【明報專訊】近年不同社區導賞團、區報、地區facebook 群組興起,掀起一輪「社區熱」,香港人更關心社區故事、小店情懷,兩位社會學專家趙永佳和呂大樂亦正與香港教育大學籌備社會學與社區研究兩年制學士課程,以社區研究為重點,實踐社會學理論。他們笑言此乃臨近退休的「收工之作」,希望讓有社會抱負的年輕人,從社會學中認識自己、認識社會、認識社區,能夠在社區找到發力的位置,「我們永遠都是有些事可以做」。

每個社區都值得研究

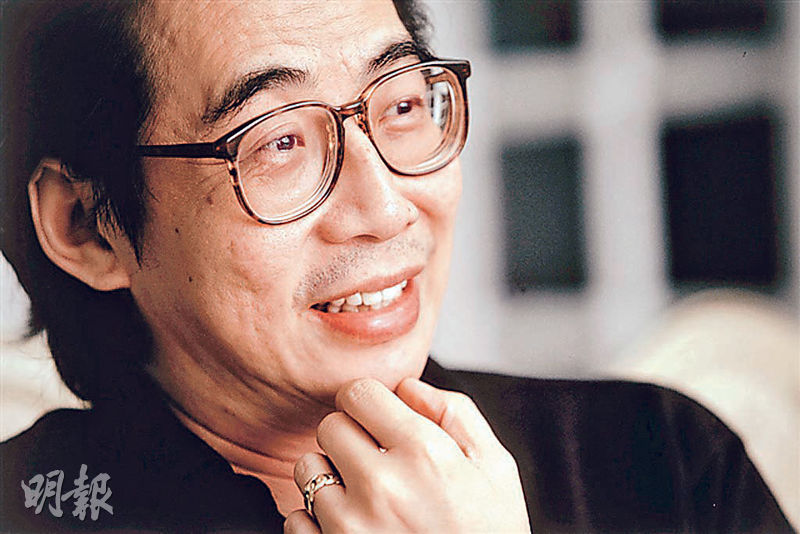

呂大樂和趙永佳分別曾於港大及中大任教社會學,兩大的學士課程為期4年,要濃縮為兩年的銜接學位,他們在複雜的社會學理論中精挑細選,選擇以社區研究為重心,以免同學在有限時間內讀到頭昏腦脹而不知重點,「一個真的接地氣的社會學課程,其實最好的方法就是落區,我們以前在中大教,我問同學,一年班你最記得什麼,可能就是某一次落區,去行下而已」,趙永佳說,另一原因是,有見社會對社區興趣大增,「如果你只看『星期日明報』都知啦,你們這版就最看到『社區熱』」。

現在社區常跟歸屬感、人情味等形容詞拉上關係,但說起二人成長的社區,他們卻笑說小時候很想離開居住的社區,「有些社區是曾幾何時大家都想離開的」,趙永佳在廟街長大,呂大樂則是北角邨,「北角邨已經算好的邨,但10幾歲在那裏住的時候,每個年輕人都希望離開,難道我想55歲、60歲的時候住在屋邨咩」。離開後才會聚焦屋邨的倫理和諧、井字形設計的美好。當居住在屋邨的年輕人都離開,屋邨旁邊的小學也殺校了,懷舊文具舖就做不住,但社區的特性就是會不停變化。地域界限改變,社區也會改變,如呂大樂小時候認識的北角,並不包括海濱,「以前沒有天后,直至有地鐵之後大家才叫那裏做天后」,呂大樂舉例:「地區會一直變化,隨着政府的管理方法,或者人的流通程度而變化。」

社區隨人口組合、活動而變

即使地域沒有變化,人口組成和人的活動也會導致社區不斷變化,「香港的一個特色是,要明白我們是一個移民社會,好多事物都係一直變一直變,因為人的組合都會變」,呂大樂最近著書,研究以前上環、西環一帶因多潮州人聚居,教會會以潮語主持彌撒,現在早已事過境遷。又例如香港以前有夜市的地方大多是交通樞紐,「當然你說這麼年後沒有人坐船了,咁咪沉咗囉。對,沉寂了一輪,當那區夠舊,因為舊,租金開始便宜,就有活動入去」,類似例子有深水埗大南街;觀塘在1970年代是製造業蓬勃的新市鎮,現在進駐不少文創中小企。而在變化過程中,每段時間的社區都有其特性,社區研究因而歷久不衰,永遠找到新的研究角度,趙永佳笑說:「為什麼觀塘有些群組,每天都鬧『觀塘老母』呢?這些就是這個社區好特別的地方。」

趙永佳說:「我們入行後,其中一個大問題就是香港,回答香港是一個怎樣的社區。」由研究整個香港的社會學,收窄至深入細看每個社區,趙永佳說兩者息息相關,「每一個社區都是值得研究的對象,另一方面,他們加埋才是整個香港」。因為香港的特色在於其混雜性,有中環的商業世界,有深水埗的舊區,「譬如深水埗有四小龍,是一個好摩登的現代社區,但行過少少就是大南街,又有麗閣邨,其他地方好少咁近,這種階級的差異,或者生活方式的差異,會形成香港的特徵」。正因為同一個社區有不同的文化,有不完全的社會規劃,才能出現社會的活力。他們相信沒有任何一個社區能夠完全代表香港,「我們常說香港是本好難讀的書,你給不同人看這本書都不同,你的角度不同」。

鏡粉、球迷也是社區?

社區並不僅限於地理意義上的社區,更着重人和人之間的連繫,所以近年社區研究還包括虛擬的社區,即一群擁有共同興趣或目標的人,趙永佳說不一定需要有實體接觸,網上交流也可形成社區,「歸屬感是一個社區的特徵,你可能覺得你是鏡粉,這可能對你來說是好重要的身分,這就是社區的場景」。所以鏡粉、巴膠、利物浦球迷會都是社區,而社會學家形容這些群體為community of limited liability,關係若即若離。趙永佳是足球球迷,「球迷就是90分鐘的社區,開波後好感受到自己屬於這個社區,但可能輸波後,哭波喪一晚,第二日你又能如常生活」。

與過去生活在同一個農村、同一個礦場工作的香港人不同,現代人不再擁有一個緊密、封閉的社區網絡,現在的社區是開放的,我們可能同時屬於幾種不同的社區,是屯門友,又是「觀塘老母」群組,亦是鏡粉。趙永佳說:「每一種關係佔用你的時間,或者energy,可能在某些時間好强,但不是全部。」我們會尋求這些關係,也可能因為社會網絡弱化,我們在生活中和鄰居、街坊關係疏離,「整體在後現代社會,我們這些面對面,人與人之間的直接關係都相對疏離,所以我們更想在某一些特定情境下,有緊密的關係」。

社區研究觸覺 豈止用於社會學

在社會學和社區研究訓練中,呂大樂相信最重要的一課,是培養觀察社區、提問問題的觸覺。他想起升讀大學前,在香港社區組織協會當義工,到安置區做社區調查,「其中一樣好快會識的就是,如果我要進入一個社區,第一個要識的人是誰」。誰最熟悉這個社區,人脈最廣?如要組織街坊,誰能幫你搭路?「就是安置區的士多老闆娘。她認識所有人,因為好多人跟她賒數;第二只有她有電話,所有人都要向她借電話;第三,以前安置區沒有上門派信,派去士多。」之後就投其所好,跟老闆娘聊天打好關係,順藤摸瓜深入訪談。

但要從茫茫人海中找有故事的人,問對問題,呂大樂說的確需要經驗浸淫,但用心觀察是每個人都有的能力。「我自己做博士論文的時候,我要靠好多社區的師奶帶我去訪問,屋企做加工的女工。」負責分貨給其他人的師奶跟他分享,如何靠一張麻將枱分辨誰可靠與否。如果只顧打麻將而不煮飯給仔女的,就盡量不要分貨給她;如果跨區打麻將,甚至走到澳門賭錢,就絕對不可靠。呂大樂說師奶的分析系統很有結構,「好得意,你和一個師奶在麥當勞傾偈,她會告訴你她看到什麼,會問其他師奶的仔女,今日放學為什麼不回家吃飯,為什麼要出街買外賣,旁敲側擊,知道晒區入面100個街坊」。

配合社會學數據分析等研究方法訓練,呂大樂和趙永佳希望同學掌握到觀察事物的觸覺和調查技巧,也能應用在其他工作。呂大樂1980年代在香港城市理工學院(城大前身)任教社區研究時,帶學生去女人街,要學生數女人街有幾多檔口,每個檔口賣什麼,再畫地圖分析女人街不同區域賣什麼貨品,「一開始學生覺得好刻板、低B,係人都識做啦,中學生都識,但當做完回來後,學生好快會看到,原來女人街都有街頭巷尾喎,阿婆用品會在某個地方發現㗎喎」。學生開始懂得分析女人街的人流、顧客年齡層、檔口擺設與銷量的關係。趙永佳相信這些技巧也不止適用於社會學,「可能你去某個議辦,或某間公司,這個區我應不應該開一間日式蛋糕店,你應該做什麼調查」。

留下來不絕望 社區還有很多事可做

兩位教授屆退休之齡才開新課程,趙永佳花不少心力修訂內容,希望學生能夠有得着,找到人生的方向。趙永佳說:「這是我們教學的最後一個project啦,我們都差不多夠鐘。過去幾年,我們作為老師多多少少都有點無力感,怎樣才可以幫到我們的學生,畀到乜嘢佢哋,有段時間甚至做埋移民顧問𠻹。」無力感一來自畢業生找不到工作,二是整個社會的氣候。過去10年,趙永佳一直參與青年研究,發現年輕人想參與社會的動力很強,不但對政治有興趣,做義工的人數也愈來愈多,院校中更有學生成立NGO和社企,「但好多時候因為政治因素,或者其他影響,令他們好像不知道有什麼可以做」。他比喻說,讀社會學第一個領悟就是發現世界是一間房,有4面牆,你永遠都不是完全自由,但在4面牆中你有相對的自由,「有些歷史時刻你可以嘗試一起推倒幅牆,現在未必是那個時候的話,我們在這4面牆裏,可以做什麼,這個群體需要什麼」。從身邊出發,簡單如如何改善一個社區的可達性,變得更適宜步行,或者買餸如何便宜些,「這些都是我們要找到一些位給青年人用力」。

不止年輕人要找到自己的定位,趙永佳笑說自己也要重新找定位,「好似我以前做好多通識啦,現在無通識喇,咁我有什麼可以幫到老師或者青年人呢?」Life must go on,他有學生移民,但總有人走不了,他顧念仍留在香港的年輕人,如何令社會學對學生有意義,「始終我哋最重要的責任,作為老師,起碼在這個moment,(教育)留在這裏的青年人」。趙永佳相信留下來的人並未完全絕望,因為社區還有很多事可以做,最重要的是要找到自己的意義,「現在有好多人在做社區工作,你明知土瓜灣一定拆晒,但還有土家(土瓜灣社區組織),還有人記錄,還有人出來做連結的工作」。呂大樂說起1970年代讀大學時,殖民地時期的社會氣氛也同樣壓抑,政治制度難以改變,「那個年代是社區工作好蓬勃發展的時代,你如何去爭取番啲比較合理的生活,所以你話,係咪認識完個社區都無嘢可以做呢?我唔係咁信嘅」。