【明報專訊】香港每年約有1.5萬宗流產個案,約每5個孕婦中便有1人曾經失胎。

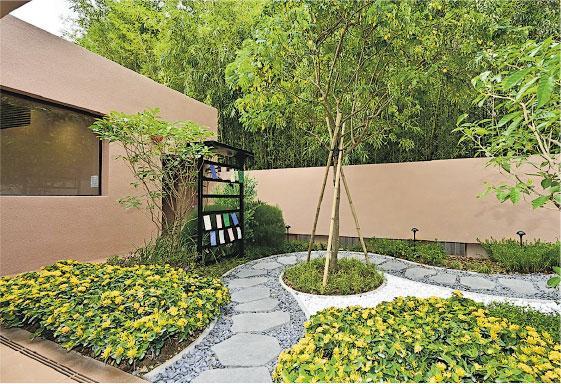

香港首個流產胎火化設施「永愛堂」於上月正式啟用,失胎父母可選擇不同方式安葬胎兒;可是,失胎父母的哀傷仍然無處安放。

由於失胎被視為禁忌,令失胎父母悲傷的權利被剝奪。社工指若沒有好好處理,可引致情緒、婚姻、人際關係等問題。失胎爸媽如何走過低谷,重新出發?

在2017年之前,24周以下流產胎一般只能當作醫療廢物送往堆填區。經壓力團體積極倡議,現時香港已有7個公、私營流產胎安放設施,而首個流產胎火化設施亦於上月投入服務,失胎父母有更多選擇,讓寶寶有尊嚴地安息。後事安排妥當,哀傷又如何處理?循道衛理亞斯理社會服務處副總幹事、註冊社工梁梓敦表示,根據政府統計,香港1年有約1.5萬宗流產個案,「假設受影響的只有失胎父母,也有約3萬個潛在案主,但現時專門提供失胎心理支援服務的機構只有兩個」。他慨嘆「現時醫療上OK,殯葬上暫時都OK,情緒心理支援就非常不足夠」。

忌諱+誤解 悲傷權利遭剝奪

「失胎一直被視為禁忌。」香港明愛「恩遇-明愛失胎支援中心」督導主任、註冊社工陳慧玲表示,在廿多年地區輔導服務經驗中,很少人因失胎來求助;估計因為傳統觀念覺得不吉利,失胎父母大多會把哀痛隱藏。她引用美國學者Doka的「悲傷剝奪」(disenfranchised grief)理論解釋,失胎父母的哀傷不受社會認可和支持,未能公開哀悼,悲傷權利被剝奪,但其實每個人包括失胎父母和家庭中年幼孩子都應有悲傷的權利。梁梓敦亦表示,失胎父母與一般喪親者有不同需要,因為身邊人不容易理解他們的哀傷,可能會認為「胎兒還未誕生,父母沒有看見、擁抱過他,又從未跟他玩耍、說話,即使逝去也不會令人太難過」;父母也會質疑自己身分和哀傷的必要,感到所有事情很不真實。

調查:逾九成人誤解流產原因

賽馬會「小足.福」失胎支援計劃的香港大學研究團隊,在本月初發表研究結果,分別有92.5%、65.7%和56.8%受訪者誤以為長期壓力、做劇烈運動、搬運重物會導致流產,可見公眾對流產成因存有誤解,容易將事件歸咎於失胎父母。忌諱和誤解令失胎父母孤立無援,在難以啟齒和無人關心的情况下,他們會覺得哀傷會隨時間消逝,惟「不說出來不代表情緒不存在」,梁梓敦指,若失胎父母找不到傾訴對象又無法紀念寶寶,會十分痛苦。有媽媽從未有機會分享經歷,多年後重提往事還是很傷心。「當哀傷不斷被壓抑,持續地不處理,有可能變成抑鬱。」他建議,為寶寶做告別和紀念儀式,例如在家中擺放寶寶的腳印、頭髮等,或向別人傾訴,都可以幫助表達和抒發哀傷失落。

陳慧玲亦指,失胎除了引致哀傷,也很可能夾雜其他情緒,如自責失胎是自己造成,焦慮、擔心下次懷孕會同樣失胎,「如果哀傷背後有很多不同情緒糾結在一起,就需要去處理,否則會引來很多自身情緒、孩子管教、婚姻、人際關係等問題」。

爸爸「扮堅強」 影響伴侶關係

「爸爸的支援再薄弱一些,他們缺乏渠道去表達感受。」梁梓敦分享,很多時爸爸目睹伴侶經歷失胎的身心之痛,有意無意收藏情緒,表現得堅強、冷靜,肩負照顧者的責任,可是承受的壓力愈來愈大,影響精神健康,「有些個案因為失胎而導致伴侶關係很差,最終分開」。梁梓敦鼓勵男士在伴侶面前表露情感,「不用擔心失胎媽媽承受不了,她最難受的其實是你隱瞞心事」,同時留意日常生活有否受影響,如工作效率變差、人生看法變得灰暗、性格不再開朗、人際關係出問題等。如出現很大變化,應向伴侶、信任朋友或專業人士傾訴,另尋找減壓方法,例如運動、看電視、打機等;最重要與伴侶溝通,「其他人可能不了解你們的狀况,但伴侶之間可以攜手面對」。

坦誠溝通對性生活、生育想法

此外,夫婦在失胎後何時再性交的問題上,容易出現分歧。擁有認可性治療師資格的陳慧玲分享,遇過有太太身體已恢復,但心理仍未準備好,丈夫卻想盡快有性交,以表達愛意、滿足性慾和盡快「解決」生育問題,引致衝突;亦有丈夫害怕太太再次懷孕,會再次經歷失胎痛苦,因而避免性親密,甚至減少身體接觸,令太太以為丈夫不再愛她,導致關係疏離。陳慧玲表示,從生理健康角度,婦女在流產後應待最少3至6個月,可再嘗試懷孕;夫婦應坦誠表達對性生活和生育的想法,保持溝通及情感交流,因為伴侶關係與性親密互相影響,「若遇情緒、婚姻及性關係問題,可以尋找專業社工及性治療師協助,諮詢正確性知識、加強夫婦的溝通及互相理解」。

梁梓敦強調,不要看輕生死事件,何等堅強的人都可以變得很情緒化,求助並不是一件奇怪的事。陳慧玲指,無論是剛經歷失胎,抑或是多年前發生,只要發現哀傷未處理好也可以求助。

文:李欣敏

編輯:梁小玲

facebook @明報副刊

明報健康網:health.mingpao.com