【明報專訊】醫學許多時只着重科學理論,疾病科學和心靈關顧很難兩者兼備,以往甚至會教導醫生,與病人及家屬保持一定距離。然而醫護不是看症機器,人心肉做,怎能沒有感情地只看病而不看人?

一場生死教育,讓醫護學生理解生命價值、尊重每一個生命,更願意理解病人和家屬的需要,在未來工作崗位上為身邊人帶來溫暖。

醫院每天看見生離死別,生命無常,有的很短暫,短得尚在母腹之中已離世,連世界的光也未看過;有的活得精彩,過百歲人生。

醫科和護士學生,將來在職場上肩負照顧病人、對抗疾病的神聖使命,接觸生老病死。即使醫學科技有多發達,無論是婦科、兒科或家庭醫學科,都總要面對生與死。

生死教育在醫學院不是必修課,許多醫科生和護士學生第一次接觸死亡,就是在畢業後的實習期。他們要應對病人死亡前的訴求、鑑定死亡、安撫家屬複雜情緒,還有自身的無力感、恐懼和壓力,都要學習如何消化和處理。

「人生最後課堂」 直視死亡

為了讓學生更早面對生死問題,理解生命意義,香港大學臨牀腫瘤科聯同深切治療醫學部臨牀副教授冼維正、生物醫學學院高級講師(解剖學)楊鑒、生死教育學會前主席陳丘敏如、靈實醫院前院牧黃民,舉辦了「人生最後課堂」工作坊,工作坊有5個主題:

1.什麼是死亡?死亡是人生的終結嗎?

2.如何預備死亡的來臨?死前的預備和生活質素

3.如何面對哀傷及跨越傷痛

4.大體老師:背後動人的故事

5.生死教育的歷史和理論

寫遺囑「扮死」 體會死者感受

完成工作坊後,25名學員到台灣考察,參觀金寶山日光苑和鄧麗君墓園,了解當地殮葬文化,大家都驚歎墓地規模和宏偉;到苗栗仁德醫專體驗「死亡」,學生分組角色扮演,一人扮演「往生者」,寫下遺囑和讀遺書,而另一人扮演家人,嘗試理解死者的感受;又與輔仁大學的師生交流,台灣同學第一身敘述自己患病經歷,香港學生分享面對家人死亡的體會;到烏來了解原居民文化,感受生活的美好,活在當下。

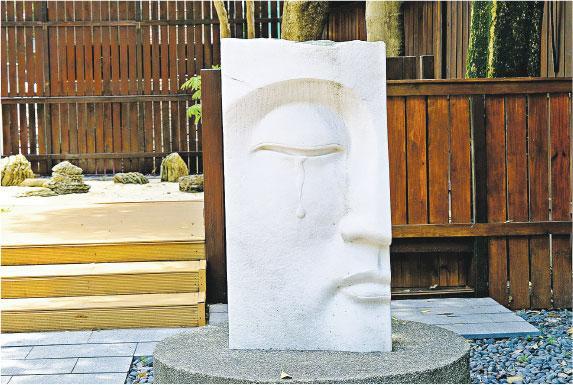

行程也參觀了台北護理學院癒花園。花園意念是針對人們面對失落時的心靈狀態而設計,規劃成3大區域:自我照護區、心靈諮商區、和解花園區;花園內的眼淚池(tear pool)和心願池(wish pool)由長約20米的水道貫穿,象徵悲傷歷程一如水流,必須經過洗滌、沉澱、過濾、流動等過程而邁向和解。

明白病人辛酸 更有同理心

來到樂山教養院,院友全是有嚴重殘障或自閉症人士,不能在家接受照顧,但看到院友的笑容和他們設計的畫作,全都美麗絕倫、顏色多彩,從中看到照顧人員的愛心和耐性,就明白生命或許有很多不完美,但保持內心溫柔,就會感受到那由心而發的笑容。

相信每個參加者都從中有所得益,在最後分享中,每個學員發言說出感受。有人說更了解自己,從悲傷中踏出了一步;有學員說更理解生命無常,學習珍惜與家人和朋友相處,製造更多快樂時刻;也有學員聽到病人親自說出患病經過和感受,更明白病人的辛酸和堅強,更有同理心。

文:陳穎樂(香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授)

■學生感受:記掛一頓早餐一杯拿鐵

華人社會忌諱談論「死亡」,可是,它始終有一天會不請自來。

作為醫科生,在醫院都會稍微涉獵到生命的開始與終結,但我們閱歷尚淺,未能代入病人角色和心態,亦不能明白他們將死時最重視的事與物。俗語說「讀萬卷書不如行萬里路」,抱着這心態,我決定參加這次生死教育體驗遊。

令我感受深刻是第二天行程,早上出發到苗栗仁德醫專。這死亡體驗,來台之前聽黃牧師輕輕提及過「將會有躺棺的體驗」,他還說「不恐怖的,有些人甚至舒服到在棺材裏睡着了」。他的輕描淡寫確是定心丸,我本來對這活動忐忑不安,也靜下心來迎接。這個死亡體驗非常獨特,仁德醫專作為全台第一間殯儀從業員專業訓練學校,特意設計了躺棺死亡體驗,讓同學深切體會到病人的心境。我換上壽衣,然後到一間安靜房間寫遺書,再在眾人面前讀出。

本來我以為自己對死亡看得很開,怎料讀完遺書,躺進棺材,一切靜下來時,才發現自己對活着這件事依依不捨。我還想繼續每天跟哥哥和媽媽一起吃早餐,想在課室和朋友見面和說笑,還想多坐一次過山車,多喝一杯全奶全糖拿鐵,多聽一首流行歌……不停下來,不去深思,我們就不會懂得珍惜一些簡單的快樂。每天觸手可及的幸福,在生命終結一刻就成為無法成真的夢囈。

經歷了這次死亡體驗,我學會了:工作不是忽略家人的藉口。我們應放慢腳步,活在當下,人生不需太匆匆。因為到了離別的那一刻才懂得停下來珍惜自己的親人,才是人生最大的遺憾。(節錄)

文:鄧方貽(香港大學六年級醫科生)

■學生感受:接納自己的脆弱

我在「人生最後課堂」領略到死亡的價值,深刻感受到這終結為人生賦予的力量。

工作坊其中一個活動是繪畫死亡,雖然看似簡單,但其實讓大家都走進內心深處,思考個人對死亡的認知。畫中每個細節,如顏色及線條,都不經意受人生經歷所影響,顯示了對死亡赤裸裸的體驗。此外,工作坊詳述大體老師計劃,醫科生可以細聽捐贈者及家屬作出決定的緣由及故事,對生死價值重新定位。疫情間,家屬得悉因處理大體老師的設施有限,無法捐出遺體時,頓時變得不知所措,可見整個計劃的重要。捐獻身體是釋懷,令死亡成為下一個開始。

在台灣交流時,到訪北護癒花園眼淚池,那時感受如泉湧,在淚光中想起乳癌晚期的婆婆。醫生對病人感情投放向來是具爭議的話題,然而在宏偉的噴泉前,哭泣不再顯得軟弱,反而是股強大的力量。醫生也是人,接納自己的脆弱實際上讓身心更強大,因為唯有愛惜自己,才有能力守護他人。

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

文:陳梓桐(香港大學一年級醫科生)

編輯:梁小玲

facebook @明報副刊

明報健康網:health.mingpao.com