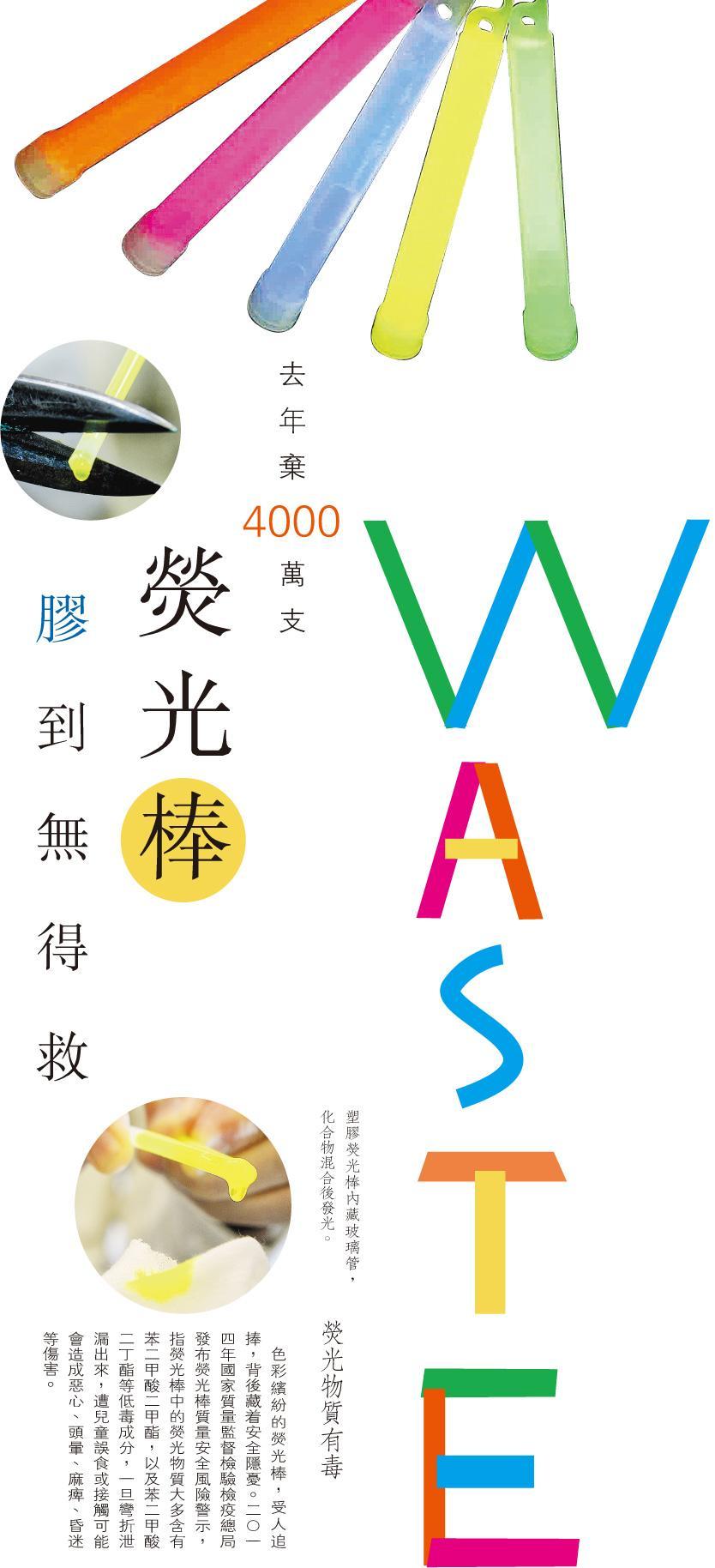

【明報專訊】中秋節,與家人朋友相聚,吃月餅玩燈籠,兒時的碌柚燈籠,手風琴式紙燈籠,如今在這一代近乎銷聲匿迹,玩燈籠?膠,全部都是膠。現在,流行玩的還有熒光棒,一盒數十支,砌成不同形狀,當波踢、跳大繩、變手飾,五顏六色的發光體比黃色的燭光吸引眼球,可是壽命卻異常短暫,也無法重用、再生、回收。螢火蟲、夜光藻、螢光菇……我們總是對發光的東西情有獨鍾,可是熒光棒的光,卻是化學物混合後的化學反應。

綠色力量剛公布《中秋節消費及慶祝習慣》調查,估計去年全港家庭合共丟棄超過四千萬支熒光棒,是四千萬支!片刻快樂,卻製造了不知多少個十年才能分解的垃圾,代價還真不小。

濫用熒光棒

熒光棒的發明,本為災難應急之用,發光防水的特性,在危急關頭可大派用場,可是現在熒光棒變成即棄娛樂。以往熒光棒獨立支裝出售,近年流行的幼長熒光棒,一盒有數十支,可接駁成不同形狀,熒光棒愈用愈多,製造的垃圾更多。

《中秋節消費及慶祝習慣》調查結果發現過去三年市民購買和丟棄熒光棒皆有上升趨勢,近四成受訪家庭去年平均丟棄四十二支熒光棒,以二○一五年全港逾二百四十六萬戶計算,推算全港家庭合共丟棄超過四千萬支熒光棒,你能想像四千萬支熒光棒丟進堆填區是什麼景象嗎?

熒光棒浪費問題說了多年,但每年到了這個時候,依舊成為熱賣產品。

熒光物質有毒

色彩繽紛的熒光棒,受人追捧,背後藏着安全隱憂。二○一四年國家質量監督檢驗檢疫總局發布熒光棒質量安全風險警示,指熒光棒中的熒光物質大多含有苯二甲酸二甲酯,以及苯二甲酸二丁酯等低毒成分,一旦彎折泄漏出來,遭兒童誤食或接觸可能會造成惡心、頭暈、麻痺、昏迷等傷害。

回收熒光棒 不可能任務

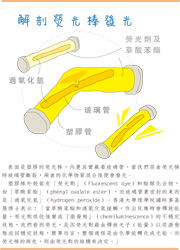

熒光棒壽命短,用完即棄,不能重用,那可否回收?膠喎!聽聽環保組織《結束一桶專棄》成員處理熒光棒的經歷,就知道回收熒光棒幾乎是不可能的任務。拆解熒光棒時,他們戴上手套,剪開熒光棒兩邊,將化學液體倒進杯內,嘗試清除內裏的玻璃碎,最後,他們以「慘痛」來形容那次經歷。負責測試的Celia表示,「熒光棒較幼身,裏頭的玻璃完全碎晒,可以點整出嚟?我們嘗試將一支熒光棒剪五份,用鐵枝幫助清除玻璃碎,但不易用力,最討厭是手套也弄穿了,幾隻手指頭受傷,玻璃碎還是清除不到,那些化學熒光液又不知道應倒去哪裏?呢支嘢可用無謂來形容,忙完一大輪,最終也是回收不到。」

要把熒光棒妥善清洗,處理工序繁複,亦需要花大量食水清洗,製造更大量的污染物,塑膠和玻璃回收價值不高,更沒有人會願意花這些工夫回收,他們的結論是,「回收熒光棒是嘥人力物力嘥時間嘥精神嘥資源的做法。」即使熒光棒不環保,亦不能回收,市民對熒光棒的熱愛程度有增無減,Celia質疑玩熒光棒的意義,「玩熒光棒其實是玩什麼?揈幾吓有些光?與親友一起自製燈籠更有意義」,她認為政府應禁止熒光棒進口。

內含膠和玻璃 難分難解

中文大學生命科學學院副教授朱利民認為,熒光棒獨立收集處理較好,但難以實行,「一來回收商不會處理裏頭的化學物後回收,二來熒光棒含膠和玻璃,所以未能當作一般化學物處理。堆填區主要處理家居垃圾,儘管熒光棒內的化學物質是低毒性,但數量大,或多或少也有影響,但影響有多大,有何影響,難以估計。肯定的是塑膠難以分解,對堆填區造成負荷。」