【明報專訊】「沒有蚯蚓,人類難活!」這句話聽來有點誇張,但某程度點出了蚯蚓存活的重要。

香港浸會大學生物系助理講師羅文雪指,蚯蚓肩負維持泥土生命力的重任,我們飯桌上的嫩綠蔬菜、家中的美麗盆栽、街上的茂盛樹木,莫不靠一條條小蚯蚓在泥土中默默工作,才能茁壯成長。這看似微弱無力的身軀,不但有份主宰全球農作物收成,同時遏止溫室效應,貢獻良多!

土壤愈肥 蚯蚓愈多

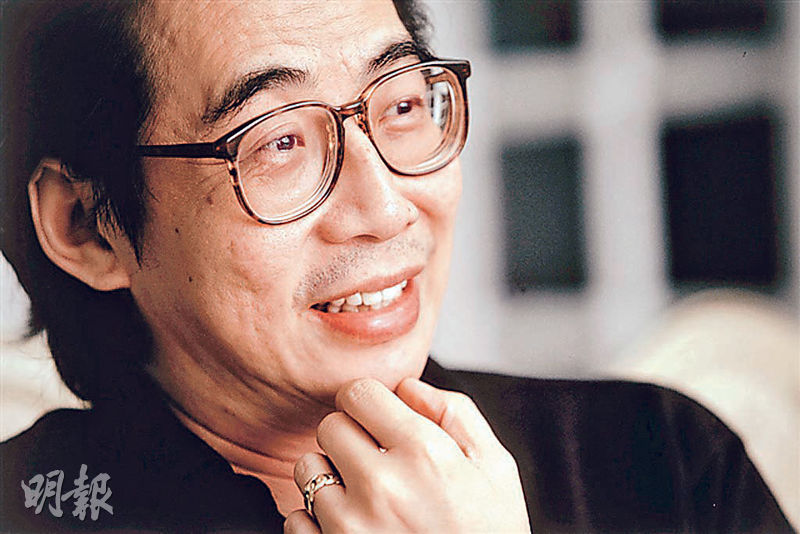

蚯蚓是體型最大的泥土動物,全球有逾7000種,雖然外表毫不討好,甚至常被誤以為是蟲子,但牠們對生態系統卻有舉足輕重的地位,這亦是羅文雪(Michelle)決定研究蚯蚓的主因。Michelle是本港少數專門研究蚯蚓的學者,經她發現及補足,香港的蚯蚓由文獻紀錄的17種新增至21種。

本港的天然草地、次生林、農地、城市公園等都能找到不同蚯蚓物種,而土壤愈肥沃,蚯蚓就愈多,「天然草地的蚯蚓數量、物種都較多,其次是次生林,因為這兩種生境的有機物含量較豐富,而有機物是蚯蚓主要食糧,農地則較多外來種,可能是由植物種子帶來的」,Michelle解釋。

蚯蚓每天在泥土中活動,例如翻土、排泄,為植物成長貢獻良多。沒有蚯蚓,植物長不大,開不了花,也結不了果。

施肥高手 排糞「切細」營養

大家常說植物從泥土吸收營養,其實只說對了一半。土壤中能讓植物直接吸收的營養含量極少,大部分營養來自土壤中的有機質,如碳、鈣、氮等,然而這些營養元素,需要經過生物分解才能轉化成可供植物吸收的形態。有機質從何來?動物屍體、枯葉枯枝都是有機質,可是它們體積太大,植物很難直接「消化」,這時則有賴土壤中的分解者(decomposer),把有機質分解成超細分子,融合成泥土的一部分,蚯蚓、螞蟻、白蟻、微生物等都是泥土分解者。Michelle以「鋸扒」作比喻,「這些有機質就如一大塊牛扒般難消化,蚯蚓會把它『切細』,讓食物更易吞嚥和消化」。這個「切細」過程的關鍵在蚯蚓的排泄物,當中含有能供植物直接吸收的營養。蚯蚓透過進食泥土維持生命,以吸收泥土顆粒中的有機質營養,而多餘的泥土及營養便會排出,成為糞土。糞土蘊含更多營養物質如氮、礦物、鈣、氨等,顆粒體積亦更細小,成為可供植物直接吸收的營養。相比完全沒有蚯蚓生活的土壤,營養更豐富。難怪農夫都喜歡蚯蚓,因為牠們是天生的「施肥者」,能讓土壤更肥沃。

左穿右插 翻鬆泥土

活躍的蚯蚓在泥土中左穿右插,翻鬆土壤,此舉能提升泥土透氣度,助疏氣疏水,有利植物生長。泥土鬆軟多空隙,能讓植物根部扎根更深更廣,吸收更多營養,雨水亦能充分滲透至土壤空隙中,讓植物根部吸收。

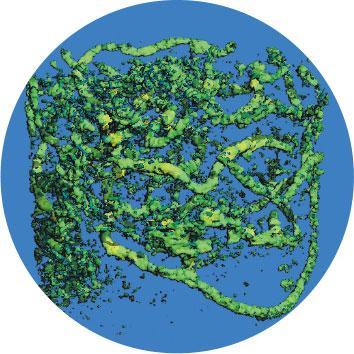

不同蚯蚓物種分別棲息在不同深度的土層,按活動範圍共可分3大類,表層種、淺層種及深層種,各有行走路徑。Michelle表示,表層種喜愛在泥土表面生活,主要進食泥土上的有機物;淺層種的活動範圍約在表土下10厘米深,行走路徑最豐富多元,會垂直或橫行,製造交錯管道,所以在0至10厘米深的泥層中,我們能發現許多不規則的洞孔;深層種的蚯蚓則在距表土20至40厘米深的泥層生活,行走時直上直落,有研究發現,部分物種會走到表土,用嘴巴叼枯葉帶到地底「享用」。

「鎖碳」紓緩溫室效應

蚯蚓還有一個十分重要的角色——遏止大氣中的二氧化碳含量,紓緩溫室效應。原來地球充斥許多碳元素,當中有些碳會被「封鎖」,有些則釋放到大氣中,成為溫室氣體二氧化碳,加劇溫室效應。而海洋、土壤、熱帶雨林,是地球三大碳儲存庫(carbon sink),能封鎖碳元素,當中土壤的碳存量僅次於海洋,容量屬第二大。

為何土壤能儲存碳呢?原來又與蚯蚓的糞土有關。泥土中含有不少碳元素,蚯蚓進食泥土中的有機物時,同時吃下碳元素,經消化後排出的糞土,其蘊含的碳元素能牢固地與糞土顆粒黏結,封鎖儲存在土壤中,Michelle說:「兩者黐得好實,令它們不能化作二氧化碳排到大氣中。」