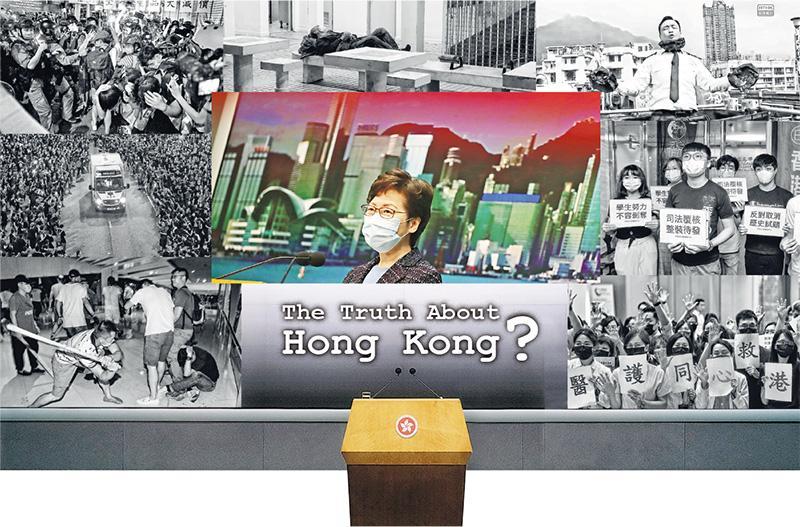

【明報專訊】月中,特首林鄭月娥召開記者會回應監警會審視報告。布景是一張張反修例運動期間示威者四處破壞的照片,中間寫有「香港的真相」五個大字。記者會上,林鄭月娥理直氣壯地說出一句「我本身係讀社會學出身」,似乎是想為接續的一句「我點會唔知道香港的深層次矛盾係咩」加強說服力。正在修讀社會學的博士生莫哲暐隨即於臉書發文,題為〈林鄭月娥,你不配社會學這個名號〉一文廣獲轉載。對香港近日的社會風波,社會學的思考框架,如何幫助我們了解真相?

讀社會學應有人文關懷

社會學讀的其實是什麼?美國加州大學爾灣分校社會學博士生莫哲暐笑言這是個經常被問到,又難以回答的問題。他說簡單解釋,社會學的基本立場就是關注個體之上有什麼力量制約或推動他們的行為,舉例說制度化一點的結構有國家與法律,較流動的則如人與人之間建立的婚姻和友情,「任何分析因此不可能只看個人在做什麼,因為個人行為一定是處於某個結構或文化之中」。

特首林鄭月娥在回應監警會報告的記者會上,指出暴力程度不斷升級,利用互聯網散播對警方仇恨言論不斷擴散,批評暴徒目無法紀。對林鄭在會上強調自己社會學出身,莫哲暐質疑她漠視個體行為與處境的關連,「我會問,如果很多年輕人都這樣,就肯定不是個人問題了。最早期的社會運動理論會講到,起碼有grievance、不平之事才會走出來,不平則鳴,最基本會看到這點」。他指,社會學的客觀在於解釋事情的方式,但為什麼想要解釋人的行為?人的行為為什麼值得解釋?「這其實本身涉及人的關懷。當我看人的行為,比如看到人很窮,我不會只說他們懶,而是看到人的處境,人一定因為某些處境原因,導致他有今天的結果。」他想起東京大學榮譽教授上野千鶴子在學校去年的開學禮演說上,正好展現出社會學應有的關懷,教授義正辭嚴地對準備入學的同學預言「再怎麼努力也得不到公正的回報的社會在等着你們」,提醒同學能夠考進大學不止是個人的努力成果,勸戒他們別把努力只用在個人輸贏上,「請不要把擁有被眷顧的環境和能力用在貶低不被眷顧的人,而是要用來幫助這些人。然後不要逞強,承認自己的弱點,互相扶持着活下去」。

反修例運動 個體行為受「關係」制約

近月埋首研究反修例運動中鎮壓與情感如何影響運動發展的莫哲暐以此為例,解釋個體之上、「關係」如何影響個體行動,嘗試說明滿足和罪疚兩種情感怎樣推動運動持續,「前設是反送中運動是個網絡,所有在運動裏的人彼此間都有關係,有淺有深,連結起來,所以有手足的說法,大家一起去做自己覺得正確的事,與一些志同道合的人走出來,其實能得到滿足。遊行時,感到身邊的人都是自己人,感到一種集體歡騰,覺得自己是屬於這個群體,有歸屬」。另一方面,當運動被鎮壓,正因為參與者的互相連繫,目擊與自己有共同信念或者目標的人受苦,不論身體或心靈,當自己沒事,則可能產生罪疚,「很多人會找方法解決這種不安,包括去撐黃店,或者捐錢給一些機構,可能參加和平遊行。可以說是補救,有人會形容是贖罪,運動來說,罪疚其實令所謂和理非繼續行動,你想想,運動需要資源,如果沒人捐錢,運動可能走不下去」。他由此解釋,運動本身就是建立關係網絡(network relation),這些關係會制約個體的行為,或影響他人如何思考,「正正因為彼此間建立了關係,是手足,個體在思考時就不止想自己,即使與前線的人互不認識,但會覺得我們之間有關連。這些關係是會影響我的」。

歷史科試題 文化霸權 不容討論

社會學提供了思考政治處境和管治手段的角度。馬克思主義的中心思想是「經濟生產決定一切」:資產階級與無產階級相對,一切按照階級設定,包括文化與意識形態等上層建築都由作為下層建築的經濟決定。後來的新馬克思主義者,比如Antonio Gramsci,他擴展原有理論,解釋資本主義社會的統治階級如何實現並維持其統治,「在經濟關係之外,他們思考更多,思考這種生產關係、不平等剝削的關係如何延續,其實當中有些東西要人接納的」。

Gramsci指出「文化霸權」(hegemony)決定了統治權力的維持,令被剝削的人會接納被剝削的關係往往不止由上而下的赤裸暴力,而是做一些事,令人覺得這種關係沒有問題,甚至不知道自己被剝削,具體的做法是將被統治者的文化與價值觀重組,使之變得對統治者有利。

莫哲暐認為近日中學文憑試歷史科題目爭議是文化霸權的一種體現,「文化霸權的重點是由統治階級建立霸權去宰制被統治者的思想,就是去建立一套共識,不容許有alternatives,即沒有其他解釋。如被霸權控制,你不會想到其他方向」。他認為就正如教育局長楊潤雄以「答案沒有討論空間」的一錘定音回應試題「1900-45年間,日本為中國帶來的利多於弊」,「這就是一個霸權的理解,正正就是希望建立這樣的論述,以後思考中日關係就只能想到香港人被侵略等等,繼而建立大中華民族情感」。

《頭條新聞》 文化作為角力場域

文化霸權不是強制屈從,而是透過思想、道德的教育讓人自發歸化,莫哲暐提醒,Gramsci沒將此說成定局,並指出霸權是存有裂縫的,文化領域正正就是不同階級爭持的場域。顛覆文化霸權,大眾傳媒成為奪取意識形態的領導權的重要工具與場所,「作為大氣電波,政府當然想操控去講它自己那一套,一個分析一個解釋一個立場」,但他引述英國文化研究學者Stuart Hall的論述,指觀看電視節目的觀眾在接收同時,一定會投入自己的經驗和想法,這樣會衍生三種可能——最直接的是一概接受接收的信息,而若個人經驗和想法與節目帶出的信息不脗合,一則改變自己的想法接受,一則判斷信息是錯誤的——由此指出反抗的可能。莫哲暐連繫到香港電台節目《頭條新聞》遭通訊局警告,一度宣布本季後暫停製作,「你見到港台的員工是在反抗的,編導,我猜梁家榮自己都有反抗,這就對應了Gramsci所說,其實hegemony扔下來了,仍然有反抗餘地」。

對權威抱質疑態度

對於真相為何,社會學不同流派各持己見,莫哲暐解釋,現代主義和結構主義提倡存在一個在分析上可以從主觀世界界分出來的客觀世界,而後現代主義和後結構主義的立場則相反,認為沒有客觀的知識,沒有客觀世界,所有事情都由人的主觀意識製造,人類的所有行為都受制於話語與論述,因此不存在一個能夠脫離人類主觀的客觀世界,因此沒有「真相」。他雖不同意後者,相信人的行為動機可以解釋,若無客觀世界則無法判別不同說法的對錯,但認為理論中依然提供一些可取的思考框架,可放諸日常借用以理解現實狀况,拉近與「真相」的距離。

法國哲學家傅柯被認為是後結構主義者,他不相信有客觀的世界,提出知識其實與權力掛鈎,甚至包括現代人奉若圭臬的科學,亦由權力決定。莫哲暐舉例說,自然科學曾經相信黑人的智商普遍較低,透過邀請一定數量的白人與黑人做智力測試,從而得出似乎很科學的成績歸納結論,「很長一段時間,西方世界普遍是相信的,但我們絕對可以挑戰,在所謂的科學研究裏,過程其實有些部分涉及人的判斷,包括測試裏包含了什麼問題呢?分數低是不是直接等於智商低?還是等於這個族群長期以來沒法得到好的教育,因為歷史上他們作為奴隸被打壓,因此大部分黑人做測試時就低分點」。莫哲暐認為此後結構主義理論的可取之處在於對權威抱持懷疑,「當面對一些講到很實牙實齒的事,包括政府或者任何機構提出的統計數字,當傅柯的說法在你的工具箱時,可以拿出來挑戰它。有數字就相信?數字為什麼重要,因為客觀,但大家都知道統計學很多方法可以有不同的present。數字從何而來?數字是不是真的解釋到他們所講的事,承托到那些論述?這種態度是重要的」。

人的能動性連結希望

德國哲學家韋伯研究現代性(modernity),他描述現代國家的特徵,最後就是靠武力,描述國家就是在某個領土上壟斷正當武力,「但單靠武力是統治不到,一定要靠權威,韋伯提出了三種權威的來源:傳統、領袖魅力、理性與法律」。思考香港狀况,莫哲暐認同香港長期以來希望靠法律建立權威,即使法律並不是由民主議會制定,仍然期望建立法治神話,長期以來本都行之有效,「但可以見到,最後都是靠武力,包括林鄭月娥政府都知道已不能取信於民,政府的解釋很多人都不再相信,最後講到底都是赤裸的暴力解決。內會有趣的是,梁君彥仍然會援引《議事規則》,但最後陳健波坐上去,最後都是靠一堆保安圍住」。

只看現實 解釋現在與過去

韋伯只作描述,沒預言後果如何。社會學如何看希望?莫哲暐笑言社會學立場沒有樂觀不樂觀,只看現實,現實就是可以民主可以不民主。「天時地利人和」像是廢話,自稱為批判實在論者(critical realist)的他也承認這於社會學立場其實有點爭議,但批判實在論者相信事情的發生涉及很多因素的匯合(conjuncture),以社會運動為例,他認為仍可分析有什麼因素匯合導致運動發生,同時尋找它的機制,可以解釋現在與過去,但未必可以預測未來,按照解釋思考未來。「另外就是contingency(偶然性),柏林圍牆倒下來前沒有人知道它會倒下,蘇聯解體之前仍有很多人研究蘇聯為何可以咁穩陣,認為戈爾巴喬夫改革,就可以更新國體,但它倒下就倒下。Contingency可說是廢話,但社會學研究裏,甚至歷史研究裏,真的會有這樣的事,這樣能不能讓你心存希望,見仁見智。」

較積極的是,社會學的根本立場即使確信人生活在結構與文化之中,受制約亦可能推動你做事,但不代表個體因此沒有任何自由思想與意志。莫哲暐引述社會學家Margaret Archer名言「人是自由的,同時是受限制的」說明人的處境,「比如在香港生活,有些文化我們會跟隨,有時是無意識的,但當我有意識地做某些決定時,其實就體現了人的能動性」。他指出一些社會學流派相信人有能動性,人有反抗的可能,可以影響結構,可以影響文化,可以影響前路,「如何影響,不知道,但起碼有這個可能,就可以連結希望」。