【明報專訊】1841至1941這一百年,香港經歷過20位港督的管治,在歷史博物館的常設展館「香港故事」中,卻只有不足100米的距離。

前一刻仍身處鴉片戰爭,行前兩步,離遠已經看見日佔時期的硝煙。

那麼戰前港督的介紹在哪裏?走進一幢仿中式茶樓,經過幾個大紅燈籠,再攀上一條隱世樓梯,終於到達秘境,目睹牆上一眾歷代港督的相片。「唔講以為係廁所。」看着有點刻意的緋紅花紋外牆,90後香港歷史愛好者王日倫(Edgar)禁不住調侃了一句,惹得旁人哭笑不得。

這種略帶黑色的幽默感正是他的商標。Edgar是facebook專頁「化外」的作者,過去一年以漫畫及插畫形式與大眾分享香港歷史,最近將熱門動漫人物變成歷代港督,在網上得到熱烈迴響。那100米的空白,或許也象徵着我們對香港史認知的貧乏,而這一片空白,Edgar熱切渴望填補。

1.歷史人物 有血有肉

從文咸變成「填海王」,到麥理浩化身徒手粉碎隕石的一拳超人,不難看出Edgar對流行文化的熱愛。他希望透過將流行文化融入,拉近公眾與歷史人物的距離。在很多人眼中,歷史人物形象都是莊嚴肅穆的,甚至因為年代久遠而顯得冰冷;但在Edgar眼中,他們都是有血有肉的人,與我們一樣會笑會哭,有自己的價值觀,也有自己的人生軌迹,「一個人的人生絕不是殘留在Google上的某幾張黑白照,應該是更加豐滿、更加立體的」。他希望自己的作品做到莊諧並重,因此毋須嚴肅的部分都會加入具個人風格的解讀,例如在Edgar眼中,孫中山的好友、號召剪辮反清的關景良就是「Tomorrow need work」的「和理非」。

毒麵包懸案 創作漫畫二探

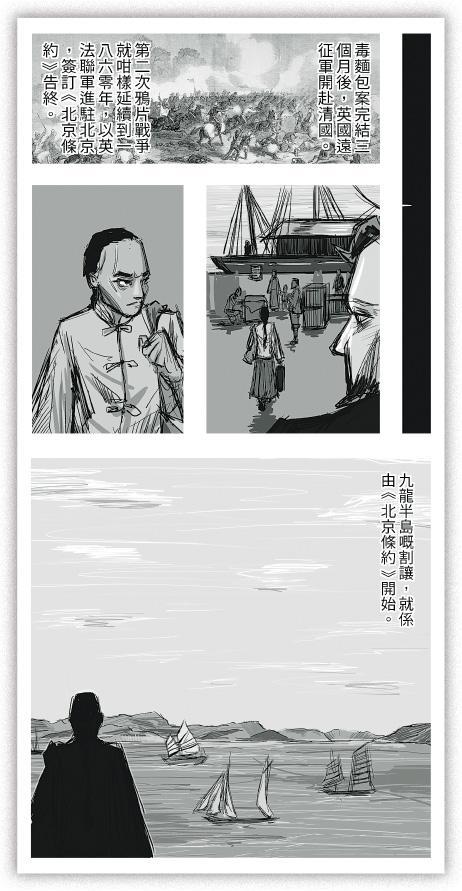

除了人物短篇,Edgar亦有創作短篇漫畫,當中毒麵包案漫畫的創作過程,對他而言尤其深刻。1857年,亞羅號事件之後,香港華洋關係緊張,英法聯軍正與中國開戰。當時,華商張亞霖的「裕盛辦館」包辦全港洋人的伙食,毒麵包案就在如此背景之下發生。1月15日,400多名英國人食用裕盛的麵包後腹痛嘔吐,當中更包括時任港督寶靈夫人,化驗後發現麵包含有砒霜,因劑量過大,令人嘔吐,未有危及人命。當日張亞霖一家乘船去了澳門,港督馬上派戰艦追截,卻發現他們一家也吃了毒麵包。張亞霖的辯護律師指出,家人中毒顯示張並不知情,有可能是遭插贓嫁禍。案件經調查後裁定證據不足,張被判無罪釋放。然而,當時在港洋人強烈反對裁決,加上英法聯軍之役,英國政府考慮到政局穩定,將張亞霖驅逐出境。至於是誰放毒,至今仍是歷史懸案,有說是清政府幕後策劃,亦有說是不幸被船上砒石污染的麵粉。

2.史書眾說紛紜 創作如何取捨?

Edgar創作蒐集資料過程中,發現毒麵包案史料篇幅雖短,但很多時都是作者史觀的「試金石」,「較親中的作者通常會聚焦於英國如何凌虐華人,有記載又會強調英國在群眾壓力下堅守法治」。史書眾說紛紜,創作上又何以取捨?Edgar的出發點依舊是「人性」,當真相不得而知,人性就是最可靠的線索,「張亞霖有商業成就,在港有根基,我好懷疑他會不會為完成政治任務而拋下香港的一切。我退一萬步,就算他願意,也應該是有所牽制」。中華地區與香港政治力量的拉鋸,並非我們時代的獨有產物,而這種「牽制」就是現在我們常說的「包袱」。「當年好多華人在清國境內都有家人,我認為張亞霖不可能沒有這種顧慮,正如羅冠聰流亡要與家人斷絕關係。」大時代之下,小人物選擇不多,面對大國政治角力引發的巨浪,亦只能無奈隨波逐流,這個故事,我們都太熟悉。

呈現管治者思維 發掘人性

漫畫之中仍不乏對英國政府的同理。寶靈驅逐張亞霖之舉,固然不符法治精神,但Edgar指出,當年英國人的恐華情緒同樣值得理解,「一班歐洲人去到地球的另一邊,去到一個他們眼中的荒蕪之地……面對這種文明落差,又隨時會被斷水斷糧被圍攻,產生對漢人的恐懼實屬人之常情」。同時他發現,寶靈赴港之前,曾為英國效益主義哲學家邊沁(環狀監獄的發明人)創辦的季刊工作。從寶靈的歷年政策,不難發現帶有效益主義的濃厚色彩,而1858年的中央監獄擴建計劃,採用「放射式」的監獄設計,更是深具邊沁環狀監獄的影子。由此推斷,驅逐張亞霖並非英殖政府的隨意之舉,而是當年管治者政治理念的彰顯。「他(寶靈)不是一個憑空出現的人,他是一個從歐洲離鄉別井,帶着幾十年生活歷程,帶着自己的既定思維,來到香港。點解他會做這個選擇,很值得我們深入發掘。」Edgar強調,自己並非想判斷誰是誰非,而是希望盡可能忠實呈現當年管治者的思維,重新發掘歷史之中的人性。這種對歷史人物的關懷,是他所有創作的基礎。

3.普及香港史 走入公眾

Edgar並非歷史系出身,香港歷史在中史課上也只有寥寥數頁的篇幅,真正開始研究香港歷史是在「後雨傘年代」。他很記得2014年傘運期間,旺角出現一張文宣,展示中華民國、中華人民共和國、英殖香港的時序圖,說明香港歷史比前兩者都要長,「我覺得那是香港史走入公眾的一個起點」。這般力量一路延續至2016年,本土思潮漸漸進入民間,也是從那時開始,Edgar萌生要普及香港史的念頭。然而,萬事起頭難,加上歷史根基薄弱,他發現自己需要惡補的部分很多,「即使到現在,我都不敢說自己『熟悉』,充其量就是『愛好』,相比專業的仍是很有距離」。直至2019年,三年磨一劍,他終於有充足自信向公眾普及香港歷史。

4.《漁民》重塑漁婦為英軍帶路

閱讀不同史料的過程中,Edgar發現公眾對歷史許多既定觀念都未必準確,「香港原居民對外國人的態度,並不是如教科書說的那麼抗拒」。他的作品《漁民》重塑了漁婦陳群為英軍帶路的野史,故事中清國沿海居民對英軍的登陸不單沒有抗拒,更視為機遇而提供協助。「阿群」存在與否,史學家仍有爭議,但故事就絕非空穴來風,不同史料都證實,山高皇帝遠,沿海居民並無「精忠報國」之心,眼見改善生活的機遇,牢牢捉緊無不合理,「外國勢力」其實早有先例。他最近閱讀晚清香港商人陳鏸勛的著作《香港雜記》,也有類近的發現,「現在的教科書常會用『喪權辱國』,但似乎他(陳鏸勛)的看法並非如此惡劣……甚至在字裏行間流露出對英國管治嚮往」。Edgar指出,接觸英國文明之後,香港人明顯靠攏西方生活習慣、文化、思維,這亦是他以「化外」命名專頁的原因,「『化外之地』就是香港自信面向中原帝國的自嘲」。

「香港人」失落了什麼?

喂,但香港史又長又悶,為什麼我們要花時間了解?Edgar也坦承香港史不是自己最愛的歷史,不像三國富戲劇張力,它沒有太多快意恩仇,很平淡。「但如果今天我們不認知香港歷史,望向世界,我們會缺失很多:我們不會知道失落了什麼,我們也不會知道我們本來應該擁有什麼。」試想像有一天香港所有的歷史痕迹統統都消失,沒有港督的黑白照,沒有大館,沒有紀念碑,那麼世界上還會有「香港人」這個身分嗎?「我們都認同自己是香港人,不是因為一張身分證,是因為我們共同享有某些經歷,共同認同某一段歷史……或許這種想法是功利的,但畢竟若我們要繼續生活,就需要連結的理由和動機。」

5.讓香港史變得有趣

作為矢志普及香港史的創作人,Edgar認為自己也有責任讓香港史變得有趣,「先天不足,並不是放棄的理由,我堅信只要有足夠多的創作人,以香港歷史為題材的作品是有得做的」。看過Netflix的《王冠》,看過惡搞明治末期北海道歷史的漫畫《黃金神威》,看過宮下英樹筆下的《戰國》,他心知香港歷史的可能性絕不止於《十月圍城》。

這算是一種抗爭嗎?

「嘩,十碌㗎喎。」

玩笑過後,Edgar認真沉思,氣氛有一種之前少有的凝重。「我自己不會這樣界定……不論政權如何對待歷史,我依然會繼續去做。若日後政府篡改歷史,固然我有自己的政治取態,但人類對歷史的保留本來就是重要的,這是超越了當刻的政治訴求。」他最希望的,是為形塑未來的香港出一分力,確保日後走的路不是空中樓閣,而是基於歷史的根據,「這不代表我們一定要因循舊有思維,但最起碼,我們應該要知道」。

走到展覧的盡頭,記者突然回想起那100米的空白,空白不就是代表無窮的可能嗎?10月19日,「香港故事」常設展館將閉關兩年進行翻新,這段時間,我們又能重拾我們香港史的認知嗎?