【明報專訊】「所有好詩都是強烈情感的自發性湧現,此一湧現源自於寧靜裏情感的回憶」,三十歲的英國詩人華茲華斯(William Wordsworth),在一八○○年提出劃時代的詩學信念,震撼整個英國甚至歐洲文壇,呼喚英國浪漫主義的新時代。從此,他跟米爾頓(John Milton)和莎士比亞齊名,成為英詩殿堂的三位桂冠詩人。往後,從柯勒律治(Samuel Taylor Coleridge)到濟慈(John Keats)、從拜倫(Lord Byron)到雪萊(Percy Bysshe Shelley),如此璀璨奪目的黃金時代,都是深受華茲華斯詩學革命影響而孕育出來。 如果說貝多芬開拓浪漫主義音樂的新世界,黑格爾帶來現代哲學的新典範,那麼同為一七七○年誕生的文化巨人,華茲華斯的文學政治思想也為後世創造一片新天新地,讓良善和美學得以詩意地融和在其中。

散步是天才的玩意

如此波瀾壯闊的文學革命,必須從一七八七年開始娓娓道來。那年,華茲華斯年方十七,芳華正茂,年輕敏銳的心靈不住的躍動。幼年時因為良好的家庭教育,早已遍讀莎士比亞、米爾頓和斯賓塞(Edmund Spenser)作品的他,注定不會乖乖待在劍橋大學,等待老師餵哺學院的知識。像是法國哲學家盧梭或者後來美國作家梭羅(Henry Thoreau)對林中散步的喜好,華茲華斯上大學後最愛的活動,便是散步漫行。

「我的清晨走路

一大早就開始;通常是在上學前的數小時

我環着我們小小的湖泊走,五英里

舒心爽神的漫遊;好過快樂時光!」

在他的自傳式長詩《序曲》(The Prelude or, Growth of a Poet's Mind; An Autobiographical Poem)中,華茲華斯描述在劍橋的讀書歲月中,「與自然一起散步」。這本在他生前從未出版,長達八千行的長詩中,記載無數次華茲華斯散步時的所思所想,可以說是一本散步思想史。原先《序曲》只是他寫作的序幕,為的是引介出他另一本更加重要和更富哲學意味的作品——《隱遁者》(The Recluse)。可惜的是,《隱遁者》始終隱沒在寫作的過程中,沒有完成出版。

散步需要有悠遊(saunter)的天分,了解到散步的藝術,這是梭羅的名言。沒有散步的藝術,也不會有華茲華斯的文學創造力。他總是在山川名勝的路上碰到繆斯,再以其獨有的文字,賦予思想源源不盡的生命力。

詩意的棲居

浪漫主義最為人熟悉的特質之一,當然是對大自然壯美深邃的歌頌,對照着人間的世態炎涼,從盧梭對高貴原始人(noble savage)的仰慕、貝多芬《田園交響曲》的溫情洋溢,還有透納(J. M. W. Turner)的迷人風景水彩畫,都是同時代一封又一封獻給大自然的情書。華茲華斯也不例外。這首著名的《我孤獨地漫遊,像一朵雲》(I Wandered Lonely as a Cloud),道盡他對大自然的愛慕之情。

「我孤獨地漫遊,像一朵雲

在山丘和谷地上飄蕩,

忽然間我看見一群

金色的水仙花迎春開放,

在樹蔭下,在湖水邊,

迎着微風起舞翩翩。

連綿不絕,如繁星燦爛,

在銀河裏閃閃發光,

通常都是湖灣的邊緣

延伸成無窮無盡的一行;

我一眼看見了一萬朵,

在歡舞之中起伏顛簸。」

如果上一首寫的是山谷的景致,讓人瞥見清涼的湖水,無盡的水仙,那麼下一首《邁可》(Michael)將會辛苦一點,因為我們會一同拾級而上,走到峻峭的山上,從高處看看遠方山水的景色。

「你若離開馬路沿着那一灣

滾滾喧嘩叫綠頭的山溪往上走,

你就會看到一條很費你的腳力

陡峭的山徑;走着險峻的上坡路

立在你面前的是田園景致的山嶺。

再加一把勁!你將看到環着那喧鬧

溪水四周,綿延群山敞開了它們的胸懷

給自己所造的一片幽谷之境。」

山川大海,鳥語花香,是華茲華斯一直念茲在茲的故鄉,「與這樣快活的伴侶為伍,詩人怎能不滿心歡樂!」細讀他的文字,就如同一起走進綠草如茵的郊野,感受着風聲水聲的悄話,陽光和花卉的輕撫。但同時,他又不止是對大自然的世界着迷,他的詩同樣反映着「大隱隱於市」,在大都會熙來攘往的街道上, 華茲華斯依舊看到大自然的身影。例如他在倫敦生活時,不時到國會和大笨鐘對出的西敏橋(Westminster Bridge)散步,後來也寫下這首十四行詩。

「大地把最美的展現在這裏:

只有靈魂麻木者才無視於

如此雄麗動人的風光景物:

此刻整座城市披着早晨的美麗,

彷彿穿著一襲晨衣;煦靜清清,

船舶、塔樓、圓頂、劇院、教堂

一一往郊野開展,指向天空;

全都燦亮晶閃在清澈的空氣裏。

太陽從未用它的第一道金輝如此

把山谷、岩石、山丘染得這般璀璨;

我從未見過、感受過如此深沉的平靜!

河水隨其心意紓緩自在地流:

上帝啊!就連屋宇似都在沉睡中,

整個強大的心臟靜躺不動!」

這泰晤士河畔的明媚景致,不免令人想起印象派大師莫內(Claude Monet)的一系列油畫畫作《國會大廈》(Houses of Parliament)。明明是建築物林立,工商業活動頻繁的喧鬧世界,卻在藝術的再現中呈現着氤氳中的美態。在各種陽光照耀的光影視覺效果下,居然讓人看到潛藏在鬧市中的平靜宜人。

自然主義中的人文主義

這種充滿着自然主義色彩的詩歌,大大地改變詩歌的角色和地位。但正如台灣學者董恒秀提醒讀者,「雖然浪漫主義因多詠自然景物而常被視同自然詩歌,不過浪漫主義史家們指出,浪漫詩歌實則是『冥想詩』……所呈現的景物通常是引發情感問題或個人危機」,所以從自然景物所扣連或者引發的內在狀態,才是浪漫主義文學的重要特質。因此,華茲華斯在一八一五年的一篇詩集前言的補充文章(Essay Supplementary to the Preface),當中評價過去二百年英詩傳統時提到,「有別於過往大多數詩人一味迎合主流口味,真正重要而原創的詩人,必須加以創造一種自己喜歡的品味」。

那麼他認為真正值得追求的品味到底是什麼呢?在詩作《隱遁者概述》(Prospectus to the Recluse),他透露了更多的想法。

「關於人、自然、人類生活,

如是在孤獨中沉思。我常看到

美妙的連續意象在我眼前升起,

伴隨着喜悅、純粹的情感,

或不攙雜可厭的憂愁;

我意識到被感染的思想

與珍貴的回憶,它們的出現撫慰

或昇華心靈,專心致志於衡量

我們道德觀的善與惡。

對這些情感,無論它們起於何處,

不管是來自外在環境的氣息,

或來自靈魂,一種對其自身的刺激,

我都會表達在我無數的詩篇裏。

……

進入我們的心靈,進入人類的心靈——

是我志之所趨,我詩歌的主要範域。」

人心的關注,尤其對於宮廷貴族以外的低下層世界的關注,才是華茲華斯創作的靈感泉源和志趣。他不是意圖通過散步或者漫遊自然世界來隱遁人間的醜惡,反而是希望以文字重現微小的人和事。例如上述的詩作《邁可》,便是講述一個牧羊人家庭的故事。另一首名為《決心與自主》(Resolution and Independence),是描述了一位捉水蛭賣錢的老人,一生艱苦工作為生的堅毅。

「他彎腰傴僂,生命的旅程一路走來,

他的頭漸漸往雙腳方向靠近;

那模樣好似他曾經在非常久遠以前,

遭遇過某種極端痛苦,或劇烈病痛,

一個超乎人的重量曾長期壓在他的軀體上。

他把自己撐起來,將雙手、身體、蒼白的臉,

靠在一根長長灰色削整過的木杖上:

而當我輕輕踩着腳步靠近,

這位老者依然站在沼塘邊上,

像一朵雲般一動也不動…… 」

這種樸實平民的民主美學,通過他自然通俗的文字表現出來,讓那些尋常百姓的卑微生活,活靈活現的保存在詩句中。當代一些著名的文學批評家如M. H. Abrams,正正希望在華茲華斯的詩歌中,提煉出歷久常新的人文主義,而不是陷入傳統詮釋浪漫主義文學的神秘傾向。

暴烈還是美善

華茲華斯的人文主義的傾向,對於底層百姓生活流露悲天憫人的同情,顯然跟他成長的政治動盪有密不可分的關係。他在大學時期跟同學一起到歐洲大陸旅行,徒步由法國行去瑞士雪山。當時的法國,正正是在經歷着天翻地覆的大革命時代,網球場宣言、圍攻巴士底監獄、成立國民議會,一一在巴黎和凡爾賽上演。英國詩人雪萊曾言,法國大革命是那時代最重要的主題。

因此, 在大革命爆發翌年,華茲華斯身處巴黎,並親眼目睹革命的激情和理想,這徹底地改變他的價值觀。他曾跟朋友說過,他每天用上十二小時思考社會的現况與未來,卻只用一小時創作詩句。而在他和柯勒律治合寫的著名詩集《抒情歌謠集》(Lyrical Ballads),華茲華斯在序言也寫道,「除非追溯至文學和社會的革命」,否則他無法書寫一篇完整的詩學作品(a full treatise of poetry)。這兒談的社會革命,自然是指法國大革命。雖然他不如同代的布萊克(William Blake)般揮毫寫篇立場分明的《法國大革命》,但大革命同樣深深影響着他。

按《序曲》的描寫,他在法國散步時遇上一位飢腸轆轆的女孩,當時他身邊同伴兼法國軍官Michel Beaupuy憤忿得很,「我們革命奮鬥的目的,正正是為了消滅這一切的不幸」,華茲華斯十分欽佩,且認為只要有一天,擁有強大能力的人民得以自行立法,最終能使得人類過上理想的生活。只是大革命的理想主義很快落空,當他回到倫敦後不久,便痛心地發現大革命並不如預期般美好,反而愈發失控,結果走進雅各賓黨掌權的恐怖時代,不斷以革命之名消除異己。

「我躺卧在樹林之中,

聽着融諧的千萬聲音,

閒適的情緒,愉快的思想,

卻帶來了憂心忡忡。

大自然把她的美好事物

通過我聯繫人的靈魂,

而我痛心萬分,想起了

人怎樣對待着人。」

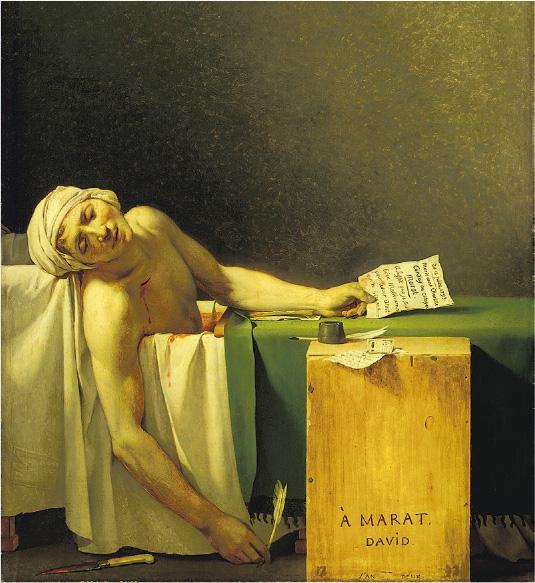

在1798年寫成的《寫於早春》(Lines Written in Early Spring),華茲華斯一方面享受大自然的美好,卻又不免憂心人間的苦痛,「人怎樣對待着人?」不難聯想到,這兒指涉的是大革命後的互相殺戮,雅各賓派一邊以反革命之名追殺吉倫特派,同時把自己也一併吞噬,革命領袖紛紛被處死,路易大衛(Jacques-Louis David)那幅新古典風格名畫《馬拉之死》(La Mort de Marat)是何等的觸目驚心。因此華茲華斯不住的詰問,

「如果上天叫我這樣相信,

如果這是大自然的用心,

難道我沒有理由悲嘆

人怎樣對待着人?」

大革命的悲劇結果,還有拿破崙後來稱帝,害得貝多芬憤而刪去《英雄交響曲》上的名字,華茲華斯同樣帶有強烈的反省。比起單純對政治理念的高舉,他往後更重視良善的精神力量,通過大自然的美好結連人心靈的純潔,這才是一切救贖的根源。有點像往後二十世紀批判理論對理性啟蒙主義的質疑,華茲華斯同樣認為理性主義,並不會實現其許諾的社會理想,反而真正的智慧早已在眼前。這也是他在詩作《反其道》(The Tables Turned)中,明明白白吐露的想法。

「綠色樹林裏的一個靈感,

會教給你更多道理,

關於人,關於人的惡和善,

超過所有聖人能說的。

大自然帶來的學問何等甜美!

我們的理智只會干涉,

歪曲了物體的美麗形態,

解剖成為兇殺。

夠了!再不需科學和藝術,

把它們那貧乏的書頁封住!

走出來吧,只需帶一顆赤心,

讓它觀看,讓它汲取。」

赤誠真摯的心,才能得以呼喚着人的美好,一如大地的美好。這原應是革命的動力,是人類未來的寄託,也是大自然的天道所在。那麼「即使孤獨,驚悸,痛苦,或哀傷成為你的命運,你將依然懷着柔情的喜悅」,因為道德生命的美善平靜,才是人最寶貴的部分,也是華茲華斯眼中至高至美的革命元素。