【明報專訊】韓國導演金基德剛因武漢肺炎逝世。2004年憑《空屋情人》得到威尼斯電影節最佳導演獎一舉成名前的金基德,個人歷練很多。因為父親阻止而初中肄業出來工作,長大後自願加入海軍陸戰隊,但又在退伍後入讀神學院,企圖完成當初想成為神職人員的志願。但是,他很快又走去學畫畫,甚至一度在法國賣畫維生。在接觸藝術後,才想試着成為導演。翻翻生平,會發現他把自己的許多經歷,都加入了自己的電影角色中成為人設,呈現大量的自我指涉。這包括《聖殤》中的聖職、神學背景,《野獸之都》及《援交天使》均以法國為地景及背景,在《春夏秋冬又一春》中亦真人上陣演畀你睇。

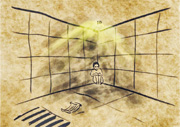

同樣是《空屋情人》,使我首次在香港接觸到金基德。印象中韓國電影在香港仍未大熱。初看金基德,自然為其想像之大膽及拍攝技巧而驚訝——《空屋情人》中男主角全無一句對白,而女主角更只有三句表面上與丈夫交談,卻實情與男主角暗合的句子。壓抑、沉默,性與暴力所組成的權力體系,綜觀金基德的電影,這種結構總是一再重演。人們總說金基德毁三觀,但更準確的是,每一套電影,都是金基德個人三觀的展現。假如毁了你的三觀,則反證其電影世界觀的自證自成。無論有多少性與血的鏡頭,金基德的電影總是以各種「邊緣」的視角來開展,例如《鱷魚藏屍日記》裏的天橋底流浪漢因為窮困而以倒賣自殺者屍體維生;《春夏秋冬又一春》則是拍攝位於深山湖心小廟,聚焦於不吃人間煙火的老和尚與小和尚。這種極端的切入點,使電影的結構往往透露權力的本質:有些人比他人更平等。一如《春夏秋冬又一春》裏的重複結構:小和尚成長為俊逸青年,愛上了前來養病的蒼白少女。老和尚把一切看在眼內,卻又只能悄悄點撥而無法阻止。長年於小廟禁欲的小和尚初經人世決定和少女私奔,卻深陷紅塵最終在殺死少女後重回小廟請求救贖。小和尚在老和尚的點撥下親自消除色之蔽障,無奈木已成舟。一年過去,冬天來到,金基德本人也來到深山修行。才過幾天,竟又有婦人棄養孩子。金基德輾轉成為老和尚,帶着小和尚,是否又要把「罪」與「蔽障」重演一次?在這場「從前有座山,山裏有座廟,廟內有和尚,和尚同你講番從前有座山」的權力體系之中,人的能動性實在可疑。無怪論者Hye Seung Chung定調金基德的電影是展演怨憤的電影(the film of Ressentiment),金基德的鏡頭下實在充斥對體制的不滿。

邊緣切入權力體系

這種以邊緣切入的視角,在2014年交出的《逐個捉》中又再重複。《逐個捉》拍的是由七個社會邊緣人組成地下組織,向謀殺少女嫌疑犯報仇的戲碼。電影由為少女追討公義的地下組織實行逐個疑犯追蹤及捕捉的計劃為主線,加插疑犯之一的金永敏反窺視地下組織的視角。逐個捉的過程中不斷質問在資本主義下逃逸刑責的殺案疑犯,及這以暴制暴的組織內部權力架構。小組成員最終禁不住馬東石在暴力報仇時向大資本家處刑時要求暴利回報,認為其有違原則而終於倒戈。一句「我們知道南韓不完美,但北韓更壞」的呼喊,小組成員要求馬東石停止暴力報仇。馬東石在痛罵他們不懂得何謂自由,甘作一世的資本奴隸後,亦只能說一句「好吧,坐在那邊的資本家是我們真正的威脅,但卻同時以資本供我們苟活」,終止計劃。眾人走後,代為向資本家行刑的竟然是曾為疑犯之一的金永敏。電影結束於殺死資本家的金永敏穿上軍服,到山間亂棍打死穿著僧人服的地下組織頭兒馬東石。以近鏡定鏡拍攝其死相後,幕黑,問出一句「我是誰?」此句延續金基德過往電影中的自我指涉,同時指涉站在善惡之間的金永敏,戴上面具,殺死「善」、「惡」雙方向,又走向何地?

涉性侵指控 說不出諷刺

從這類社會的邊角切入權力體系,原本可以非常到肉。然而,最有趣而又令人笑不出的真相是,拍出這些控訴電影來的金基德在#MeToo風潮中身陷性侵疑雲,自然是說不出的諷刺。長期遠離刑責的金基德,先是被控在Moebius拍攝期間掌摑及施暴女演員,並要求3P。自此事公開之後,一系列的#MeToo事件愈爆愈多,被指一同參與金大導性侵行為的男演員曹在顯更引退收場。這場「切夫之痛」,會在金大導的逝世後告一段落嗎?自從性侵指控以來,金基德曾被外媒Variety指稱一度逃來香港逗留。我不禁想起每次到訪西洋菜南街樓上書店和灣仔富德樓時,總在那老舊電梯咿咿啞啞的悲鳴之間,看見那張印着追究金基德性侵行為的文宣貼紙,靜靜地被貼在那裏,無人問津。《逐個捉》那位遠相呼應着《春夏秋冬》由金基德親自扮演的前往禮佛出家的僧人一角,在此變得特別討厭——這位僧人的逕自步行,究竟是逃離世俗之規,抑或意欲把責任推給資本主義,逃逸於律法之外?自拿起攝影機以來,金基德不斷在電影中重新展現自我扣問的結構來追問「我是誰?」此時此刻,我也想問金大導,在這些控訴之間,你是誰?答案也只有金大導自己知道。