【明報專訊】大眾對歷史建築保育意識漸強,皇都戲院歷時兩年的強拍,民間一直密切關注飛拱會否被拆;近日主教山配水庫在拆毁關頭更有街坊隻身擋在推土機前。然而,一整座的建築物以外,城中不同角落原來散落一些建築物母體已遭拆卸的構件。這些逃過一劫的石柱、石墩似乎未獲得相等的重視。

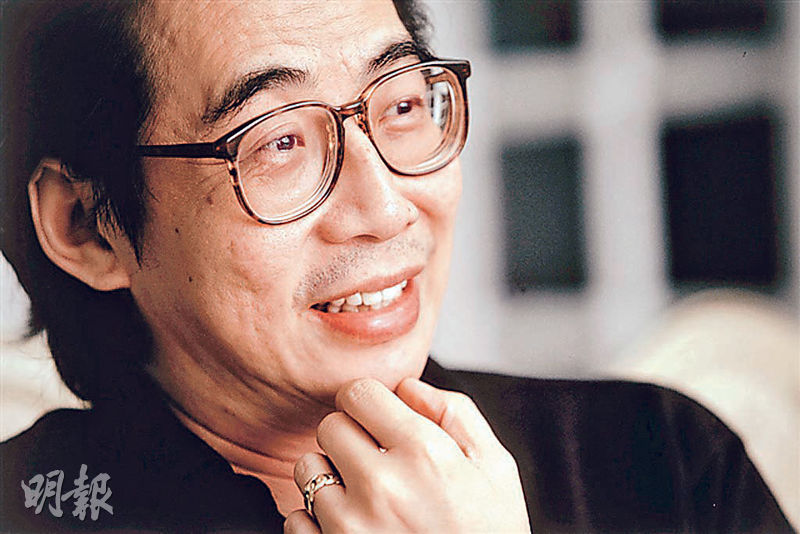

資深建築師馮永基慨嘆:「現在很多說要留的,真的只是『豬皮魚蛋』。比如中環街市普通到不得了,建築、設計又曳,但作為一個保護建築、歷史的建築師,你問我留不留?梗係留啦!因為快沒了嘛。五幾年七幾年的,都要留!」他強調,那些石柱石墩「有百多年歷史、不是仿造的、真真正正的artefact(文物),今日香港已剩不多。」他感慨,石建築在舊日更是稀罕之物,因香港昔日雖有石工,大多只擅於開採石礦,而非精雕細琢的石匠,以石作為建築材料是尊貴象徵,如前立法會大樓一整座的石建築非常罕見,擁有完整石柱的建築也不多。這些構件卻因處境不一,難以統一制度保育,前途未明。

/1/九龍公園余仁生石柱──差點被粉碎

1993年的一天,資深建築師馮永基與太太假日路經中環,在正在拆卸的余仁生總店面前頓足。28年後的今天,回憶當時工人的動作,依然怵目驚心,「見到工人不斷用石鏟去撬,撬到霹靂啪啦」。只是路人的他大膽越俎代庖,大喊:「我是則師!唔好拆住,呢堆要留!」正在趕工的工人不知就裏卻馬上乖乖停工。馮永基立即跑到對面的新店,隨便抓一個老店員打聽,竟得到了老闆(即余東璇後人)的電話,這位至今仍身分不明的「余生」在電話上告知建築物雖美,惜已交付土地發展公司(市建局前身)。他掛線後,便連忙打給時任總裁石禮謙,得知業權仍屬建築師擁有。馮永基解釋,工程上,施工期間工地的擁有人是建築師,完成後才會進行正式移交業主的程序。他接續聯絡負責在原址建設中環中心的建築師劉榮廣,豈料對方慷慨直問他想要哪些石柱。「我說要圓嗰兩條!」就這樣,他在瓦礫堆中將差點被粉碎的石柱拯救過來,翌日安排運走。

石柱今天得以坐落前身為舊兵房的九龍公園衛生教育展覽及資料中心正門外,也經歷過多番轉折。馮永基憶述,石柱體積龐大,安置上有一定限制,當時情商科學館館長戴明興博士暫放館外空地,放了一年多。最後以「余仁生是本地古老中藥店,與衛生教育密切相關」為由成功游說安放中心正門,一直矗立至今。馮永基笑言因不是「明媒正娶」得來,石柱旁的介紹沒法寫得仔細。

/2/律敦治醫院石雕飾──見證殖民時期海軍駐港

律敦治醫院的一對石雕飾亦引起過馮永基的注意。據他的專業判斷,一對石雕飾有別於希臘建築多利克柱式、愛奧尼亞柱式和科林斯柱式,他形容它們是「另類嘢」,只覺狀似水雷。記者就雕飾的歷史背景去信查詢,律敦治醫院發言人回覆指,根據照片和口述紀錄,雕飾是昔日(皇家)海軍醫院和律敦治療養院花園的裝飾設置。

歷史、風俗、建築文物研究者陳天權指,律敦治醫院的所在民間稱之為「醫院山」,不同年代建設了不同醫院──其中,雕飾所屬的皇家海軍醫院由英國軍部營運,專門醫治海軍駐軍,「他們早期來到香港,因為不習慣氣候和環境,許多人染上瘧疾,今天墳場可見到曾有不少海軍染了香港熱病過身」。雕飾除見證了香港殖民地時期一頁歷史,也隨醫院後來的變遷,經歷香港市民戰後飽經癆病煎熬的年代。據資料顯示,1948年,香港每10萬人有108.9人死於肺癆,防癆會於該年成立。陳天權解說,皇家海軍醫院戰時被炸毀後丟空了一段時間,政府後將用地撥予香港防癆會建設療養院,療養院於1949年落成,「以律敦治命名因為他捐錢最多,他有切膚之痛,女兒也是死於肺癆的」。及至1991年正式成為一間全科醫院,依然保留律敦治之名。

今天在醫院內仍能看見雕飾,卻是形單隻影。律敦治醫院發言人回覆指,醫院上世紀80年代後期重建後,香港防癆會認為有紀念價值,故將組件分別置於律敦治醫院復康花園和傅麗儀護理安老院。雕飾旁卻未見任何介紹,狀似隨處可見的普通裝飾。

消失的拱門與基座

除了一雙雕飾,醫院灣仔道入口亦曾有一座石拱門,數年前卻不見了蹤影。香港歷史學者丁新豹指出,皇家海軍醫院的前身是建於1843年的海員醫院,由渣甸等大洋行出資籌建,專門醫治停泊貨運船上的海員,後來因虧損停辦。及至後來由英國皇家海軍購入,一直在海邊都有一條路連接醫院,方便海員直接上岸後就醫。丁新豹記得曾於香港藝術館的一幅館藏中看過這通道入口的模樣,恰與石拱門外形相近,惟於截稿前未能找回該畫作對比證實。陳天權則指出拱門基石上有一個常見於海軍軍事用地的錨狀標誌,憑此推測拱門基石屬皇家海軍醫院時期,卻不肯定基石外的其他部分是否後來加建。

醫院發言人未就拱門的兩部分分別回應,指拱門本是位於灣仔道近55號的醫院入口,一直沿用至2016年10月進行無障礙設施工程。此前院方曾獲古物古蹟辦事處確定並非表列古物,其後根據保育顧問的建議,將它妥善保存院內,未再作展示。

陳天權留意到律敦治醫院的庭園同時擺放了許多紀念牌匾,院內亦陳列一些記載發展史的照片,「既然有意將舊物放在一起、重視醫院歷史,唔爭在雕飾也加上文字說明歷史。但我擔心醫院都不太肯定它們的來源,所以不敢亂加,我們民間都只能靠看舊相推斷」。

/3/友邦行石柱在碧瑤灣草坪──乍看如龐貝古城

上述古物都似乎有了固定歸宿,但坊間仍有一些散落一方。馮永基偶然在私人住宅碧瑤灣屋苑範圍內,發現數十截石柱散放草坪草堆中,形容乍看如龐貝古城。他查證這些過百年的石柱是中環新世界大廈前身友邦行拆卸時遺物,猜測建築師不欲丟棄,暫放同屬新世界物業的碧瑤灣,自此一直留在該地。截稿前,未能聯絡負責建築師潘肇棠先生求證。

大埔樟樹灘的一座別墅裏,亦有約8條石柱分別豎立於私人泳池和樓宇旁,同樣因屬私人住宅範圍不能擅進,多年前渾水摸魚進內打探的馮永基,曾親睹石柱的雄偉,今天只能在外圍遠眺。馮永基指名建築師甘洺(Eric Cumine)生前曾居住別墅旁大宅,經他的一名老伙計證實,那些羅馬古柱來自現已拆卸的前上海商業銀行,相信當年保留下來同是出於不忍,但為何後來被移放至旁邊的別墅則無從稽考。

/4/遷回原址保育更理想

在保育意識尚未萌芽的年代,很多歷史建築一下子整個原地消失了,部分構件因有心人得以保留,卻流落不同地方。馮永基自嘲是傻佬一名,憑傻勁「做埋最後這堆散件」,打聽和言說它們的故事。所言「最後」,因他相信日後不會再有散佚的構件,「因為不會再拆了,哪敢再拆?」而對已經造成的不幸,陳天權留意到許多都被移放到與它的背景風馬牛不相及的位置,例如前郵政總局在1976年拆卸時,政府沒有將歷史構件保存的打算,澳門商人梁潤昌見狀,向負責拆卸的工程公司取來其中4條石柱,贈予朋友賀理士嘉道理,後一直存放嘉道理農場的山腰,取名「四柱擎天」。另外,舊卜公碼頭1965年拆卸後,逾百年歷史的上蓋曾被重置於摩士公園,後來又被移放赤柱海濱。他認為如情况許可,將構件放回原址保育較為理想,例如尖沙嘴火車站的6條石柱現被置於尖東市政局百週年紀念花園,「其實現在碼頭是有很多位置的」。

/5/石碑界石 被剔出評級名單

這些時代遺物,政府在保育上可有怎樣的角色?陳天權認為官方的保育觀念自2006年天星碼頭事件似有改變,評級範圍擴闊至不限於單棟建築物,例如街道也可獲評級,如石板街(砵甸乍街)和樓梯街均獲列為一級歷史建築。此外,建築群和構築物也一樣獲得評級,「前中區警署、中央裁判司署及域多利監獄,劃一評為法定古蹟。大潭水塘群裏面有好多構築物,有水壩有水掣房等很多項,都統一評為法定古蹟」。但他留意到,這樂觀的態度在2017突轉向保守,曾一度被劃入準備評級名單的一批戶外石碑和界石,如群帶路石碑(約1850年代)、維多利亞城界碑(1903年)、大潭灣無字碑(約1910年)、長洲界石(1919年)等,該年全數被剔出名單,他質疑局方因無法兼顧或認為這些散件古蹟微不足道而將它們放棄,「直情唔使畀專家睇」。

遺留石柱 何去何從?

就古蹟評級範圍,發展局新聞組回覆指,現行的歷史建築評級機制是為評估一般建築物或構築物的文物價值而制定。古諮會於2017年3月的會議上,經討論後決議將不屬於一般建築物或構築物所涵蓋的項目,例如墳場、石碑等,納入「不屬於一般建築物/構築物涵蓋類別」的名單,暫時不會對名單上的項目評級,藉以聚焦處理其他項目的研究。至於母體建築被拆卸後遺留的石柱,發展局新聞組回覆指如石柱已被從所屬建築物拆遷,成為可移動物件,便不適用於現行的評級機制。如石柱於原址保留,古蹟辦則會及有的六項評審準則作初步研究,考慮是否適合納入評級名單。已評級的類近項目包括薄扶林舊牛奶公司入口處石柱(二級歷史建築)和舊英軍醫院門樓及門柱(二級歷史建築)。

即使同樣不被機制涵蓋,陳天權認為可移動石柱的處境比扎根戶外官地或公共空間的界石和石碑更為不利,部分位處私人範圍,卻不如建築物般可離遠觀察,視察難度很大,認為主動介入的可能性不大,「私人財產就像私人收藏古董,沒理由跟你分享的,更不可能充公」。與其依賴制度,他認為重點更應放在教育,「希望香港人、業主都重視這些留下來的文物,保得就保,有機會就更好地展示」。例如建築師甘洺留在樟樹灘別墅裏的石柱,馮永基懷疑今天的業主並不了解它們的來歷,也未必在意擁有,他考證和藉訪問敘述石柱歷史的初衷,其實也心存僥倖:「業主未必喜歡那些柱子,可能純粹不想煩。講下,說不定那些人願意主動捐出。」他語重心長:「我將這件事交託給你們下一代了,將來拆樓時要堆填,就要截住喇!我就看不到了,你們看到記得要阻止。」