【明報專訊】是移民,還是走難?離開了,心會不會完全帶走?有些人時時惦記如何為原來的地方出一分力;有些人隔着距離仍肉緊批評;有些人處身夾縫中,小心翼翼拿揑平衡……這是兩次世界大戰期間,在香港及新加坡兩地華商的各種面貌。

美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)社會系副研究教授郭慧英關於海外華人的研究近日推出中文版《帝國之間、民國之外:英屬香港與新加坡華人的經濟策略與「中國」想像(1914-1941)》,「華僑」在國家視角應為愛國同胞,但郭慧英既看宏大世界經濟格局,也爬梳當時史料細節,看到華商為利益與價值各有選擇,其實不是只聽人支笛,人人有做自己的空間。問以多元角度記這頁歷史是為何,這位來自台灣的學者也盼與香港人分享,「這是留給以後的備忘錄,記得曾經有過這樣的空間」。

「華僑」的單一想像

歷史學者李盈慧為這本書寫序,指出王賡武教授曾提:「華商型的華人其實是出洋華人的最基本型,他們是沒有帝國作為靠山的經濟集團。」很多華僑研究關注海外華人與孫中山革命的關係,就像網上流傳的名人名言,人人以為孫中山說過「華僑為革命之母」,但歷史學者黃堅立曾考證,雖然孫中山幾次強調要記住華僑對革命出錢出力的貢獻,但無法證明他說過這7個字,反而後來蔣介石與國民黨軍官愛講這句,用以拉攏華僑勿幫共產黨。時移世易,中國國家主席習近平去年到廣東考察時,也開口召喚華僑要一起實現中國夢。政權雖歷更替,不變的是官方總賦予華僑單一想像,郭慧英說:「他們被卡在一個華人身分,也想跟中國有關係,很多人自稱港僑、華僑、閩僑,會把中國當作原居地,但這個字後來在政治上使用就會有很多意圖,作為官方用語,中國政府會帶有一些期待:如果你的心還在中國,在政治態度上是不是應該跟中國一樣?」她在書中論述時用「海外華人」而不用「華僑」,希望與官方定義拉開距離,客觀去看在變動的環境裏,不同人處身各種情景時如何做自己的選擇。

一、Made in Hong Kong是不是國貨?

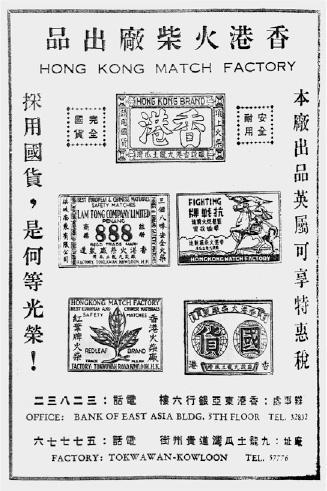

1928年《華字日報》大字廣告,「先施公司舉行空前國貨大運動及艷裝表演」。該年發生「濟南事件」,國民革命軍與駐山東日軍發生衝突,數千人被日軍殺傷,激發罷用日貨行動,如果你是當時的華商會怎樣做?愛國,就高呼用國貨;沒那麼愛國,便照賣日貨?實情是華商因應環境,想法實際也複雜得多。港商其時打的算盤是,標榜Made in Hong Kong就是國貨,然後呼籲大家齊用國貨﹗可是南京國民政府卻無情講,一律當來路貨,照收進口稅,不過1930年代開始,英國為保護帝國經濟推特惠關稅政策,香港作為殖民地也受惠,於是粵港商人就跟新加坡貿易商合作,在廣州製作半成品,在香港將成品包裝為「國貨」運去新加坡賣給當地華人,便又可享特惠關稅。亦因為英國面對日本布料的競爭,在新加坡設配額保護本土紡織業,卻不想進一步打擊香港而不施行同樣配額政策,港商於是可用日本棉紗作原料。以更大的世界經濟框架去看,在英日政治及經濟勢力較勁的背景下,會看到海外華商的選擇涉及比愛不愛國更多的因素,「香港人就用當中的彈性,去挑戰它在這個結構裏面的位置」。於是當時出現一種火柴盒,上面稱產品是「完全國貨」,也稱「出品英屬」享特惠稅。

二、愛國愛黨到愛國不愛黨

一個「國貨」,定義各自表述。因應環境變化,海外華人不一定與中國政府方向一致,甚至何謂「愛國」,都各有解讀和實踐。新加坡中華總商會的其中一名領袖陳嘉庚,在福建出生,父親在新加坡經營米店,陳嘉庚到當地之後曾幫忙打理,二十世紀初他憑着買農場種橡膠樹和菠蘿發圍,僅在1927至1928年,其公司出口3600萬對膠底帆布鞋到中國。

雖然父子都歸化為英國公民,但陳嘉庚對中國的事很上心。在日本打到中國的1930年代,他不僅用自己辦的報章《南洋商報》宣揚反日,籌款救濟同胞又不遺餘力,就算公司瀕臨破產,都要捐錢給廈門大學,如此落力推動民族主義,得到國民政府頒授勳章,可說是國民黨的「護旗手」,郭慧英笑說不能這樣形容他,「因為他是很真誠的,那是他界定自己身分的一個方式,他在新加坡做生意,雖出生於中國,但跟一般中國的新移民不一樣,他在當地本來就有基礎,但仍選擇這樣做,他就是一個非常理想性的人」。陳嘉庚最終與國民黨決裂,因為兩者想像的「國」不再相同。1933年,原本負責清除「共匪」任務的十九路軍入福建後,自組新人民政府,這場福建獨立運動稱為「閩變」,捱不了多久便以失敗告終,國民政府派陳儀重掌地方政權。陳嘉庚1940年啟程去中國,回故鄉見身為浙江派的陳儀「視閩人如草芥」,更說亡台灣者為日本,亡福建者是浙江派,「閩人若不急起必將淪福建為浙江派之殖民地」。在他積極反陳儀之時,曾因老虎商標把他告上法庭的生意對手胡文虎,則依然響應國民黨號召僑民投資,對陳嘉庚也有批評。

陳嘉庚在1949年以華僑首席代表身分參加中共執政後首屆政協會議,政治立場來個大轉彎。「後來他的政治選擇是聰不聰明,我們沒有辦法考慮」,但明顯看到他的轉變與選擇,並非永遠與當權的政府同一陣線,作為閩人,當所屬的語言群體出現危機時,他的「愛國」意涵就有了更多層面和考慮。

三、夾縫中的個人取捨

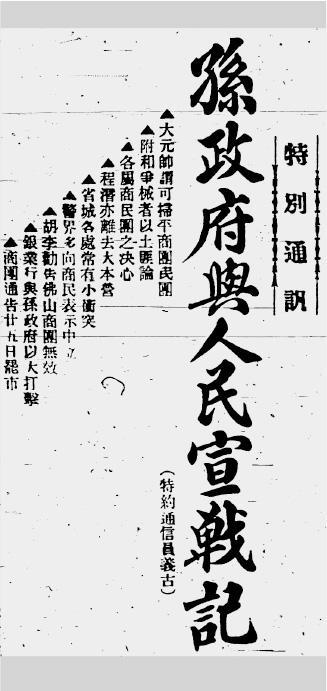

「香港的空間非常自由,什麼都可以講,這也是我看資料時覺得最有趣的地方。」有選擇做民族主義推手的人,也有選擇站在民族主義對立面的人。書中有一則《華字日報》1924年的「特別通訊」,大罵廣州孫中山政府「與人民宣戰」,其時國民黨聯俄容共,引起粵港華商反對「共產化」,廣東省商團更打算與進駐廣州的滇桂聯軍對峙,香港寶安幫人物、匯豐銀行買辦陳廉伯被推舉為廣東全省商團軍聯防總部總長,「香港的商界是支持商兵團反對孫中山,所以陳廉伯是站在民族主義的對立面。但到了1932年日本炸上海的淞滬戰爭,他又在虹口與東華三院合作,救濟受戰爭波及的廣東人,這時候他是民族主義的支持者」,而他亦捲入「閩變」事件,被南京情報指為十九路軍籌集資金,之後便銷聲匿迹,即使被選為香港中華廠商聯合會主席都沒有接任,幾年後再現身,竟說是到了廣西採礦。

跳出國家角度看人群流動

「那是一個有很多可能性的時代。」郭慧英在書中放進很多當時資料如物價數據、商會成員名單,「我想跟他們同一個眼光跟水平去看事情」,「不是從國家的角度去看,純粹就是看人群的流動」。她看到五四運動與抵制日貨之後,香港與新加坡的商人仍為關東大地震籌款賑災,只因「上天有好生之德」,裏面是人道關懷的價值;香港商人對反日運動不太積極,寧願花更多精力應對米荒,去解決柴米油鹽問題;新加坡中華總商會1928年設宴接待國民黨人,其時中國政治派系鬥爭未息,總商會沒把北洋政府五色旗換成青天白日旗,還因此令幾名國民黨人臨時「甩底」,這也見商會身處夾縫中的選擇,這些選擇都是拋開國家框架才看到的個人取捨。

「中國勢力變大之後,華僑還有沒有自主性?這是一個很值得問的問題,清朝、民國時期、國民黨在戰後,國家本身不是一個太大的力量,特別跟所謂僑居地的政府比起來,國家力量受到很多僑居地政府的限制,那時候自主性當然很容易談,但當中國的力量變大,華商還有沒有自主的空間?是不是認同自己是華僑,就一定是認同中國?當我認同我是華人的時候,要怎麼樣去保存我個人的自主性,而不是照本宣科國家期待的那一套?這個期待在國家動員力量沒有很大的時候,對海外人來說是一個考慮,但當國家力量比較大的時候,就會有制約性。」

四、給港人的備忘錄:記住曾有選擇和空間

郭慧英是台灣人,高中時戒嚴令剛解除,「那時我們做校刊,因為剛解嚴,學校的審稿制度還沒有很清楚,我寫了陳映真的鄉土文學,他是政治犯,結果最後沒有印出來」。當時認識了很多好朋友,「我寫這本書最大動機是跟以前的朋友交代一下我在想什麼」。對身分的思考,一直沒有離開她,到美國讀博士、教學、生活,如何面對華人身分是不能避免的問題,「重點是討論我們這個(身分)認同,有沒有可能超過國家之外,去認同自己?」她記得小時候仍過着戒嚴日子,發生美麗島事件以後,「有一天我看升旗,心裏面就想這個旗子不知會升多久,但老師教的思想如邦有道則仕、無道則退,或者念美麗的唐詩宋詞,就算旗子換了,仍是我自己的文化,是我自己的一部分」。

何謂僑?

她提及王賡武教授對「僑」的考究,僑意指旅居、寄居,其使用可追溯至春秋戰國時,「華僑」則「大抵濫觴於清末」,她說:「僑這個字是在同一個文化裏,離開的人就是僑,所以我想僑的概念就是你離開了,但是你的心沒有離開,還是有一個價值在。」

近日港人多爭論移民去留問題,去或留是選擇,去了以後,還是否記得自己的身分也是選擇,「如果忘記了就忘記,但如果願意記得,希望更多人記得,就多做一點事情,最重要是用什麼方法擴大你相信的價值的影響力」,但不必指摘其他人如何選,「我希望用比較寬容的角度來看歷史上所有人,也不要去說誰有沒有磊落做人」,百年前海外華人面對的世界,哪是以今天目光可以評斷?只是當我們拋開國家的論述,理解每個人面對的時代、社會背景,他的限制、牽絆、信念,「從不同的角度充分理解,不是去評價他們,而是知道他的動機,在什麼狀况下做什麼選擇,這才是對生命、對歷史、對個人最大的尊重」。

海外華人,她說看的是「海外」,活得如水流動,「重點是你在乎什麼價值,例如語言、音樂,這些東西都會流傳下來,要有說故事的勇氣跟記憶過去的能力」,她親自把書努力翻譯成中文,也是給將來的香港人留個備忘錄,「記得這個地方曾經有這麼多選擇和空間。被欺負到失去自己的善良之前,要記得這樣的過去,而不是只有被欺負的記憶,當有一天我們又可以出來定義自己的時候,這是一個參考的點」。