【明報專訊】黑夜訪問剛開始,大家都說收工到來,拿着酒杯的陳焯煇醉了。滿眼迷濛的他說不清醒只因為今天的assignment太早,桌上放着新印起的《虎豹瑪莉》,封面是充滿水氣的鏡前一個吹氣公仔,是他的攝影作品。這晚聚在一起的人多是拍攝新聞的「行家」,他們半年前開始籌備這本小誌(zine)或受邀創作,各自交出作品,牽頭的Paul Yeung(楊德銘)簡單一句:「大家在攝影記者以外,用影像講自己想講嘅嘢,其實就係咁。」第一期終於出爐,主題是「失禁」。忍不住要宣泄的到底是什麼?自2019年夏天積壓的無力感?對時代的回應?有人耍手擰頭、有人咿咿吟吟、有人覺得都係,當攝影的人回歸自我,其實是一個個人,同一個題目各有演繹,同一個問題也有不同答案。

「娃友」的世界

陳焯煇說這是他拍性愛公仔的第二部曲。第一部曲在網媒發表,他到內地拍中山造公仔廠、廣州性文化節、貴州「娃友」阿叔,「但我覺得唔夠喉,沒法深入娃娃社群去影,我混入微信圈,但發現娃友永遠不會剖白內心,更不會畀你影。就我接觸,他們都是普通正常人,不是很多人想像中『變態』,好似我訪問的阿叔只是當Barbie咁玩」。他用5000多元買了一個「Mary」,也將自己放入照片中。「第二輯把心一橫,不用那麼紀實的方式,甚至自己去演繹。」Photoshop虛構、親身參與,新聞照片容不下的,這輯照片都有,他在媒體發表照片,需要加上一些社會意義,例如中國男性人口與這門生意的關係,但與這輯作品有關的,他會說呼應着自己的孤獨個性,也說最初因為中學時同學講笑「阿煇有條女叫Mary」,才認識這個娃娃,「大個之後,我常想影好呢嚿嘢,就係咁」。

參與辦zine,「你唔介意我粗俗啲講,打飛機佔50%,在工作以外想做些不同的事佔30%,有20%是我想做啲野,不是什麼偉大的事。我發覺在攝影記者圈子也好,這個時代也好,很多怨言、很多無力感,嘗試做些事,個人唔會咁『怨』,即使那一步是bullshit,都叫行出一步,令個人冇咁頹。我們做這些,多少是玩的心態,沒想太多意義,因為我們工作上已做很多嘗試產生意義的東西。」

撕紙「白毛女」

若與阿輝的作品對照,林亦和Kayla合作完成的《兩面紅》顯得「公共」得多,Kayla是前記者,負責擔任美術指導,林則是獨立攝影工作者,也會為路透社等國際媒體供新聞相。穿芭蕾舞鞋的舞者緊握拳頭,以僵硬的笑容直視前方,Kayla:「《白毛女》是文革時的樣板戲,所有非官方認可的藝術不可以出街,香港的情况就似這樣。」撕碎的白紙任意想像,可以是文宣,可以是法律。林亦說約在去年11月受邀為《虎豹瑪莉》創作,「香港那段時間都幾低氣壓,聽到題目是失禁,我們想起失憶、禁忌」。二人也給予舞者發揮空間,「模特兒本身是跳了10年舞的人,既跳芭蕾舞也跳現代舞,底子很強,我們想照片是有力的,會播着歌讓她自己去展現,她有她的表達,不是一個擺甫士的花瓶」。

時事很遠 創作很近

照片像預言,強烈地回應着現在,林亦的說法很特別,她將拍攝貼身時事形容為「很遠」,抽象創作卻「很近」。「這些相不會在新聞看到,新聞都是一板一眼告訴你,今日拉了幾多人,我覺得都是很遠的事;作品很近,因為這才是我對事情的感覺。那種焦慮是我做新聞時表達不到,對西九法院47人的案件,我也很焦慮很不開心,但那刻都要隱藏自己去拍現場,事後沉澱起碼要用一個禮拜,好好彩有這個空間拍出我們的感覺。」怕不怕被點名?「咁都點名?我們已經好向黨致敬﹗」

街上的證件照

「有次在工廠區一條街上,突然見到地下有張證件相,便拾起了,其實都驚驚哋,又唔知佢死咗未,又唔知做咩事,但都執咗先。」Paul 10多年間偶遇證件相7、8次,「一張證件相,在街上留了個形象,你不覺得這件事很特別嗎?」他理解失禁,是巧合、控制不到的情况,也像攝影。Found photography把得到的舊照片再處理,他把人頭弄去,或剪剩兩條邊,拋散、拼合、燒掉,左試右試。

「我感覺已到不吐不快的時候,《星期日生活》都有條揮春叫『一人做啲』啦。我們都是做啲囉。」Paul想透過創作宣泄鬱悶,「我現在成日好似唔夠氣咁,鬱在心口很明顯。是否只與2019年有關,我不敢肯定,但多少都有」。那年6月,他在衝突現場拍攝,「我覺得自己好老,老了很多,在現場的體力、精神狀態、怕不怕死,夠不夠勇敢,都幾揭露自己的懦弱。6月底我身體已有毛病,生蛇。」創作能否成功宣泄?「未必完全得,像我在雜誌中寫的詩,似面對一道牆,還未穿透,那是一個過程,我需要做一些事所以做」,「一班人能在這時代做什麼也好,像莞荽黨、燒賣黨都是好事,於是我就想落手落腳做。」

在香港旅行

PW讀攝影出身,總對交上的創作舉棋不定,覺得還有更好。「我放假去影相做這些作品,由畢業開始做了兩年半新聞,過程都比較艱辛,平時沒什麼時間留給自己,就趁這個機會創作。」影得多新聞,他說覺得反而令攝影退步了,「平時知道界線在哪,影到怎樣就足夠,做自己作品永遠都好迷惘,覺得應該再影多兩次,看哪張比較好。一張記憶卡夠影兩三星期,像回到讀書時的狀態」。當作旅行,拍四處的山水,拍自己對香港的印象。

他的糾結在於創作本身,「現在香港年輕的人沒什麼想像力,不知是社會氣氛問題還是怎樣,由我大學三、四年級開始,已沒什麼新意念去做作品,問師弟妹亦然,現在已3月,他們的畢業習作仍在談idea」。他曾到圖書館去翻97前後出版的殿堂級攝影雜誌《女那禾多》,「當年好實驗性,現在回看真的好光輝」。

PW拍攝新聞,覺得只是與自己擦身而過,要為自己的創作套上「回應時代」四字,他往往質疑。但他亦言,這一代攝影作品累積下來,將來便會呈現出「這個時刻香港影相的人的精神」。

《虎豹瑪莉》創刊號 未去到最盡

《虎豹瑪莉》起名緣於阿煇掏出一本《龍虎豹》,他們隨想「虎豹」與「瑪莉」拉雜成為雜誌名字,說是既low又佬,受邀投相的林亦和Kayla說自己今期加入似「at17去了Beyond演唱會做嘉賓」,被幾個搞手更正不是Beyond是F4。這本攝影雜誌預計約半年出一期,這一期還有向攝影評論人、精神科醫生邀稿,未來亦希望不只攝記參與,書的第一頁見一大串hashtag,Paul解釋#麻雀、#與XX不符,是曾出版的攝影雜誌,均創辦於2009年,Paul說:「那個時代攝影界是比較一片死水,沒什麼活力,所以有一班攝影記者搞了《與XX不符》」,這兩本雜誌他都有份創辦,「《麻雀》比較機緣巧合,因為兩位大師黃勤帶與趙嘉榮好friend,想搭一個平台連結幾代人,便找上再年輕一點的岑允逸,加上我作為四代人的組合」。當年他最年輕,現在則伙拍3個後生仔,「覺得呢個時候都可以出下,不同年代會逼到一些人結合出版,連結一起做些事的感覺很好」。

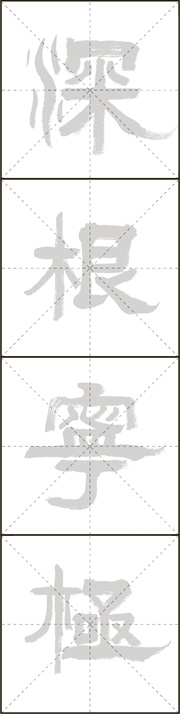

Paul覺得入面的作品還可以試得更盡,「講真唔係太實驗,但第一步好重要,雜誌會有第二期、第三期、第四期,還可以發展下去」。說時代意義,「現在可能覺得扯不上邊, 10 年後回看,可能有反映個時代」。Kayla認為「辦雜誌是一種集結的力量,搞zine就是對時代最好的回應」,阿煇倒想起攝記Vincent Yu的話:「我記得他叫我上北京影十八大,我問佢做乜影呀,我又冇證(入場),上去做咩?他說在這重要歷史關頭,影篤屎都係嘢。結果我真係上咗去,在北京街頭係咁影。」《虎豹瑪莉》名字與設計玩味重,這班攝影人視為一個實驗,不是偉大計劃,但見作品印成書的一刻都好感動,做到啲嘢、講到啲嘢,阿煇比喻像電影裏主角抓住了救命索,如果放手,從此便會迷失太空。