【明報專訊】在香港文學世界,寫寓言故事的人不多,但若以為寓言是小朋友過家家,就未免太小看這個文學體裁。時事評論員劉銳紹洋洋灑灑寫了五十四篇小故事,用動物的獸性比喻政局的險惡,他念念不忘的當然是他對當下時勢、對香港政治的觀察。在中國古典文學傳統,歷來都有政治家、哲學家用寓言寫哲理,中大中文系陳煒舜教授分析寓言體裁,恰好能回應劉銳紹用文學和文藝回應時代的渴望,引伸對創作故事、說道理的思考。

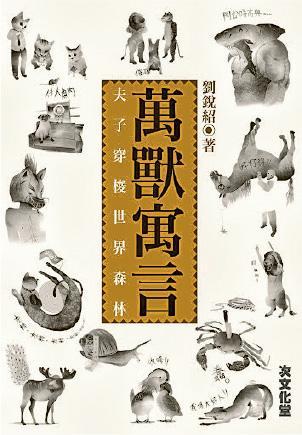

今年三月,劉銳紹推出新書《萬獸寓言》,用動物講故事,總共有五十四篇,每篇只有一千字左右。書的小標題是「夫子穿梭世界森林」,封面還有很多可愛的動物插畫:大叫「殺無赦」的獅子、倒立的「傻瓜」棕熊、殼上黏着「我真係好鍾意屋企」標貼的蝸牛。他們都是故事的主角。

有些故事是昔日寓言的延續,例如出自《戰國策.楚策一》的成語「狐假虎威」,在劉銳紹筆下續寫成「虎借狐奸」和「虎吃奸狐」的故事。原來典故是狐狸借老虎的威猛嚇唬其他動物,在新故事下老虎也借狐狸以奸計到處吃小動物的行為,維持在小動物心中威武的形象,是為「虎借狐奸」;而「虎吃奸狐」就指狐狸覺得不能再欺騙老虎了,唯有服務老虎,老虎在狐狸再無利用價值時把他吃掉。劉銳紹寫新故事旨在對應香港時局,他如何開始寫作,在寫寓言期間又面對什麼困難?

時局與故事

這位「經歷了一國兩制的誕生與衰落」的傳媒工作者,在談書前,先談到香港時局是他工作歷年最差。同時在書本的序言,他刻意提到自己人生經歷了四場社會運動。一九六七年的左派暴動,他是幫左派偷運書的「小鬼隊」;一九八九年,他以記者身分採訪六四事件,子彈在頭上飛過;二○一四年在雨傘運動,他叫學生要知所進退;二○一九年的反修例運動,他應一些社工要求,會幫忙「執仔」,與年輕人分享經驗。

他明言,時局是他寫寓言的原因:「跟進香港情况,我有很大觸動,有很多事情要講,但又要講得有技巧。我說過,我們搞新聞、搞評論有一個局限,我們只能夠接觸到關心新聞、關心時事的人,普羅大眾是接觸不到的,他們覺得政治好枯燥。所以我覺得我用這種方法,老幼咸宜,男女老幼都適合閱讀,容易透過我書中的動物世界理解現實的世界。」此書的目標是要做公眾教育。

劉銳紹將書分為三個部分,分別是「想死想衰就學的黑色寓言」、「不想死就學的紅色寓言」、「想死或不想死也要學的灰色寓言」,於他而言三個部分的讀者對象各有不同,「黑色寓言」諷刺時弊,希望揭露腐朽的人性、爾虞我詐的現實。他舉例說故事中有些動物的忠誠是基於良好願望的,但卻被濫用。在「啄木毁家」的故事,年輕時十分勤力的啄木鳥,長大後為了表現自己,自薦為更大的樹林除害蟲,老去後更是剛愎自用,不分昆蟲照舊吃掉,最後因為有益泥土的蚯蚓都被除掉,樹木生長不良且倒下,啄木鳥的家園毁於一旦。這個故事的比喻,不少人或會覺得呼之欲出,而劉銳紹筆下的「黑色寓言」,有很多類似情節,預示了政治爭論,讀者會看得過癮。

給年輕人的「紅色寓言」

三個部分中,「紅色寓言」是他認為最難,但也是最落力寫的章節,他希望寫給年輕人:「我都後生過,今時今日年輕人那種無力感,對香港對事物的疏離感,好多都是官方造成的,但他們礙於經驗,無法走出這個深谷。」他的觀察和思考,也來自他的「執仔」經歷,親睹年輕人的絕望與衝動,故事也對應寫成,希望煥發年輕人在政治上的正義感,同時也告訴他們不可單憑一腔熱血。

「紅色寓言」部分的哲理包括策略為上、生存就是勝利等道理,直接與年輕人分享,大概會被認為說教,劉銳紹費煞思量用寓言講道理,寫作前讀過動物屬性的書籍,也請教了獸醫和動物專家,當中兩篇文「蚯蚓精神」及「羚羊智慧」,就分別借用蚯蚓以幹細胞能力斷後重生,及羚羊聽覺和嗅覺異常敏銳的特點,講人如何用靈活性用策略智慧應對逆境。像羚羊能夠留意獅子動靜,奔跑速度又快,科學統計上獅子捕捉羚羊只有五分之一機會成功。他用「折理」形容此部分故事,即是在社會壓迫中,人看似脆弱得「啪」一聲就折斷了,但也可以「折而後生」的哲理。

劉銳紹想對年輕人說的話很多,他覺得寫這部分寓言的技巧很重要,因為他覺得年輕人是缺乏經驗,才未明白掙扎求存的「折理」,所以要用故事手法講出來。筆者訪問時直言「紅色寓言」的部分不免有斧鑿痕迹,故事給人生硬之感,他也承認不足:「我平日主要接受硬新聞(hard news)的訓練,我寫事情以『實』行先,在虛擬化的過程上,我過去的作品也是做得不夠的。」所謂做得不夠的地方,是他認為自己要改進創作虛擬故事,抽出事實,再以其他方式昇華的能力。此點在創作寓言方面是特別重要的。

寓言與文藝的力量

至於最後一部分,也就是「灰色寓言」,主要想講人類如何選擇。他始終覺得主流人性是善良的,不過是很多人濫用他人的善良。「我希望在這部分做一個人生哲理的探索,人有獸性,獸也有人性,我們觀察社會的動態,是要避免人出現『動物態』。」前面「虎借狐奸」和「虎吃奸狐」的故事也來自這一部分。

劉銳紹說自己在寫此書過程,沒有刻意參考知名的寓言故事,但問到為何人性就是善良,獸性代表憎惡,他引用戰國時期,孟子和荀子的性善論及性惡論。他借昔日中文老師教授中國古典文學的諄諄教誨,結合自己的人生經驗,去思考人性問題。劉銳紹刻意為每篇寓言起一個四字標題,他希望將來這些標題,是可以成為成語的,就像戰國時期的「狐假虎威」,在今日仍然適用一樣。說到自己近年多着意向文化藝術及教育方面發展,他在訪問中三番四次說:「我係黐線㗎。」近年他寫過長篇小說,用愛情故事寫六四,又試過填詞、譜曲、編劇,他說:「人生經歷可以轉化,接觸更廣泛的人,文學和文藝就是比新聞更強的媒介——你對世界的寄寓,可以用文學和文藝表達出來。」這就是劉銳紹的「寓言」。

寓言是什麼

「寓言」一詞,在中國文學中,最早見於《莊子.寓言篇》「寓言十九, 重言十七, 卮言日出, 和以天倪」。莊子的著作中有很多都是寓言,寓言的好處是「藉外論之」,不由自己直接說出道理,而是借他人的話語和故事論述自己的道理。戰國時期是其中一個寓言故事最興盛的年代,在《孟子》、《韓非子》、《荀子》等,都會讀到很多講哲學道理的寓言。寓言是一個古老的體裁,英文名是fable,在西方世界亦由來已久,大家最耳熟能詳的《伊索寓言》(Aesop's Fables)源自古希臘時期,當中大多角色都是擬人化的動物,也因此西方世界曾以「動物故事」定義寓言。

訪問研究先秦神話和中國古典文學的香港中文大學中國語言及文學系副教授陳煒舜,他談寓言先提到「寓」字,是「寄寓」、「寄託」的意思,所以通過一個故事去說道理,就是寓言;而同一個故事,在不同學派或不同時代的人解讀下會有不同理解,此點跟寓言的含蓄以及多重涵義有關。中西方的寓言也是相似的,都是比較短,故事情節簡單易於理解,無論是《伊索寓言》抑或耶穌在新約聖經的佈道故事(parable),同樣是非常精簡的。

陳煒舜也解釋為何動物常常是寓言的主角。動物對孩子和大人都有吸引力,年幼的孩子大多喜歡動物,加上人本身由動物進化而成,所以在潛意識,人特別是孩子,是會親近且對動物有興趣的,又有說其實孩子就是人性獸性兼具的時期;同時以動物寫寓言,也是人有意包容動物的表現,所以寓言中的動物總是以擬人的方式呈現,動物的行為又可以帶有人性。在中國的寓言中,《莊子》的學說就有以動物為主角的故事,例如《逍遙遊》中的大鵬鳥,還有蜩與學鳩。

人性和獸性

劉銳紹寫《萬獸寓言》,常提到自己思考人禽之別,人有獸性,而獸有人性,人世是現實的森林,而人發揮獸性破壞力比野獸驚人得多。陳煒舜分享人閱讀寓言時的心理機制,寓言此一體裁本來就是人性和獸性之間的爭持,理論上故事中最後是由人性勝出的,而就算故事結局是由獸性勝出,故事的教訓也是來自人性的判斷。在這一點上,是讀者參與在故事當中,為故事的人性和獸性的比併下判斷,最後人都會希望人性勝出。

用動物寫寓言也強調人應比動物有人性。陳煒舜曾經有指導的學生做《聊齋誌異》中動物俠的研究,談故事中人性化的動物俠如何比人更有俠義精神;他再舉例子,日本也有「忠犬八公」的故事,都是講動物的善行。一般認為人類不用四腳行走,雙手得以解放並創造和累積精神文明,但在寓言的故事中,他們的助人精神是不比動物的,反過來鼓勵人要堅持善良的人性。

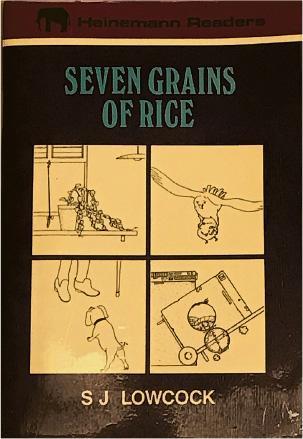

寓言在古今中外也常用以描寫政治。他想起以前就讀拔萃男書院時,有一位非常敬重的校長郭慎墀(S. J. Lowcock),他在一九八○年代香港經歷中英談判期間,出版故事集《七粟集》(Seven Grains of Rice),當中收錄了七篇寓言,部分被認為是影射了當時香港的政治環境。陳煒舜特意挑選了「『夾心』小狗」(The In-between Puppy)故事跟筆者分享:一個老孀婦因寂寞而在寵物店買下了小狗,小狗慢慢長大,遇上追求自由獨立的野狗群,離開安穩的家,跟野狗流浪,要翻垃圾崗找食物,跟同伴搶食物,顛沛流離,幸好遇到另一老人收留牠,重拾飽暖的生活。但牠和老人在街上散步時遇見對牠念念不忘的老孀婦,小狗在兩個老人間應如何抉擇?這個故事在讀者看來,就對應了香港的前途問題。

這本寓言,陳煒舜說某些拔萃女書院的同學讀着就哭了,寓言故事可以在理性之外,帶來感性的觸動和反思。說到反思,陳煒舜說寓言的一個作用是,「言之者無罪,聞之者足以戒」,即使中國歷史以來存在大量的暴君,能施行嚴苛文字獄的極權不多,他再舉例子,元末明初的文學家劉伯溫,他以「賣柑者言」勤諫朱元璋「金玉其外,敗絮其中」,就出自《誠意伯文集》。寓言的特別處,在於能夠在嚴苛的環境生存,並一直流傳下去。

寓言的文學性

對於劉銳紹而言,他以文藝書寫政治,身處同代的讀者會容易以當代政治事件代入閱讀,或許就不覺得寓言有什麼特別;陳煒舜分享其實寓言在中國文學傳統一直佔有重要地位,在《四庫全書》之中,屬於「子部」而不是「集部」,是諸子百家及釋道宗教說明哲理與政治的體裁。寓言用有趣的故事吸引讀者,但道理才是其核心,而不同時代看同一個故事,都可以學習其中哲思,讀到不同層次,就是其精妙之處。而延伸到創作部分,陳煒舜說寫寓言的最大難處正是如何用故事使道理鮮明活潑,又不帶說教之感。這也許是劉銳紹自覺不足之處。

在最後,陳煒舜指出寓言三個文學性:第一,寓言要美。這個美是「典範美」,無論忠角和奸角都有一種美,他舉例說金庸小說《射鵰英雄傳》的黃蓉雖美,但大反派歐陽鋒也有一代宗師之美,文學的美是重要的。第二,形象性。道理是抽象的,但歷史和故事是具象的,寓言比道理具象,可以講道理而道理不會太過空泛。第三,含蓄性。讓故事有弦外之音,或有多重含義,只點破故事道理的一部分,讀者可以用想像力參與其中。

劉銳紹的《萬獸寓言》是少有的香港寓言故事集,讀他的書,筆者反思如果要說時局,也許這是寫寓言的時候,但陳煒舜提醒寓言不是時事評論,也正是寫寓言這體裁的技藝所在,寫寓言者既要對時局有精辟的見解,也要能對動物或日常生活有自己的觀寫和想像,然後微言大義——畢竟寓言故事是我們孩提時期的讀物,我們在成長中如動物般反芻故事,才能明白當中道理。