【明報專訊】坐上亡命小巴時你可有想過自己與死亡的距離?香港很安全,沒有地震海嘯,但生命中的不測又何止於天災?除了天災,還有人禍、世界的變故;人在其中可悲可憎可愛一一表露無遺。年輕作家李日康以「追住粒塵來寫」的程度用力刻劃生命中的不測,及人在不測過後生活中的恐懼與焦慮。這是一本酷似小說的散文集,散文背景由香港到京都、北京、台灣等地皆有,如果想閱讀有別閒情記趣的散文,可藉《流雲抄》找到人在時代中脆弱與敏感內心的共鳴。

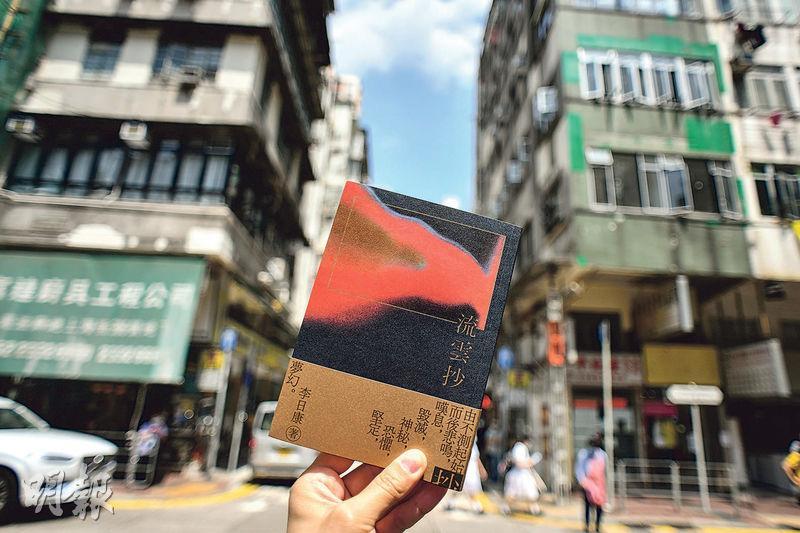

李日康新書《流雲抄》,關於不測。黑色帶一抹火紅的封面,書腰紙上寫了這句話:「由不測起始,而後悲鳴,嘆息,毁滅,神秘,恐懼,堅定,夢幻。」這是一本散文集,寫了作者在京都留學,在北京、台灣等地行旅的時日,作者在每個地方都經歷了不同的生命不測。

流水型散文與肌肉型散文

此書是三十出頭的年輕作家李日康的第一部作品。他是香港浸會大學中國語言文學系哲學博士,現時是本地文學雜誌《字花》的編輯,也是浸會大學的人文及創作系講師,也得過大學文學獎和兩岸三地短小說大賽的獎項。他擅寫小說,很多人以為他的出道作會是小說,最後竟然是有關災難的散文結集。全書收錄他二十篇近作,與寫閒情逸致的散文相比,他的文字刻劃日常經驗逐點崩壞的角落,每個不測的瞬間在他的文字中都有更深厚和更遠長的維度。

散文常給人行雲流水、閒情記趣的印象,但李日康在本書最後一章〈跋:混淆序列的筆記〉提出了「流水型散文」和「肌肉型散文」,李日康笑說這只是和朋友打趣時的說法。記者請他再講其中分別,他說兩者都沒有貶意,是兩種寫作取態,流水型散文是指華語讀者熟知的行雲流水散文,多講家常便飯,但他寫作時反問自己:「對於我個人而言,這種好像『飲啖茶、食個包,講件事畀你聽』的狀態,在當下二○一九、二○二○,或者屬於我們這代人,我們這個年齡層的人,究竟還是不是用這樣的模式去寫散文?」

他續說,寫肌肉型散文固然有美學上的考慮,但連結日常生活經驗,他確實做不到「飲啖茶、食個包」,而肌肉型散文特別之處就在其質感:「很着重寫作者個人,對於件事有什麼獨特的看法……有些朋友說我用的意象很密,比喻方式在其他地方沒有看過,原因就是這樣,我覺得是我經驗這世界獨一無二的體會,所以不會太多因襲前人的意象或寫法,而是傾向自己想寫的質感,甚至是一種mental image,心象的反映。」這種散文,就是對社會環境、對世界很敏感而寫成。

無安全感造就的寫作習慣

除此之外,「肌肉型」這個形容也指涉他一些寫作習慣,例如喜歡不停修訂和修改文章,一篇文章可以寫到第十個版本。他寫文章時也習慣貼近事件現場,要把事情寫得最仔細最準確,他用比喻形容:「像用Photoshop(影像處理軟體),把銳化或對比推到最高。」還有另一個比喻,他用力書寫的程度,是「追住粒塵去寫」的程度。在〈跋〉的那一章,他提到自己是「非常重視鍛煉的寫作者」,他說自己個人也是經常處於緊張、焦慮的狀態,而且要求自己長期處於高水平、穩定的狀態,問他為什麼,他說:「因為對個世界無安全感。」

難怪他的第一本書,是關於不測。在〈亡命旅程〉他寫了搭亡命小巴時與其他車極為貼近快要相撞,最後又無事發生的瞬間,他是這樣寫的:「迴旋處前一架中型密斗挨近,沒收油。它挨近,撼向你的方向,車頭反光,倒後鏡勾拳一樣扭打過來。它急煞掣。本來將會刺入你我瞳孔的影像才馬上從視線脫落。」書中有很多這樣的場景,嘗試把一個災難的描寫,寫到極致。

除了亡命小巴外,〈無題〉是從汀九的酒店遠眺,想起雙層巴士從屯門公路失控墜坡事件;〈小小〉寫他在京都修學進修時會去看因豪雨而氾濫的鴨川。李日康說自己隨時準備世界會發生變故,並說比起disaster,他認為calamity一字更適合《流雲抄》,因此字更重,更貼近「不測」,他說是「有一種宿命感籠罩住的」,有些傷害不會過去,你甚至不會知道傷害是否仍存在,「就像催淚彈的化學物質還黏在牆壁上」,無論是示威者或平民百姓都會受害,就是整個時代的問題。

散文的空間感與歷史感

李日康相約記者到油麻地拍照,也提起油麻地的歷史。他說自己的母系家族是水上人,在油麻地「上水」,開始在陸上居住的生活,他以前經常來油麻地探望親戚,後來父親在得如酒樓工作。〈徒行〉就寫得如酒樓發生的故事,這個歷史悠久的酒樓在二○一二年結業了,李日康在文中就加入他由小時候觀察,到長大時見證的油麻地區的改變,這裏寫的不是不測,而是變故。

要寫好變故,就要了解歷史。李日康說:「如果你有歷史感,就會知道你去到那個地方以前發生的事。」他在散文中,寫一個地方時總愛加入歷史事件,其中一篇文章〈一清二楚〉,寫他在北京二環,附近高樓林立,又有點沙塵,他如此寫道:「首都中心的商廈何其宏偉壯觀,全都像巨型的熔岩大方塊,所有人稀鬆,瘦小,平平和和走路,臉上像蒙了一層紗,車直開着,沒有拐過彎,原來我已走在長安街。」他說如果是知音的讀者,讀到最後就會明白為什麼高樓帶有壓迫感,而人又面目模糊。

在李日康筆下,空間的書寫也稍別於其他作品。他書寫的空間是流動的,〈亡命旅程〉一文,除了書寫不測,也書寫了變故,小巴由旺角駛往荃灣,經過山東街、渡船街,上到西九龍走廊,回去荃灣之前,會經過三十年前清拆的葵興邨,新區也在這二十年間拆卸,風景不再一樣,但客人叫有落的方式依然跟舊日一樣,把光輝圍喚作新區大樓梯。此文空間與歷史相互勾連,小巴作為載體引領文字穿越兩個維度。

由唐山大地震讀到金閣寺

問到李日康有沒有讀其他寫災難的書,他立刻說起中學時代念錢鋼的《唐山大地震》,但他認為此書是很悶和不真實的,像政治宣傳,很片面地書寫人性。他然後提起自己書中散文〈空之聲〉,是他在京都訪學進修時,因地震後家中木樓梯咿咿作響,由此談到附近的社區問題,地震的傷者,古怪的路人;另文〈北方圖書館〉就寫了社區的殘障者,其中一個片段是電梯中的人如何用眼神或一種氛圍,把殘障者區隔出去,他認為這些才是人性。

在寫作上,他說自己有特意學習日本作家川端康成,喜歡他新感覺派時期的創作。有別於《雪國》、《古都》等獲諾貝爾文學獎的作品,李日康很喜歡他的長篇小說《山之音》,講一個老人的晚年生活。「山之音」是老人某個晚上半夜驚醒,他聽到山發出低沉的聲音,是壓抑的共鳴音,而這個聲音成為老人的陰影,在他面對家庭內部張力、二戰日本壓迫環境時如影隨形。他全書最喜歡的作品〈空之聲〉,就參考了《山之音》,而他認為自己對社會環境的敏銳反應,也從川端康成的文字中學來。他也喜歡跟川端康成亦師亦友的三島由紀夫,特別難忘其著名小說《金閣寺》第一章,寫一名小朋友在村裏見到戰爭的逃兵及一同私奔的情人,最後都被打死,也是反映日本二戰後的社會氣氛。

說到人性,李日康還特意提起另一作家,是白俄羅斯的記者斯維拉娜.亞歷塞維奇(Svetlana Alexievich),她是二○一五年諾貝爾文學獎得主,著有《我還是想你,媽媽:101個失去童年的孩子》,主題是戰爭。她的作品更貼近報道文學,而對於書寫的環境和對象,她是長年累月沉浸其中,才能夠寫出作品——李日康最欣賞的是她能為角色人物建立主體性,她寫完一個故事後,會寫這個人物現時的生活如何,在做什麼工作,李日康說是能感受到她很真誠的,希望把主體性賦予經歷事情的人,值得學習,也體現在他書中某些散文的創作手法。

書寫演習災難

亞洲地區近年不是沒有寫災難的作品,但大多是四散的短篇,題材包括台灣的高雄氣爆事件,以及韓國的世越號沉沒事故,倒是文藝評論雜誌Sample,有一期的主題是「災難應變手冊」,而李日康亦有參與其中。《流雲抄》的其中一文〈平安神宮前寫生〉,就曾刊登在該期Sample中「創作專題:災難演習」的部分。

Sample主編葉梓誦在該期雜誌中提到不少災難書寫理論,例如法國作家布朗修(Maurice Blanchot)的《災難之書寫》。他在訪問分享,布朗修認為災難的「時態」是很特別的,災難的存在是來自對災難的恐懼,以及後來對於災難事件的追認,災難發生的當下反而是不存在於現實之中。延伸此說法,我們可以留意到其實災難會為受災的人帶來精神創傷,導致他們無法完整地書寫事件,例如集中營和大屠殺的生還者,在寫他們經歷時總會言不及義,或用迂迴曲折的手法去寫災難的發生,所以在文學理論中,災難書寫的原型,就是這樣一個進退失據的狀態。

葉梓誦認為李日康的《流雲抄》更傾向是寫偶發性的意外(incident),或者不測,是一個觀察者或寫作者,在最低限度可以書寫的事件;而對於更大型的災難,李日康也有嘗試透過一張張snapshot去呈現那個其實無法呈現的災難中心。〈平安神宮前寫生〉一文,文章由李日康對時代祭的好奇開始,寫到時代祭喚起京都人對明治維新的歷史記憶。李日康就用上較實驗性的多聲部創作手法寫散文,此手法其實常見於小說創作,李日康用很多聲音書寫事件,並希望這些角色的聲音會成為文章主角,由李日康這位寫生者開始,到出現一群國中生,拿着拐杖的女孩,朋友よしこ等,觸及京都人對時代祭的恐怖記憶後,再回頭講李日康這位寫生者對時代祭認知的落差及窘態。葉梓誦認為此散文寫作手法在香港比較少見,有種很實在的距離感,類近攝影,用多張封存的照片重溫和呈現舊事件,是相當有創意的寫法。

重新編排結集散文

在書本文章編排上,李日康也說自己思考良久,以香港和外地為背景的散文梅花間竹,輪番上場,而書的開頭和結尾也別有用心。第一篇文章〈消失〉,背景是香港,主角是李日康自己,主題是名字,說他的母親總是要抹去他的名字,文章就關於一個孩子「如何用消失的狀態開始人生」。下一篇〈奈良電幻〉,是李日康在日本訪學進修的開始。

之後的散文可以用〈空之聲〉一文作為區隔,李日康說在此篇章前的文章,其中人與不測的距離相對較遠,〈雪白如嬰〉是一條小狗的生死;〈鐵的國〉描摹健身室環境,將其借喻為「器械森林」等。而〈空之聲〉之後迎來李日康所說的招牌作〈亡命旅程〉,文字跟死亡的剎那逼近,還有他很喜歡的文章〈小小〉,他在日本經歷完豪雨災害之後,又迎來熱浪,於是他寫了這樣一句:「我們被災害毁掉,而災害又被下一個的災害打敗,如果從卑微的立場而言,暴雨泥流和人的面目相差無幾,統統失敗渺茫。」這裏由書寫災難,慢慢變成人類的渺茫。在《流雲抄》的結尾,就先以寫二○一九年香港社會運動的〈後來你我消失在街頭巷尾〉為香港部分收結,下一篇〈漂流的法則〉就回到訪學進修的時間點,講述李日康從京都返回香港,兩篇散文都以離別入題,最後加上〈跋:混淆序列的筆記〉,全書終結。

李日康說他很關注和着迷於人掙扎的身影,而災難來到之時,就是人的掙扎體現之時。李日康贈語讀者:「我會想,世界很差,是有很多災難,但如果你『頹』下去,你放棄,假設十年二十年後世界變好了,你擰轉頭一看,發覺這十年二十年你就在這個漩渦之中,原來你什麼也沒有,我覺得這個感覺更恐怖。」所以李日康總是要求自己維持在高水平的寫作狀態,要掙扎,也是少數喜歡健身的作家,因為他相信這些努力是不會白費的。