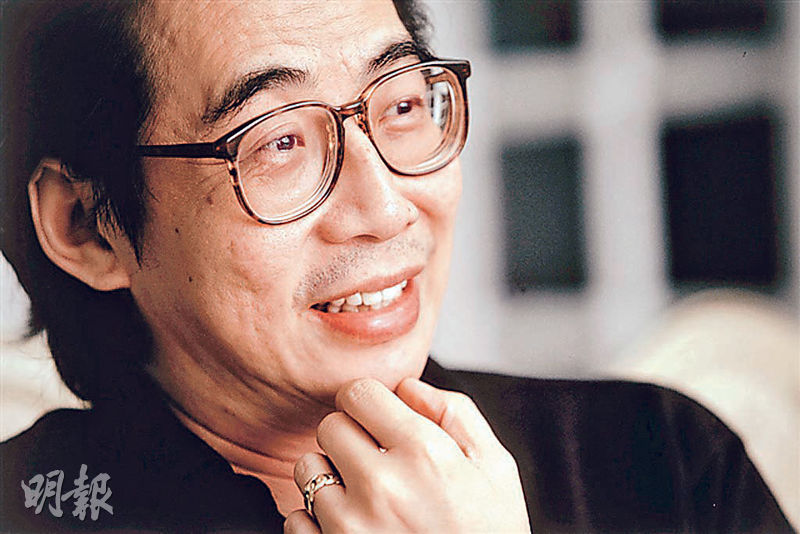

【明報專訊】「結束一黨專政」這句口號在每年六四的燭光晚會上,都伴隨沉重的鼓聲響徹維園。國安法下,今年能否喊得鏗鏘仍是疑問。一如既往,支聯會入紙申請舉行維園六四燭光晚會。康文署迅即以疫情為由暫停處理申請。「不處理但沒說唔得,睇埋警方點回應先啦,未拒絕嘛。」鄒幸彤自二○一○年加入支聯會,現為副主席。「我的分工其實不是對外,支記的實務是支援中國民運組織,大部分不會在公開場面看見,我一直是負責那邊的工作比較多。現在有少少迫於無奈,香港這邊沒人可以企出來講。」

去年底,在第三十二屆周年大會上,坐在續任主席李卓人身旁的是兩名副主席:右邊是後來因「818流水式集會案」被判刑十二個月、緩刑兩年的何俊仁,左邊鄒幸彤。鄒幸彤自二○一○年半途放棄攻讀劍橋博士返港後,一心想做跟中國人權相關的事,不知怎入行,便首先在支聯會做打雜,除了搬搬抬抬,擺街站黏信封等雜務,還有在每年一度六四晚會上幫忙打點。

小學參加晚會 視六四為啟蒙

傘運過後,學聯正式退出支聯會,不少年輕一代懷疑自己對建設民主中國的義務。鄒幸彤先於那個時間點投身,認同每一代人有每一代關注的重點,她堅持平反六四也是個人選擇,「我不覺得責任是可由外界加諸人身上的事,這件事觸動到你,你想孭才會孭的」。她被觸動,繼而關注中國民運,正是始於小學被媽媽帶到六四晚會現場。那時年紀小小的她,對六四事件的認知僅是有些哥哥姐姐爭取好好的東西,就被政府殺死了,但已傷感到不得了,隔天在上學的車途上仍會因為昨晚聽過的歌哭起來。自認為成長於九十年代很「合理」的社會環境,不識民間疾苦,唯一接觸到很過分的事情,就是從每一年集會台下聽見得那些似是距離生活很遠的事,她視六四為一種對什麼叫社會不公的啟蒙。

弟弟恰巧生於一九八九年七月,媽媽給他取名學希,寓意「學運的希望」。從名字看來,父母給鄒幸彤寄予更簡單的期許——做個幸福的兒童,發光發亮。她生於中產家庭,就讀傳統女子名校,看見同學規行矩步的家教,覺得自己家裏教育相對開放,甩繩馬騮如她經常周圍走,學呢樣學嗰樣。中一迷上金庸的武俠小說,一年看完整套,因為《笑傲江湖》走去學古箏,媽媽由她,也從沒逼她考級。今天琴還在,她偶爾撥弄,說後來發現原來令狐沖和任盈盈彈的是古琴才對,瞇起眼大笑起來時,像個一臉無憂的孩子。

細心想想,她覺得自己對中華文化的認同很大程度來自武俠小說,那種秀麗山川和背後的歷史文化,也很自然關心這個文化下的人,她對中國人身分也因而從不抗拒,那時甚至對強調「香港人」的身分有保留,「那個年代強調自己是香港人,不是中國人,跟現在很不同。有少少自大,覺得高人一等,比落後的人有文化」。當她以會考5A的亮麗成績升讀英國劍橋大學,面對外國人,她自覺有責任為中華文化說個明白,「那種『醜陋的中國人』論調在外國更強,覺得中國嘢就是衰,要全面西方化,我覺得要去反駁,任何地方的文化在N千年前肯定有各種落後,但為什麼西方在N千年的東西去其糟粕就可以找出精華,我們就什麼都醜陋,都要拋棄?」滿腹疑惑,她決定從那些N千年的東西入手,一鼓作氣訂來《論語》、《孟子》等經典埋頭讀個究竟。

越洋留學的幾年,她無法親身到維園,換了場地依然熱心關注。那時遇上中國維權運動興起,面對不公義的事,中國民間組織落力改變,展現空前活力。艾曉明拍下一系列關於愛滋村、太石村的紀錄片,鄒幸彤在電腦屏幕上看得血脈沸騰,便盲舂舂自組學會搞放映,一腔熱血邀請流亡人士主持講座,請過重量級人物王丹和魏京生,她不曾預期竟會坐爆可容納幾百人大講堂,「發現華人學生圈有班人完全不理解八九發生什麼事,但原來有好奇心去知,你做這些小小的事能夠幫他們打開少少,不知這是不是叫做成就感?會好有動力去做」。她慨嘆那個年代共產黨對待學生團體的控制不像現在這般強,回想所做的,今天看來絕對是反動組織做的事,應會馬上被檢舉,包括組織UKCUTS(Chinese Uyghur & Tibetan Solidarity UK)——顧名思義,那是一個在英國關注華人、維吾爾族、藏族的聯合組織,溫家寶訪英,成員一起去示威,零八奧運時就趁機提出許多中國人權議題。

鄒幸彤正是從那時起零散地認識到散落各方的維權朋友,「比如一個維族的醫生,他的家鄉做核試,好多人病,他只不過想講出這件事,就搞到從此返唔到屋企。來到英國語言不通,變成揸巴士。聽到這些很真實的故事,走入那個圈子,覺得他們是你的朋友時,就會走唔返出來。覺得,唔,我一定要做落去,為咗我的朋友可以返到屋企」。

博士學位研究被中國政府打斷

一邊忙着搞活動,這名高材生一邊輕鬆完成地球物理學的本科學位,笑說因懶得多想,讀起來得心應手就繼續攻讀博士。地球物理學聽來偏門,她說選讀是因為鍾意行山,可以去旅行周圍玩。她的博士論文研究地震,鎖定喜馬拉雅山與青海高原的地質運動,卻成為她半途輟學的契機。本來她在探索民運和人權工作可以怎樣循事業方向發展,迷惘之際,她的博士研究卻突然被中國政府叫停,放在青海高原上的數據收集站因為碰上拉薩抗議運動被下令撤走,那時汶川大地震發生不久,鄒幸彤說起來依然會嬲,「發生了汶川,你個國家concern的就是要㩒住啲人。做科研其實是幫助社會理解發生了什麼事,怎樣做預防,但它不需要,只需要政權穩定。會有這些感受──你搞不定個政權,你做乜嘢科研都是嘥鬼氣!」毅然放棄名牌大學的博士學位,許多人都覺得爭少少好唔抵,那時鄒幸彤對前路雖未有確實想法,卻清楚那一刻應該轉身,「讀埋先至無意義,何苦多花兩年時間,不如早點去做我想做的事」。

加入大陸勞工 踏上法律路

說來乾脆,回港後卻不知從何入手,她只好先到支聯會打散工試試看,後來輾轉加入關注中國勞工運動的本地組織,「在英國搞了幾年中國campaign,其實我怯的,我覺得我沒有那裏的生活經驗,不知道在地的狀况是不是跟人權機構所講的一樣,要有底氣去做這些工作的話,就要去了解」。結果第一個月,她便如願被派到內地聽審,庭上聽到一嚿雲。組織規模小,職員間無仔細分工,什麼都一腳踢,處理大量中國勞工職業病支援,她說當年法律維權依然叫做行得通,因為最清楚工場環境和後續影響的人是工友本身,組織着力透過培養工友組織,將受害者拉在一起,幫助家屬連結成群體工作,成功開創不少成功案例,工友再自己寫草案,提法律意見呈交給相關政府部門。

就在那時,鄒幸彤意識到在這些案件上,法律雖然只是輔助,但她形容正如武俠小說中識得九陰真經會厲害很多,便跑去求學。她不認同中國是法治之地,跑去讀法律不是很傻嗎?她解釋自己並不是想要學技術層面的知識,反而想了解法律和公義之間的關係,「點解官員好像按照着法律規矩去做,結果出來竟是不公平呢?」說到當年覺得香港的法律是比較完善成熟的一套,她乾笑幾聲,說那時一心想學吓法律精神「應該係點」、判斷法律問題時應有着什麼原則和考慮。「法律再不完善都好,都不能不生活於那個法律制度之下。現實上你生活在這裏,那樣你如何在這樣不公平的法律制度之下,去盡量地爭取公義呢,你要搞得通個制度如何運作。」她沒料到當日的楷模今天變了樣,卻認為同理,「不因為你信任個系統,而是你要了解它的遊戲規則,才可以在這個系統下盡量捍衛你想捍衛的東西」。

在法庭外協助十二港人案家屬

很後來發生的十二港人案轟動全港,鄒幸彤認為也是有賴學懂法律才更知道如何拿揑。她指中國政府處理此事上「相對」守法,但不是自願跟法律,「你要逼佢行,而呢種逼不可以在法庭內完成的」。事件曝光後,她一直協助家屬跟進事件,刻意不以代表律師身分介入,「判斷這件事其實是需要講嘢,接了案就什麼都不能講。我可以貢獻的不是作為法律代表,而是處理中國政治案件的那些經驗,不是在法庭內的」。因為經驗,她知道官派律師不是法律上允許的做法,理應何時要出逮捕通知,拒絕保釋申請可以有什麼法律程序跟進,適時提出質疑與支援,「要理解相關規定才知哪些位置可以嘈佢,否則那邊話法律是這樣規定,你就駁不到」。

當下香港還未到最差

鄒幸彤成為大狀後以更靈活的自由人身分在中港兩邊跑,也不是沒擔心過安危,一早寫下給家人的信,交代朋友萬一她有不測才幫忙轉交。苦苦經營,她說所做的已不只為了公義,「已經是你的朋友,你的戰友,你的同行者,你點可以拋棄他們,不理他們呢?」她回憶過往很長一段時間,在支援民運工作上,她都覺得作為香港人太有優勢了(privileged),明明在追求同樣的理念,做類似的工作,國內的人面對的是隨時被酷刑消失,自己最差的狀况僅是被趕回香港,「在這樣的位置,有香港人身分的保護傘,會覺得更有責任要做多一點」。哪怕只是隔山打牛的聲援,她仍相信可透過關注逐漸建立對政權的壓力,有微小的作用。日前,她就冒雨參與前往中聯辦的遊行,聲援涉嫌煽動顛覆國家政權被捕的中國詩人王藏。王藏二○一四年因舉辦詩歌朗誦會聲援佔中而被關押,支聯會在六四晚會上派發明信片,據知許多人事後填寫寄到獄中,王藏出獄後公開致謝,指各方的關注使他在牢獄裏的待遇得到改善。「比如當媒體關注,有維權人士的爸爸終於可以聯絡到他,都是一件事,即使不能立刻把他們帶出監獄。」

「我覺得在內地的正面經驗是來自人,見到大家的能動性、活力,以及組織起來的能量。法律是個客觀存在的環境條件,我從來不相信環境條件,但你見到好多努力的人去改變個遊戲規則。」這些經驗,在她面對今天香港政治現實時,給了她勇氣,「中國的環境確實比香港差,比現在的香港都要差,但真的有班好傻更更的人一直堅持想推動一些改變。再差的環境,其實都仲有嘢做,有些事改變緊,當然,改變和對社會影響的幅度很小,現在全部好地下化,好個人,好個別,但不等於沒有」。

她強調,「香港真係唔係差成咁」,即使比去年比前年狀况倒退了很多,仍未至於支援政治犯或在社交平台上發一則帖文就會被消失、被酷刑對待或見不到律師。「國內面對國家安全法,再之前的反革命罪,幾十萬年,但抗爭一直都存在嘛,我們熟悉的朋友許志永、李翹楚、甄江華一大堆。你清楚這樣的條件下,睜開眼做應該要做的事,我覺得這些經驗,起碼給了我勇氣。」她認為要做的起碼是勇於守住自己應有的權利,「我們面對的正正是共產黨,它想達到的正是中國現在的狀態。如果我們不去反抗,不去盡所有努力守住我們的權利,就會是那種比現在更差的狀態,仲有得更差的。權利,你不行使時,就真係會無咗。所以為什麼行禮如儀咁緊要。失去一種習慣,一年兩年,就以後都沒有」。

不要輕易接受政權的定義

討論「結束一黨專政」有否違反國安法,鄒幸彤迅速在社交平台上發帖公開回應,揚言拒絕賦予政治打壓一層法律的正當性,有感將政治包裝在法律討論下的做法愈來愈風行。身為法律人,她覺得應擔起挑開政治動機的責任,起碼不要輕易接受政權對法律的定義,將所有事情歸落法律處理,只會淪為幫兇,「最起碼講番我們認為真實的法律是如何,我們應該擁有的權利,如被說成違背了某些原則,那就是政府對法律的解讀不對。比如指控四十七人犯法,是一個指控,沒有任何法律分析,不可以說是就是的,說叫『光時』犯法,也只是指控」。

政治審判的發生,她看見同行迅速調整身位的必要,即使知道處理此類案件不再能依賴古老的規矩便覺盡了本分,她心裏仍有好多疑問,未有答案,「政治審判不只涉及當事人利益,還在對社會控制恐嚇,是不是總之當事人最短刑期出來就是他最大利益呢?當事人的政治追求、立場和尊嚴,在這件事上有多重要呢?是不是應該由律師按法律標準評估呢?陳辭講到去邊,肯拗不肯拗什麼,很多細微的東西,律師應給他什麼建議?」她認為政治審判的案件中,律師必須放下身段,「因為整件事的核心其實不是法律問題,核心問題判斷對錯利弊不是律師的專長」,學習與當事人更多的溝通,同時事情也有更深遠的考慮,「當政權很明顯不尊重人權,要平衡的除了很硬的刑期,很多時候那種牽涉當事人對自己權利的讓步。犧牲個人的人權去換暫時的自由,發生了一次就會有第二第三次,會影響其他人會不會揀類似的路,這種權利以後可能就變成名存實亡。這種效果是不是也要考慮,做分析呢?這些分析其實是不是律師可以做到呢?」

鄒幸彤敢言,說不是沒想像過因國安法被捕,但沒想過要退下來,「要來的都要來的,如果縮,最後都是逃不過,咪殺得更快。除非你退出江湖,我又不想,咪應該咁做就咁做囉」。她認同某程度是沒彎轉,因為香港國安法的分水嶺很突然,「𠝹了一堆走唔甩的團體和人,所謂浮了上水面的,反正走唔甩的,咁咪繼續在那個公開的位置做到死為止」。