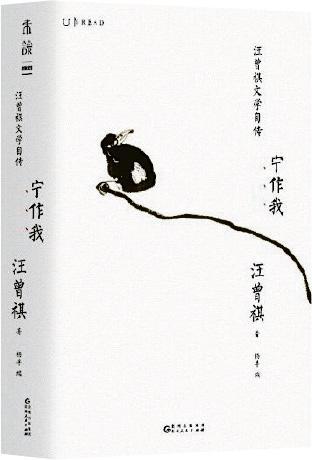

【明報專訊】在二○二○年汪曾祺誕辰百年之際出版的《寧作我──汪曾祺文學自傳》(下稱《寧作我》),從內容編排到書籍設計,打造了一部有特色的「文學自傳」。此書的特色,是採取「散落各處的自傳,被攏到了一塊兒」的形式,將散落在汪曾祺散文各處的一百二十九篇追憶、記事性質的文字,擷取與其人生經歷相關的記錄與見聞,以時間為順序呈現汪曾祺的一生。去其重複枝蔓而存其補遺增華,略加提點,精心編排,讓人在汪曾祺的「自報家門」的平易中又能體會「寧作我」的矯然不群。在汪曾祺筆下,文士名家與尋常百姓各有動人處,昔時風物與各地風俗皆意趣盎然。

汪曾祺是否寫過自傳?據編者考證,「散落各處的自傳,被攏到了一塊兒」的背景,有以下陳述:「一九九一年,汪曾祺應長春《作家》雜誌之約,寫了八篇『帶自傳、回憶性質的系列散文』,總稱為『逝水』。汪曾祺說:『我本來是不太同意連續發表這樣的散文的,因為我的生活歷程很平淡,沒有什麼值得回憶的往事。《作家》固請,言辭懇摯,姑且應之。有言在先,先寫到初中生活,暫時打住。高中以後,寫不寫,什麼時候寫,再說。』」這部分內容對於了解汪曾祺人生經歷的讀者來說,肯定是不夠完整的。

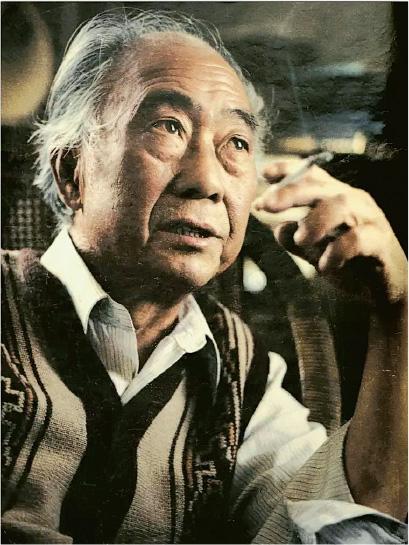

關於書名,編者不願意從俗,不以「最後的士大夫」命之,而選擇汪曾祺很喜歡《世說新語》裏的一句話:「我與我周旋久,寧作我。」取其不矜持作態的人生態度,與眾不同。綜觀他的一生,一直在邊緣化行走,他的作品的藝術魅力,在時代的裂縫裏,以一種平靜、一種內涵和一雙寬容溫柔的慈眉善眼,臉帶微笑去掉日常生活的粗鄙陋俗。

顯然,汪曾祺的散文,不拘一格,隨物賦形,述見聞、評文字、品美食、述交遊,幾乎談任何對象的散文隨筆裏,都有可能「撞」見他那「很平淡」的一生中所見所聞,林林總總。所以他的散文,直眉瞪眼開宗明義寫自己,並不太多,他的回憶,還是散在各種各樣的文字裏。將這些隨意為之的回憶片段,聯綴收攏起來,發現汪曾祺晚年最在意的,在散文中反覆書寫的,是高郵十九年,雲南七年,還有就是憶舊交遊的往事。

此書收錄的文章,從一九二○至一九三九年汪曾祺的家鄉高郵與江南講起,在一九三九至一九四六年去昆明西南聯大讀書,一九四六至一九四八年轉道香港回到了上海,一九四八至一九五八年到北京推動民間文學事業和成家生子,一直追溯到一九八○至一九九七年十七八年間在北京,寫作、出訪、講課、會友、書畫自娛娛人、美食聲名遠播,具體呈現汪曾祺的人生軌迹。這不僅提供閱讀現代文人周遊各地的足迹,也提供閱讀一個時代尋常人的生活背景。要說完整性,本書選取的內容雖為汪曾祺敘事性文字中最為有特色的部分,文字質量也高,惟若以汪曾祺的文字來了解汪曾祺,「文學自傳」似乎還有空間容納和編著有關作家其他文類性質的自傳性文字。因此,為了完整閱讀汪曾祺的人生,對汪曾祺文學作進一步了解的話,不能不從「打通」詩與小說散文的界限和書信述交遊方面切入,這樣才能更為全面呈現作家的風貌。

「詩」的精神與「打通」之說

有人說汪曾褀的散文比小說好。記人事、寫風景、談文化、述掌故,兼及草木蟲魚、瓜果食物,皆有情致。間作小考證,亦可喜。娓娓而談,態度親切,不矜持作態。文求雅潔,少雕飾,如行雲流水。而他的小說同樣有以上的特色,只是他企圖「打破小說、散文和詩的界限」,並堅持「以為氣氛即人物」創意寫法,一直到晚年也沒有放棄。這揭示了汪曾褀散文的審美理想和文化意蘊。學者溫儒敏在《中國現當代文學專題研究》中說:「……汪曾祺的許多小說一直在陷阱的邊緣徘徊,太多的民俗或經驗、知識介入小說,很容易產生『掉書袋』的匠氣。可是,他妙就妙在藝術化地處理各種插入成分,這種順其自然的隨筆文體表面上看起來不像小說,可是,這些插入成分卻有機地完成了敘事功能,從而賦予作品一種自然恬淡的境界,營造了一個洋溢着濃郁地域風情的藝術世界,疏朗質樸、清雅溫馨。」這裏的「插入成分」,即是錢鍾書「打通」之說。不同的是,錢鍾書說的「打通」,是打通文藝批評、古今中西之間的界限,而汪曾祺在文學的野心是打通詩與小說散文的界限,造成一種嶄新的境界,全是詩。

因此,這給讀者以啟示,汪曾祺的文學,不論採用何種形式,其終極精神所寄託的是「詩」。汪曾祺的散文和小說,有着一種獨特的「通過看」世界的方式,這首先體現在審美理想上。其次,是表現在日常生活上。這兩方面都與他的觀看方式和民情經驗有關。正如《寧作我》中記汪曾祺「我從小喜歡到處走,東看看,西看看(這一點和我的老師沈從文有點像)」。看的全是生活上的日常,這為接受的官能提供與自然最為多樣性的接觸。洪子誠則認為「汪曾祺的小說注重風俗民情的表現。既不特別設計情節和衝突,加強小說的故事性,着意塑造『典型人物』,但也不想把風俗民情作為推動故事和人物性格的『有機』因素。他要消除小說的『戲劇化』設計(包括對於情節和人物性格的刻意設計),使小說呈現如日常生活的自然形態」。

最後一位士大夫型文人

有論者說汪曾祺是最後一位士大夫型文人;又有人說他是能作文言文的最後一位作家。若翻過他的《汪曾祺全集》,並未發現他有一兩篇文言作品,但為何會給人留下如此印象?這就不能不從他的語言運用、文字風格講起。是他的語言文字給讀者留下了濃郁而飄浮的特異氣氛的結果。汪曾祺曾說:「我很重視語言,也許過分重視了。我以為語言具有內容性。語言是小說的本體,不是外部的,不只是形式,是技巧。探索一個作者氣質、他的思想(他的生活態度,不是理念),必須由語言入手,並始終浸在作者的語言裏。語言具有文化性。作品的語言映照出作者的全部文化修養。語言的美不在一個一個句子,而在句與句之間的關係。」

如《寧作我》取〈我的家〉中的一節文字:「魚缸正北,一顆白丁香,一顆紫丁香。丁香之左,一片紫鳶。往南,牆邊一叢金雀花。」另外在〈釣魚的醫生〉裏有「一庭春雨,滿架秋風」句,可以與〈天山行色〉中的「人間無水不朝東,伊犁河水向西流」比觀。偶然相遇,不禁有奇異的生疏而兼熟悉之感。寫出了環境、氣氛,即鮮明又經濟,而且讀來有音節、韻律之美,真是非常有力的手法。這就是汪曾祺之所以被稱為「最後一位士大夫」的原因。

汪曾祺小說詩化的結構,其中「貼到人物來寫」是受到老師沈從文的影響,這點汪朗在《寧作我》的序中也有提到。汪曾祺闡述的一點,就是「寫其他部分都要附麗於人物」。如說寫風景不能與人物無關。風景就是人物活動的環境,同時也是人物對周圍環境的感覺。《受戒》裏一開頭寫荸薺庵,引出當地當和尚的風俗。風景之下的人物活動,自自在在,自然率真。明海出家的過程,荸薺庵的生活方式,小英子一家的生活狀態,最後才出現明海受戒的場面,而且還是通過小英子的眼睛來寫的。而且,小說的插入成分裏還滾雪球似地向外滾動着其他插入細節,比如講庵中生活一段,順帶敘述了幾個和尚的情態,敘述精明的三師傅時又講到他的「飛鐃」絕技、放焰口時出盡風頭、和尚與當地姑娘私奔風俗、帶點風情的山歌小調。可謂枝節縱橫。這樣的佈局就涉及了汪曾祺小說的另一特色:「散」。

汪曾祺說:「我的小說的另一個特點是:散,這倒是有意為之的。我不喜歡佈局嚴謹的小說,主張信馬由韁,為文無法。」「散」的結構與寫意境、寫印象、寫感覺的語言文字結合,成就了他的審美追求。王安憶在《漂泊的語言》形容「汪曾祺老的小說,可說是頂容易讀的了。總是最最平凡的字眼,組成最最平凡的句子,說一件最最平凡的事情。……汪曾祺的故事裏都有着特殊事件,堪為真正的故事,這種一般與特殊的結構上的默契,實是包含了一種對偶然與命運的深透的看法,其實也是汪曾祺的世界觀了」。

書信述交遊的價值

據《寧作我》書中所記汪曾祺於一九四六至一九四八年間在香港與上海的生活階段,擷取文章並不多,計有一九四六年的〈風景〉、一九八五年的〈生機‧芋頭〉、一九八六年的〈讀廉價書〉、一九八八年的〈自報家門〉、一九八九年的〈尋常茶話〉、一九九二年的〈舊病雜憶〉和一九九三年的〈自序‧我的世界〉七篇。那時的汪曾祺雖然不喜歡上海,逗留在香港的時間也短,但也不是沒有亮點。起碼汪曾祺與黃永玉、黃裳結成「上海灘三傑」,一起泡咖啡館,談論文學藝術時,必有所思所感。這從黃裳在《來燕榭文存二編》中有文章〈也說汪曾祺〉回憶當時三人在一起的情景可知,「回憶一九四七年前後在一起的日子。在巴金家裏,他實在是非常『老實』、低調的。他對巴老(即巴金)是尊重的(曾祺第一本小說,是巴金給他印的),他只是取一種對前輩尊敬的態度。只有到了咖啡館中,才恢復了海闊天空、放言無忌的姿態。月旦人物,口無遮攔。這才是真實的汪曾祺。當然,我們(還有黃永玉)有時會有爭論,而且頗激烈,但總是快活的、滿足的」。

黃裳在書中揚言個人以「故人書簡」為題寫過幾篇紀念汪曾祺的文章,差不多每篇都全錄汪曾祺原信。他又憶起一次翻檢舊信,發現汪曾祺舊箋兩通。一通是毛筆小字行書寫在一張舊紙上。時間當作於一九四七年前後,引錄如下:

「沈屯子偕友人入市聽打談者說楊文廣圍困柳州,城中內乏糧餉,外阻援兵,蹙然誦嘆不已。友拉之歸,舊夜念不置,曰,文廣圍困至此,何由得解。以此邑邑成疾。家人勸之相羊坰外,以紓其意。又忽見道上有負竹入市者,則又念曰,竹末甚銳,道上人必有受其戕者。歸益猶病。家人不得計,請巫。巫曰,稽冥籍,若來世當輪迴為女身,所適夫姓麻哈,回夷族也。貌陋甚。其人益懮,病轉劇。友來省慰曰,善自寬,病乃癒也。沈屯子曰,君欲吾寬,須楊文廣解圍,負竹者抵家,麻啥子作休書見付乃得也。夫世之多憂以自苦者,類此也夫!十月卅曰拜上多拜上黃裳仁兄大人吟席:仁兄去美有消息乎?想當在涮羊肉之後也。今日甚欲來一相看,乃捨妹來滬,少不得招待一番,明日或當陪之去聽言慧珠,遇面時則將有得聊的。或亦不去聽戲,少誠懇也。則見面將聊些什麼呢,未可知也。飲酒不醉之夜,殊寡歡趣,胡扯談,莫怪罪也。慢慢頓首。」

這是一通怪信,據黃裳所說,汪曾祺先抄了一篇不知從什麼筆記看來的故事,他也不清楚有什麼寓意。估計汪曾祺當時經李健吾介紹,在上海一間私立的致遠中學任教,晚上寂寞,飲酒不醉,抄書,轉而為一封信。亟欲與黃裳晤面,是最為期望的事。信中懸揣快談的愉樂,不可掩飾。從這裏可以想見汪曾祺與友人的平居生活場景。而抄書的行徑,頗類似周作人「文抄公」之體。

據《寧作我》書中所記,汪曾祺在香港與上海的兩年內筆耕不輟,他積攢了一批小說,一九四九年由巴金主持的文化生活出版社出版了第一本短篇小說集《邂逅集》。這在黃裳的文集《來燕榭文存二編》的〈曾祺在上海的時候〉文章,也有據實記載。

《汪曾祺全集》所收書信並不多。就以這個時期為例。據黃裳記載,汪曾祺離開上海遠赴北京,途中及抵京後曾寫有許多長信給黃裳。上世紀八十年代初,黃裳曾以數通信轉交某刊物,這些都是絕妙的好散文。

毋庸諱言,「文學自傳」要完整呈現作家全貌,書信是必不可少的材料,可以保存他的文字原貌,是想要刪減也不容易。一封短信,內容卻豐富,把作家的近况交代清楚。同時可知道其人情緒,言下是否「自喜」,對未來的寫作方向,抑或對人事放言批評。這許多都是寫「文學自傳」的重要參考資料。