【明報專訊】1997年6月28日,英治時代「末代立法局主席」黃宏發在王冠寶座上吭聲宣讀《告別議案》:「本局休會,待續無期。」復加一句低沉磁性英文:「I now adjourn the Council, sine die.」。一般人會把sine die照英文拼音讀,黃宏發偏偏讀成「sina dear」。顯然,這位昔日在港大選修英文、中國文學史及翻譯的老派文青,一直對文字有種帶浪漫的「原則派」執著。

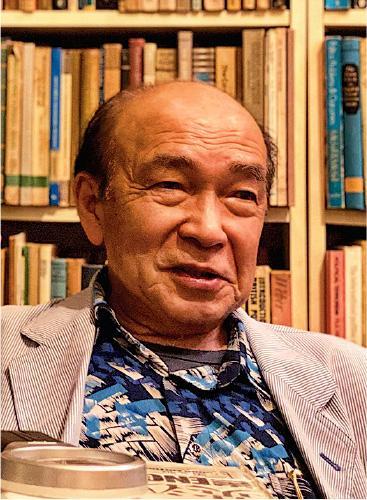

「那是拉丁文,意思without date(無期),我用拉丁語念原汁原味。」拜拜宣言後,議員們在全體拍枱聲下「落車」,包括黃宏發自己。24年後重提這香港歷史經典一幕,黃宏發在他西貢書室「退一步齋」叼着煙在追憶,糾纏的煙圈猶如他曾經糾結的心境。

2004年敗選立法會後淡出政壇,眼前快78歲的他已甚少月旦政事。原本退休後部署翻譯《會議常規》,花了幾年時間蒐集資料和研究,2007年也決定放棄,把英譯唐詩變成細藝,走一條險峻但與世無爭的道路。

2019年修訂《逃犯條例》衍生的內會風波、議事規則爭議,黃宏發仍有發聲,他自覺有責任去講,如今自嘲「皮已收」,不想捲入任何政治紛爭中,不在其位,人微言輕,最好噤口,全副精神投放於英譯唐詩古詞。

2008年他開始在網上刊登處女作,每月一詩,陰晴不變。「不一定唐詩,也譯過宋詞和朋友寫的詩,還有歌詞,包括《踏雪尋梅》、《茉莉花》,甚至《獅子山下》。「長亭外,古道邊,芳草碧連天……」發叔開金句,哼着李叔同的《送別》。

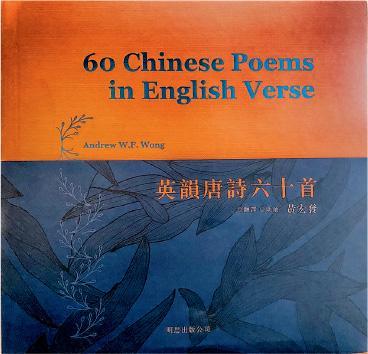

他的新書《英韻唐詩六十首》(60 Chinese Poems in English Verse)便精選了過去所譯的百多首詩當中的60首,與眾分享心血。「詩是隨便選,今次選的都是絕句,入選原因不是最好或我最喜歡,只是它們可分成一些主題,方便讀者。」最有趣是每首詩除了有註釋,還附有QR code,讀者一嘟即可聽到發叔真人發聲、感性演繹。「希望外國人都可嘗到中國詩的味道,有啲翻譯唔講押韻,無咗好大的味道,好多人重內容不重規格,我認為詩之所以為詩,規格亦緊要,所以規格與意思並重的去翻譯。」

譯詩是挑戰自己

黃宏發的書齋,是文人的烏托邦。君臨海邊,兩張拼湊起來的古董大書枱,背倚一室書香。甫進書室掛着饒宗頤寫康有為的名聯:「戶牖觀天地;山川足古今」;抬頭是金石家兼書法家駱曉山操刀的齋匾。更逗趣的是有個U型書櫃上層是一張牀,以書作牀,何其優皮?埋首書堆,伏案以放大鏡查字典翻譯烹字,成了他的日常。

一首詩是一件語言作品,隨物賦形,鑽進人心。

人類不甘心被隔絕,翻譯源自不同語言文字互相交流。但翻譯是件難事,譯詩更甚,黃宏發翻譯詩詞有多一重意義:向自己挑機。在有規範的文字框架中尋找「不可能的可能」,在詩中找尋有規範的自由,妙筆要生花之餘,更要長期面對「能否忠實於原文」的焦慮。

「我不是詩人,是翻譯;雖非原創,但譯出來要有韻味,不扭曲詩人原意。」發叔正色道。中英詩的音韻規律不同,但他偏偏挑戰自己,「黃式譯法」是意譯之外還咬文嚼字到用上絕句與英詩的格律,換言之連「格律」都翻譯埋。「包括平仄、強弱、對比的格律(Accentual Verse強音韻律),作為我英譯唐詩的格律。」

像他把張繼的著名絕句《楓橋夜泊》譯成Moored for the Night by the Maple bridge。白描式的抒情文,寫出了江邊靜夜的景致,抒發了作者的羈旅愁懷。發叔的版本意到情到,連格律、韻味都斟酌得無可挑剔:

張繼《楓橘夜泊》

(Moored for the Night by the Maple bridge)

月落烏啼霜滿天

The moon is down, ravens cawing, a frostiness fills the sky;

江楓漁火對愁眠

By the riverside maples and fishing lights, insomnious, sad am I.

姑蘇城外寒山寺

Outside the walls of Gusu City, there Hanshan Temple stands;

夜半鐘聲到客船

Goes bong its midnight bell to touch— the boat wherein I lie.

譯者不左也不右的從容

黃宏發認為,一首詩不管它意義上多麼艱深難懂,總有「可被譯出」的部分,他追求語言的文字性,文字的意思性,意思的形而上情感,甚至韻律、抑揚頓挫、口傳心領之美。他曾試過花上兩個月為斟酌一個字,曾試過譯李清照的詞「淒淒慘慘戚戚」譯到頭都痛。

少年發叔在華仁書院就讀期間,便修讀英國文學,他不諱言自己喜歡上翻譯唐詩,是受該校神父唐安石(Father John Turner, S.J)影響。唐安石是翻譯唐詩為英文的名家,在二次大戰期間曾任廣州中山大學英文教授。唐神父令黃宏發對文學感興趣,並於港大一年級時選修英文、中國文學史及翻譯,其後全部主修英文及英國文學。

「佢都譯到,點解我譯唔到?」稱神父為「詩才」的黃宏發不忘宏揚傳統名校「華仁仔」的自傲基因,「我覺得自己都可以做詩才,是他教識我英詩的格律,我能寫英詩,先勿論它是否符合Accentual-Syllabic Verse(強音節詩格律)。」其實,早於他讀聖類斯中學(小學部)時已開始對英國文學有興趣。「小學五年班教兒歌、寫英文詩開始;直至讀中四時老師要我們朗誦莎士比亞的名劇。聖類斯因為當時無中六,讀完中五我便轉到華仁。」

發叔認為,作詩者藉文字講出自己心境或別人心境,翻譯者則沒太多心境可言,有一種近乎「也無風雨也無晴」的從容。

這種刻意的「不左不右」也合乎他從政廿年來的取態,打從他放下教鞭從政開始。

黃宏發自1985年首次當選立法局議員,1995年成為第二位由議員互選產生的立法局主席,也是回歸前最後一位立法局主席,一直保持立法會主席中立的歷史傳統。英國有句話It's lonely at the top,類似「高處不勝寒」之類,形容做主席的孤獨。這也是多年來無黨派的黃宏發堅持獨善其身、保持中立的自我操守,在公在私他也不與政黨過從甚密,曾形容立法會主席是「孤獨的苦差」。翻查維基資料,發叔被形容是「近年唯一獲民主派支持的立法機關主席」,這算是他「守身」換回的credit吧。

「已脫離政界,人微言輕,雖然後來我都講好多嘢,我認為有責任講。」黃宏發又點起煙。

教職與公職

發叔回憶,中小學已醉心文學的他,沒有理家人意願,選了文科,原本想一直執教鞭,一心教英文。想不到負笈美國讀政治與行政返港,被邀到中大成立政治及行政學系,並任高級講師長達30年。談到這段歷史,黃宏發透露了一段他人生的難忘插曲。

話說當年黃宏發有兩個教職offer,一是新加坡南洋大學(即「南洋理工大學」前身),二是中大。「南洋大學都係請我去開行政學系,但我推咗佢。我唔去新加坡,我驚我講啲嘢政府唔鍾意聽。」值得注意是,創建於1955年的南洋大學,當時為世界唯一海外華文大學,1980年與新加坡大學合併,但有指其實是被李光耀殺校。

如果沒有從政,發叔今日若尚在教育界,紅線滿佈、「篤灰」風氣下會覺得教書好難嗎?

「有乜難教?我會照講。教書一定要教我相信的事,講我相信的東西,所以即使我入了立法會,也不入任何政黨。因為黨的決定跟自己意見相反或分歧時,我能否講自己所相信的?這是我最看重,否則便會公開講一套做一套。」他迄今仍重視的,是真正的自由,畢竟他曾於1970年代主持時事討論節目《觀點與角度》及《針鋒相對》(《城市論壇》的前身)。問他如何看待今日香港的自由空間? 老人搖頭笑說:「唔答嘞!」

喜歡讀番書的黃宏發,同時醉心夫子自道,最buy老子的《道德經》,試過把《道德經》關於統治的內容譯為白話文,印於月曆送給高官。「以前教書,我引用過不少《道德經》的章句,很多都與治國有關,但我從無立志翻譯《道德經》,因為已有很多人做過。」

他又重提,「治大國若烹小鮮」之道,意思治大國,要像烹煮小魚那樣,愈簡單愈好,愈不折騰愈好,統治者要像等待小魚出鍋一樣耐心細緻地照顧國家。「不要搞來搞去,不要小事化大,大事變亂。」

發叔於2019年接受傳媒訪問,他曾引李宗吾的《厚黑學》的「補鍋論」來告誡政客勿「小事化大」以博取領賞。「補鍋法」的比喻是,家裏煮飯的鍋有一條裂痕,扔了可惜,找補鍋匠去補,補鍋匠趁主人不注意再多敲兩條裂縫修補,能多收賞金及功勞。發叔當時警告:「千祈唔好用鐵鎚愈鑿愈大個窿,然後諗住再補番佢,鑿大咗之後,補唔番㗎!」

結果,大家有目共睹。

杯中物和手裏煙

發叔以「輕舟已過萬重山」形容此刻大隱隱於市的自我描述,那是出於「詩仙」李白的《早發白帝城/下江陵》,發叔把它翻譯為Early Departure from Baidi City / Downstream to Jiangling,也記戴於詩集中:

朝辭白帝彩雲間

At daybreak I left Baidi, in the midst of clouds aglow,

千里江陵一日還

Three hundred miles to Jiangling, takes just a day to go

兩岸猿聲啼不住

In the endless cries of monkeys, on banks both left and right,

輕舟已過萬重山

I've sailed past a myriad clifftops, flanking my skiff below.

發叔特別喜歡李白。杜甫都喜歡李生,曾經形容他「筆落驚風雨,詩成泣鬼神」,是浪漫主義詩人的領軍,一生鬱鬱不得志的他傳有次飲醉在長江,坐艇時想撈水中月而浸死。《早發白帝城/下江陵》是李白被流放途中遇赦返回時創作的一首詩,「輕舟已過萬重山 」有種恍如隔世的况味。孤船帆影漸遠去,今日香港因社會和政治環境而出現移民潮,離開家園的未必會回航。此情此景,讀李白心情陪感複雜。

他另翻譯了李白的《望廬山瀑布二之二》,其中那句「日照香爐生紫煙」譯成sunlit, the Incense Summit, in a purplish aura agleam,的確一入腦便有影像。發叔念起來配合揚手動作像個指揮,不免自誇「押韻而不失氣勢」。「我刻意地用停頓來呈現中文五言七言的規格氣韻。」

我說李白、李清照跟黃宏發一樣,是愛酒之人,他以笑和應。閒時,發叔依然愛杯中物,煙酒伴書香。

有無想過戒煙戒酒?「戒乜鬼吖?!都八張嚟緊了!」發叔說現在每天抽一包煙,已較年輕時減半。

黃宏發的書齋命名為「退一步齋」,齋主稱與「退一步海闊天空」無關,原句取自清朝書畫家鄭板橋的名句:「聰明難、糊塗難、由聰明而轉入糊塗更難,放一着、退一步、當下心安,非圖後來福報也。」正是黃宏發退下火線後,最真切的想法,問他此刻心境?他笑而不語。

「心境受時局左右,等於要我講對每件事的睇法,唔想講了。」坐看風雲變,他繼續吞雲吐霧,狠狠的抽了一口煙。「我只知詩未譯得夠多,要努力加餐飯。」吐出的五彩煙霧成了我與他的天然屏障,猶如他筆下李白詩中的一幕aura agleam。

文、圖•鄭天儀(文藝平台「The Culturist 文化者」創辦人、大業藝術書店店主)