【明報專訊】繼中大學生會宣告解散後,聯合書院及善衡書院學生會幹事會亦相繼緊隨其後解散,令人擔心此波「解散潮」將延及中文大學其餘7個書院乃至其他大專院校。一眾校友及前幹事悼念追憶之餘,亦思揣校方要求「獨立註冊」和停收會費的必要。若借鑑其他院校學生會,其實便可知一二。接下來要關心的是:校園失去學生會後,接管的校方能否替補其角色及職能?現正值「傾莊」時間,一眾學生組織又如何自處,踽踽前行?

假的二元對立 邊緣化學生會

政治理論學者李敏剛(Chris)於2008至2010年連任兩屆中大學生會幹事會幹事,卸任後亦一直關注學生會發展,並曾爬梳整理出〈中大學生會:十年評點〉。學生會在1971年根據《香港中文大學條例》成立,為香港中文大學的一部分,其章程須經大學校董會批准。他指獨立註冊一向並非學生會在意的大議題,但其在任之時曾稍有討論:「主要見港大有註冊,大樓是自己的,當時就討論這個模式是否好呢?有個獨立性,可以有個物業,不用經校方管理,但最後還是覺得沒什麼必要。」

他說主因有二,其一是行政程序複雜耗時,「轉名、轉戶口要半年,但學生會只是一年,有好大的行政困難」。其二是原則、理念考量,學生會理應是中大架構一員,代表校方支持學生會運作及聽取意見,重視學生權益,註冊等於把學生會排斥在管治體系外,「我直到現在都認同當年沒理由要獨立註冊」。以往學生會成員均承擔自己的言行和法律風險,外界也不會視學生會等同學校,二者多年來有辯論、協商、對立,已成為行之有效的模範,「實際來說無甚必要,把額外且無謂的行政要求壓在學生身上。中大迫令他們掉進這個假的二元對立(獨立註冊或解散)好錯,甚至好可恥」。

Chris根據過往在中大及幹事會的經驗,估算校方背後的動機或算盤(agenda)顯而易見,就是要學生會自行參與社會事務,邊緣化他們,「在管治架構沒任何角色,成班『圍威喂』,學校不需看重你的意見」。而校方停止代收會費的舉動,也屬邊緣化的手段,把校方可輕易處理的行政工作交給學生,「他們顧着辦很多行政工作,又註冊又收錢,若錢都收不到就運作不到,學生聲音便消失」。他指如今甚為可惜,既反映學生利益不被重視,也有損學生的教育,因為除了課堂,校園生活亦是教育一環,學生會體現學生自治精神,讓學生組織行動、與學校商討政策及參與大學事務等,均是重要學習經歷。

另選學生代表參與校政?

那另選學生代表參與校政或學生委員會又是否可取?他說當年適逢討論校董會與教務會改組之學生代表事宜,校方曾提議用普選方式選出學生代表,但學生會大力反對,「選出一個代表坐進去,跟學生會會長進去是不同的,(後者)多好多人手、支援,才可以討論政策,背後沒組織和架構,一個人未必有能力看完所有文件,跟校方開會」。

是次風波令外界憂慮會否對書院學生會造成骨牌效應,他解釋中大學生會與書院學生會向來獨立,沒有從屬關係,各有各做,「書院是看校內事務較多,中大是公共、社會事務比較多,這幾年書院都多了這方面的關注」。但無論是書院或中大學生會,他都認為不該被要求註冊,「最後搞到解散,最大責任都在校方,為什麼要有這個對立出來呢?都不是溝通。為何一定要選?」

另外,坊間尚有對議案詮釋不一、解散決定權誰屬等爭議。他認為公眾毋須把焦點放在學生會架構或程序:「第一是時勢,好多程序都跟不到。第二是來自大學的壓力,大學不會特別去分那班學生是學生會中的代表會、臨政(幹事會臨時行政委員會)或幹事會。」至於學生會成員之間的不同詮釋,「這個變了羅生門,而且是頗重要的。當時議案的字眼是什麼?幾關鍵」。有待會議紀錄上載才可進一步討論。他曾於學生會的回顧文章寫過,大學生不過二十出頭,但擔任幹事會的壓力與掙扎並非外人可以置喙,這點放諸今天更甚,故他絕對理解學生的決定,「我都幾肯定,學生會聲明並非自然或自願的決定,校方必然曾在背後用種種手段施加很多無形的壓力」。

留下來的學生會 以城大為例

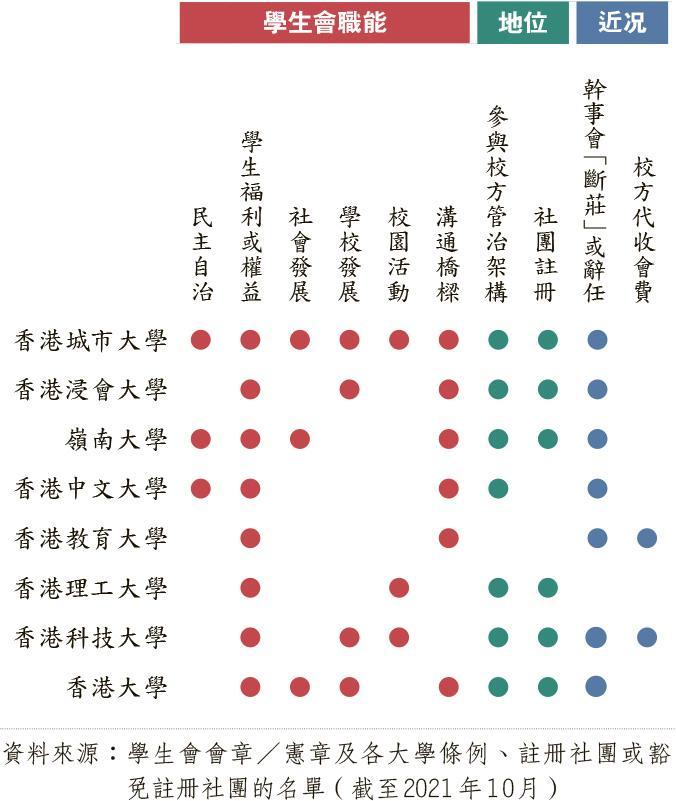

綜觀各教資會資助大學學生會的理念(見表),以城大的職能最為全面。但自從2020年校方停收會費後,該會會員驟減至六分之一。其署理會長謝民熹(Mark)是四年級生,解釋過去學費與會費一直是「捆綁式」在大學系統繳交,若要退會可之後申請退款,省卻不少行政工作。然而,校方的宣布來得倉卒,他們最初只能在學校設櫃枱及八達通,但學生因疫情甚少回校,他們也沒有資源和人力設立網上繳款系統,「最後我們自己做了一個平台,但都經常『冧檔』,效率跟學校那個沒得比」。學生會嘗試過申請網上支付方法,但因商業登記證或沒有公司註冊為由遭拒,收會費難度大增。今年因復辦迎新活動,他們就用「流水式設計」令新生先繳付會費。但始終較難吸納舊生加入或續繳會費:「他們快將畢業,或者學生會服務已不吸引。但最主要是繳費不方便,也沒有活動可以把他們聚到同一地方,說服他們交會費。」收會費花去幹事不少時間心力,「老實說,我們的計劃是逐點逐點加,待兩三年後會員人數慢慢回升」。

由於是註冊社團,他們每屆換人都要向警方遞表及到銀行進行轉名程序,「以我們為例,剛剛轉到名,但其實我都快要落莊」。根據這兩年的經驗,警方都用約6個月完成審批,屬合理處理時間,繳交的主要是財務文件。今年在校方要求下繳交審計報告,「上莊其實都是學生,怎會懂得做財務報告、處理法律程序?但筆數清楚,對會員和我們均是好事」。一般加入幹事會的同學都抱持理念或想籌辦活動,但正如Chris所言,處理這些行政工作都已處理了大半個莊期,「好易被拖垮,我們預視到這一問題,盡量系統化留下資料,也積極將所有東西放上網,希望減輕下任的工作」。Mark認為這無疑是個挑戰,但換來了學生會乃至所有轄下組織的自由度及議價能力(bargaining power),不受校方掣肘。除了向校方借用場地外,其他活動也不需知會校方,「除非話影響校譽個啲啦」。目前他們仍能以1元向校方租用3年會室。「我們是獨立於學校以外的機構,可以叫做合作關係,要追溯起來,我們是獨立團體,與學校沒關係。」

Mark本是評議會(相等於中大代表會)評議員,但因未有內閣參與幹事會選舉,他與幾名評議員就循委任程序組成臨時行政委員會。這種幹事會「斷莊」的情形亦見於各大院校(見表)。Chris指對大學社團而言,「斷莊並非很可怕或無發生的事,都是照樣運作」。以前更經常笑新亞書院「三年一莊」,做一屆斷兩屆,中大學生會較少,但也斷過幾屆。疫情令學生會無法舉行大型宣傳和選舉:「因為選大莊好需要公眾參與,公開宣傳,所有活動都被校方以疫情理由拒絕,但見到學校自己不停搞活動。」Mark認為,無人參選的主因是社會環境令參選風險增加,變成「送頭」行為,所以他們堅持在今年舉辦選舉,憑民意授權上莊,「告訴大家選學生會不可怕,仍有它的價值」。

淪為「福利莊」?

有人擔心在這政治氣氛下,學生會只會變成「福利莊」,他卻指仍有發揮空間,像今年海關搜查阿布泰,他們便馬上聯絡對方,舉辦「泰國周」,在福利店售出他們的貨品,「某啲信念、信息,唔係成日要人哋開口提你,你先會記得,或者根據某啲行動,就話佢係福利莊,但其他咩都唔理」。Chris亦以中大為例,很多校內政策也攸關學生福祉,值得爭論,例如安裝閘機、強制打針,仍有由學生會動員的需要。他過往曾提出學生會有「區議會化」,也相信這是未來可走之路,注重關係學生利益的校園事務,爭取學生信任。Mark指在新常態下,大家須見縫插針,以前學生會大張旗鼓宣傳、白紙黑字把信念寫出來、說出口的年代已經過去,也不可取,「唔係可持續發展,我哋想要嘅學生會唔係曇花一現,我哋想佢延續落去」。他希望扭轉學生態度,不再像以前般旁觀學生會與校方爭辯,鼓勵他們多發聲參與校政與會政,明白權益要自己爭取。「最壞打算是學生會要解散,但未見到這個時間。」

學生組織的空間

原本由中大學生會管理的文化廣場及「民主牆」,已改由師生中心管理委員會接管,學生事務處亦將接手學生會的事務,各屬會可登記至學生事務處屬下,使用場地及接受財務支援。本報曾向事務處查詢過渡時期的分工,但處長透過公關表示拒絕受訪。Chris對校方角色不表樂觀,雖然娛樂文化活動仍會舉辦,但須經校方審批,相信會較單一,與學生志趣相距更遠。現時中大不乏學生自發的組織或團體,像山城士多、山城記事和中大青年公民社會等,又可否填補學生會某些職能?他記得中大曾有基層關注組,主要關注校外勞工和外判工議題,靠幾個核心成員運作,但後期也要向學生會借用會室、電腦,合力做報告和調查:「力度有限,始終沒有組織同支援,好難持續和變得大規模。」雖然學生可以繼續組織、聯署、行動,但仍失去了在管治架構的角色。

於2010年成立的中大性/別關注組最初隸屬學生會架構,後來因會章詮釋意見不同,於2016年脫離學生會,獨立運作。成員Roland分享關注組初期經常與學生會合作,例如在學生會玻璃房設置安全套自動售賣機;一起推動性別友善校園政策,為跨性別同學爭取上體育特別班的權利等。在學生會架構下,換屆要待代表會審批,也受制於會章和須交代財政狀况。「現在沒了學生會當然好sad。但我們本身這一兩個月都在搞活動,用的是校園外的場地,變了不受限制。」關注組沒有會室、也沒參與學生會辦的藝墟和迎新日等活動,運作策略是善用人脈和空間,例如在友好屬會放置宣傳品、租用合作社「山城角樂」的場地,後者亦是學生自發組織,沒有登記為屬會。「這是否中大組織呢?這可由自己定義,不用由中大確定。」又指即使將來若向學生事務處登記,也要爭會室和場地、做電影放映要經審批、活動要顧及學校形象,所以打算保持現狀。Roland認為中大的學生組織與學生會一直並行不悖,大家關注和提倡不同議題,「不能取代、填補。關注組也不能監察校政」。然而話說回來:「普通學生都可以監察,本身唔應該單單靠學生會。」