【明報專訊】什麼是小說意識?從狹義的角度來說,它可能是指小說的敘事技巧、語言風格、情節安排等說故事的技巧。從廣義的角度來說,它可能指向一條簡單、基本,但也難三言兩語說得清楚的問題,那就是:為什麼要用小說去表達某個意念或某個故事?

不同小說家對小說意識這條問題應該有不同答案,例如米蘭‧昆德拉會說任何時代的小說都是要解開一個關於自我的謎題,所以作者創造了小說人物,並通過小說人物的經歷去解答什麼是自我、通過什麼可以把握自我等問題。又例如Virginia Woolf說,如果作家是一個自由人而不是任何寫作規條的奴隸,那他/她應該能把心靈從外界接觸到的、成千上萬個印象——瑣碎的、奇異的、倏忽即逝的,或像用鋒利的鋼刀刻在心頭的印象,用文字,用自己的方式表達出來。把變化多端而難以名狀的內在精神,用文字表達出來,盡可能少滲入一些外部的雜質,即不強行加入一些不合適的風格或技巧,這是Virginia Woolf所認為的小說家的任務。

三位小說家,三種敘事風格

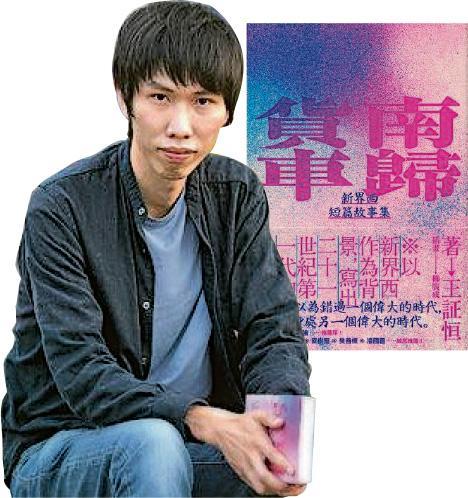

劉綺華——《失語》作者、余婉蘭——《無一不野獸》作者、王証恒——《南歸貨車》作者,他們三人於九月底參加了在灣仔艺鵠書店舉辦的「小說意識——香港當代小說家對談會」。雖然他們只是近兩三年出版了第一部作品集,即使加諸之前在文藝雜誌上的發表,創作年資也不算很長,但他們三位對小說的意念或許也代表着三種不同的小說意識。

從整體敘事風格來說,劉綺華自認是傳統的,甚至是巴爾扎克式的小說家,重視情節鋪排,人物形象塑造,敘事者的聲音很弱,但讀者可從人物身上看到不同的觀點,人物與人物之間的相遇就是不同觀點的交匯。綺華曾憑《鯊魚》獲得香港中文文學創作獎小說組冠軍,二○一九年出版第一部長篇小說《失語》。《失語》分兩條主線,一條是阿慧,一條是阿玲,她們兩個都是某間中學的中文老師。面對普通話基準試的挑戰,她們一個採用香港人「靈活變通」的精神,擦學校高層鞋、巴結校長秘書,以圖避過一劫;一個則把自己整個生活場景變成普通話語境,迫使自己「脫胎換骨」,以圖達標,但最終自殺。除了普通話基準試的議題外,從這兩個人物身上,我們可看到很多香港社會積年以來的問題。綺華說:「我喜歡把社會問題放在人物身上,然後用演戲的方式表演出來,我會代入角色的立場,推演他們的心態和行動。」這是一種較為現實主義文學的寫法,即把人物置在具體的歷史條件和社會脈絡下,看人物如何被社會經濟、政治、文化、倫理道德等多種物質和精神關係的條件所塑造。是故,《失語》文本內充滿現實細節的描述,從人物與社會環境的關係,以及人物面對諸種社會關係時的反應,讀者可看出社會現實對人物所施加的作用,甚至壓力。這種創作手法代表着我們不是從理念上去看一個大寫的、符號化的人,而是從社會和歷史脈絡去理解一個人。所以綺華說其中一本最影響她的小說是韓江的《素食者》,韓江把韓國男尊女卑的文化問題內化於三個角色身上,以三個視角來展現社會制度對人的傷害,某程度上,《失語》是向韓江的《素食者》致敬的。

對談會中,坐在綺華旁邊的是余婉蘭。婉蘭二○一九年也出版了她第一部短篇小說結集《無一不野獸》。與小說結集同名的作品〈無一不野獸〉,其開場頗有卡夫卡《變形記》的意味:一個住劏房的男人發現自己頸部長了一個膿包。他試過去看醫生,想找出膿包的成因,但一直找不到。後來他又發現城市中其實很多人都長了一些奇奇怪怪的病,例如茶餐廳老闆娘的眼睛附近長了紅斑;深水埗街上幾個老人弓着腰像蝦一般行走,拖拉巨物。由此看來,膿包、紅斑、腰疾等疾病在小說中其實是一個隱喻,它暗示着人在這個城市中,活得像野獸。整個意念好像很魔幻,但細想,背後有着堅實的現實邏輯。試想像,一個牛高馬大的男人住在狹窄的劏房中,身體不能舒展,長時間下來,他大概要側頭看世界,就像頸部長了一個莫名的腫瘤,壓着他的頸部。深水埗的老人,可能是拾荒者,長期拖着重物行走,腰不能挺直,遠遠望去,是不是有點像弓着腰行走的蝦?所以我們不會懷疑余婉蘭的魔幻背後藏着一個令人悲嘆的現實:人在城市中,受着各種可見或不可見的壓迫,自己也會自我壓迫,時間長了,習慣了,總有一些面向像野獸似的,所以小說集名為「無一不野獸」。此外,這篇小說的背景是深水埗,但小說裏有時穿插着不符合角色階層的描述,例如茶餐廳的阿叔會突然說起哲學家鄂蘭的平庸之惡的理論,或在片段與片段之間穿插一個於地鐵裏看Francis Bacon畫冊的女孩,而劏房戶男主角的想法會以詩化的語言來表達:「他萌生一古怪念頭:『我多麼像一顆爛熟種子,埋於陰鬱,不見日光,無風的居所之中。我將自己所呼出的二氧化碳,一再反芻。某一日,破繭而出,應當餵育出一塊不明來歷的怪肉。』」從傳統小說的角度來看,這樣的寫法似乎太把作者的身影套在人物身上,干預太強。對此,余婉蘭承認自己的作品有失序,甚至不符合邏輯的地方,但她這樣處理,是希望小說至少可以有兩把聲音,一把來自故事,一把來自作者。如果來自故事的聲音是指向現實,即作者要在小說裏建構一個與現實世界有相同結構的虛構世界,那作者則透過較強的敘述者聲音去干預,希望以此來倒轉現實,為無奈的現實提供另外一種可能性。的確,如果連茶餐廳阿叔都明白平庸之惡,地鐵女孩會看Francis Bacon,或許這個城市的人會多一點人性的美感。

如果小說意識不僅是指小說技巧,而是指作家如何建構小說的世界,那《南歸貨車》的作者王証恒則提出以地景為方法。王証恒說自己教創作班時,會建議學生先從地景出發,先寫小片段,然後把地景、人物、問題意識等元素扣連起來,建構整篇小說。是故,他的創作心得是,先去散步,去公園偷聽別人說話,從中取材。遇上特別的地景,想像在這個空間裏過去曾經發生什麼事。下筆時,先寫有關該地景的片段,直至對空間有一定掌握後,再構思角色在環境裏的經歷,而人物的經歷往往會帶出某些社會問題,那就再思考這些社會問題背後的根源是什麼。誠然,我們閱讀與小說集同名的短篇〈南歸貨車〉時,的確看到很仔細的環境描述,感受到作者做了嚴謹的田野考察,同時也看到片段寫作的痕迹,彷彿整篇小說都由地景描述、人物在環境的行動、人物的對話和回憶串連而成。說回〈南歸貨車〉的故事,它其實是記述一名中港貨車司機阿輝從大陸返回香港那段路途的回憶。如果回憶是指向時間,那作品內對路途風景的描述則指向空間。敘述者先描寫路途上城市與城市之間的破落城鎮,在這些描述之間加插主角的回憶,包括與阿輝同為中港貨車司機,後來死於情鬥的阿德;阿輝的內地妻子,後者一直渴望來香港居住,但來到香港後就變得沉默不語,像一棵凋萎的花。王証恒說這是一篇公路小說,它既反映中國經濟發展的缺憾,同時又帶出他對空間的思考:社會發展是時間消滅空間的過程,飛機、公路、鐵路把空間壓縮,路程變得不再重要,資本家只想人盡快上班,但路程對一般人來說另有意義,它帶給人很多回憶,所以他在公路上加插貨車司機的回憶,想用回憶來抵抗公路的速度。這樣宏大的議題,並以貨車司機這類麻甩佬做主角,讀者可能會以為作者一定會用很多口語、粗口,極力模仿麻甩佬說話的方式。然而,〈南歸貨車〉的文字卻是帶有節奏的詩意。因為王証恒創作這篇小說時,正受古典文學影響,喜歡把詩歌意象、節奏帶入小說中,有時甚至刻意忽略某些句子的主語,令敘述的句子讀起來滿有跳躍的詩意,例如文本的第一句:「窗縫吹來森冷的風帶走香煙的火屑,紅色的光飛揚片刻便即熄滅。煙將燒盡,火照紅了兩指,隔着粗糙的繭,仍感到灼熱。」

說起小說中的詩意,主持人Sabrina和Roger緊接提出,小說形式與主題有某程度上的邏輯關係,詩化語言會否對某些小說主題,尤其是他們三位都喜歡處理的現實議題造成局限呢?

小說形式與主題之關係

余婉蘭坦承自己有時會被心裏冒出來的句子所「迷惑」,很快便把人物的處境放在語言的快感之下,這種寫法可能較難處理宏大議題。正如《夢外之悲》其中一句說:「人物在詩意的句子中毫無痛苦地消失,這是書寫的抽象性和表述的危險性,在於它們有着獨立傾向,忘記展開故事序幕的人物,成為措辭和句子的連鎖反應。」但她也說,以她暫時的創作狀態,不得不如此。婉蘭本身是記者,創作是副業。她說,如果想考究式地處理宏大的社會議題,她會用記者的身分去做。而創作,對她來說,是自我溝通的一種方法。因此,她覺得文學書寫是以自言自語為起點的,而每篇小說都有其內在的聲音,這把聲音會成為她每篇小說的「地基」。然而,這不代表她的小說完全與外界無涉,當作家深入發掘自己,探討到人性最底層時,讀者總會有共鳴的。例如她很喜歡博爾赫斯的一篇小說〈南方〉。這篇小說講述一個市政局的秘書在城市過得很孤獨,想回鄉,但一直沒有起行,有一天他突然受傷,患了敗血病,康復後他決心回鄉。讀者閱讀這篇小說時不能確定主角是在彌留之際幻想自己回鄉,還是真的在途中。小說刻意模糊現實和夢境,脫離情節,從外向內轉到精神世界裏,看似失序,看似是作者的自言自語,但其內部也有嚴密的邏輯。由此看來,失序的敘事有時可能更能反映人的本質和渴望。

王証恒則表示他書寫詩意的文句,是因為作者不會只想客觀地呈現外部世界,他也想添加自己的東西,營造某種個人風格,他稱之為「詩意的幽靈總是在作祟」。因此,他在自己的小說裏會加入一些古典詩詞的元素,研究如何使用短句,如何在某些位置省略主語,把句子的節奏壓縮,營造出就算分段也很連貫的感覺。雖然詩意與現實看似矛盾,但王証恒認為更重要的是能否找到「問題的刺點」,即能否確切地描述一個人處於某個環境的情感和生存狀態。一篇小說如果能如實地反映筆下人物的處境,那麼文本總能揭示社會深層問題,有時小說取材的對象,即當事人,也會回饋說,小說的確能說出他們的心聲。

總結:小說與現實

其實小說與現實之關係的問題,是一個老是常出現的問題。如果做一個問卷調查,問大家期望文學與社會的關係是什麼時,筆者相信超過八成的人會答:「文學要反映社會現實」(也有可能是,沒有那麼多人喜歡文學作品,所以對此問題無感。滴汗emoji)。從這個問題反映出,我們對文學很多時有一個期盼,那就是希望文學可以介入社會,甚至希望它可以改變世情,為時局提供一個解答。抱着這種文學改變社會、直接為社會難題提供答案的想法的讀者,不客氣地說一句,如果時空可以穿越回到歐洲十九世紀或中國五四時期,他們或者才有機會見證到文學的大時代。而今時今日,有太多虛構文類比起文學作品更入屋,更能塑造人們對社會的想像了,例如電視、電影、流行文化等。

話說回來,即使是在文學的大時代,文學介入社會的方法,應該也不是那麼直接,那麼點對點的。例如,即使是文學反映論的支持者、馬克思的好朋友恩格斯也只會說:「如果一部具有社會主義傾向的小說,通過對現實關係的真實描寫,來打破關於這些關係的傳統幻想,動搖資產階級世界的樂觀主義,引起對於現存事物之永恆性的懷疑,那麼,即使作者沒有直接提出任何解決辦法,甚至有時並沒有明確地表明自己的立場,但我認為這部小說也完全完成了自己的使命。」由此看來,一個作家不必然要直接地提出任何解決辦法,甚至也無必要非常直白地表明自己的立場,他需要做的是──真實地描述一個人處於各種社會關係的反應,他的掙扎,他的人性所在,這已然是他介入現實的方式了。

文•劉綺華(作家)、Sabrina Yeung(香港恒生大學中文系助理教授)