【明報專訊】近來有幾部小說改編電影,先有《東京貴族女子》,再有《智齒》,繼而有《第一爐香》,最近期的是改編村上春樹同名小說、濱口龍介執導的電影Drive My Car。電影Drive My Car中,西島秀俊飾演舞台劇演員兼導演家福,在喪妻兩年後,到廣島執導契訶夫劇作《凡尼亞舅舅》,以下就由這部經典劇目說起。

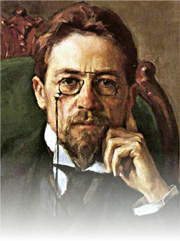

契訶夫(Anton Chekhov,1860-1904)是俄羅斯的小說家和劇作家,他的名聲在100多年來並未有絲毫消減。許多年之前,我買了焦菊隱翻譯的《契訶夫戲劇集》,可惜不是1955年上海新文藝出版社版本的正體中文直排版,而是1980年上海譯文出版社的簡體中文橫排新版。《契訶夫戲劇集》收錄了契訶夫5個最著名的劇本:《伊凡諾夫》(Ivanov,1887)、《海鷗》(The Seagull,1896)、《凡尼亞舅舅》(Uncle Vanya,1897)、《三姐妹》(Three Sisters,1901)、《櫻桃園》(The Cherry Orchard,1904)。在焦菊隱的譯本之先,通行譯本是麗尼翻譯的《萬尼亞舅舅》。而在焦菊隱的譯本之後,又有童道明的著名譯本。

1889年,契訶夫編寫了4幕喜劇《林妖》(The Wood Demon),可是在公演之後,反應不太好。大概8年後,契訶夫改寫舊作,重寫結尾,也刪減角色,成為4幕鄉村生活即景劇《凡尼亞舅舅》。1899年,《凡尼亞舅舅》在史坦尼斯拉夫斯基(Konstantin Stanislavski)的執導之下,在莫斯科藝術劇院公演。

契訶夫:從《凡尼亞舅舅》說起

《凡尼亞舅舅》的戲劇故事,發生在賽布雅可夫的莊園裏。退休教授賽布雅可夫(Serebryakov,人名主要據麗尼譯本,文本據焦菊隱譯本,下同)和他年輕而美麗的第二任妻子葉琳娜(Yelena,名字令人想到引發特洛伊戰爭的海倫Helen of Troy),到鄉間的莊園居住。居住在莊園的,有教授與前妻所生的女兒蘇菲亞(Sofia,暱稱蘇尼亞,Sonya)、教授前妻的母親瑪雅(Maria),以及她的兒子伏尼茨基(Voynitsky),也即是蘇菲亞的凡尼亞舅舅。經常過訪莊園的是鄉村醫生阿斯特羅夫(Astrov),他和凡尼亞舅舅,都對葉琳娜心懷愛情,蘇菲亞卻又鍾愛這位致力保護皇家森林的醫生。

凡尼亞舅舅曾以賽布雅可夫教授為偶像,一直辛辛苦苦經營莊園,可是他發現了教授只不過是個一事無成的庸才,這時,賽布雅可夫宣布要出售莊園,怒不可遏的凡尼亞舅舅,兩番開槍要殺死教授,都不中。

到了最後一幕,凡尼亞舅舅從阿斯特羅夫處偷了一小瓶的嗎啡,想要自殺。在蘇菲亞和阿斯特羅夫的懇求下,他歸還了嗎啡。葉琳娜和賽布雅可夫匆匆向大家告別,賽布雅可夫和凡尼亞舅舅也和解了。隨着他們離開,蘇菲亞和舅舅投入工作,蘇菲亞真摯地鼓勵舅舅:

「我們要繼續活下去,凡尼亞舅舅,我們來日還有很長、很長一串單調的晝夜;我們要耐心地忍受行將到來的種種考驗。我們要為別人一直工作到我們的老年,等到我們的歲月一旦終了,我們要毫無怨言地死去,我們要在另一個世界裏說,我們受過一輩子的苦,我們流過一輩子的淚,我們一輩子過的都是漫長的辛酸歲月,那麼,上帝自然會可憐我們的,而到了那個時候,我的舅舅,我的親愛的舅舅啊,我們就會看見光輝燦爛的、滿是愉快和美麗的生活了,我們就會幸福了,我們就會帶着一副感動的笑容,來回憶今天的這些不幸了,我們也就會終於嘗到休息的滋味了。我這樣相信,我的舅舅啊,我虔誠地、熱情地這樣相信啊。……我們終於會休息下來的!

我們會休息下來的!我們會聽得見天使的聲音,會看得見整個灑滿了金剛石的天堂,所有人類的惡心腸和所有我們所遭受的苦痛,都將讓位於瀰漫着整個世界的一種偉大的慈愛,那麼,我們的生活,將會是安寧的、幸福的,像撫愛那麼溫柔的。我這樣相信,我這樣相信。……可憐的、可憐的凡尼亞舅舅啊。你哭了……你一生都沒有享受過幸福,但是,等待着吧,凡尼亞舅舅,等待着吧……我們會享受到休息的。……啊,休息啊!」(幕慢慢落下)

關於契訶夫文學作品的討論,我個人最推薦塔巴奇尼科娃(Olga Tabachnikova)主編的《俄國思想家眼中的契訶夫》(Anton Chekhov Through The Eyes Of Russian Thinkers),這本文集探討了羅扎諾夫(Vasily Rozanov,又譯洛扎諾夫)、梅列日科夫斯基(Dmitry Merezhkovsky)、舍斯托夫(Lev Shestov)3位哲學家如何看契訶夫。

俄國思想家眼中的契訶夫

梅列日科夫斯基有幾個文本討論到契訶夫,其中兩個早期文本〈就新天才談老問題〉(An Old Question on New Talent)和《論現代俄國文學衰落的原因及新流派》(On the Causes of the Decline and the New Trends in Contemporary Russian Literature)未見中或英譯本,而更重要的〈契訶夫與高爾基〉(Chekhov and Gorky),有中譯本見《先知》一書。

梅列日科夫斯基在這篇1906年的文章指出,契訶夫和高爾基的創作展示了人道思想的不可能,以及失去一切信仰的人的心靈狀態,他們暗中破壞俄國知識分子的信仰和理想。梅列日科夫斯基又說:「契訶夫的主人公沒有生命,有的只是日常生活——沒有事件發生的日常生活,或者只有一個事件,即死亡,日常生活的終結,生命的終結。日常生活和死亡——這就是契訶夫世界中的兩個靜止不動的極點。」日常生活死氣沉沉、苦悶、沮喪。我們從《凡尼亞舅舅》,可以引證梅列日科夫斯基的負面批評論點。

俄國存在主義哲學家舍斯托夫的〈創造源自虛無〉(Creation from Nothing)一文,比〈契訶夫與高爾基〉早一年面世,文中指出「契訶夫是絕望的歌唱家。契訶夫在自己差不多25年的文學生涯中,百折不撓、單調乏味地僅僅作了一件事:那就是不惜用任何方式去扼殺人類的希望」。藝術、科學、愛、靈感、理想、未來,一經契訶夫觸摸,都會凋謝、衰敗和死亡。契訶夫的主人公都是孤獨者,毫無希望。

然而,在《凡尼亞舅舅》結尾,蘇菲亞的抒情獨白不是帶着光明嗎?契訶夫研究專家馬加沙克(David Magarshack)更說,《凡尼亞舅舅》的要旨不是沮喪,而是勇氣與希望。

舍斯托夫認為《凡尼亞舅舅》中,阿斯特羅夫和蘇菲亞「都緘默不語,甚至一味地重複有關人類的幸福未來,使用着某種優雅的、天使般的詞句——換言之,他們加倍地沉默,因為在這些人的話中,『優雅的辭句』表明完全脫離世界;他們離開了所有的人」。通觀全劇,蘇菲亞的安慰更反襯出過去與現在的莊園生活,其實是絕對的孤獨,似乎,舍斯托夫的觀點更切合《凡尼亞舅舅》的整體傾向。

帶着前行哲人的智慧,我們轉到日本,看村上春樹的小說和濱口龍介的電影。

村上春樹:失去了妻子的男人故事

從契訶夫到村上春樹,中間還有雷蒙德卡佛(Raymond Carver)。卡佛被稱為「美國的契訶夫」(The American Chekhov),他曾經以契訶夫逝世為題材,寫了短篇小說《差事》(Errand)。至於村上春樹受卡佛的影響,更是人人皆知。

小說Drive My Car原刊《文藝春秋》2013年12月號,是村上春樹短篇小說集《沒有女人的男人們》中的作品,有賴明珠的中譯本(另參Ted Goossen英譯本)。Drive My Car的男主角家福是舞台劇演員,由於工作關係,他聘用了平凡普通的女司機美沙紀。家福喪妻,也沒有什麼朋友。家福一直不能理解妻子生前為什麼要出軌,妻子去世了,謎團更加無法解開。家福甚至主動接觸妻子生前最後一個外遇男人高槻,二人成為朋友兼酒友。兩人往往談到家福死去的妻子,過程中家福說自己不了解亡妻,高槻開解道:

「無論是彼此應該多麼了解的對象、多麼相愛的對象,要完全窺見別人的內心,終究是不可能的事。去追求這種事,唯有自己難過而已。不過那如果是自己的內心的話,只要努力,應該就能確實窺見努力多少的份。因此,結果我們不能不做的,大概是和自己的心巧妙地誠實相處吧。 如果希望真正看清別人,只能深深地筆直凝視自己的內心。」

他人注定無法了解,更何况生死相隔,而死亡的陰影更是無從開解,高槻簡單而直接的出路,是回到自己的內心。

契訶夫的劇作直視人的內心,他的眼光已照見現代人空洞的角落。Drive My Car中,美沙紀覺得《凡尼亞舅舅》是個悲哀的劇,而家福回應說是無可救藥的故事,英譯本更簡單,他們異口同聲說:A sad play。其實,《凡尼亞舅舅》與Drive My Car有一些相通之處,例如單一的故事空間(莊園、車子)、男人喪妻、吸引男人的女人(葉琳娜、亡妻)等等,但更重要的是文本中的無力感和焦慮感。換言之,契訶夫獨特而超前的現代人感性刻劃,經過重重轉化,來到村上春樹手中,就成為一個失去了妻子的男人,和冷漠而沉默無話的女司機之間的故事,而且有村上春樹十分擅長的筆觸和題材:渙散的狀態、疏離的關係、消極的人物、未解的無盡遺憾。

村上春樹以表面上漫不經心的筆法,輕輕點出了女人或他人的神秘,以至死亡的陰影,點到即止。而且,他以演員為主角,自然就通往演技與人格面具的要旨。好了,我們可以更進一步,從家福的演技通向電影。

濱口龍介:刻意誤讀

濱口龍介憑電影Drive My Car奪得康城影展最佳劇本獎。確實,電影與兩個前文本一樣,完全由對話帶動劇情。

電影長達3小時,濱口龍介將村上春樹原著的細節全部充實,更大量引用《凡尼亞舅舅》的內容。電影分為過去和兩年後的現在兩段,過去部分着眼於家福和音的夫妻關係,音是編劇,帶出一個壓抑的單戀故事。

Drive My Car的主體是家福在廣島執導《凡尼亞舅舅》,亡妻的聲音留存於一盒卡式帶中,當中凡尼亞舅舅的台詞留白,空洞的部分由家福念出才完整,這個跨語言的舞台劇演出,彷彿就是家福再次面對內心的契機。

面對兩個強大的前文本,濱口龍介刻意地誤讀(misreading),一方面是將輕巧的村上春樹原著,改編得近乎「超載」,不斷地過量嵌合和補足,彷彿是原著不完整,走得不夠遠(村上春樹的名字在片初出現,而濱口龍介和演員的名字在40分鐘後才出現,而且聯繫到駕駛)。濱口龍介要深入到家福和美沙紀的過去與創傷,甚至加入公路電影的情節,從空間走向時間再走向內心。

另一重誤讀是針對契訶夫的劇作,而策略就是逆反或微偏。《凡尼亞舅舅》是俄文原著,充滿絕望,以無望的愛情、苦悶的日常生活和死亡主題為重心。Drive My Car就找來中日韓和手語演員演出,帶來新意,而更重要是電影最終帶來希望,個人感情駕馭了愛情,工作駕馭了生活,而感情釋放駕馭了死亡。《凡尼亞舅舅》獨特的反諷和哀傷,也轉往相對淡然的鋪排,哀而不傷,還有熾熱的一場雪中獨白,似要與蘇菲亞的抒情獨白較量。

從我第一次閱讀契訶夫的作品,過了正好25年,我相信半個世紀之後,契訶夫的出色劇作如《凡尼亞舅舅》、《三姐妹》、《櫻桃園》,還是歷久彌堅的戲碼,能夠抵抗後起作品的挑戰,小說和電影Drive My Car呢?我認為,時間會清晰地告訴我們真相。