【明報專訊】輕輕推開門,眼前景象叫人驚喜。一大片玻璃背後可見雷鳴春紅色大字招牌、碧麗宮戲院指示牌及陳志英潮州油牌匾,後方藏品展示櫃及手動存檔資料架整齊列陣,規模完備。這是香港知專設計學院去年底正式開設的香港視覺傳意資料館,為本地博物館及美術館以外,以教學研究為主要目的之實體資料檔案庫,內藏逾3萬件香港視覺文化及歷史藏品。這些舊物除了勾起大家的集體回憶,亦同時反映本地視覺傳意的發展進程,別具意義。

香港視覺傳意資料館背後有3個靈魂人物:香港知專設計學院傳意設計學系系主任暨傳意設計研究中心總監譚智恒(Keith)、香港視覺傳意資料館展品收藏家胡兆昌(John)和香港視覺傳意資料館館長曾嘉雯(Kaman)。追本溯源,資料館的成立,也歸根於Keith與John近20年前的相識。

Keith說:「我來這校園之前,移居英國生活了一段日子,有年聖誕返港獲John邀請到其工作室看看那批雷鳴春藏品。當時我們有意舉辦展覽,不久後我來到這學院任職,便決定為此建立一個知識資源中心、資料檔案庫——讓學生跟設計業界合作連繫的教學平台,作應用研究並提供顧問服務。過往在香港修讀平面設計,談及歷史時每每只能參考西方藝術的影響,以及稍稍觸及中日韓的設計發展史,卻沒太多本地平面設計發展紀錄。這個資料館便擔當此重要角色,讓學生親眼看到和觸摸,了解設計的尺寸以至物料,而非單單在PowerPoint上見到。」

2萬元買雷鳴春10袋「垃圾」

John亦點頭憶起他們初以網友身分交流:「當年上網還是1.5M的年代,在設計論壇上認識當時身在加拿大的Keith,至他回港後相約飯局才真正見面,一見如故。」然後故事發展跳接至2017年2月28日,「那是奇遇的一天。當天我從工作室出門,右轉後看到放在大馬路上的環保斗及正在執垃圾的婆婆,隨之發現一堆1950年代的雜誌及兒時看過的紙袋。一個正在清理垃圾的男子見我興趣盎然,便帶我到原為本地壯陽藥店雷鳴春駐址的唐樓單位,輾轉我以近2萬元買下他在單位內清理的10袋物品,當中包括1940至80年代的報紙雜誌及政府刊物、宣傳包裝的原稿等。向來以電腦設計的我發現,人手設計亦有一套美學。當年雷鳴春的產品在日本闖出名堂,而1960、70年代香港設計與國際接軌,令我頓時迷上收藏香港設計物品」。資料館內的藏品大概為John購入的十分之一,「我的收藏年資雖不算長,可是從數量規模來說大概可以媲美擁有十多廿年年資的藏家」。他笑言每天也為增添藏品而努力,沒有停過下來:「正因年資不長,才要趕緊追上!」

香港年報設計 反映經濟科技發展

資料館現有九成為John的藏品,未來會收納其他設計師藏品。不過單憑藏品數量絕不能定斷價值,質素內容才是重點,Keith不諱言收藏家視覺品味是最主要的因素。John走到存檔資料架前續說:「過去幾年間,我在Carousell、eBay、孔夫子舊書網、拍賣行甚至身邊收藏家搜尋不同類型的物品。不因其歷史價值,而是純粹從個人審美觀及對自身的學習意義方面入手,我並不認同愈舊就等同愈好。太太戲言我不務正業,的確不少人會誤以為收藏才是我的正業。現在我們大致以品牌機構分類,暫找到雷鳴春、邵氏影業、香港上海匯豐銀行、香港電訊、設計師石漢瑞(Henry Steiner)等廿多個系列。」Kaman則從教學角度解說:「如雷鳴春一套完整的藏品對我們的教學相當重要,可親眼看到廣告設計過程中出現的稿件,而非單看完成品,又可看到當時的印刷報價及數量,得知亞洲五彩石印局於該年代的位置,對修讀出版設計及印刷媒體課程的學生尤具意義。」

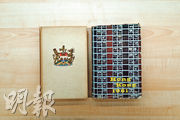

架上放着的兩排香港年報同樣亮眼。「此為香港政府自1946年開始出版的年度刊物,這裏有1947年及1952年打後的年報,個人尤喜歡1960、70年代一批,因香港經濟起飛,變化最為顯著。」Keith解說:「隨着公共屋邨、公園、圖書館等設施出現,相較1950年代那套高高在上的權威視覺語言,印有密集式公屋影像的1961年報封面轉為平民化。影像畫面不止傳達本質上的意思,亦承載文化意義。從社會經濟到科技發展等都是影響設計的因素,例如為何當時僅有16頁以彩色印刷?因受到當時的科技限制,彩色印刷是奢侈的事。」

舊報紙名片 行業、品牌演變憑證

年報以外,資料館亦收藏近1萬份舊報紙。「不止新聞時事,還可找到各式各樣的廣告,隨之可查究不同公司和行業的演變。我亦有收藏過萬張從1950年代到今天的名片,這是另一個看到品牌演變的憑證,如這批匯豐銀行的名片。」John解釋:「從沒有印上任何標誌的版本,至後來出現章紋,再看到Henry Steiner於1983年設計的六角形標誌,同時可看到字體的改變。這些名片就如將獨立的樹葉拼湊出枝節,連接出品牌的歷史故事,相當有趣。」

逐一細看藏品,3人在旁邊導賞介紹。「不得不提1960至80年代來港任職政府新聞處藝術總監及創作總監的Arthur Hacker,其設計如香港節、垃圾蟲等均深入民心。」平面設計這個概念是從西方傳入香港,Keith補充:「早年的設計大多由印刷或畫師處理,沒有系統可言。後來如Henry Steiner一輩的設計師將西方現代平面設計理論帶來香港,讓我們有意識、系統化地看待視覺傳意,這行業才得以在香港發展。1970年代起,香港理工學院、香港中文大學校外課程、大一藝術設計學院、香港正形設計學校等均培育了不少本地設計師如靳埭強,本地設計教育歷史也很值得大家去深究。」

理解過往設計思維 活用於今天設計

3人均認為香港是一個擁有獨特視覺語言的文化交匯之地,只要長久發展下去,香港視覺傳意資料館大概可達到國際級水平。資料館雖在去年10月才正式開幕面世,但2019年已開始舉行展覽:「迷藏時光」初次在公眾眼前展示藏品並延伸討論,「百貨應百客:香港零售業平面設計1960-80s」則與大眾回顧昔日香港零售業包裝設計。

2020年館方從建築師兼城市研究學者何尚衡借來售樓書,舉辦「夢想城家:香港售樓書1970-2000s」展覽;去年舉行的「石漢瑞的圖語世界」,回溯石漢瑞過去60年的代表作。「沒有歷史,沒有未來。理解過往的設計思維,再活用於今天的設計中,單單明白美不美是不足夠。」John說。他們早前更邀請學生重新繪製昔日的巴士、行山徑等地圖,「現今地圖的概念就似乎等同Google Map,但繪畫可以讓大家欣賞那些年的視覺美學,亦可從陌生名詞如『維多利亞城』或是尋找今天所在的填海地段,了解香港的文化歷史」。資料館不時舉辦對談、工作坊,Keith透露將舉行「見字__」展覽,請來27個單位帶來展品,從文化研究、社會學等不同角度理解設計及文字在社會上的位置。可惜因疫情關係未能確定開展日期,大家可密切留意官網(bit.ly/3roqHCw)公布的最新消息。