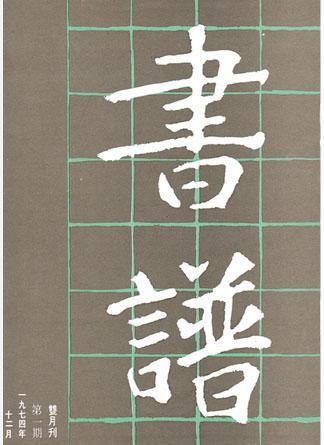

【明報專訊】藝術雜誌一定高不可攀嗎?1970年代有本純書法雜誌《書譜》,是只談書法與篆刻藝術的雙月刊,出版了90多期,由民間自資營運,並將書法「帶入屋」。藝術史學家羅淑敏曾跟《書譜》執行編輯曾榮光學書法,聽得多故事,於是著書研究《書譜》誕生的歷史時空,也笑談那代文化人如何「老實」。

現代的香港說起雜誌,第一時間可能會想起時裝雜誌,請來明星拍攝封面吸引讀者,但以一種藝術媒介為主的雜誌比較少見。書法對於甚少拿筆、慣用電腦打字的現代人來說,更加是有段距離。若今天要出版一本只談書法的雜誌,應該會很難經營吧。

現在回想更覺《書譜》這樣的雜誌,是1970至1980年代那段歷史時空獨有的刊物。曾任香港嶺南大學視覺研究系副教授的羅淑敏,也是藝術史學家,她的最新著作是《《書譜》的日子:一本純書法雜誌的文化脈絡》。書如其名,羅淑敏說文章不是要分析《書譜》書法的美學與藝術價值,重點是寫雜誌誕生背後的文化脈絡;她追本溯源,訪問《書譜》創辦人與合作單位等,寫成著作。

說到此書緣起,羅淑敏先提到2002年,她跟隨書法篆刻家曾榮光(已故)習字,曾榮光是《書譜》的骨幹人物,在雜誌1974年創刊開始擔任執行編輯。《書譜》創立的主要推手是李秉仁和吳羊璧,李秉仁早逝,而吳羊璧與曾榮光在1980年代辭職。羅淑敏主要研究1974至1983年的《書譜》,而該雜誌是在1990年停辦的。

讀者為寫靚「水牌」求教

羅淑敏憶述對曾榮光的最初印象,是他教書法的方法「奇怪」。她上過其他書法班,大多數都會由書體,例如隸書、楷書、行書等字體入門,又或者會介紹古代書法名家如顏真卿、柳公權等人的字體。但曾榮光卻會挑一首唐詩,多是七言絕詩,先用楷書寫唐詩一次,讓學生跟着寫,然後再叫學生以行書寫同一首詩。原來曾榮光要學生先學楷書,因為中文字是方塊字,學楷書可了解字的結構;而要學生寫唐詩,是要學生明白寫書法時,理解所寫文字的內容很重要,內容與書寫時的筆法、行筆有關。

一句總結,「他將書法融入你自己的生活之中」,羅淑敏如此形容曾榮光教學生書法的方法。在她眼中曾榮光不會把書法視為高不可攀的高級藝術,而自己是高高在上的書法名師,所以不會故作深奧,希望人人皆可欣賞和學習書法。這些教學理念,又如同他與朋友籌辦《書譜》時的初衷,希望做一本普及化、雅俗共賞的雜誌。

曾有餐廳伙計,自稱文化水平不高,但因為每天要負責寫「水牌」,所以閱讀並寄信至《書譜》,希望雜誌提供寫字的竅門。大概這便是《書譜》做到普及化和雅俗共賞的例子。羅淑敏把曾榮光的這段回憶記錄下來,她說自己當時聽到覺得很驚訝,現在沒多少人會介意自己的字是否好看,但對於當年很多餐廳伙計來說,寫「水牌」是日常工作一部分,想寫得好是自然不過的。

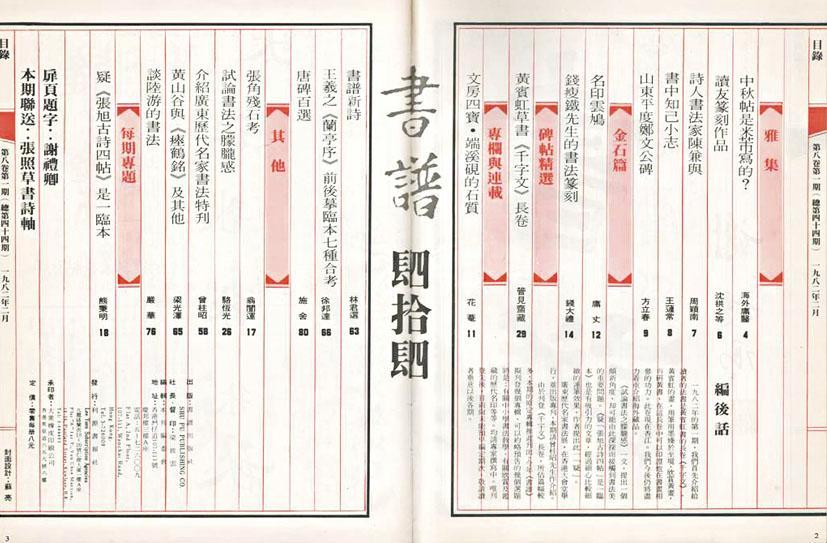

所以《書譜》會為讀者提供學習書法與篆刻的實用知識文章,介紹工具,簡述歷史;題材又貼近生活,新年時節有春聯專輯;另亦重視本地書法推廣與普及,如有些文章談本地小學生及婦女學書法的情况。讀者又可把書法交給《書譜》發表,編輯與讀者可互相交流。

《書譜》有為入門者設的文章,也有重學術的文章,多位大師的文章曾在《書譜》發表,例如饒宗頤、周策縱、徐邦達、熊秉明等。羅淑敏解釋《書譜》能吸引大書法家與收藏家撰文,也是與當時社會背景有關,「因為1970年代末,中國大陸剛剛開放,好多文章沒刊登的地方。否則著名書法家與收藏家怎會讓你這份只發行2000本的雜誌刊登自己的文章?」羅淑敏感慨說︰「所以讀者群真的做到雅俗共賞,都是因為當時的時代背景。」

中西並容 開放態度

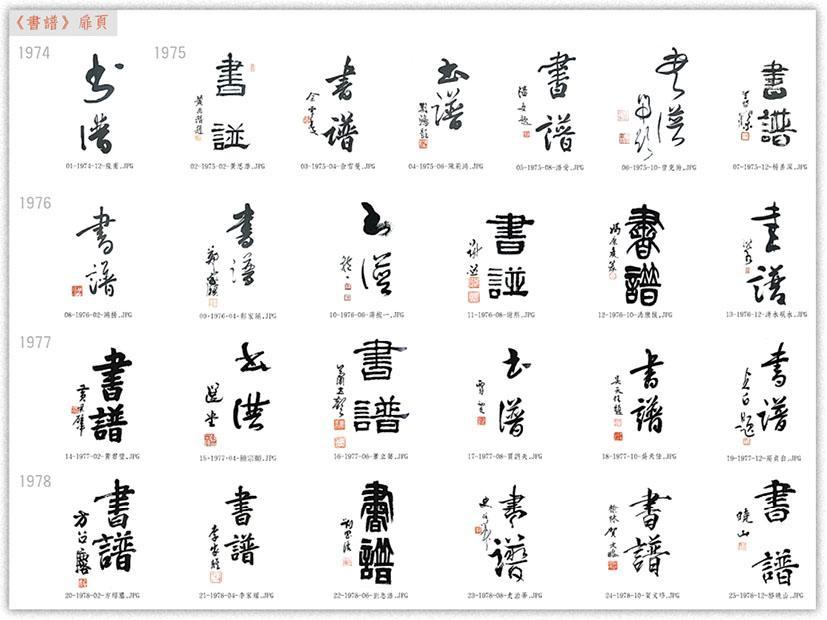

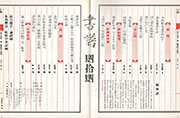

除了雅俗共賞,羅淑敏認為《書譜》成功的原因,亦在其開放的態度。雜誌封面上,「書譜」兩隻大字,不屬任何門派,是在古帖中拼湊得出,羅淑敏說這代表了《書譜》編輯沒有門戶之見。書中亦提到,《書譜》編輯每期均會邀請書法家、藝術家或學者,以「書譜」二字為雜誌題字,刊在扉頁,題字的人來自五湖四海,如台灣、新加坡、日本等;亦有畫風帶有西方現代主義的畫家,如陳福善與王無邪。《書譜》變化多端的扉頁便反映那個時代的文化人如何中西並容,羅淑敏認為是這態度造就日後香港特殊的藝術視野。

以上不僅是後來者對《書譜》的讚譽,羅淑敏訪問創辦人吳羊璧,他和李秉仁、曾榮光在籌組《書譜》初期已為雜誌的宗旨達成共識,這宗旨放在現時的香港,無論是辦雜誌還是做藝術創作,似乎也不過時︰「雜誌眼界要高一點,要放眼世界,不搞圈子,發展與不同背景的人及團體的關係;同時要面向本土,對應生活,把傳統的書法藝術推至各個階層。」

《書譜》營運多年,沒有政府資助和大財團支持,書中亦寫到《書譜》曾有過不少財政艱難的時刻。羅淑敏說︰「老師那時候都是摸着石頭過河,他不知道(雜誌)能辦到多少冊,我一直覺得這些傻氣和傻勁很令人欽佩,亦都是那個時代文化人的特質。」羅淑敏懷念那些老實文化人,因為他們對文化藝術有真誠的信念,而且一直堅持下去。

書法如何現代化?

羅淑敏的博士論文研究中國畫的現代化,即是中國畫如何面向現代;聊到《書譜》,當然也要談書法如何能現代化。她分享了另一次與曾榮光討論書法在現代的發展面向,曾榮光認為可以參考日本書道。羅淑敏舉例說唐代小楷看上去密密麻麻,需要觀者在安靜的狀態,有空間感的距離下,花時間去欣賞;然而香港人住屋空間不大,生活節奏快,難以在家懸掛並欣賞唐代小楷作品。曾榮光認為某些日本書道的書法作品,可以只寫一個字,例如寫一個「道」字,整個形象非常突出,視覺效果震撼。羅淑敏也欣賞曾榮光的眼界和胸襟如此開闊。

「毛筆好玩」 開心療癒

另外,羅淑敏希望改變書法教育的方法。羅淑敏分享說,大兒子讀小一時,買了墨盒給他上學用,但他回家告訴她已沒有書法堂了。科技發展迅速,現時已有數碼水墨藝術等作品,但羅淑敏認為寫書法最重要的是過程,書法是要書、要寫的,人在其中學習用筆、用墨。要讓人對書法有興趣,所以先要讓小朋友明白「毛筆好玩」。羅淑敏近年亦研究藝術的本質及療癒作用,她覺得無論是書法或任何藝術媒介,「真正的創作都是一種完全把自己投入在那個時空的過程」,是開心的、療癒的,「每個人都可以書寫的,回到《書譜》的目標,不是要培育書法家參展,而是希望人明白書法的妙處」,讓寫水牌的餐廳伙計也學習到不同的創意、創作方法。

探索《書譜》,網址︰bit.ly/3gs2PHE