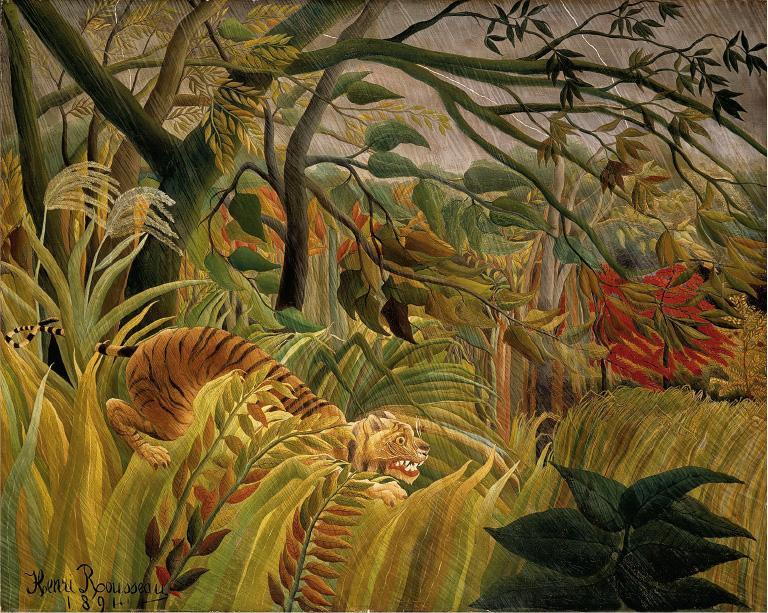

【明報專訊】Henri Rousseau 1891年畫了那幅Tiger in a Tropical Storm(又題Surprised!),畫中老虎屏息靜氣,匍匐潛行,虎眼圓睜,盯着眼前運交華蓋的獵物(其實我們壓根兒看不見唷,另一說則是猛虎瑟縮於熱帶風雷之下!),微微聳起的屁股認真得叫人莞爾,猶如我家小貓Dworkin和寅恪在天台上捕雀的一番功架。我初見此畫於書上,明豔繽紛,還以為是Paul Gauguin遊於大溪地的另一款作品,湊近鼻子看仔細,從此方才識得不是啟蒙哲學家的Rousseau。後來,人在倫敦,某個周日清涼自在,我便一早從Tate Modern沿河踩單車踩到National Gallery of Art,又一次仰觀看不完的畫廊星空,今回看到的是Tiger的本尊真身,129.8×161.9cm,大概一個不太高大的我張開雙臂自在橫臥的大小,跟書上印的插圖大異其趣,添了的不是氣勢,卻是空間的深邃與廣袤,我們還會正視密林深深處,那是猛虎立足的三維世界,也是我們城市人想像的立體夢境,畢竟在動物園和Safari以外,我們看的老虎也不過是畫布上的銀幕上的光影線條,歷年如是,虎年如是,紙上讀的老虎大概也不過如是。

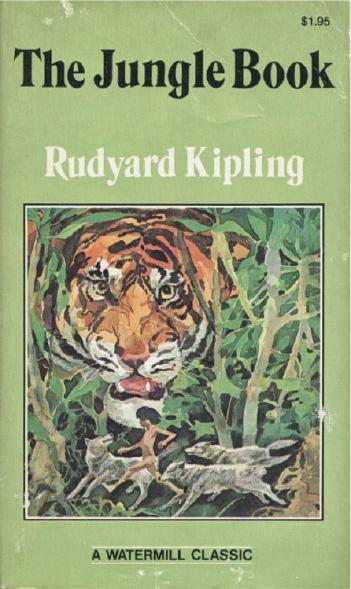

看過Tiger後回家,一日無話,夜了,跟包租公喝酒談天,自也聊起Rousseau,忽聽他說:「Rousseau一輩子吹牛,吹自己從軍墨西哥,其實未曾踏出過法國國門半步,何曾見過真老虎?」我微一驚訝,思入岐途,想起Rudyard Kipling The Jungle Book裏的故事Tiger! Tiger!,故事中段寫到村中長老說着森林故事,說猛虎夜襲村民,還啣走了某家稚兒,那猛虎跛了一腳,竟是冤魂附身云云,主角Mowgli聽了,不禁大笑!不為什麽,Mowgli(許是泰山的原型吧?)來自森林,給狐群養育成人,且跟那跛腳老虎(林中大名叫Shere Khan)有血海深仇,幾度交鋒,深知讎敵底蘊:「That tiger limps because he was born lame...」Mowgli暗惴,怎麼能相信別人的林中故事?

想像中的可畏之虎

Mowgli口中的「別人」正是那些未曾跟真虎打過交道的文人。那Kipling呢?他在印度出生,但見過林中的真老虎嗎?在他的自傳Something of Myself: For My Friends Known and Unknown裏,我未嘗找到老虎獅子狐狼兔的蹤影,最多讀到一回,Kipling獨行於一道大溝壑間,驀地裏給不知來自何方的winged monster施襲,小小Kipling死裏逃生,至老不忘,還讓古稀之齡的Kipling記將下來。我提起這個小故事,只因Tiger! Tiger!裏的猛虎也是在一道大溝壑(a huge ravine)間中了Mowgli的埋伏,方才伏誅。Kipling在寫Tiger! Tiger!時,有否泛起那童年陰影?

如果Kipling沒遇過林中真老虎,他的Tiger! Tiger!會否真如坊間所言,受了William Blake詩篇The Tyger的啟發?The Tyger的起句又果然是:

Tyger! Tyger! burning bright

In the forests of the night

What immortal hand or eye

Could frame thy fearful symmetry

Blake對老虎的威儀滿有怖畏,視之為黯林中四射的精光,雖屬人間,卻是巧奪天功之作,暗夜幽林與精光猛虎,恰恰成了眼前叫人怖畏的對峙。

曾曉華兄歲末傳來他的賀年文章〈虎年讀詩〉,應節品題的便是這一首The Tyger,還比對了徐志摩和郭沫若的漢譯,催我留意。徐志摩因這首The Tyger而有他的《猛虎集》,想來對Blake詩自有會心,我趕緊看他如何翻譯這裏的「fearful symmetry」,卻見是駭人的「駭人的雄厚」,完全拋棄了symmetry的意象。郭譯居然也是如此一路,逕作「威武堂堂」。徐郭二位詩人俱已拜倒在猛虎的雄姿底下,好像殊不計較這詩末二節苦吟的叩問:

Did He smile His work to see?

Did He who made the lamb make thee?

造物主憑不朽手眼創造了叫人畏怖的猛虎,那是否同一造物主造出溫順待宰的羔羊?既生羊,何生虎? Blake這首The Tyger原先收在他的Songs of Experience裏,後來跟他的Songs of Innocence合刻時,卷首即鏤刻着如此一句:「Shewing the two contrary states of human soul」。Blake從來叫我們留心兩相對峙卻又共存同在的symmetry,即如天真與世故、黑暗與精光、猛虎與羔羊、天國與地獄……因是之故,Blake在Songs of Innocence中果有一首The Lamb,起首也是天真的追問:

Little lamb, who made thee?

Dost thou know who made thee

最後,Blake溫言安慰你和我:

I a child, and thou a lamb,

We are called by His name.

Little lamb, God bless thee!

Little lamb, God bless thee!

然而,當我們拿出The Tyger一起對讀時,innocence也許瞬間便給兌成了experience,而experience又不得不使我們對「God bless thee」的溫言細細詰問,又或詰問而未解,那是Blake心上一向的宗教玄思。文評大家Northrop Frye精研Blake的詩與思,他評析Blake的專著便題作Fearful Symmetry,我們對Blake的symmetry意象不可造次。

其實除了徐郭二位詩人,卞之琳也譯過The Tyger,你道他將「fearful symmetry」怎生譯法?「一身驚人的勻稱」!卞詩人這裏拿的已不止是poetic licence,根本是誤解或曲解,將symmetry全歸於猛虎的一身,無視這symmetry指的是the forests of the night中竟有耀眼奪目的burning bright!卞之琳這樣榮耀全歸老虎先生可能事出有因,試看他的〈談談威廉.布雷克的五首詩〉,文章寫於風雷震震的1957年,心照不宣:「布雷克所有的詩當中最為讀者普遍傳誦的是《老虎》。這是一隻完全出於想像的老虎。布雷克寫這隻老虎,就像我們的國畫家畫龍畫虎。只是布雷克在這首詩的主體裏全力歌頌了驚心動魄的勞動過程……『上帝創造世界』的傳統觀念在這裏可以說完全讓位給了『勞動創造世界』的新觀念。」

可見苛政與猛虎,俱叫人怖畏,我星火間想到一位名字中又有「虎」又有「畏」的大才子:唐寅!

與虎有緣的詩人

《明史.唐寅傳》載:「唐寅,字伯虎,一字子畏。性穎利,與里狂生張靈縱酒,不事諸生業。祝允明規之,乃閉戶浹歲。舉弘治十一年鄉試第一……」民間傳說乃至影視戲曲俱滿有唐伯虎的故事,童叟皆悉,不必贅,唯「伯虎」與俗語「伯父(讀上聲)」(即「老嘢」)同音,我少時不學,總奇怪才子怎麼起了個這般逗人的名字,後來方知是「虎」不是「父」。同是吳中才子,他老友祝允明,號「枝山」,《明史》上倒有交代:「允明生而枝指,故自號枝山,又號枝指生。」大拇指旁枝生一指,也許指狀若山,故自稱「枝山」。那唐寅為何名「寅」?緣何字「伯虎」?一切原來簡單,祝枝山為老友寫的《墓誌銘》只兩筆便交代明白:

「子畏母邱氏,以成化六年二月初四日生子畏,歲舍庚寅,名之曰寅,初字伯虎,更子畏。」

明成化六年即西元1470年,歲次庚寅,庚寅屬虎,唐寅是長子,「伯仲叔季」以「伯」為首,故合而為「伯虎」。至於「子畏」,望文生義,蓋子因虎而畏乎?當然,《論語.子罕》上「子畏於匡」的故事才是真章:「子畏於匡,曰:文王既歿,文不在茲乎?天之將喪斯文也,後死者不得與於斯文也……」那是孔子在匡地遇厄時,依然以知識貴族自負自居的一番說話。朱子解「畏」為「有戒心之謂」,大概為聖人諱,不願直說夫子臨危畏懼吧?這故事細節見於《史記.孔子世家》,也跟「虎」不無關係:

「將適陳,過匡,顏刻為僕,以其策指之曰:『昔吾入此,由彼缺也。』匡人聞之,以為魯之陽虎。陽虎嘗暴匡人,匡人於是遂止孔子。孔子狀類陽虎,拘焉五日[……]匡人拘孔子益急,弟子懼。」

春秋魯國陽虎曾為禍衛國匡人,偏偏孔子生得像陽虎,匡人便不讓孔子離去,報讎之意,不問可知,孔子或有性命之虞,心懷怖畏,自然不過,其實不必諱。而陽虎為魯國大夫,把持朝政,卻不利魯國,《左傳》將此人寫得很壞,《韓非子.外儲說左下第三十三》直說:「虎善竊人國政。」不察上文下理,還以為是老虎作的孽。

子既然因「虎」而「畏於匡」,將「子畏」繫上「伯虎」,誰曰不宜?

我曾以為唐伯虎一定愛虎畫虎寫虎,是又不盡然不必然。先是伯虎存世畫作中自有山水仕女秋風紈扇,卻未見有虎。那詩文呢?樂府詩中既有一路《猛虎行》,後來陸機寫過,李白寫過,李賀也寫過,那明季吳中才子仿古續寫便順理成章,但我翻遍伯虎的集子(我用的是陳書良、周柳燕箋註的《唐伯虎集箋注》),見有《短歌行》、《相逢行》,卻未有《猛虎行》。伯虎愛寫題畫詩,題人家畫的、自家畫的,也沒見有畫虎的,倒是以虎為喻者,我卻找到三兩首:

《題畫》

萬木號風疑虎吼,亂泉驚雨挾龍飛。

世疑龍虎難馴擾,卻許山人擅指揮。

《題自畫齊后卷》

百二關河狼虎秦,連環難解獻高臣。

若非纖手抽刀斬,應笑山東後有人。

詩不是真寫虎,卻是馬馬虎虎,不讀真箇無妨,下邊這首雖寫山間有虎,怕也是誇張之辭而已:

《秋日山居》

日長深閉草廬眠,席下猶餘紙裏錢。

點檢雞棲牢縛草,夜來有虎飲山泉。

唐伯虎以書畫名世,其詩雖間蒙袁宏道稱賞,大體卻未必入得第一流,如唐伯虎未見真虎而認真寫猛虎,怕也只是如《猛虎行》一路。其實賢如陸機李白與乎李賀,他們幾位寫的《猛虎行》也只是虛應故事,截取抽象的虎,圖增剛陽暴烈之姿而已,血肉猛虎從來不是主角:

「朝作猛虎行,暮作猛虎吟。」

李白便如此讓猛虎過過場而已,cameo only!彷彿威爾斯親王的虎年賀辭,也是蹈虛以說虎:「...Tiger, (which is) known for courageous action and rising to challenge and adventure.」官方漢譯是Google「燦屎厘」貨色,不堪錄,我曾在臉書上試譯如下:

「虎嘯孤山,勇銳獨行,迎難而不懼。」

諸君一笑可也,然而也因此僥倖博得高人馮晞乾君和之以四六駢文,言及猛虎處云:

「氣雄食牛,百折不撓,膽大如斗,一往無前。」

人比猛虎可畏

我想馮君和我和歷代文人俱未見過林中真虎,遂將雄猛的masculinity一氣投到虎額上去。文人中不蹈虛而疑似實寫猛虎的或可推施耐庵,《水滸傳》第廿二回「橫海郡柴進留賓 景陽岡武松打虎」我們都讀過,裏邊寫大蟲的高低伏撲,多了花樣,也多了逼真:

「原來那大蟲拿人只是一撲,一掀,一翦;三般捉不着時,氣性先自沒了一半。」

「撲掀翦」是如何玩法,其實你我也未必能夠把握,但總覺寫得細緻細膩,一旦細緻細膩便好玩唷,難怪金聖歎有此一歎:「我常思畫虎有處看,真虎無處看;真虎死有處看,真虎活無處看……乃今耐庵忽然以筆墨遊戲,畫出全副活虎搏人圖來。今而後要看虎者,其盡到《水滸傳》中,景陽岡上,定睛飽看,又不吃驚,真乃此恩不小也。」Henri Rousseau一聽,一定歡喜!

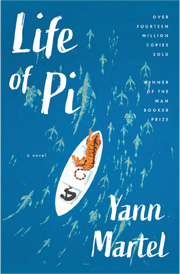

我斗然想起Yann Martel Life of Pi裏的孟加拉虎Richard Parker,寫得更細緻更細膩。大海上,一天 Parker吃飽了,忽爾靈動而沉着,凝視着Pi,Pi眼中的Parker深邃深沉若此:

「No lips were rising and falling, no teeth were showing, no growling or snarling was coming from him. He was simply taking me in, observing me, in a manner that was sober but not menacing. He kept twitching his ears and varying the sideways turn of his head. It was all so, well, catlike.」

某年我在陝西博物館看過一件戰國虎形金飾,寶雞市魏家崖出土,其嬉笑狀竟如好一隻Cheshire Cat,very catlike!此刻我凝視着家中一雙小貓,也吃夠了,耳朵一顫一顫,彷彿是Parker那刻的神態。寫實亦寫意,寫意也寫實,不必稽,不必考。

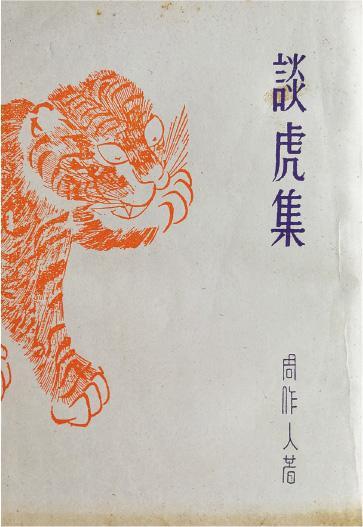

我們慣說「苛政猛於虎」,文人沒有看過林中真虎,倒真切經歷過猛於虎的苛政,談虎色遂變,周作人民國十六年在《談虎集》的序上悄悄告訴我們:「古人云,談虎色變,遇見過老虎的人聽到談虎固然害怕,就是沒有遇見過的談到老虎也難免心驚,因為老虎實在是可怕的東西,原是不可輕易談得的。」

據說,香港除了荔園以外,也曾有過華南虎,一是1915年的上水之虎,在上水咬死兩名警察,後伏誅於粉嶺;另一隻是1942年的赤柱之虎,偷吃日軍的豬,遂被日軍槍斃了。大概這兩頭大蟲一定都讀過《談虎集》而信以為真吧?!

也許,人比猛虎更可怖畏,試聽武松武二爺笑道:「你不信時,只看我身上兀自有血漬!」