【明報專訊】菜價脹得最厲害時,社交平台有朋友曬出豆苗的照片,笑言是「炫富」,這樣說起來,阿戴的農場算是「遍地黃金」了。到訪上水華山,他為記者指着逐行田地介紹,「嗱,這是豆苗、西芹、薄荷葉,田灌草在馬屎埔也種過的,用來煲涼茶飲,利尿去濕,那是紅菜頭、椰菜、旁邊是大白菜,現在細細棵,他日長大了就是大白菜,有帆布那邊是菜心、菠菜、油麥(菜),還有紅蘿蔔……」除了多種蔬菜,這裏有另一個特色,是放在田邊的一擔擔沙石,阿戴戲稱為「鑽石」。「黃金」與「鑽石」背後,都是農夫參與「特殊農業復耕計劃」一年結出的果。當財政預算案提及在「新農業政策」下展開農業園第二期籌備工作,這幅菜田種出什麼啟示?

1.兩斗復耕地

鐵絲網外有行山客路過,向正在受訪的阿戴招手,遞出一張10元紙幣,「昨天要了你3棵韭菜,唔記得咗」,阿戴揚揚手:「咁由佢啦。」「畀番10蚊你﹗」「咁呀多謝你,執番10蚊。」這70歲的農夫說場內除豆苗外所有菜一律20元一斤,住天平邨的客人私下向記者讚實惠,「到街市買也是差不多價錢,但這裏更新鮮,又有菜味」,隔天來買一次菜。問阿戴做農夫最開心時,他說:「有人欣賞就得㗎喇,如果做出來的沒人欣賞,點好食法都冇用。」

政府復耕計劃 華山9.4斗地實行

阿戴看向他耕耘一年的2.07斗地,他原在馬屎埔種了近40年菜:「一斗地是7000多呎(7260呎),這邊萬5呎,以前是6斗地,4萬多呎,爭好遠㗎。本來預咗佢冇得畀我架喇,後來最後尾才叫我上來揀地。」翻開2019年9月發展局文件,提供給受古洞北/粉嶺北新發展區第一階段影響的農戶有4種復耕安排,包括往農業園耕作、往塱原自然生態公園耕作、農夫自行覓私人農地,以及參與「特殊農業復耕計劃」,當時文件稱在新界北區5個地方物色到地方,分別是華山、缸瓦甫、木湖、竹園、缸窰,現時只得華山9.4斗地實行計劃。現場所見,該處劃分成5塊農地,戴生菜田旁邊的一塊仍空置,田地外用鐵絲網、水泥壆包圍,外圍是車路,亦不時有行山客沿路步行上山。

2.遍地石仔和滲水的農田

農地名額5個,問阿戴為何中選?「我唔知㗎,預咗冇得做,打算退休了。唔知邊個,黃昏6點鐘來派份表給我,叫我去簽約,是去年2月1日上來簽的。」不久後阿戴在媒體報道出現訴苦,因為從鋪設泥土的沙泥中,他撿出大量石頭,此後不斷「執石仔」,他把一句話當作自己的名言:「把石頭當作鑽石去執」,「我跟他們(政府部門)也這樣說,我有辦法起死回生,唯一是去水不行。」他蹲下來指指水泥壆上一個洞,「當初上來收地,只有這去水位,我簽約時點明,你這個去水位高過馬路,點去水?一定要在底下穿過去的。你話幾慘呀。」

執石仔引來一輪報道後,農夫面對的困難未完,他的農田位處5塊田地勢最低之處,到7、8月雨季才是大挑戰,暴雨引發洪水,從山上湧入田,農田靠山的一邊是水泥牆,阿戴形容該處水流如一道簾幕,然後直流出馬路,而牆的縫隙之間也會滲水。他一直是見招拆招,去水洞太高,便向部門提出在田地間挖渠設洞;洪水毀田,就索取環保磚鋪在不同作物之間的通道上,壓實泥沙,成效如何呢?仍是未知之數,待雨季再臨時分曉,但他預計4月至9月也許就得休耕。

街坊生意 任由客人穿梭農地割菜

「以前在馬屎埔是去天光墟賣菜,推架鐵車仔就推到去,現在靠街坊維持吓囉,做得好就自不然有人搵你。」阿戴應記者問題吐過苦水,說賣菜點滴一樣健談,他任由客人出入穿梭農地,甚至愛哪棵割哪棵,「這是豬乸菜,用蒜頭、豆豉清炒也好食,最大可長到兩斤重,現在聽到師奶話細細棵好食,你鍾意呀,割畀佢囉。」他甚至試過讓客人自行去割枸杞,「有咩所謂啊,有些師奶來到,半腰同你剪」,只貪最嫩部分咁衰?唯有下次醒目說還是由他來剪,有沒有教訓那個客人?他爽快說:「冇,我唔會抽人後腳嘅。」

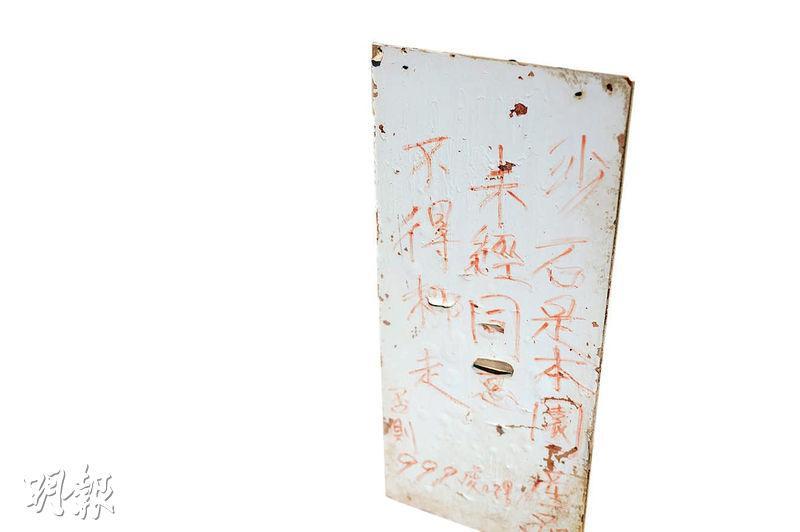

但對於挖出的大石頭,他不願任憑政府外判的管理公司處置,一籃籃裝好,豎起牌子抗議「工程失吾(誤)」、「有汗出沒有糧出」,要求整理農地付出的勞力得到補償,他與管理公司一直在拉鋸,致電簽約時所得的發展局聯絡號碼,也無回音,提起初期建設農地時面對去水、執石仔問題,他說:「我同佢講,佢話佢唔係專家。」指的是誰?「那些顧問囉,工程部的人。」而漁護署亦曾到場視察,但阿戴認為該署與計劃關係不大,只是來看看這片田地的耕作情况。

3.復耕計劃 農夫話語權低

種的菜有人欣賞,阿戴說,現在已懶得再糾纏,不過這個「特殊農業復耕計劃」的先例即使不如農業園受的關注多,許多人卻看在眼裏,並且從他們的觀察之中,我們可以透視更多政府如何推行計劃。「耕耘Sow & Grow」創辦人彭碧珊與不同農場合作推廣、介紹本地菜,在facebook與IG也有推介阿戴所種的菜。這天她帶我們走過旁邊一幅種滿向日葵的田,說向日葵不僅有觀賞之用,花葉也可作農肥。「這裏所有的地都要5至10年才會比較適宜種植」,她旁觀戴生執石仔,「這些工序本來不是農夫做的,大家對土地適合種植的定義各有理解,要遷就農夫還是建築商,好多時不是遷就農夫的角度去看,農夫的話語權其實不是太高。」

去年3月阿戴剛開始執石仔,其時古洞南農業園農地平整工程是社會焦點,長春社發現農地被堆上石料、鋪瀝青作臨時工地,質疑會破壞農田,土木工程拓展署隨即回應會監督承建商移除。長春社公共事務經理吳希文回想當時未有機會多向傳媒談及的是,「不幸中之大幸,是倒在農業園的石仔比較大,而且只倒在表面,沒混在泥中,但華山的復耕地真係唔知點執,應該要承建商幫手去執。」從長春社處理古洞南農業園的經驗,他看到當中部門協調的問題,「自農業園發生事情後,我們繼續有跟部門作恆常討論,最近我們擔心興建入農地的小路,農地排水孔會否不足,令水浸惡化,都會跟部門說」,負責工程的是土木工程拓展署,「但好多農業上的操作,一定關漁護署事,做任何這些工程,如農業園鋪石頭、鋪幾闊,一定會影響到農地質素,漁護署難道沒給意見?如果給了意見都搞成咁,我就會質疑,究竟給出專業意見的部門,有沒有做好把關?」

農田沙泥不合格 硬件農倉卻不錯

資深農業從業員葉子林亦曾視察過阿戴田地:「你看到那些沙泥,從種植角度根本不合格」,可是華山田地有趣之處,是田地中央供農夫歇息、備有水電的倉,卻做得不錯,「硬件是起得好好,個倉起得好靚,可能這是土拓署擅長之處」,「在農業園,漁護署的角色比較重,但據我理解,漁護署對華山的情況介入很少。那塊地原本不是農地,與農業園是兩回事,農業園本身是土地資源優厚,但這個計劃是政府找地方作補償、安撫受影響的農夫,對農業的考慮由選址到整理,都不是太理想。」

發展局原初提出5個地方,後來只得華山提供到土地作復耕地,並曾交代一些地方受地區人士反對,於是另覓得馬草壟的復耕地,「古洞北村民聯盟」成員、馬草壟雷氏農場的「農二代」劉小姐說,「那些復耕地是給粉嶺上水的農夫」,因現時是分配給新界東北發展前期工程的農夫,她家的農場位處古洞北發展區餘下工程位置,即使知道將於2023年被收地,至今仍未有任何部門接觸他們,更沒收到邀請參與「特殊農業復耕計劃」,

馬草壟新復耕地 農田情况或更差

劉小姐坦言「農業圈很小」,都知道阿戴的情况,而她視察家附近的復耕地,預視阿戴面對的問題,「一定會發生在馬草壟的地上甚至更差,因為馬草壟的地很細,周圍被石屎圍住,一落雨的話,就可想像水會積聚而水浸,普通農田不會落少少雨就浸成咁」,「究竟部門與農夫有沒有溝通,就咁睇塊地已知。做得好似格仔田咁,以網圍住、石壆分開農田邊界,是人工化去做,農夫是不會這樣的,我們會知哪條界屬於誰、用泥土作分界,所以發展局係唔知農夫做緊咩,唔知農業係咩。」

4.「消失的一群人」

長春社吳希文認為在古洞南農業園與華山看出現時缺乏機制處理問題。「部門與環團、農業關注組織、農戶,是否要有溝通渠道?部門之間亦要找專業的同事處理,現在沒有制度可言,全是很ad hoc,突然出事就開會傾幾句。」不論是阿戴簽約前不知如何中選、劉小姐面臨收地卻自覺是政府眼中「消失的一群人」,葉子林認為,「政府需早些向他們披露計劃,就可早些有意見,出事才給意見便太遲。」

欠溝通機制與農業專業規劃

記者向發展局查詢局方為計劃準備農地時,有否就如何設置可耕土地諮詢專業意見,及之後由專家跟進評估;土木工程拓展署及漁農自然護理署的角色;如何處理阿戴的要求,以及有否因應華山情況,設立收集意見與改善機制。局方回覆稱計劃的復耕農地是經相關部門(包括漁護署、土拓署等)在考慮現有土地規劃、是否適合耕作用途、農業運作的需要、技術可行性及要求等因素後物色,由政府提供基本工程及配套設施的建造,另亦負責維修和保養提供作休息及儲物的設施。局方未回應阿戴要求,回覆中亦見與一年前相關報道中相同的內容,稱相關政府部門會定期探訪農戶,土拓署已去除華山農地上的石頭及雜物、加入肥料、增設去水口,「而事實上,我們了解有部分復耕農戶的農作物已有收成。」

葉子林指出計劃突顯另一個問題,「表面好似好民主,但做法不是很專業。問農夫想要咩泥、要幾多肥料,就買給他,但農地規劃不是車仔麵,給農夫揀完買完,work唔work都唔關我事。種植是講土質,將很多零碎的農耗與農夫討價還價,整好塊地不是這樣做的,農業園雖有爭議,起碼似個農場,這個看起來就很業餘。」 他強調非反對計劃,「這措施一定要有,但要改善。」吳希文就擔心,「我們的底線一路退一路退,由你話去補償農地,ok,你照補,但補償都要合理,現在求其挖塊爛地去耕種,農夫真係冇晒尊嚴,農業園第二期又快來了,我會想,有沒有汲取第一階段的教訓?」

惡劣條件仍耕種 農夫的生命力

問阿戴,田地搬到華山後,在水泥地上種菜,會否重新認識蔬菜的生命力?「冇喎,在馬屎埔時我已認識到」,攝記說這是在試農夫的生命力才對,他哈哈大笑,「係啦,冇錯喇冇錯喇﹗」