【明報專訊】春天洋溢生命力,在寒冬過後,大家都要重新振作,在逆境中自強。近年家居流行簡約和自然設計,木製家具可以把大自然帶進居所之中,正好讓困居在石屎森林的人們,感受大自然的能量。

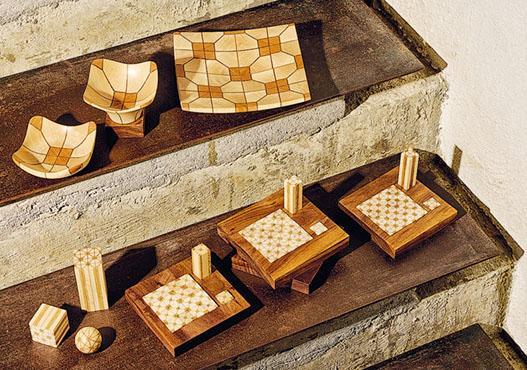

黃花梨等珍品家具是不少資深藏家的心愛門類。但年輕藏家更享受時尚特色的設計,日漸興起對現代木家具的渴求。最近,飄雅活藝舉辦專題展覽,展出來自本地及海外工藝師的聯合創造木工藝品。

跨世代合力創作新藝術品

以私人基金營運的飄雅活藝成立2周年,目的是令更多人認識傳統工藝。「特別是製造機會讓傳統和當代工藝師交流合作;又設工藝師駐場計劃,定期邀請海外工匠與本地師傅交流。」其創意總監陸詠沁強調木材跟人類生活貼近:「它很親民,是大自然恩賜,不少人家中也有木家具,觸手可及。它不止是樹木生命的延展,也體現工藝師的靈魂。」她邀請不同世代的師傅在展覽中合力創作9組全新藝術品。這些展品引起不少參觀者查詢,想了解家具所用的材料、類別、切割方法,甚至是樹木生命周期的知識。「工藝品非死物,盼望公眾超越地域和世代限制,與工藝品背後的故事產生情感連繫。」

陸詠沁對新舊工藝交流充滿熱誠。「傳承這個詞太沉重了。我們深信傳統工藝不是因就快失傳而要保存下來,而是本身有其價值。它是文化載體,比一般藝術品更貼近人類歷史和習慣。」參觀者來自五湖四海,就算只得一個客人來查詢,也會提供免費導賞。「你完全不認識木家具也可以,職員會帶你行完整個展館。」她也從客人身上學到不少知識,「有些客人以前學過木工,聽他們的故事,就像口述歷史訪問」。

不追求全手製 善用器材着重細節

一木工房創辦人、木工工藝師周健龍是其中一個參展單位。「不要以為所有工藝品是全人手做,工藝師在機器發達的年代更要善用機器,令生產過程更快,慳出來的時間可投放在細節中。」他說傳統的明式家具全人手製作,每件作品由伐木開始,會花數以年計的時間製作。「有些人以為全手做才好,但其實這不是大部分消費者的考慮,價值是取決於設計心思,有別於大規模生產的家具。」以往本港木工發達,師傅人數不少,各人可專注單一門類範疇,「目前大部分工藝師也是獨立工作,估計全港有50至60人靠木工為生,每人要兼顧大部分工序」。

陸詠沁認為工具和器材是手的延伸,「工藝不是一味追求科技,而是手、心、腦的配合,這樣製造出的東西便有靈魂;每件作品都不一樣」。

具收藏價值因背後「有段古」

周健龍稱大多數感興趣者是藏家,較重視收藏價值和升值潛力。「明式家具炒得起,是因其歷史價值和材料矜貴。你想用普通廉價松木製造的圈椅,會價值千萬嗎?不過,很多人也不是單單對椅子本身感興趣,而是背後的古仔。」他稱西式北歐的designer chair價值數十萬元,限量生產發售,所用的也並非全部是上乘木材,不過卻張張「有段古」。

「如何向客人解釋何謂抵或正呢?我會教他先想想自己的家居是租或自置。如租約一年便未必想買精美的工藝電視櫃,因為搬屋後用不上會很可惜。」選材方面則要考慮用多久,「如果只用十多年,用什麼木都差不多啦。但如想傳給子孫用過百年以上,便要選耐用的實心木材。不過,實心木也不一定全部是貴重的門類」。

他舉例,製作一個小木盒不會花時間以榫卯製作。「不過,若是用作結婚周年禮物,亦不能單單用膠水貼合便算吧?總之任何接合方法、材料不是最重要,大前提是背後目的!」周健龍曾從事訂製家具的工作,很了解用家心態。「我發現肯花錢買的人很多,只是在想值不值得吧!」他說有些人覺得售價2萬、3萬元的外國進口家具未合心水,便想訂做。近年他少了接訂單,改為一對一教客人自己買料製造,「我便把上述問題交由他們在製作過程中自行解答」。●

「巧木不朽」展覽

日期:即日至5月21日

地址:中環卑利街11號

開放時間:周二至六上午11:00至晚上6:00,周日、一及公眾假期休息