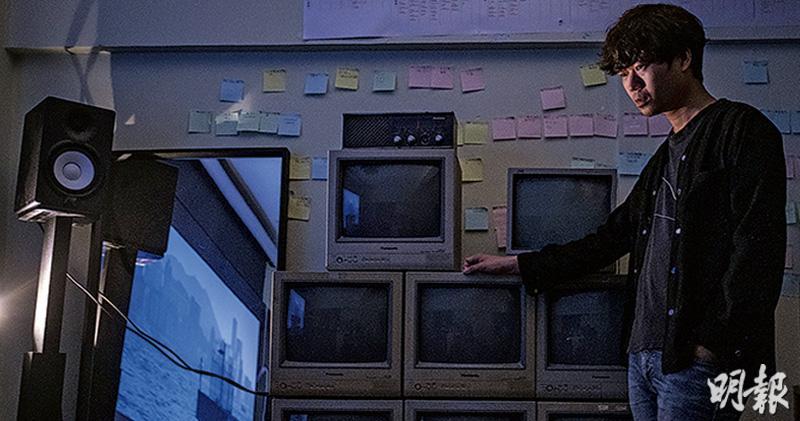

【明報專訊】縱身躍入大海,游呀游,游呀游,往想像中的自由之地。當時沒顧太多蓋過來的大浪,執番身彩才知原來昨晚打風掛9號波。那是1973年香港。陳梓桓把這個因文革逃港的人物放入電影《憂鬱之島》中,但不是由老伯在鏡頭前自述經歷,而是找來生於1997年的年輕人飾演他,二人還一起蹲坐演了一場鄉村宣揚毛主席思想的戲,喊cut以後才是戲肉,「當時是否這樣?」後生仔問,老伯笑答:「無咁激。」「這是一套有些實驗性的紀錄片,我不只是想講某個時代抗爭的故事,我選了3段歷史,包括六七暴動、文革大逃港潮、八九六四,讓曾經歷過2014、2019年的年輕人重演這些人的記憶,探討香港人的身分、主體性。」繼《亂世備忘》(2016)後,陳梓桓這部拍攝了5年的新作本周起將在多倫多、紐約、台北影展放映,香港?尚未有期。這又是否導演最深的憂鬱?

「在《亂世備忘》時,我最後的問題是問主角,你覺得20年之後的你,會否仍相信現在所相信的事?當時是拍一班年輕人想像他們的未來會變成怎樣,這個開始的想法恰恰相反,拍上一輩的人是否仍相信他們30、40、50年前相信的事,或記憶如何影響今天的他們?我覺得是一面鏡。」他形容《憂鬱之島》是用劇情片的方式去拍紀錄片,「念頭源於2017年,那時如片名是很憂鬱的狀態,因為夾在2014年的雨傘運動及2019年的反送中運動之間,是公民社會一個很低潮的時期」。

幾代人的扣連

4個時空、7個人物,他說內容分3類,劇情片的部分是由年輕人演出曾參與六七暴動的被捕者、1970年代偷渡來港的人,以及1989年在天安門廣場的香港學生代表;紀錄片部分是他這幾年來追蹤拍攝人物的現實生活;以及讓年輕人與他們所飾演的上一代人對話。「這幾代人都曾想像過香港是什麼,想像過香港應該走向哪條路,六七也好,文革、八九也好,從沒停止過,而他們就是因為如此想像過而付出一些代價,這可以與今天的年輕人有扣連之處。」

他選中的人物裏,不乏慣於在鏡頭前滔滔表述見解者,多數名字在昔日新聞一搜就可盡知過往甚至立場,尤以八九民運的「演員」與被演的真實人物均做過無數訪問,他們的對話卻沒剪入片中,「原本搭起天安門的場景,想二人在帳幕入面聊,不過一人沒來,後來拍佔中九子案那一場,便安排他們在法庭觀眾欄對話,談了大概20至30分鐘,但最後失敗了」。記者聽着很意外,對談也是新聞報道一種形式,約兩個能言善道、能清楚表達見解的人坐在一起對話,效果總不至太糟吧?「我倒不是想聽他們說太多見解,這些在傳媒訪問都能聽到,我想多少少進入他們的內心。」另一對就擦出點點火花,穿同款囚衣分坐狹小囚室的兩個角落裏,一邊是1967年因參與印文宣而入獄的人,後來從商;一邊是廿多歲小伙子。他形容兩人其實有點類似,「都是愛吹水(話多)的人」,果然商人立即就能侃侃談半小時,導演叫停稍息,向年輕人指示他待會再談便尋個空檔表明身分,「他也驚的,因為對方是幾老練的人,年輕演員要找個位敞開心胸講自己,是要推一下」。結果年輕人剖白,「我比你嚴重少少,被告暴動」。

他們的政治立場大概相反,商人畢竟思維靈巧敏捷,很快以鏗鏘說辭回應,而這套答案也早印過在各種訪問報道裏,不過仍有那麼一刻,電影捕捉到他需要消化「原來是這樣一個人來演我」的反應。「如何可以突然作出衝擊,抓住一些可能的真實,這對我來說是重要的。」

陳梓桓是個不安分說故事的人。他最為人所知是入圍金馬獎最佳紀錄片的《亂世備忘》導演,以第一身視覺帶觀眾走入傘運現場,其實在此之前,他的作品《香港人不知道的》,故事說懷疑香港食水被加入鎮靜成分穩定社會;《作為雨水:表象及意志》講逢遊行都落雨是背後有組織操控的陰謀,都是「用紀錄片方式拍的偽紀錄片」,今次反過來試用劇情片方式拍紀錄片,「那是我自己的風……如果我有風格的話」,他總久不久露出帶點靦腆的笑,很自覺說話不把自己抬得太高。

只在影片中存在的東西

儘管在《憂鬱之島》製作過程給過意見的人都同意,那場學聯60周年晚宴拍得實在絕。從六四現場走到今天,鏡頭鎖定一個昔日學生代表與各路人馬碰杯閒談,這邊建制陣營人馬在談呢排撈咩,那邊又與同路人分析社運人士被控罪名,新知舊雨攬頭攬頸唱唱學生會歌,轉頭與同枱後輩唏噓幾句;熱鬧宴席之間閃過幾個臉孔,今日俱已入獄。導演說拍攝政治取態不一的幾代人物是本來已有的概念,而入獄者的畫面則是後期剪接再發掘,是這半年之間慢慢發展出來的部分。「那場戲有很多閱讀方法,有些人覺得電影裏記下一個消逝中的香港,我們拍過的議員辦事處沒有了、(六四)燭光晚會沒有了、學聯收了皮……人物、事件、公民社會的所有東西都只在影片存在」。

拍過傘運後,他一直抱住懷疑,沒有因曾拍過一次大型社會運動而變得熟練,反而多番承認走在2019年現場「唔知拍緊啲乜」,「2014年時我比較清晰少少,在現場有拍攝的人物、見到那條主線,希望透過攝影機與他們很親近地交到朋友,而觀眾可透過攝影機去跟那班人交朋友,是那時的想法。在2019年,可透過手機直播,成萬人睇,可以留言交流,我本身想做的,這些直播做得更理想更即時,咁我就噢,我做緊啲咩呢?」「所以最後用得好少,拍了70、80日,覺得自己應該要拍,那些素材就變成片中3、4分鐘的內容,帶出的是我們背負那麼多歷史故事、人物故事,那些素材就是以第一身的角度經歷好爆炸的時刻,再回復憂鬱的狀態,經歷了這些之後的思考,如何延續下去?那段記憶如何影響今天的我們?我們到現在仍承擔那個後果,那是我想在片中討論多一點的。」

以抽離角度審視自身或歷史

「我會對自己有懷疑,為何沒好好拍好2019年,但最近有人對我說的解釋是,那種抽離不等於你不愛這個地方,或對那件事沒情感。它擺到明不是令人完全投入的一套戲,但這些電影已經存在了,我亦未必有能力拍得比他們好,可能經歷過2019年的人,需要以一個抽離的角度審視自身或歷史。」但帶着2017年的意念不斷在拍,迎面撲來一個時代大浪,會歷經掙扎的過程嗎?會否來來回回地有時過到自己,有時又過不到自己?「我又唔覺得是一種『過唔過到自己』(的掙扎)……拍到很接近運動的如《理大圍城》,或很完整看到運動的如《時代革命》,至於我呢,我選擇用這個角度去講,問題在於當你選擇用這個角度,是否真的講得好香港古仔。」

不要停止想像香港

那1973年9號風球游水來港的老伯,說他想像香港是一個自由的地方。2018年山竹襲港,在9號風球將升級為10號風球之際,陳梓桓早上8時拿攝影機去等每天都下海游泳的老伯,沒有約好,但剛過8時目標人物就出現了,在暴風雨中抬腿拉筋,「我當然不會約他啦,因為太危險,那時我揸住部機濕晒,他說你喺度嘅?我話係呀」。他失笑說起當時瘋狂的場景,「他落水之前我問了幾次,你係咪真係要落水,有啲危險喎,他說沒問題㗎沒問題㗎,就跳了下去,我就拍拍拍,拍到咁上下,突然有兩個人衝埋來,一路行一路話『老竇﹗老竇﹗你係咪傻×咗呀﹗』他們好嬲,也睥住我,因為我揸住部機影緊佢阿爸,阿爸話無嘢呀,仲話要冲埋個涼,他們說『冲涼?返去啦係咪傻㗎﹗』我在旁邊好驚」。

「但我覺得(對老伯來說)是一種儀式。」跳進海,在兇狠的浪裏浮沉,拚命往前追,吃着水,這一秒像被淹沒,下一秒又露出一些面貌,這個人物的故事着墨不多,卻成為貫穿電影的一個象徵。

亞洲紀錄片面對課題:

如何向歐美觀眾說故事

「外國人鍾意看(游水情景),因為不需要歷史背景都意會到。」電影初剪版本有兩小時,現時版本約1.5小時,去年他往柏林駐留數月,也問外國人的觀後意見,「他沒辦法明白,會撈亂晒認為六七跟八九兩個人物是否父子關係,我就嘗試簡化」。他原本的想法是讓觀眾流暢穿梭於不同時空,但後來發現需要平衡觀眾的觀影感受,「有人說這已經是一碟新奇的菜,還要觀眾用奇怪的餐具進食,就很難啃,所以這個版本是將歷史分得清晰些、簡單些」,時常要觀眾抽身,即使香港觀眾亦未必易跟,「我們入場睇戲的感覺是,一入到去睇套戲,有個主角跟住條主線,就盡量投入個古仔,不再懷疑什麼,但穿梭會令觀眾沒有一條線去跟,可能睇到第30分鐘時,觀眾就會放棄,我很不想有這個結果」。

我們現在有點習慣,聞說有香港電影在海外影展放映,它在說香港發生的事,不過身在香港卻未必看到。但導演可惜之餘,也努力的摸索,「(參加影展)是《亂世備忘》那時已在試,這是比較容易令我拍到下一套的方法,得到更多關注,有些往績就更易找到投資者,獨立電影導演會比較重視這個」,「《亂》的經驗是始終在亞洲區比較好,去到歐洲、美國就無人理,想保有屬於自己或屬於這個地方講故事的方法,但同時要fit海外觀眾的理解是很困難,就如《亂》是一個群像,不是一個英雄人物對戰超級大國這種很美國的故事,不扭轉自己講古仔的方法,就要想辦法讓他們理解你的拍攝方法」,這不獨是香港導演面對的問題,「其實全亞洲紀錄片都有同樣的問題,大家都傾緊如何呈現我們的故事,又推到去歐美?」

問起他是否已對下一部作品有想法,他接連說了兩個,其中一齣會是劇情片,「監製話好貴,我話用好平的方法試拍,想入面有些得意的紀錄片元素,我仲諗緊,但監製覺得唔可行,但我覺得,得﹗哈哈哈」。轉而說着另一齣想趕快拍起的,描繪一番,「……我的故事,串連幾個人的故事,應該幾得意哩﹗」看他深夜時分說到雙眼發光,我呆住了,他便又自覺地問,「想像唔到?」我說只是想不通你的能源來自什麼,「可能講香港的政治、公民社會或我們面對的事,加上紀錄片的形式,撞埋一齊,我就覺得好!」他又想想,自言30歲後開始割捨了貪心,「沒那麼多想像自己會變成一個有錢人、想像自己可以(同時)做十件事」,但逐漸感覺電影是他的核心,「這好像是define我的方法,仍令我覺得好有趣」,甚至因限制試過將影像轉化為其他藝術形式,「然後合作的人就成為了我的女朋友」,他由謙和的笑變成甜笑,我和攝記「唓」一陣起哄,「在這樣的社會下,是需要有些陪伴,有些支撐,是很認真的分享呢」。

「我的創作需要香港」

香港的故事難說,說香港故事的路也難走,但陳梓桓說,選定了路,感覺更自由。「就算說對自己拍攝有懷疑,唯一沒變的,是我覺得我們的電影是重要的,重要在於很難在主流電影中看到真的香港,幾十年後(想)睇番香港(是怎樣),就真的是看我們的電影,所以無論當刻或對未來睇番香港都重要」。路不窄,他說對香港的創作樂觀,「年輕一代對工業電影沒什麼fantasy,亦急切想講故事,就會拍到一些好的東西出來」。會否覺得所選的路賭上了自己做電影的前途?「無㗎喇,《亂世備忘》(推出)過了兩年就沒再想這些,首部劇情片、金像獎紀錄片獎,是很吸引,但要令自己唔好走入一個泥沼。可能選擇了也是令我義無反顧走這條路的原因,同時覺得那個世界唔係真係咁好玩,我現在有很多試驗,由資金到發行,都是另一種歷險。我覺得做電影是一種歷險,如果它令我覺得是搵食的事,或要屈從,沒有這種歷險心態就唔得。」

有人建議過,他可以離開香港,遙距派人在港拍戲,「我有想過移居外地的話會撈得更好,但我仍未想移居,因為我覺得我需要在香港。我的創作需要香港,我需要在這裏陪這個地方」。不斷跳水,浮沉裏專心保住一口氣,總爬上同一個岸,踏回同一片地的那個人,也彷彿是他。電影抽離記錄這個城市的憂鬱,其實既讓過去、現在互相映照,導演還有想照出一點點未來的心思。虛虛實實之間有個明亮畫面,扮演游水老伯的年輕演員黏上鬍子,在想像的自由土地上快樂地生活着,分不清是角色的過去,還是他的未來。片首早提出幾代人的疑問,香港其實係咩?「我希望想像不會停止,如果停止想像的話,香港應該就無㗎喇,所以想這套片帶到一些思考與想像出來,即使是無力和困難的。」