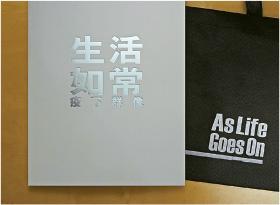

【明報專訊】新聞編輯室每天都收到通訊社源源不絕傳入世界各地的新聞圖片,特別在大事發生的時刻,一按「重新整理」,又湧出數以百計的新相。葉英傑(Bobby)自1990年起,在路透社當攝影師,28年來,他的鏡頭拍過國家元首聚頭的國際新聞,也將大帽山結冰的香港影像送到全球,形容為通訊社工作就像管自己的一盤事業,「冇話公餘時間」,返工影、放工也影。退休後不再追逐死線,他出版攝影集《生活如常─疫下群像》,用有別於以往工作的方式留下影像紀錄,聚焦一個個人物,視角又有何不同?

讀書唔成 發現原來攝影有得讀

1984年入行,Bobby說最初覺得「影相是敗家」,「我中學時完全不喜歡影相,亦不喜歡被人影」,當時他是讀英文學校的文藝少年,寫了一首關於戰爭的詩,登在校刊,那幅配圖是對他影響最大的照片。「是日軍侵華時,一個小孩坐在南京火車站嚎哭的照片,很震撼,發覺原來影像都可以好似文字交代一些事。」讀攝影,他笑是「讀唔成書,迷迷糊糊打算重考會考,發現原來攝影有得讀」,於是入讀被稱為攝影記者搖籃的觀塘職業訓練中心。名字出現在攝影集鳴謝清單的朱國明(朱sir)是不少攝記的老師,曾憶述初當導師的契機便是Bobby帶來的。1989年5月,他致電朱sir說要上北京,拜託老友頂堂,這段幾乎是關於Bobby的僅有報道。

他連入行的日子都清楚記得,「1984年9月26日《中英聯合聲明》草簽那天,我在《晶報》,影在街上電器舖門口看電視的人」。當時他不是專職攝影記者,也要寫新聞,「香港(發現)第一宗愛滋病的記者招待會也是我去的,當時都唔知咩事,是好重要的新聞,我回公司寫完之後,第二日看到全被改,但公司同事沒怪責我,也是好的經驗,知自己能力去到邊,學番人怎樣寫才好,先後次序、頭尾鋪排、交代背景應如何寫」。他喜歡做新聞,「翌日就有得比較,我鍾意好快見到結果,所以今次這輯相跟我以前多年做的完全不同」。

各行各業的人 30幅肖像照

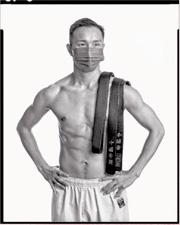

書中30幅肖像由他與舊同學合作拍攝,商業攝影師吳華及電影/廣告攝影師梁炳權昔日與他同在理工學院進修攝影,今天3人聚頭展開一個起初不知能否成事的計劃,找來各行各業的人物拍肖像照,有些人已在新聞中出現過,有些從街上物色,Bobby說很想為基層員工如清潔工留影,不過不少人擔心影響工作而拒絕,「Gordon(梁炳權)周街搵,見到一個常在附近送餐的外賣員,就問他有沒有興趣。我想涵蓋不同階層,有老有嫩,有男有女,有退休人士又有細路」。結果找到轉任保險從業員的前香港足球代表隊門將、延期舉辦婚禮的新婚夫妻、久沒見面的一對小學生好友、從設計師轉行的紋身師等,成書後他仍在尋找更多人拍攝,希望可放在展覽中。「這輯相前後影了8個月,因為要找人,中間還有個半月無法影,我們一早從英國訂了菲林,但因為疫情出現運輸、物流問題,不斷延遲。」

趕多條死線 「服侍多國客仔」

做通訊社,趕的死線有很多條,「像澳洲網球大賽,十幾個場同時打波,要服侍晒咁多個國家的客仔,未到決賽時,每個國家都只想看自己的球手」。他不會看畢全場,「一場網球打兩個鐘,我們要影好多國家的運動員,每人只可影打三球波或五球波,有相就要走,係為客仔服務。但香港攝影師可能只需影香港或內地的運動員,角度有點不同。以前傳媒是一日一個死線,報紙可以由朝等到晚,但做通訊社因為全世界不同時間,如香港日間12點是美國夜晚12點,就計住這些時間趕各種死線,大致上分歐洲、亞洲、美洲,你會記熟各地與香港的時差」。

通訊社以香港為亞洲總部時,他是副編輯,8人輪更在辦公室收相再處理;後來亞洲總部遷往新加坡,他決定留下,「通訊社在每個大城市不會有很多攝影師,有時一兩個,或三四個,我自己是以香港為基地,主要跟進香港、澳門、內地的新聞,公司在北京、上海都有攝影師,南中國的事如地震、水災,又或北京大型官方活動如50周年國慶閱兵,我都有去採訪」。

唯獨收工時間,他不會計清,「新聞就是冇得咁計,做得呢行就預咗㗎啦,你鍾意咗新聞就係一個事業,自己嘅事業」。有一年在蘭桂坊,他收工後想去拍倒數場面,「我發覺逼得好緊要,然後聽到下面好嘈,看不見在發生什麼事,覺得有點不妥,就行上路兜番落去,看到多人躺在地上奄奄一息,就覺得出了大事」,看到警察在為一人做心外壓,他舉機便拍,「即刻被人攬住我,可能因為是他們的朋友受傷,不想有人影相,我也不掙扎,大叫救命,警察就來拉開那人」。那是1993年人踩人慘劇。「我回到公司,同事還問我好唔好玩呀?我告訴他好大件事,他就好緊張即刻冲菲林發相。當時是香港發相到亞洲,再發到倫敦、華盛頓,倫敦發給全歐洲,華盛頓發給北、南美洲。」

香港的事,國際都想知

讓國際理解香港發生的事,「在現場與本地傳媒行家做的大同小異,不過有時選的角度不一樣,有時是位置不一樣,又有時是所選的相不一樣。例如一個官員拿一份報告,傳統影法一定影官員和報告的正面,但如果是通訊社,角度就是這份報告好重要,好多傳媒採訪,便抽離少少影好多記者在拍一份報告。外國傳媒未必想知報告封面上寫什麼字,尤其中文的,但會看到一件事原來很多人關注」。但一般通訊社攝記不關心的本地事件,他也會帶給世界,「有些新聞是可做可不做,看你的興趣,前幾年大帽山結冰,政府封山前,一班本地行家約好全部一齊上去,這對國際新聞是可有可無,但我覺得件事好有趣、好難得,結果與行家跣住行上去,真的影到結冰,我們下來吃過早餐就發相,通訊社只有我一個上去,變成國際新聞,照片很多地方都用,好多行家問我是怎樣上去的」。

如果不是碰上疫情,會否到處飛?他自言並非「一定要去旅行的人」,對香港有感情,「我係鍾意做香港新聞,香港絕對是個國際城市,好多人覺得呢樣唔使、嗰啲唔使(拍照),但你知道拍了會有人用,知道原來是焦點」,不過攝影集命名為「疫下群像」,他並不想強調是拍疫情下的香港人,「我想強調人在疫情下的處境,只是so happen我在香港,就這樣做。而這班人也是我熟悉的人,說同一種語言,所以更有感覺」。

香港以外,最難忘的採訪

曾觸動他的不止是香港新聞,2006年2月泥石流襲菲律賓中部一個村莊Guinsaugon,約1800人口中只有50多人生還。「我去到是一片泥海,什麼都沒有,試圖行比較中心的地方,腳已踏進泥裏,怕沉下去,要同事拉我上來,他太大力,我覺得鞋甩甩哋,我話唔好拉咁快住,唔可以冇咗隻鞋,他就慢慢拉。」親眼見到災難滅村,在醫院裏拍下一名父親在吻着滿臉傷痕的孩子,「當時亦有感觸」。而2013年的菲律賓風災,他則經歷最辛苦的一次採訪,「當地斷水斷電,我在馬尼拉公司取發電機飛去中部災場,在機場被阻上機,我用盡所有方法哀求,職員說擔心入面有油,但我說是新的,從未用過,最後他們都同意讓我上機,這對我來說是比影到一張相更大成就,團隊合作好重要。去到酒店睡在大堂地下,是戰場才會發生的事,想不到一間五星級酒店,外面是沙灘與海,但裏面沒水沒電,我們就用桌椅圍住路透社一個陣地、美聯社又在另一處。影到相都要可以發相,說難忘與引以為傲的經驗,我覺得是這些」。

見證新聞攝影走進數碼時代

要說遺憾,九七回歸是其一。「那次影得真係麻麻,落大雨,解放軍入來,真的拍得很差,器材都濕了,影不到那種感覺,市民夾道望住他們進來,《南華早報》影得好好,有人拿中國國旗,又有裝甲車經過,很有歷史感。那個年代數碼相機未普及,一部幾個人共用,回歸前夕我用過一次,影解放軍先頭部隊在文錦渡入城,影完我沒跟記者車走,即時發相,那是第一代數碼相機,得個影字,要插卡才知拍到什麼。」他見證新聞攝影行業、攝影器材的演化,回想初入行,連攝記都未普及,「我入路透社時,也是香港新聞攝影起飛的年代,70年代只有兩份英文報紙《南華早報》跟Hong Kong Standard,以及《星島日報》有攝影記者,90年代開始間間都有,而世界大潮流是攝影記者與文字記者分家,香港後來慢慢才跟上」。

今次他選擇用菲林拍攝,「我們用的是8吋乘10吋的菲林,那部相機就好似以前傳統影樓的木頭機,因為我想可以比較慢一些去觀察,然後了解那個人,而被拍者也可在鏡頭前凝定,知道自己在做一件值得保存的事」。每個人物都配以一句話,為何不詳細寫他們談及的疫情經歷?「我不想這樣,若是這樣就變了新聞。我覺得回看疫情時,如果疫情最終會過去,大家除下口罩,10年之後見到戴口罩相,再看這些人的一兩句說話,就會感受到曾經經歷過這樣的時代;萬一我們不幸要一路戴口罩落去,這就是一個新的paradigm shift(範式轉移)開始,人是在這樣的狀態中。」

Bobby不會說現時影像氾濫,「有人說影像民主化,我也不會用意識形態那麼重的字,我會說大眾化、普及化,那是好事。以前去第三世界國家,你影一張寶麗來送給當地人,他們便好開心,現在他們都可以用手機影;我見到在香港花展,阿伯阿婆用手機影花,我好感動,以前的人沒機會留些影像,現在可留給自己看。就像新聞記者用文字採訪,一般人會用文字寫日記,你咪當影像係佢嘅個人日記囉,你理得佢文法係點啫。以前年代的人沒有這樣的機會,影像很稀有、很階級性,現在攝影普及是好令人開心的事」。所以他也這樣看待自己,「唔會因為我離開咗呢行就翹埋對手唔影相,就算唔係作家,平時都會寫日記,是同樣的道理。還有能力的話就影,(疫情)這樣一件大事,我想有個完整一點的影法去看這件事,就想出這個」。他保持抽離,來保存攝影中仍有自我,不追逐時間、不追逐新聞,也不用社交媒體追逐不斷更新的消息,生活得純粹,似乎也在攝影的路上追求另一種純粹,「以前做開新聞攝影記者,拿很多長鏡頭、見好多大人物、去好多大場面,甚至去外國採訪、走最前線,見到好刺激的事,當你不做這行,並不會從此不碰攝影,而是用另一種方法去看事情」。

《生活如常-疫下群像》攝影集相展

日期:即日起至6月5日

時間:下午1時至晚上7時

地址:The Culturist's Playground(上環文咸東街105-107號利文商業大廈6樓)