【明報專訊】蘇苑姍在香港藝術發展獎頒獎禮上的得獎感受,來回聽了數遍,一段錄音,不是用力的聲線,但裏面有一種力量,我不懂該怎樣形容。「文學冇可能避開複雜,避開痛……」

「嘗試將文字從身體裏拖出來再縫合。」記得她在書裏這樣寫。肉身的意象縫合成字,有一種難言之痛。

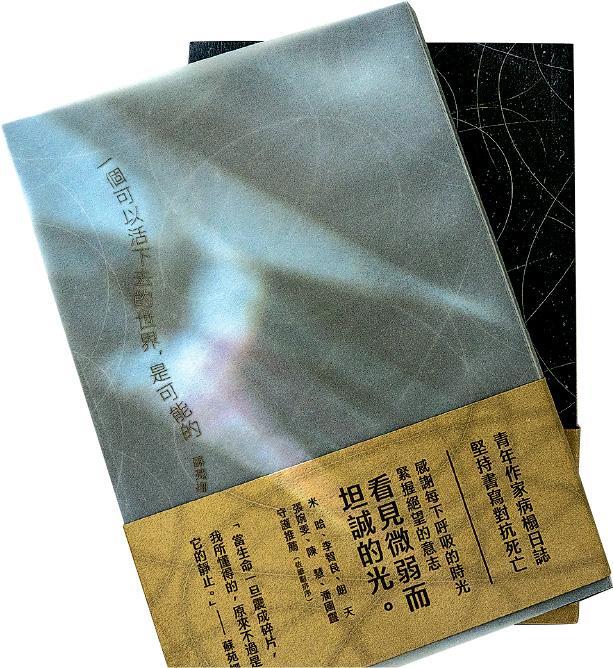

然後六月,跟蘇苑姍做電話訪問,談得獎感受,談書,談文學於她的意義。電話另一頭仍是那聲線。《一個可以活下去的世界,是可能的》(下稱《一個》)的書腰寫着「青年作家的病榻日誌」,但她說不全然是對抗疾病,而是三十多年來生命予她的痛和後來,她覺得要寫,覺得要攤出來。當生命一旦震成片碎,恰如杜拉斯在《寫作》裏說:「身在洞裏,在洞底,處於幾乎絕對的孤獨中,而發現只有寫作能救你。」

由未想過要出版的書寫,到成書,到獲獎,最強烈的感受,她認為是連結。文學無法避開痛,「但我都幾想把那種『大家都有痛』的感覺連結起來」。她在訪問中如是說。

六月飛霜

蘇苑姍在《一個》裏寫下的文字,時間最早可以追溯到二○○四年,最後標記的則為二○二一年年初。

患病的經驗和書寫,佔了書的一大部分,正如病是她無法繞過的生命經驗(但非生命的全部)。自小惡疾纏身,病情在中四五、大學畢業後和二○一八年間三次反覆病發,出入醫院治療、身體的變化、與醫療機器交手、從日常生活中被隔離、沉默,乃至己身和他人的痛……如此種種一一被銘刻在書頁上,她所目睹,關於生命的痛和更複雜的,遲疑和嘗試肯定,都在裏面。

但書的真正起點,不是病,而是男友的自殺。那是二○一七年六月發生的事,任職社工的男友梓豪被同事誣衊偷拍裙底而遭停職,一星期後警察上門調查,他從寓所躍下,墮樓身亡。事後警察帶走他的電話電腦,沒找到任何證據,任職的機構後來被揭發財政混亂,令事件更為撲朔迷離。試過上門向機構要求還他一個公道不果,想過訴諸法律途徑又缺乏證據,最後不了了之。六月飛霜。

「那一刻我很想寫出來。我未ready去寫,但要是不寫,我就會沉下去,那個沉是會自毁的沉。」二○一九年,她開始着手整理過去寫下的文字碎片,不斷反芻過去種種,好像站在不同的支點上,嘗試去問,嘗試去寫,三十多年來生命所予她的種種,一個應答。最初,它無關出版,也沒有實行或形式的預想,只是每日積累,貼近內在聲音的碎片:「每一日這樣做,或能做就做,慢慢累積下來,好像給一個,是不是叫目標?給一個方向自己完全這件事。」

她說,自己無意書寫自傳,也不是要交出一件具體的事。她所寫的,不過是生命的輪廓。

生命的書寫

關於疾病書寫,香港文學中有不少前人走過的路,譬如李智良書寫精神疾病的散文集《房間》。蘇苑姍也寫過一篇書評,名為〈我不懂怎樣評論——讀李智良《房間》的一點感想〉。

書評裏,蘇苑姍說到評論之難,說到自己從書中「認出了很多真實的東西」,譬如「正常世界」的標籤界定、日常生活的焦慮、醫療制度對病人的剝削宰制、作為病人的失語……「某程度上我無法把它當一個對象解讀,因為這個房間也在我裏面。」她又提到法國哲學家西蘇(Hélène Cixous)關於生命書寫的觀點,認為作者透過創作自我展演,表達真實情緒,讓創作的目的回歸創作主體的完成。這種文字不止是一種自剖,它打開一個病患的觀看角度,一個房間,容讓讀者經驗生命的異質。

「我寫書評時,最想報答他這種文字的地方在於,我看到他拎條命嚟寫,我想回應他我看到的東西。還有那種連結的感覺,我也看到。」在《一個》裏面,也能讀到透過病人的目光展示出來的世界,有冰冷的醫學凝視,也有圍繞在作者身邊,身處不同患病景况的人,包括被綁在牀上的婆婆、醫院學校的學生等,描寫後者的文字往往比前者來得溫柔。對比兩者,更能看到蘇苑姍的書寫裏所包含的連結。「我又不能說是同病相憐那麼簡單,是作為一個人吧,這都是那段時間為何我想轉到醫院學校工作的原因。」她說。

眾人的痛

訪問開頭,我問蘇苑姍獲獎後有什麼感受。她說,其實最初提名,她覺得自己完全唔夠班:「因為我好難把這些東西轉換成一個獎,入面太多痛。當時說獲獎,感覺很複雜,因為太痛,不止是我的痛,是整個背景。」

她提到,男友自殺後,首先想到的是鑽進書本和電影的世界,「不是想解決,是想它幫我,讓我知道要怎樣做。但你在很多書裏都找不到,或者是你不敢找」。她坦言,有時讀相關的書會有被拉下去的感覺,不敢看,不敢走得太深入,或者是怕那種痛,無法把自己拉回來。

末日後的感覺,它的靜止,可說或不可說在身上角力,儼如身體裏有一個回音室,一如她在書裏寫,「沉默或生活,都沉重,都疼痛」。痛在一個人身上,無處可逃。而且,她對於書寫自己有種難堪的感覺,到底自己的經驗是否對應如此重量,她有過質疑。二○一九年,她迎來了一個心態上的轉變——雖然這個轉變也是沉重的。當創傷如龐大的陰影降臨在集體之上,個人的痛轉換成社會的共同創傷,「特別是梁凌杰的事情後,那一刻,很自然轉換到共同創傷的感覺中」。於是這種種痛楚都成為了書中的片碎,深刻的,都留下印記。

度過那年,她形容自己再沒有無力的感覺,更似一種認清,關於人的渺小,但不至虛無:「就是踏實做你做到的事囉。不因為什麼歷史巨輪、大時代就什麼都不做,或不知從何說起、不知怎麼辦,不因為它太大就不知怎樣說,不因為自己太小就變得什麼都沒有。一九年後很明顯沒了這種感覺。」

文學與真實

「而一個太過健全的人,是無法了解他人之痛的。」這句書裏的話,讀來讓人感到驚心。或者也不禁自問,在健全與痛之間,我們站在哪個位置上?他人之痛,我們真的懂嗎?

痛與痛的沉默,我與「我」的疏離,是很多身處創傷風眼中的人每日面對的課題。書中,蘇苑姍寫到很多「突然被取消說話的權利」的人,把身體交予精密儀器,或者得承接他人廉價的安慰,「樂觀啲」、「積極啲」、「唔好諗咁多」,自己的痛苦卻無法伸張、無可量度。小時候坐在醫院等候,她最驚就是前來安慰的社工和傳道人,最驚各種「正能量」:「吓我唔係叫唔樂觀喎。正正是因為我積極和樂觀,才不想要好假和虛偽的所謂『樂觀』、所謂『正能量』,最驚就是聽到這些,但你在醫院或身邊的人往往說最多。」

面對言說的困頓和周遭的身影,文學的幽微和可能性,是她回答自己的方式。文學無法處理,但它可以把人的複雜和開放帶到面前。「小時候,又不是孤獨,而是覺得咦原來它可以給你安慰,好像你不認識他,幾百年前的人,但相比任何身邊的人都更加親近。還有好像打風落雨的時候,進入到一個很大的、不是一個人的心,不止是一個作者,那個世界很開放。對我來說這是很精神性的問題,很能開啟可以如何面對一些問題,拉高自己的視角,多一些支點。」

是的,文學無法避開複雜,無法避開痛,當中有一種陪伴,在只有自己一個面對的時候,發展一種內在的柔軟。曾因那些「正能量」而發怒發脾氣,現在,她覺得自己可以理解:「文學不是解釋,但令我理解更多。小時候會很抗拒,長大後明白為何身邊的人會這樣說,因為不知道可以說什麼。可以講乜啫。」

真誠的、完整的人

面對巨大的創傷,無論是自己或身邊人的經歷,人最常的反應就是沉默,不知如何應答。創傷是突然的劃過,人在裏面變得很小,因為溢出言語,才會痛。

而同理之道,也恰好在於溢出言語。同理不是同情,不是通過言語強行支撐出來的正向世界,人不一定要堅強勇敢,有時,脆弱也可以支撐。I feel you,在言語之外。「『感覺到』其實不是語言,不要急於武斷、急於定論,聆聽或者一個拍膊頭其實已經足夠。」就如蘇苑姍在書裏的姿態,面對他人之痛,明白表示「我無法感同身受」,但不是斷絕,不是麻木,承認痛,承認人的有限和脆弱,其實也是承認人的可能性。「有時感覺不是太親近的人,或者他們是同情、可憐你,『唉呀好慘啊,好坎坷』,但我不是只得這些,不用同情我。」

記得她在書裏寫過,「不求完整的生命,但求成為一個完整的人」,彷彿又回到她引述西蘇的說法。而所謂「完整的人」,不是個人的偉大成就,而是同在、共存,也許還有真誠。「開心的時候開心,不開心的時候不開心,做回一個人最基本的同理,一起痛,一同喜怒哀樂,真正面對自己每一刻真實的感受,發生在身上的每一件事……誠實面對自己,我覺得已經是一個完整的人。」她這樣回答。

正因為人很渺小,才需要連結,不應忽視任何一種痛。生命從來不易,因為病情,這兩年來蘇苑姍沒看過書也寫不到字,「我覺得好像消耗自己的感覺,我會好想再有這個能力。」獲獎的事,我問她有沒有多了一點連結的感覺,「都有。我很少上網,沒看到評論,但有這種感受。沒有這個獎,我不會今日跟你做訪問,不會跟不同的人認識,這個感受很強烈」。

由最初不得不寫,到漸漸朝向未來,書成為了一個連結的載體。「我不敢全然說生命的痛苦是什麼,但我幾想讓人知道生命其實是什麼,這是我一直思考的問題;不是單方面,是很複雜,不止有痛,它有痛楚的部分,但我都幾想把那種『大家都有痛』的感覺連結起來。」她說,「所以,一個讀者認真去讀,對我來說已經很感謝。剛才說獲獎後感謝的感覺很強烈,我知有人讀係畀到力量我囉。」

後記

訪問途中,蘇苑姍提起有朋友讀《一個》時感覺沉重,問我對書的感受。我想起大學讀小說創作班時,曾說過一個關於書寫自己的問題:為何要寫自己?寫自己不會顯得沉溺嗎?導師說人其實是一口井,誠實地書寫自己,往井的深淵前進,在井的末處可以通往另一口井,在一個人的深淵裏通往另一個人。這就是我讀《一個》時的感覺。

謝謝蘇苑姍在書和訪問裏的坦誠。她令我再次相信,坦誠,可以是一種力量,即便脆弱,即便無力擺脫。這也是文學的力量。「你的命運/在某種意義上也取決於我們的命運」,來自書中最感動我的詩句。

(謹此獻給患罕見病仍願以生命影響生命的O)