【明報專訊】從前中大圖書館那名為「香港文學特藏」的區域自成一角,學生與學者埋首木製桌椅研究讀書,這特藏成立轉眼20年,盧瑋鑾教授(小思)為香港文學研究「造磚」,捐贈藏書及研究資料予中大圖書館,後繼之人悉心整理書刊及將其電子化,而特藏獲作家信任下,捐贈手稿及文庫變得愈來愈豐富,由磚到屋,至今雖未有香港人完整地書寫文學史,屋的輪廓是否已能看得見?

在「港文存檔——香港中文大學圖書館香港文學特藏二十周年展」開幕典禮當日,作家劉以鬯夫人、前中大圖書館副館長黃潘明珠女士、中大香港文學研究中心主任黃念欣教授等任主禮嘉賓,不少香港作家到場參加,聚首一堂。中大圖書館於2002年成立香港文學特藏及香港文學資料庫,黃念欣形容:「我們覺得能用『香港文學』命名一個特藏是很有意義的。」因為其中可有很多爭議,例如到底什麼是文學,什麼是香港的文學,如何界定作家身分,內地人來香港寫的是否香港文學等,「但當年他們做了這個決定,就是我們不考慮這些爭議,總之要叫做香港文學特藏」。

很多圖書館有「香港館藏」部分,但該部分多數包括政府文件檔案、社會科學知識等,中大圖書館是唯一為「香港文學」設特藏的大專圖書館。黃念欣回顧當初黃太(黃潘明珠)其實想做「香港館藏」,整理關於香港的資料,因為黃太知道一個圖書館要有獨一無二的收藏,現時「香港文學特藏」因其獨特及豐富館藏,已能吸引研究者特意從國外前來參觀及蒐集資料。黃念欣舉例,曾有英國研究生為研究香港現代主義文學,想了解劉以鬯與愛爾蘭作家喬伊斯(James Joyce)的關係,特地到來參觀劉以鬯文庫,藏書中的確有不少西方現代主義文學和意識流作品。

為香港的文化/文學身分存檔

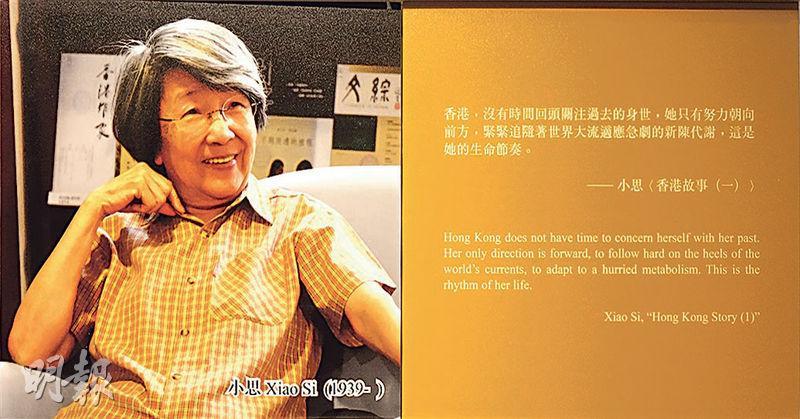

小思在自己退休之時,把個人的二萬多冊藏書及其研究檔案捐贈予中大圖書館,以成立特藏及資料庫。「檔案是很珍貴的。」黃念欣說,小思自從一次到日本京都旅行後,發現日本人做資料相當仔細,整理資料為檔案及卡片,但沒有人以同樣方法做香港研究。於是她「靠自己肉眼」在香港大學微縮膠卷部分,閱讀1930年代每一日的報紙,報紙上出現作家名字就親筆抄寫記下,因為當時影印資料非常昂貴,所以只有重要資料小思才會影印。之後再製作卡片記下資料,組織成卡片櫃,剪報就歸入檔案櫃。今日此檔案櫃在網上可看見,而實體檔案櫃則設於中大圖書館一樓。

黃念欣概括成立特藏的意義說:「我們就是做香港文學研究,這是為香港一個文化身分,或者文學身分,做了很重要的決定。」小思整理的檔案,黃念欣認為是奠定了「大家不會再講香港無文學」或「香港文學沒有規模」的基礎。原因很簡單,因為檔案櫃有兩萬多份檔案。當人問香港有什麼作家?從小思的作家檔案,就可見以作家姓名漢字拼音排列、數以百計的作家。當人問香港文學有什麼事發生過?檔案中就有以文學活動分類的部分,哪個作家訪港,舉辦座談會、文學大事或爭議如方言文學論爭等,都會歸成檔案;不少香港歷史大事亦與文學有關,如爭取中文成為法定語文運動、保釣運動。是次展覽未有重點展示這些研究性質強的檔案,但黃念欣強調檔案建立的關鍵之處,是「我們覺得香港有文化,有文學」。

珍本刊物 重現舊日多元思潮

這個香港文學特藏二十周年展,分為共四個部分,談書本外也談報刊。在「珍本書籍」展出的罕見書籍包括1920年代的書本,如香港第一個新文化機構「受匡出版部」在1927年出版由羅西等人所著的《仙宮》,此出版社1928年時還出版了袁振英的《易卜生傳》(第4版),黃念欣說起1919年中國的《新青年》翻譯了易卜生的女性主義戲劇《玩偶之家》,其引起的思潮有份促成五四新文化運動,而《易卜生傳》在1920年代末已流通香港,緊貼當時現代文學的潮流。

同時「珍本書籍」區亦展示了非常罕有的翻譯作品,例如已故作家黃谷柳《蝦球傳》日譯本,還有由「愛珍」所譯的《海底長征記》,近年有人考究發現「愛珍」其實是著名作家「張愛玲」的筆名。另有作家簽名的書籍,如已故作家葉靈鳳以筆名「霜崖」寫成的《紅豆集》、已故作家蔡炎培的《藍田日暖》等。部分書籍特別以出版類型為分類展出,如舊體文學、通俗小說(三、四毫子小說)、英語創作的香港文學作品等。

至於「報紙期刊」部分,本來在小思的檔案中已是非常重要的一環。展覽展出報紙及文藝副刊,談及《中國學生周報》、《星島日報.星座》等,亦有劉以鬯任主編,孕育經典作品如西西《我城》、也斯《剪紙》的一個雅俗兼容園地《快報.快趣》。黃念欣特別提及小思會高價購買一些昔日小報,如《銀燈》,當中會找到劉以鬯的作品,反映嚴肅文學理想亦靠通俗文學支撐。還有各本期刊雜誌如《好望角》、《人人文學》、《素葉文學》等。

記者特別留意到「香港第一個正式標榜『新詩』的文學團體」新雷詩壇的刊物《詩魂》以及「香港第一本新文藝雜誌」《伴侶》等。這些報紙期刊於黃念欣而言是反映了當時多元的文化生態,不少年輕人自發籌辦文藝雜誌,可以辦到二十多期,印刷精美;而從報紙期刊能了解那些年輕人關心的是什麼,如在《中國學生周報》中看到他們對法國新浪潮導演杜魯福的作品、Beatles的音樂有興趣,年輕人從雜誌中認識當時世界性的流行文化,我們便知道他們有怎樣的文化生活。

「愈認真地看待,眼光愈開放」

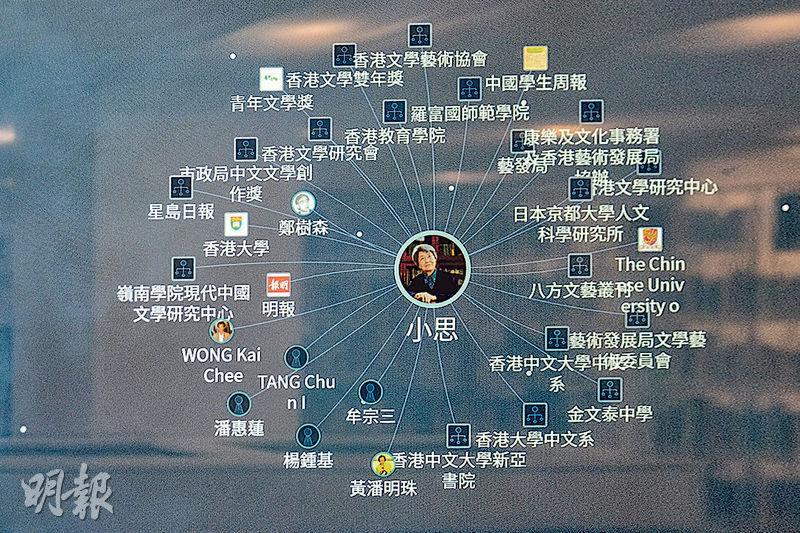

在「作家惠贈」的區域,則主要依賴作家信任,把其個人物品捐贈予圖書館,如西西在《縫熊誌》中縫製的毛熊、葉靈鳳這位藏書家製作的藏書票、已故作家侶倫的《侶倫日記》等,另外還有文具、文學獎座、海報、風景畫等。最後「數碼星空」展區,則介紹香港文學資料庫、電子化小報的發展等,當中香港作家及藝術家傳記資料庫,以資料把一個作家曾工作的組織、有關係的作家以點狀圖勾勒出來,是非常重要的研究工具,在網上能隨時查閱。

在眾多藏品中,黃念欣特別感動的一項,是讀到作家捐贈的書信中看到香港和廣州的密切關係,例如內地作家莫言、余華與西西等的書信,他們是無私、坦誠地討論對方作品。當時在內地的作家希望有台灣讀者,西西就提出為他們編書並引薦給台灣出版社,如莫言的《紅高梁》便由西西相熟的台灣洪範書店出版。黃念欣期待更多人用認真態度看待香港文學及檔案,從中會發現香港文學不只關乎香港,能看見中港台之間密切文化交流,「我覺得香港文學檔案研究是不會令我們更封閉的」,而是「愈認真地看待香港文學,我們的眼光會愈開放」,不再覺得香港身世不明。她又舉例某些照片能看看內地與台灣作家在海峽兩岸未互通時,在香港的研討會、座談會等相遇,香港是一個很有活力和色彩的地方,有過這樣純粹地以文會友的時代。

對黃念欣而言,香港文學研究曾經有段時間是處於「真空、空白」,人們不覺得香港文學有什麼價值,而這半世紀以來有很大轉變, 各大專院校已有香港文學相關課程,談現代文學會講及香港作家,多了相關的博士論文,研究題目由國共內戰、冷戰、日治時期的香港文學,到文學與電影、通俗文化、歌詞有什麼關係。在中國現代文學圖景,台港澳文學處於邊緣的位置,只出現在最後章節,「如果我們自己不研究嘅話,人家就以為用十多頁可以講完台港澳文學……檔案是留存我們身分很重要的地方」。所以所謂「真空」,其實不是香港文學沒有東西,只是沒人有意識讓它成為一個有系統的學科,有自己身分,有穩定的藏館放好自己的資料。

中大圖書館的館藏,除了香港文學這個圖書分類,接收的手稿、書信文件與作家物品又是一類,還有很特別,仿效日本收藏方法的「作家文庫」。現時中大圖書館有的劉以鬯文庫、西西文庫及葉靈鳳文庫,讓研究者可以了解他們創作時受什麼作品影響等。在現時新裝修好的香港文學特藏,這些書會放在以流線型透明膠櫃封起的書櫃,讀者想看個別書本可聯絡圖書館職員取出。這個流線型設計,據知取自「曲水」意象,自然想起《曲水回眸——小思訪談錄》,寫王羲之描畫的文人雅士「曲水流觴」之樂。

造磚,永存香港大眾生活

訪談錄中,小思形容自己工作是「造磚」,因「無資料就不可以研究」,捐贈是因為「所有屬於個人的東西,都不會是永恆」。她的檔案在變成「公器」之前,一直由私人角度出發,卻又奠定了後來大家認為香港文學有什麼研究進路,作家研究、報刊雜誌、文學事件,社會、政治、歷史。有些檔案甚至是記錄香港的衣食住行,例如交通,但黃念欣說確實需要用這些資料去讀李碧華《胭脂扣》和劉以鬯的《對倒》,「你認識香港的衣食住行,你才識讀香港文學……文學不是一小撮人的興趣,其實大眾的生活都在其中」。所以讀香港文學,是讀香港的生活和故事。

黃念欣引用小思《香港故事》中那句「香港,一個身世十分朦朧的城市」,長久以來大家都感嘆香港身世不明,又或如已故作家也斯那句「香港的故事,為什麼這麼難說」,香港像英國又像華人地方,世俗與商業卻偏順水推舟成為「中西文化交流中心」,大眾人云亦云又承認香港「文化沙漠」的惡名。即使文學在早期沒有什麼身分、好像沒什麼經濟上效益,黃念欣認為「這麼多年來大家打開報紙、讀副刊,陪伴我們消磨了很多時間……大家都會追連載小說,文學一直都陪伴香港人」,香港雖未有香港人書寫的文學史,她相信今日小思也未必再認為香港「身世不明」。

在香港文學資料庫中有這樣一條題目,「香港有沒有文學」,這句在黃念欣而言是問香港有沒有好的文學,有沒有值得一讀再讀和推廣、有價值的文學,文學又如何與社會有關。有人認為香港文學要靠南來的明星級作家如茅盾、蕭紅,但檔案反映了香港早有年輕人創辦文藝雜誌;後來又有國共內戰時期不同陣營對好作品以自由思想或人民為本的爭論,到1970年代着力以文學探索香港生活化、年輕人及自己聲音,再在回歸前思考在他人論述之外「香港人的文學史」是什麼,有什麼代表作品?這些思潮一波一波下來,黃念欣認為如今也是另一個關鍵時刻,要問「文學何為」,即文學是否仍有改變世界的能力,其中包含焦慮與期昐的情感,她期待作家解答。

整理文庫 接近另類的「現場」

黃念欣提議作為讀者的我們,整理一下自己的書櫃,也是自己的「文庫」,或許就會發現那些文學作品對自己的人生很多大影響;有機會時,多讀香港文學,她說「文學是很多付出的一件事」,因為讀書是與書本維持三百幾頁的關係。她並期待更多讀者使用特藏與資料庫,「檔案就是史實」,研究檔案就是去「接近歷史現場」,追問喜歡的作品和作家背後的故事。她自己是從大學時訪問香港作家開始,認識到作家再肯定香港有文學,說來也是另一種接近香港文學的「現場」,而更多人或造磚,或參與在文化現場之中,香港文學便能延續下去。

港文存檔——香港中文大學圖書館香港文學特藏二十周年展