【明報專訊】7月3日,風暴過後,早上知道羅啟銳去世的消息,下午近黃昏又得悉倪匡辭世了,7月真難過。許多香港人從小看金庸的武俠小說,以及倪匡的科幻小說長大,我們從小就從課本以外,想像出兩個很不同的世界,一個是傳統的中國古代的武俠江湖,另一個是想像的無邊科幻世界。香港彷彿不在場,但在依稀之處,好像又有香港的側影和倒影。更何况,沒有香港,沒有金庸;沒有香港,也沒有倪匡。

死裏逃生,傳奇人生

我們都知道倪匡原名倪聰,字亦明,生於上海,父母和妹妹亦舒在1951年來到香港,倪匡卻留在中國大陸上大學,他多次死裏逃生,經歷相當離奇。1956年,倪匡偷養的狼狗,咬傷大隊黨支部書記,又由於倪匡和幾個人,把木橋拆下來生火取暖,倪匡被黨支部書記指為「破壞交通」、「反革命」,被隔離在小屋中。有人通風報信,指倪匡有可能被判二十年徒刑甚至乎死刑。於是倪匡連夜騎馬到火車站,乘坐火車又坐船又走路,從上海到了廣東,經澳門偷渡到香港,1957年7月5日到達。又是7月。

青少年時,我看黎明和李嘉欣主演的電視劇《原振俠》(1993),黎明主唱的主題曲《願你今夜別離去》晚晚都聽,但就小說而言,還是衛斯理系列比原振俠系列出色。過去看了不少倪匡的小說,本來已放低了一段日子,想不到,其實原來一直沒有離開過倪匡的作品。

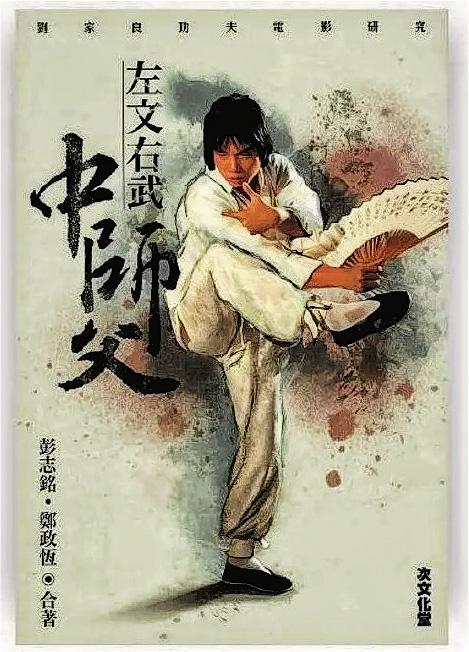

2016年,香港書展首次設定年度主題,那一年主題是「武俠文學」,我為香港三聯編輯《金庸:從香港到世界》一書,翻閱了倪匡所寫的《我看金庸小說》一系列五本金學研究專書。2021年,我和彭志銘準備出版《左文右武中師父:劉家良功夫電影研究》,發現劉家良最好的電影作品,都是倪匡編劇。這兩件事,下文再作說明。

青少年時看倪匡,如今也在看,一直看倪匡。倪匡寫科幻小說、武俠小說、電影劇本、報紙雜文、金學評論等等,還有在電視清談節目《今夜不設防》,與黃霑和蔡瀾一起當主持人。倪匡是說不盡的香港傳奇作家。

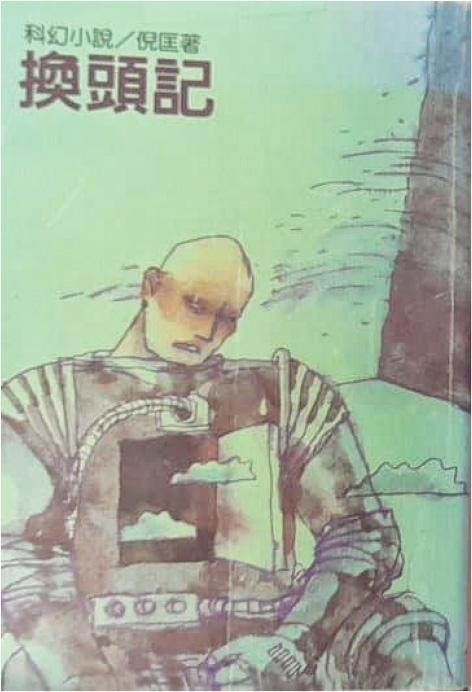

衛斯理科幻小說:《換頭記》

話說,倪匡有日經過大坑道,看到衛斯理村的入口門牌,就想到用衛斯理為筆名,寫衛斯理為主角的連載小說。

倪匡的衛斯理系列,由《鑽石花》開始,當初的定位是現代武俠言情小說,衛斯理是旅行家,也是深精武術的名家,小說融合武俠、言情、探險於一爐,可見一開始並未走上科幻之路,1964年開始連載的《妖火》,才有科幻題材。

衛斯理系列從《鑽石花》到《新年》,自1963年起到1973年在《明報》副刊連載了十年,其中有《藍血人》、《支離人》、《老貓》、《天外金球》、《筆友》、《大廈》、《古聲》、《換頭記》多個名作。中間一度停筆五年,又從1978年至1992年間,在《明報》副刊連載《頭髮》到《禍根》多個小說。之後小說只以書籍形式出版,不再在報紙副刊連載,至2004年的《只限老友》,為衛斯理系列畫上句號。

多年來,衛斯理系列膾炙人口,深得香港和台灣兩地讀者重視,也有一些論文以衛斯理系列為主要研究對象,可惜的是,近年關於華文科幻小說的討論,太着重於當代中國大陸的小說作家。對於倪匡,卻是視而不見,這是相當可惜的。事實上,關於衛斯理小說的特色,還有不少討論空間。

衛斯理小說中不乏別出心裁之作,1967年底開始連載的《人造總統》(出版時改名為《換頭記》),有相當獨特的政治意味,《換頭記》寫獨裁國家黨主席,因為核子基地的意外,身體嚴重灼傷。於是,獨裁者的重臣「靈魂」將衛斯理押走,要求衛斯理勸服生物學家奧斯教授,為獨裁者進行換頭手術。衛斯理拒絕,但奧斯教授被「靈魂」捉去,衛斯理以身犯險,甚至冒充獻出身體的人。在一髮千鈞的險境中,獨裁者改變了想法……

《換頭記》令人想到六十年代中期,中共的原子彈試爆實驗、冷戰時期美蘇兩大國的動物換頭實驗,以至當時的獨裁恐怖政治。

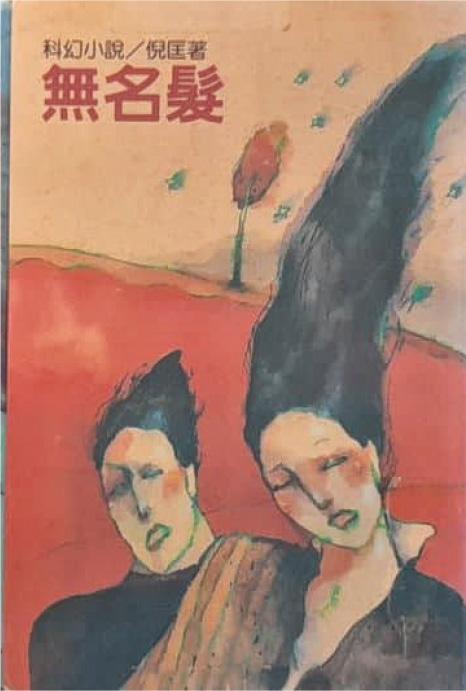

原罪與宗教:《頭髮》

《頭髮》(舊版:《無名髮》)是衛斯理系列的代表作之一,小說中,衛斯理受教授朋友所託,尋找成為了嬉皮士的兒子柏萊,在尼泊爾,衛斯理找不到柏萊,卻找到柏萊的朋友辛尼,原來辛尼和柏萊從一具令人做夢的儀器,了解到肉體無用,人可以回去原來的天堂家鄉。隨着辛尼動手,柏萊死了,但其實柏萊的靈魂轉世為南美的黑軍族土人,而且變得相當邪惡,但柏萊還是因為闖入軍事禁區,中槍身亡。反而,衛斯理透過裝置與可以傳送思想光波束(靈魂)的頭髮,上了天堂,找到了真相……

衛斯理逐步知道,地球人類原來是在實驗室製造出來的人,繁衍出來的後代,這些自實驗室中長大的人,變成了罪人,於是被剝奪了智力,送到地球去。天堂上永恆的人(神仙)派過四個人到地球上來,作挽救罪人的行動。所謂A、B、C、D,分別指信奉阿拉(Allah)的回教先知穆罕默德、佛教(Buddhism)的釋迦牟尼、基督教(Christianity)的耶穌、道教(Daoism)的老子李耳。

《頭髮》是關於人類起源、正義、救贖、世界宗教,以及原罪觀念的科幻小說。在最後一部分,衛斯理面對A、B、C、D,不禁控訴道:「地球上的人,本來全是邪惡的,但是自從你們四個人去了之後,傳播着道理,希望人會變好,結果,變好的人受苦了,他們成了邪惡的犧牲品,而又全然孤立無援。」爭論不久,衛斯理知道天堂和地球的時間比例是一比五萬,天堂一小時,地上近六年。衛斯理不得不走,回到白素身邊。(這恰恰解釋了1973年到1978年間,衛斯理小說停止連載的原因,原來衛斯理離開地球,到天堂見A、B、C、D。)

倪匡在1986年信奉基督教,如今「蒙C寵召」(見倪匡媳婦周慧敏發文),這當然不是一時筆誤,只要看過《頭髮》,就知道來龍去脈了。

倪匡與劉家良

2012年,第31屆電影金像獎的終身成就獎得主是倪匡先生,記得當晚是由徐克頒獎。

倪匡不單以寫武俠、科幻、偵探、奇情小說聞名,1967年他撰寫了劇本《獨臂刀》,成為邵氏公司的核心編劇,其中與張徹合作的《報仇》、《馬永貞》、《刺馬》、《憤怒青年》、《洪拳小子》,為劉家良編寫的《陸阿采與黃飛鴻》、《少林三十六房》、《中華丈夫》、《瘋猴》、《爛頭何》、《武館》,還有為楚原改編古龍小說的《流星.蝴蝶.劍》、《楚留香》等等,最為著名。李小龍經典之作《唐山大兄》及《精武門》,也是倪匡不具名參與編劇。倪匡一共寫過大概三百多個劇本,據說最高峰時一天可以寫二萬字。

劉家良最好的電影,都是由倪匡編劇,尤其是《少林三十六房》,影片前半部以文戲為主,主角劉裕德受反清復明思想感染,被清軍追殺,後半部改以動作場面為主,劉裕德上少林習武,學得一身好功夫,下山報仇,創少林三十六房,將少林武功傳至俗家弟子。

片中的文戲對白,可以看到倪匡的心聲。有一大段對白寫都很好:「在人屋檐下,不能不低頭,我們要低着頭過一輩子,連子孫也要低着頭過一輩子?」「要是不怕斷頭就不用低頭。」「只有一個人不怕斷頭沒有用,要很多不怕斷頭的好漢才有用。」這些都是經歷過極權的人,才可以寫出來的。

我和彭志銘合著的《左文右武中師父:劉家良功夫電影研究》,從民俗學、作者風格、電影文本、武學四個角度討論劉家良電影,我們在對談完成之後,發現有若干問題,想到應該向倪匡請教詢問。於是,彭志銘跟倪匡通電話兩次,問了一些當年創作和合作上的問題,彭志銘筆錄後,寫成全書後記〈專訪倪匡.為劉家良電影研究點燈〉。這可能是倪匡最後的訪問紀錄了。

看金庸小說

金學研究,在梁羽生以後,再有另一奠基人物倪匡。1980年,遠景出版社的創立人沈登恩力催倪匡評介金庸,稿未到,稿費先到。倪匡幾乎沒有再翻金庸小說,五天完成六萬字,快快手手出版了《我看金庸小說》一書。

倪匡在八十年代一共寫了五本金庸小說的評介著作,開啟金學專著的先河,後來愈來愈多人加入「金學大軍」。由市民大眾的討論,到金學的成形成勢,卒之文化學術圈也不得不研究金庸,金庸作品就由通俗小說,搖身一變成為香港文學以至華文文學經典。

金庸小說研究的興盛期,是八、九十年代。在八十年代,無綫電視的金庸小說改編劇集掀起狂潮,而金庸小說也席捲台灣和內地,倪匡寫了他的首部金庸小說評介著作《我看金庸小說》,書中為十四部小說排位,逐一點評,提出不少可供發掘的話題與角度。

2016年,當我編輯《金庸:從香港到世界》一書時,中間一章是名著分析,希望深入發掘金庸的重要代表作品。倪匡曾經為金庸小說的排位,《鹿鼎記》、《天龍八部》、《笑傲江湖》、《神雕俠侶》名列前四,我當然毫無異議,不用作他想,就以這四部小說為主,尋找最出色的論文,充實文集。

《我看金庸小說》中,倪匡寫了作品統論,除了逐步說,也比較了新版和舊版的金庸小說,又有小說人物榜。最後的雜記也很有趣味,許多人都知道倪匡為金庸代筆,寫了一小部分的《天龍八部》,寫作過程中,倪匡弄瞎了阿紫。金庸巧妙地順水推舟,刻劃苦戀的游坦之更將眼睛給了阿紫,阿紫最後又挖出雙眼還給游坦之。倪匡也不得不佩服了:「淒楚、戀情、偏激、浪漫,都發揮到了淋漓盡致的地步,大小說家的能力,確然令人心折。」

自由與智慧

1983年連載的衛斯理小說《追龍》,其中說東方有一個城市必有災劫,衛斯理明白到大城市原來的優點消失,城市就會毁滅、死亡,衛斯理又說:「這座大城市的死亡,將是逐步逐步的,在它的死亡過程中,可以離開的人,誰還會留下來?而離開的人越多,死亡的過程也越快,你仔細想想,是不是這樣?」這個東方城市的名稱,呼之欲出,就是香港。

無花無假,倪匡果然有過人的智慧。倪匡的智慧,當然是來自他個人的獨特經歷、思索,以及廣泛的閱讀,他愛讀柏楊的《中國人史綱》和《醜陋的中國人》等書,而在訪談稿〈我是怎麼寫故事的?〉中,倪匡自言最喜歡看小說:「十二歲以前就看遍中國傳統小說。……外國的小說我也看,中學時已經看很深奧的翻譯小說。可以說你說得出來的好看的外國小說,我幾乎都看過了,不論是英國作家的、法國作家的、美國作家的,甚至俄國作家的,我都看,而且很多都看過幾遍。」

我們都知道倪匡熱愛自由,在1987年出版的《皮靴集》中,倪匡談及了自由,他寫道:「多少年來,生活在香港,最可貴的一點,是享有人類自有社會組織而來,所能享有的最高個人自由。而這種個人自由的享有,已成為香港人生活之中,不可或缺的主要部分。沒有了這一點,香港人的生活,就徹底改變,香港的面貌,也徹底改變,香港的現貌,必然無法維持。」

倪匡「蒙C寵召」,令人不禁惆悵,以上這番話,想必又教我們心有戚戚焉。