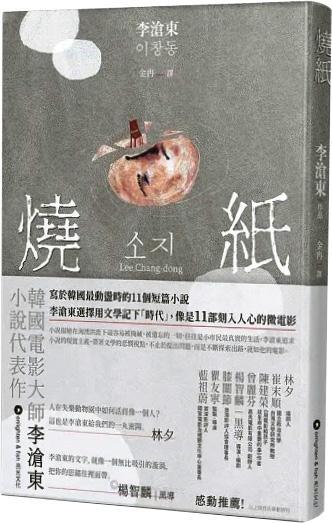

【明報專訊】相較於小說家,香港大部分人都先於《燒失樂園》、《薄荷糖》、《綠洲》、《密陽》等非主流電影認識韓國導演及編劇李滄東。他的鏡頭捕捉了一代人墜落又重生,他的文本成為了一個時期的集體記憶。被稱為「電影作家」、「電影詩人」的他,在轉入電影界前的確一度在文學圈裏打轉,前前後後共發表過兩本小說集。曾幾何時,他選擇以文學記錄時代,可這些作品一直被埋沒在電影背後。在眾多年以後,經林夕引薦,他的滄海遺珠《燒紙》(金冉譯;亮光文化台灣分公司出版)近日終於翻譯成繁體中文版。十一篇寫於動盪時代的短篇小說,字裏行間全是歷史在人民身上刻下的創傷。一如近距離目睹時局變化。

文學與時代

每個時代都有反映當時社會面貌的文學,而自上世紀八十年代起,韓國文壇開始有了「分斷文學」的概念,那是展現朝鮮半島南北分裂後的歷史現狀與傷痛的文學。在李滄東的小說中不難找到端倪。〈臍帶〉的母親在倉皇中誕下遺腹子時,用牙咬斷緊緊牽繫她與兒子的臍帶,把兒子養育成人後她仍無法割捨那難以言喻的羈絆,使她妒恨起兒媳婦,甚至以離家出走要脅兒子趕走兒媳婦,最終兒子很快便接受了母親的離去卻又懷着欲斷難斷的情意結。看似老套的兩難處境蘊含着更深遠的意義,象徵兩個被狠狠切割的民族曾經血肉相連的關係。其時的戰火還留下了零碎卻密集的火種,從於戰爭中喪生或是因異見而被殺死的人之間萌發,他們遺下了家屬,家屬又在坎坷中遺下了恨,在那個時代中不斷重演,沒完沒了,無法自拔地陷入痛苦悲劇的循環。

隨着時代更迭變遷,「赤色分子」的稱謂起初是南韓民主化運動中試圖與社會主義陣營劃清界線的標記,後來參與民主運動的人也同樣染上了血色。《燒紙》中各個作品分別寫於1983至1987年間,當時正值南韓命運波瀾起伏之時,也是大家熟知的「光州事件」後寥寥數年。作為社會政治觀察者,作者有在部分作品直接以政治事件渲染內容,有的通篇均沒有提起,但文字的控訴仍然有力。如〈為了大家的安全〉只在老太太發酒瘋時沒頭沒腦地隨酒氣吐出遭「害死」的兒子「有比吃飽肚子更重要的事情要做」,然而大家只顧着繫上「安全帶」,任意束縛自己與他人的自由,留守在最安全的位置冷眼旁觀,連唯一想過大聲疾呼的記者也只是在腦海裏預演了慷慨激昂的演說,就把話吞回肚子裏去。這篇小說描寫的可笑事件帶點瘋狂,卻展現了當時南韓巿民對社會事件的冷漠,恍如用冷殺死了人。李滄東的文字書寫時代,又超越時代,直扣目前。「四季讀書會」創辦人之一宋子江(博士、詩人、譯者)與我說書時,曾問道:「為了集體安全的名義,是否什麼都可以做?〈為了大家的安全〉並沒止步於地域與時代界限,它令人思考到現在是否應以防疫為由而禁足?小說家看似在寫他身處的世界,但他的關懷遠遠超過自己生活的地方,關注人類與人類之間的生存處境問題。」

文學與電影

進入上世紀九十年代後,南韓試着擺脫民族分裂和戰爭的陰霾,伴隨西方文化的洗禮步向工業化與城巿化。在急着要蛻變的大城巿裏,並不是每一個人都能跟上步伐,當然亦無法理想地緊守發展崗位。一如既往,李滄東的文學與電影文本總是注視着時代末端社會邊緣,記錄一群逗留在骯髒陰溝裏的普通人,如何在歷史遺留下來的問題中作反應。「他很懂得去講述一個人怎樣被身處的大環境,步步迫使並走向極端的地步。」宋博士如是說。在電影中,我們往往會看見角色各自在扭曲的世代中沒有且沒法逃離生活的反覆無常。在小說中同樣充斥着類似的人物肖像,〈一頭有心事的騾子〉的大杞每天辛苦勞動,無意識地過着平庸瑣碎的日子;〈火與灰〉中因大型開發工程而流離失所的船夫,在發展與滯留的夾縫中肆意買醉;〈舞〉的妻子為錢而狂,不斷在該歇息的空間掙扎着自討苦吃;即使有人幸運獲得政府興建的拆遷安置房,也不過是度日如「螞蟻在啃咬死蟲子」。每每在壓抑中喘息着得來不易的一口氣。

《燒紙》纏着的書腰上,寫着「李滄東追求小說的現實主義,帶著文學的悲憫視點,不止於提出問題,而是不斷探索出路,就如他的電影。」所謂現實,也許只是真實得血淋淋,諷刺地帶點戲劇性,我們才不忍直認它何其殘酷。「這樣也算是活著嗎?這麼活著也敢算是活著麼?」「存在即痛苦,痛苦即存在啊。」書中處處可見渺小人類在迴響中的吶喊,放大了他們的無力感。

幻滅與希望

讀《燒紙》並不覺濫情,更多時候是無淚無語。儘管每個結尾都好像看到了光,人物亦得到某程度上的慰藉,但李滄東並沒有撥開世界的霧霾,在暗影下依舊難以釋懷。帶刺的安慰。這似乎也是作者自身的迷茫,在尚未看見的出路上徘徊。唯一一次能夠排遣這種不暢快,是某個角色在死亡之前找回被蠶食得殆盡的自我,在大雪紛飛下「以一個人的身分」帶着微妙的幸福感遠去。可絕大部分角色,始終無法融入社會、家庭,自我價值低微得近乎貼地。無怪乎,年青人在上一代的陰影下,一直被抹煞和剝奪自身的身分認同感,〈一頭有心事的騾子〉的啟東被巡警剃掉一頭自豪的長髮,罪名是長髮「引起他人的反感」;一頭在鬧巿中被貨車輾斃的騾,被人你一句我一句的喚做「馬」,大杞只幽幽地試着為牠正名;為了家庭的安全,父親親自把兒子送上警察局,母親親手燒掉兒子印刷的傳單(〈大雪紛飛的日子〉和〈燒紙〉)。思想是兩代人之間的鴻溝,而彼此亦因身處不同的歷史現場而錯摸了對方的傷痕,任由恐懼支配人,人支配其他人。

在「我」的意志薄弱下,反而更彰顯屬於人類本能的性慾。〈一頭有心事的騾子〉的大杞來到城巿後即「一蹶不振」,〈戰利品〉中的「生殖器」一直刺着共犯的褲子。在韓國這樣一個男尊女卑的社會裡,性往往代表了話語權。有些說不出口的話以生殖器的皮相道出,而喪失性能力的人,猶如站在這個時代的最底層。

顫抖中的微光

恐懼與火是《燒紙》中不可或缺的元素。恐懼一旦產生並根植心中,就無論如何都不能消除,並在黑暗中不斷漫舞。文本中的恐懼總是如幻似真,說不上是幻影,且有種說不出的真實。「他茫然若失地坐在空蕩蕩的房子裡,除了呆望著黑暗和寂靜,不知道自己該做什麼。」「他覺得自己正做著一場可怕的噩夢,面目猙獰的孩子、兇狠的狗,甚至這間陌生的屋子,都只是一場噩夢裡的場景。」作者意圖透過這種方式,讓角色處於極限的精神狀態,令恐懼無遠弗屆。但有時他也會把恐懼掩藏起來,只將一切根源量化,為所有無以名狀的痛苦、畏懼和憤怒命出名來,以什麼牙痛肝痛莫名其妙的痛存在着,在文字裏化作活着的證明。

火與恐懼的性質本來相似,星星之火,既能燃燒,又易蔓延——母親用火燒掉受暴力對待時掉的髮、青年為控訴政權引火自焚、老太太在夜色中燒掉印滿「思想」的傳單,就連疼痛也像是火燒。一一扔進火堆燃燒吞沒後若尚有餘燼?那個韓國青年在絕境中找不到出口,只能燃燒自己作無聲控訴,「不知從哪兒吹來一陣風,火焰晃動起來,燃燒的紙張被吹到空中。燒剩的白色灰燼被風吸起,又被吹成碎片,四下飛散。」當青年和傳單的「思想」都隨着炙熱的火勢燒開去,烙在每一個沉默的心裏,「逐漸被夜幕吞噬的巨大混凝土橋墩之間,一個渾身燃燒著火焰的人。可是他沒有墜落,而是穿透了死亡,正在上升。」(〈燒紙〉)在火的餘光中也許有人會看到意義和價值,沉重,但隱含的希望大概正是作者想傳達的訊息。(〈火與灰〉)

信仰的意義

當人不斷面對失去,脆弱的心靈無法支撐下去,難免會期求在苦難中得到突如其來的救贖,如同在極夜中看見了星。這就是人們需要信仰的原因。而李滄東的作品亦不乏宗教題材,電影中偶有人會突兀地圍作一圈禱告,〈火與灰〉那位母親也在喪失幼子後上教堂、做禮拜,躲進信仰的庇護;那位父親則作為理性擔當,在心中吶喊「永生及復活。每每聽到這種說辭時,我都無比憤怒。因為我實在無法接受居然用這種方式去解釋和撫慰一個孩子的死亡。如果真能給一個三歲孩子的死準備永生和復活,那麼為什麼要放任他的死亡?難道,一個剛剛開始觀察和學習這個世界的天真無邪的孩子,他的死亡還藏著某種法則和天意嗎?」在瀰漫着死亡的荒謬世道,丈夫寧願陷進「這個充滿罪惡和謊言的世界,就是沒有神的悲劇。」這種無從抒發只能怨懟的痛苦,也不願像妻子「忽然間比迷信的人更加虔誠地出入過去從未去過的教堂,試圖用讚美歌和祈禱來戰勝痛苦。」同樣是面對孩子的死亡,夫妻二人的矛盾並沒有訴說誰較懦弱,反倒令人更手足無措。這讓我想到電影《少年Pi的奇幻漂流》中最後一個問答:「你相信哪一個版本?是有動物一起漂流的故事還是沒有?」「前者。」「謝謝,那你得到了信仰。」(Which story do you prefer? Which is the better story, the story with animals or the story without animals? / The story with animals. / Thank you. And so it goes with God.)有時現實太過殘酷,如不用「想像力」重新詮釋「現實」,大概熬不下去。也許只有主動去選擇相信美好的事物,才不至於被黑暗吞噬,苟延殘喘。是以李滄東的電影中總有如詩的意象,如信仰,讓深埋在底層的弱者看到宗教一般的美麗光暈。而我們不該去爭論哪些光暈孰真孰假,只談相不相信。

在大時代下我們閱讀

「四季讀書會」在6月末為大家捎來《燒紙》這本書的分享,若有人如我一樣不知好歹地未讀書便先聆聽讀書會發布的Podcast,或許會覺得非要找這本書來看看也說不定。後來我果真讀了書,又找到了其中一位說書人——宋子江博士,像書友一樣交流這本書如何「以不同的故事回應社會事件及人性問題,充滿李滄東式的殘酷與憐憫」。

過往辦讀書會時,宋博士也試過對讀同一時期的相關書籍,從文學歷史時代背景各方面去了解作品。這次在分享《燒紙》前,宋博士也看過李滄東的另一本著作《鹿川有許多糞》(武漢大學出版社,1992年)。這本書暫時只有簡體中文版,「與寫下《燒紙》的時間雖然相差幾年,但他的創作命題並沒太大變化,主要的分別是《鹿》的敘述更加直接。個人比較喜歡《燒紙》這種值得回味的手法。最深刻是書中附帶一篇李滄東親撰的感言,還談到自己那時寫得還不夠好」。如是者,一位小說作家在不惑之年帶着這一點點遺憾,轉而創作電影劇本,並找到最適合自己的表達媒介。熒幕的光與影,讓李滄東的文本更為閃亮。

「四季讀書會」過去也曾有過李滄東電影《燒失樂園》的分享活動,當時每一場活動也會特意設計宣傳海報,頗具心思。而讀書會的名字,其實來自也斯(梁秉鈞教授)辦的《四季》文學雜誌,引伸的意思是無論四季變化如何,我們都可以通過讀書、討論去面對四季轉變。