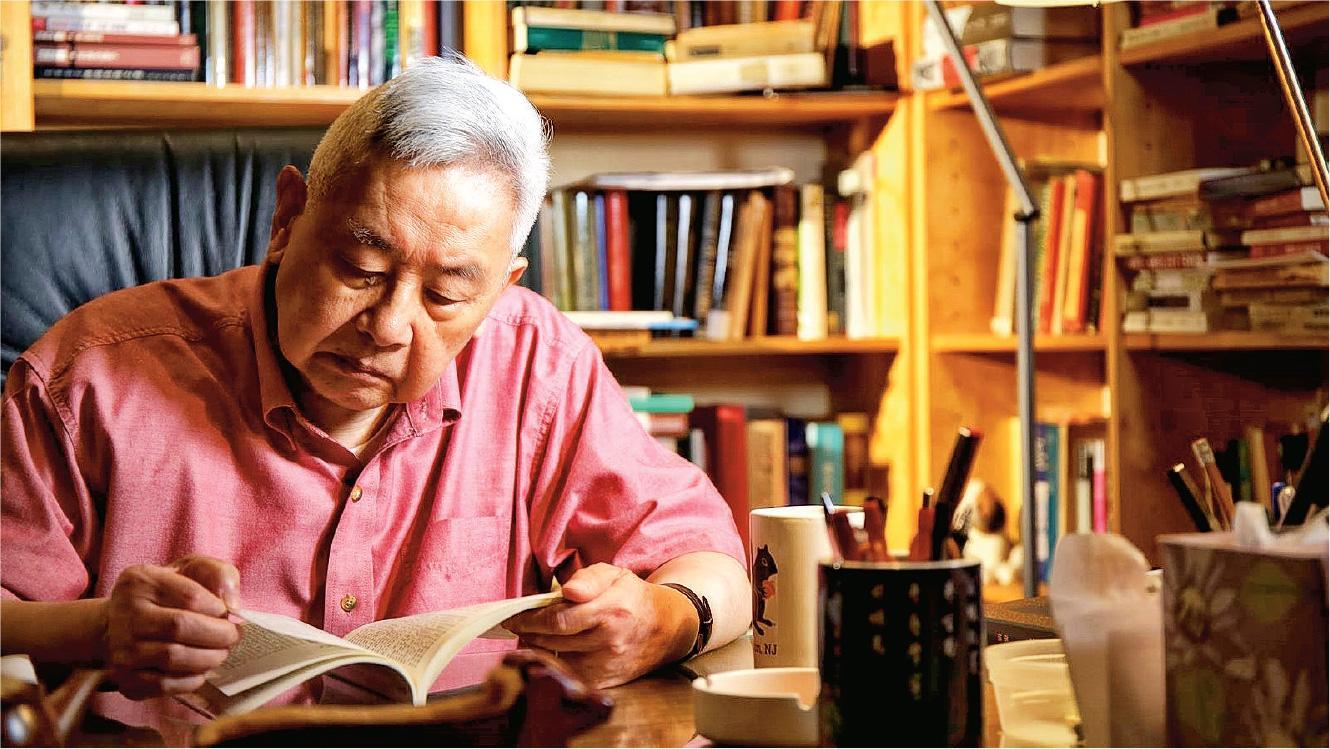

【明報專訊】一代史學大師余英時先生2021年8月隱入歷史,牛津大學出版社在數月後即出版《余英時詩存》(以下簡稱《詩存》),對紀念余先生可謂及時。《詩存》收余先生詩詞過百首,許多屬首次刊行,包括對親友的交誼酬應,如賀壽內兄陳之棠便有七首。余先生的舊體詩作頗為人所稱頌,雖非以詩人名世,也曾稱無意印行詩集,但其詩作常在友人間流傳,也有人一直收集並嘗試出版(見傅鏗〈分明非夢亦非煙——讀余英時先生詩選〉)。

余詩的價值,正如《詩存》後記引孫康宜教授云:「余先生寫的詩歌數量很多,而且是他思想中很重要的一部分,見證了中國文人自古以來所遵循的『詩言志』傳統。」不誇張地說,余先生的詩作構成了他思想的一部分,肯定會成為後人研究余先生思想的助力,《詩存》出版的意義就不言而喻了。

一

余先生一生交遊廣闊,師友門人甚眾。文人間詩歌唱酬是平常事,《詩存》出版正是詩作收集開端而非終結。筆者寓目所及,蔣力的《楊聯陞別傳》提到楊家紀念冊上常有余英時的留言,1965年7月2日就有五絕一首,原文如下(見該書第195頁):

技劣精神好(春樹),

詩成滿貫輸(英時)。

三番兩次賞(老師師母),

愧殺牧牌奴(諸弟子)。

短短四句,已可見張春樹、余英時等學生在楊聯陞家中打麻將的師生同樂。這首小詩雖無手迹可核對,但《楊聯陞別傳》作者是楊聯陞外孫,他據楊家紀念冊所記,如要查證也非難事。

另一例子是朱鴻林教授於2017年印行的詩集《亮父詩稿》,余先生為其撰寫的序文,最後以七絕一首作結:

述作淵通久擅名,孔門掌教費權衡。

尚多餘興耽吟賞,數卷詩詞寄性情。

此詩《詩存》亦未收。按余先生自署「時年八十有四」,即寫就於2014年。朱教授詩集所載,1998年及2014年先後兩次呈詩余先生共三首,可惜詩集並不附友人唱和酬答作品,未能得知余先生有無贈詩。另外,余先生自己在《蠹餘集:汴梁陳穎士先生遺詩稿》序中記述,他跟勞延煊在1976至1977年間,曾「寫了不少或莊或諧的作品」,陳穎士也參與其中,之後「收入集中的不過是存二三於百十而已」。相信這些詩作,將來或有機會重現於追思懷念余先生的文章中。

二

余先生在不同時間曾發表舊作或手書贈予友人,而《詩存》按其手迹編年順序,在趕付剞劂之時難免有亂。如〈失題二首〉,註釋據余先生給《明報月刊》手書的丁卯2月訂為1987年,並順指余先生另一版本手書奉答觀的日期乙卯(1975年)「應為『丁卯』」。查此詩寫於1975年,殆無疑問。其一,余先生奉答手札用的是新亞書院信箋,結合詩句「三年看盡世情遷」可作證明。余先生由1973至1975出任新亞書院校長兩年,「三年」即指橫跨73年到75年。其次,余先生手札云「復觀先生寄示與海內外諸詩家唱和之作,次韻奉答」,但徐復觀先生卒於1982年,如按《詩存》註釋所謂寫於1987年則變成天人交會。其實,此詩乃余先生於87年丁卯才以觀于海者署名,交予《明報月刊》刊載而已。

至於余先生用新亞書院信箋的手書,會否也是後來書贈友人的呢?這裏可再作補充,這組唱和詩一共六首,早於1980年已刊於台灣《中外文學》九卷五期,發表時以〈舊詩十六首〉為題(另外十首非唱和詩),其中《詩存》未附的徐復觀原詩是〈得今生寄詩奉和,時文化大革命正劇〉:

故人萬里尚懸懸,歲月遷流意未遷。

八表昏霾燈欲滅,千山寒凍鳥難旋。

乘桴此日真成讖,掃跡他鄉便是禪。

莫向天涯悲暮景,攤書啜茗樂年年。

考此詩背景是徐復觀得友人孫克寬(今生)甲寅歲暮寄詩,其後徐先生奉和並轉示友人,於是引來周棄子、蘇文擢、涂公遂等人唱和,故余先生才有乙卯次韻奉答之作。由於徐復觀在此期間先後有文章於《中外文學》刊登,這組唱和詩極可能是由徐先生交予《中外文學》主編的。至於余先生〈失題二首〉的第二首有「紫薇移座帝星沉」、「生哀霸業終孤島」等句,寫的是蔣介石去世之事,也應作於1975年,可惜還沒有最早寫就的資料作證。

另外,《詩存》尾二首收錄〈詩贈國瑞鄉兄〉,置於2018年與2020年(最後)詩作之間,也很奇怪。按余先生手迹寫的是丙戌夏月(2006年),而余先生自云「民國辛亥初識國瑞鄉兄於台北」,查1971年余先生入美籍拿護照後初訪台北,之後著作於台灣陸續出版,詩句又有「彈指流光卅五年」,故此詩似應訂於2006年。

三

《詩存》在原詩之外,也收錄相關贈答唱和作品,如〈贈別蓮生師〉後附有勞思光〈英時寄近作步韻報之〉。余先生和勞思光的交誼,以往所述不多,即使《余英時回憶錄》和《余英時傳》都沒提及。勞思光曾於1969年任哈佛大學訪問學人,大概二人於此時相識,其後數年都有唱和之作。查網頁「勞思光先生存稿整編」可知,余先生曾手書〈贈別蓮生師〉寄給勞思光,於是勞先生有奉和之作。原詩小序云:

癸丑(一九七三)夏將行役香江,蓮生師贈詩有「楚材自是堪梁棟,起鳳騰蛟到海隅」之句,愧無以當,謹答七律一首明志,即以呈別,英時未是草。

所述楊聯陞贈詩,《詩存》未附。據《楊聯陞別傳》引楊先生5月18日致錢穆函,提及余英時將去香港主持新亞書院校務兩年,「賦詩二絕以壯其行」。其二現已見於《詩存》中〈和楊聯陞師〉之後,其一則謹錄如下(第198頁):

楚材自是堪棟梁,起風騰蛟到海隅。

小試牛刀期二稔,重陽莫忘插茱萸。

兩相對照,手稿中的「梁棟」、「起鳳」在《楊聯陞別傳》作「棟梁」、「起風」,按平仄要求應作「梁棟」、「起鳳」為是,而且「騰蛟起鳳」出自《滕王閣序》,楊聯陞當以此取義,大抵風鳳二字簡體形近,致令此書失校。另外,余詩本身也有兩處異文,即「僑居鸚鵡幾盤迴」及「平生負盡名師教」句,《詩存》作「僑居鸚鵡幾旋迴」、「平生愧負名師教」。既屬未是草,易字換詞也屬常有之事。《詩存》其他詩中,如〈河西走廊口占〉一詩,書中註釋引張先玲〈憶英時表哥二三事〉一文所載版本,便有三處異文(原註指「有二處異文」)。

余詩時有用典,其中「鳥巢禪」就曾出現兩次。〈一九八六年四月赴普林斯登道中作〉有「浮家久托鳥巢禪」句,〈失題二首〉其一(即奉答徐復觀詩)則有「無家空託鳥巢禪」句(按余先生手書都是「鳥窠禪」)。前者《詩存》註為「鳥巢禪師,西遊記原創人物」,後者則依《五燈會元》故事解釋為鳥窠道林禪師。按詩句之意應指隱於樹上巢居,遠離俗世繁雜事務,當以後者為是。有趣的是,《西遊記》第19回用的是「烏」巢禪師,曾有爭議討論其原型是否來自《五燈會元》的鳥窠道林禪師,也有指烏巢禪師本作鳥巢禪師,只是輾轉傳抄而誤作「烏」巢而已。

四

《詩存》中〈讀陳寅恪先生《寒柳堂集》感賦二律〉後附余先生好友邢慕寰重讀余書的抒懷七律兩首,再引《余英時回憶錄》文字,互文解釋,令讀者更能體會兩人友情。可是不知何故,邢慕寰1975年給余英時的五古一百字,附有小序:

英時兄與予相交二十年,離多會少,近二年竟重聚香江,輙過從長談。淑平嫂待予,亦如至友。今又遠別,書此留念。慕寰 乙卯

現放在1999年邢詩之後,而非《余英時回憶錄》引文的五古之後,頗為奇怪。

最後,《詩存》引用了一些有關余先生的著作資料,其中不免有沿襲原著手民之誤。如《詩存》中〈贈錢鍾書夫婦七律〉的註釋文字提到:

此詩一九九一年五月二十三日「與蓮生師宛君師母相別一年重聚康橋。此樂為近年所未有。飯後談詩,因錄舊作《贈錢鍾書夫婦》七律一首,以求教正。

按楊聯陞於1990年去世,而據《楊聯陞別傳》第201至202頁的記載,此處應作1981年而非1991年。《詩存》資料可能是據《余英時傳》第29章而誤,因作者周言寫道:

余英時還曾經在九○年代把寫給錢鍾書的一首七絕恭敬的在楊聯陞家的紀念冊上抄錄了一份,同時不忘寫下後記:「與蓮生師宛君師母相別一年重聚康橋。此樂為近來所未有。飯後談詩,因錄舊作贈錢鍾書夫婦七律一首,以求教正。英時敬書。」落款是一九九一年五月二十三日。

《余英時傳》此條資料的有關日期從何而來,就不得而知了。

《詩存》類似的問題也見於他處,如〈贈陳穎士詩〉的註釋指「陳穎(一九五二——二○○九),字穎士」,應是受《蠹餘集:汴梁陳穎士先生遺詩稿》的網上出版資料所誤。陳先生其實生於1925年,《蠹餘集》作者簡介謂「他在國共內戰末期前往臺灣,1949年以同等學歷考進臺灣大學外文系」。可是《蠹餘集》的網上簡介將作者生年誤作1952年,資料沿用至今。《詩存》中〈贈別延煊返哥城〉後附〈偶感次韻延煊和英時贈別詩〉就是陳穎士的和詩,只是沒有標示作者而已。

綜觀《詩存》全書,實啟篳路藍縷之功,上述餖飣瑣屑之事,本來無關弘旨,只是《詩存》收余先生的最後一首〈《賀二十一世紀》卅年〉,末句有云「有言畢竟勝無言」,故亦略述所知耳。