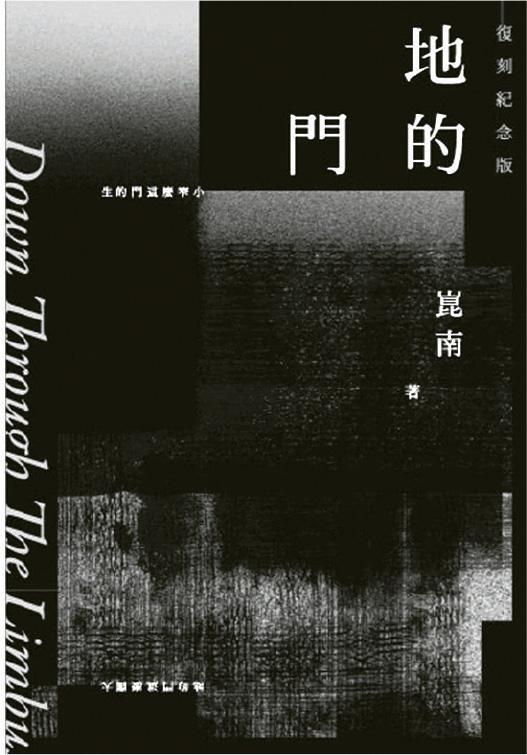

【明報專訊】提及香港現代主義的文學,大家都會想起崑南和劉以鬯的作品。1935年出生的崑南,很早便發現自己對文藝創作的興趣,在香港時一直都推動香港文藝的發展,和不同的作家詩人一起創辦詩刊、文藝雜誌,是香港文學的重要作家。崑南的實驗小說《地的門》於今年再版,以黑色封面重新進入讀者的視野裏,再版4次的《地的門》仍有讀者捧場。這次邀請到身在台灣的崑南接受訪問,和我們談談《地的門》的過往和創作想法。

《地的門》的誕生一直都是無意之舉,寫這個故事都是極快的,連好友葉輝也問他:「你是不是一口氣寫的?」他回答:「是一鼓作氣地寫。」他回憶自己剛剛畢業時,面對升學、工作和感情的煩惱,便想將這些經歷和思考寫下來,也沒有想過將它出版成書,「《地的門》只是當作寫日記般,宣泄心中想法」。而書中主角葉文海的原型便是崑南自己,他將當時的遭遇寫在書中,他笑指《地的門》的故事很老套,一個年輕人剛剛出來面對社會,和不同女性談戀愛,刻劃出其反叛的精神。

金炳興的序也寫及:「但資本主義的香港的商業社會,對有才能的青年人,絕對是妨礙和壓力。你縱使有文學抱負,為了生存,也不得不向現實低頭。劉以鬯除了編報紙副刊,一生賣文,崑南也要不停創辦刊物,維持生計。」當時的崑南只有26歲,書寫當年較為前衛的現代主義文學,是難受文藝界別的重視,在《地的門》也借葉文海寫道:「這是個金錢的世紀。他再翻到副刊,是千篇一律的歷史改編故事、武俠小說、社會色情小說、偵探小說,是千篇一律的作者名字……不少作家右手拿美金稿費、左手拿人民幣稿費……幾多千或幾多萬的代價可以使某報館日日說謊,使某報館轉換招牌,使『爬格子的動物』們退化到無『脊椎』或『軟體』。」一方面對文藝失望,一方面渴望創作,又不得不面對在香港社會生存的壓力的他,崑南在現實裏仍一次又一次與朋友一起組織辦刊物、搞文藝。而面對現時香港的境况,他認為在香港搞文藝事業比以往更難,讀者更缺耐性,其他的娛樂,好像是電影、音樂都搶了風頭。

《地的門》條命好曳,曳命!

《地的門》的初版是1961年,距今已有61年,他回憶指在1958年,和好友王無邪、葉維廉、盧因、李英豪等成立了「現代文學美術協會」,團體會辦一些畫展,將外國的現代藝術帶入香港,可是缺了文學創作的角度,所以他才着手以「現代主義」的手法創作《地的門》,初版《地的門》以筆名沙內沙創作,全書都沒有頁碼,在當時的出版物裏成為異數。「《地的門》的出版可以說生不逢時,條命好曳,曳命﹗」崑南感慨,《地的門》印好後,他沒有足夠的錢支付印刷費,當時《地的門》的印刷費用是港幣1000元,他整份積蓄也只有300元,惟有與出版社協商,最後他只能拿走300本《地的門》,剩餘的貨款由出版社支付。他更補充,1960年代的印刷仍然是用活字印刷,與現在的印刷科技相差甚遠。他便拿着這300本書,騎着單車到各大報攤送書,希望可以在各報攤出售,身兼作家、編輯、出資、發行。崑南目睹報攤的小販不願意賣《地的門》,那些口頭答應賣書的報攤也悄悄收起書籍,或許是這種小眾文學無法靠近大眾,現代主義的文學亦未流入香港,致令《地的門》過了一段時間才能受到關注,就如崑南所說:「條命好曳。」

初版《地的門》沒有頁碼的設計也是崑南自己想出來的,他在排版階段時仍保留頁碼,在印刷前便刪除了,他認為頁碼這件事對讀者閱讀的流程帶有限制的感覺。後來再版《地的門》已有頁碼,崑南打趣道:「因為那些評論《地的門》的人太可憐,那一句在哪一頁也不知道,引用時都不能標明頁碼。」第2版的《地的門》相比初版,加了一些新的短篇故事,崑南指加入新元素並非是他的想法,而是來自好友葉輝的提議,他認為《地的門》的故事太短,出版成書會太薄,所以第2版的《地的門》是「加厚版」。今年書展新鮮出爐的第4版《地的門》則加入兩篇推薦序,由金炳興和陳國球書寫,崑南本人也寫了一篇後記致謝多年支持《地》的讀者,年屆86歲的他,覺得這次的再版是十分神奇的事,他說:「很多作家的作品,再版是一件正常不過之事。可是我的再版書都經歷了很長的時間。《地的門》平均每一次再版都差不多15年,隔了15、16年都有人肯提起這本書,我便覺得又奇怪又感恩,都算是一種奇蹟來。」

《地的門》的反殖和現代主義

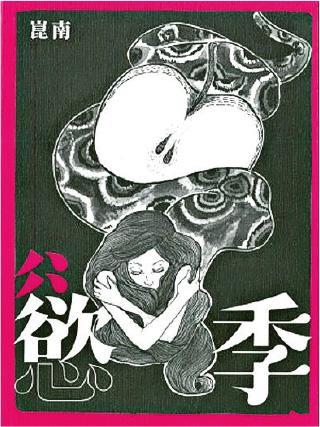

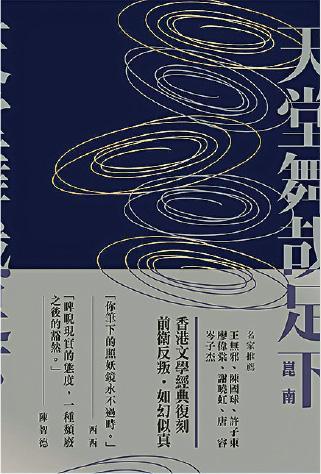

這次再版《地的門》的出版社是「藍藍的天」,早前已替崑南另一部作品《慾季》再版,出版社的編輯本是在電台工作,透過電台節目認識了崑南的作品才結下緣分。編輯稱讚《慾季》是一部介乎嚴肅和通俗之間的小說。談起《慾季》的「通俗」,崑南認為是載體所致,因為《慾季》是在《快報》上連載的小說,所以為了讀者口味和報刊銷量,需要多一點通俗,「要諗計令讀者期待下一篇」。雖然崑南的《慾季》是他眾多作品裏較為有流行的意味,但是他在小說裏也嘗試以中國書法的技巧或過程描寫男女之間的性愛,這種方式也是非常罕見,亦有其文藝價值。而《地的門》和《天堂舞哉足下》則是為崑南自己而寫,嘗試以不同的寫法作創新,相對沒有那麼通俗。崑南當時為了生計,過着「賣文」生涯,所以寫了不少通俗的文章,應着報社的要求,而這些文章出奇地受歡迎,令他一度懷疑「文藝無用」。回到現在,崑南視自己的創作是「寫給自己看」,而寫作是他命運裏的功課,不再是寫給別人看、考慮有沒有錢賺,「喺報館寫埋啲垃圾嘢就賺到錢,寫自己嘢就唔賺錢喇!」

而《地的門》裏,就如前文提及,流露出崑南對讀者口味的批判和對現實的失望,此外有不少讀者看過《地的門》後,都指小說是「反殖民地」,反對英國人統治,香港青年於殖民地生活的壓抑和無奈。現在回看,崑南也笑說當時的自己「幾愛國」,他說:「作為中國人,生在香港這個英屬殖民地,是有少少反感。所以便從自己的經驗和視角出發,去看香港這個地方。」梁秉鈞在〈香港小說與西方現代文學的關係〉也寫及《地的門》:「想借這些西方的價值觀來反叛香港社會上當時比較實利的價值觀。有時一個作者借取外國文學是為了反叛社會流行的觀念。」《地的門》裏面的現代主義式寫法,都是多年大家的討論之處。崑南說自己年輕時興趣不多,不喜運動,又不會和朋友出去唱歌,幸好那時有圖書館可以消磨時間,他便在此吸收不少來自外國文學小說的養分。「我當時認為英文小說十分吸引,也影響我的寫作甚深,我那時很少看中文書,五四時期的書也沒有看。那時候有些人笑我是番薯仔,乜嘢都唔鬼識,中國文化又無基礎!」深受外國文學影響的崑南特意用了現代主義的方式書寫,當中的「意識流」是將從前的章回小說體作結構棄用,將時序打亂、「跳前跳後」,崑南認為這是《地的門》隔了這麼久都能予不同年代的讀者新鮮感的主要原因。此外,崑南覺得當時的小說作品裏人物都比較平面,故此《地》中運用大量的獨白、重複的段落,去使人物角色變得更為立體。

性愛不是邋遢

談及崑南的作品,另一點不得不提是他寫了大量的性愛和女體,在《地的門》裏同樣有着性和女體的描寫。性,一直都是大家的禁忌,將之放入文藝創作,是十分罕見和大膽的,即使年過八旬的他,被問及為何常常書寫「性」和「女體」,他也大膽地說:「因為我多經驗!」

在《地的門》的創作裏,崑南對愛情、愛慾一直都始於探索的狀態,他一直反覆叩問:「明明兩個人真心相愛,為什麼不能在一起?」這個探索的階段給予年輕的他大量的靈感作為小說素材,並將之寫入《地的門》。「好多人對於性這方面,是非常虛偽,常常站在道德的高地批評別人。」崑南說,他看不慣這種批評,更有人批評過他「下半身寫作」。崑南將更多的性寫入自己作品裏,寄望大家對性改觀,「我不想大家一聯想到性,便覺得污穢、邋遢,我覺得很不公道」。他也刻意詩化「性」,以詩化的語言去表達男女之間的性愛感覺,將性連繫至愛,去平反大眾對性的負面看法。他曾在訪問裏說過,他寫的性愛不只是身體,提及性器官的部分不多,反而更重視性愛時候的動作、氣氛、節奏,及角色之間的感情交流,更接近是情慾,而非性本身。崑南亦補充,他視「性」為日常生活的一部分,也是不可缺少的,所以以「性」為題材也是正常不過的事情。

最近幾年,有不少作家、藝術家都移民到外地,或是台灣。離開香港,走入異地定居,未必是每個作家的理想狀態,當中都存在很多迫不得已,崑南也感慨地說:「十分自然,良禽擇木而棲。」隨即,他又補上,在香港已失去了思想和寫作的自由。他大半生也花在香港這個小城裏寫作、為着文學推廣努力,但在異地創作,亦未表露任何擔憂之意,「在任何處於自由空氣下的地方都一樣」。

來到台灣的崑南,希望在此地完成他的「天地人三部曲」,亦即是《地的門》和《天堂舞哉足下》之後關於人間的長篇小說。「有天有地,欠了人,不夠完全啦。」他說,透露這部小說的寫作語言是中英兼備,請各位讀者期待。此外,崑南更想寫一部關於西洋占星理論的著作,在台灣的出版社出版。崑南研究占星已有40年之久,在不同報刊寫過關於占星的專欄,並於2011年已出版《2012:我在哪裏》,分享他對占卜的見解,「求索宇宙星體知識,深入了解人類與天文的緊密關係,這種認知,對人類的存活是十分重要的」。

崑南歷見香港文藝大放異彩的時代,在文學世界裏一直書寫多年,到現在都無封筆之意,儘管在文學的路上遇到不少挫折,他也坦言這條路不好走,也不好鼓勵他人加入,「有多少個倪匡和亦舒?」不少人都問起崑南什麼才是文學,崑南都會叫他們查字典,不要問他。他說:「世人眼中的文學,和自己心中的文學是不同的。都必須經過時間,和努力才能找到答案,要真正喜歡這件事才能找到。」