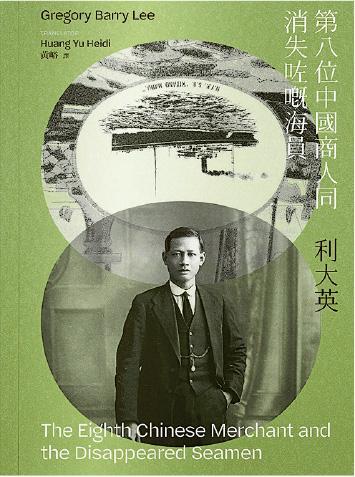

【明報專訊】唔怕話畀咁多位讀者知,一開始我喺社交平台見到《第八位中國商人同消失咗嘅海員》嗰時,係有啲不明所以嘅感覺,直到攞本小說上手揭一揭,先發現係個好有歷史感嘅古仔,睇落去又會覺得係個幾得意嘅實驗。

而呢個實驗,睇緊呢段字嘅你已經參與緊。如果你覺得睇粵語寫成嘅「書面語」硬係睇唔慣,睇書之前,可以由呢篇文進入小說作者利大英(Gregory Barry Lee)嘅世界。

這次閱讀粵語小練習暫且結束,不僅讀者需要力氣消化,譯者黃峪也不諱言教授這份堅持,要花上不少心機實行。現於嶺南大學工作的她說「跟咗教授已經好多年」,利大英早年到廣州訪問中山大學,當時希望招兩個人到他當時任教的法國里昂第三大學教廣東話,她隨之起行,後來教授成為其博士指導老師,而以雙語出版這篇小說,最初亦出自她的建議,不過最初是打算譯為「書面語」。

Chinatown 中國城定唐人街

利大英與香港淵源甚深,曾任教劍橋大學、倫敦大學亞非學院、芝加哥大學的他,在1994年至1998年於香港大學擔任比較文學副教授,曾與梁秉鈞(也斯)合教關於香港文化的課程;2010年至2012年亦在城市大學工作,為「香港跨學科高等研究院」創院院長。他童年住利物浦,由阿公照看着,在這本傳記式小說中,他寫了阿公陳泉利的故事。阿公姓陳,何以跟隨母親姓氏的利大英卻姓「利」?正可從阿公1911年搭上從中國開出的慢船到英國說起。陳泉利祖籍廣東南海縣,小說裏提及黃花崗起義失敗後,廣州一個秘密社團「致公會」派懂英文及法文的「阿陳」去歐洲找同胞支持,在香港上船時,登記職員聽着「陳泉利」,只記得是Mr. Lee。

華人英政府不同視角

中國自此動盪多年,陳泉利一去無回頭,在利物浦Chinatown重建生活。關於Chinatown的翻譯,黃峪說也有過一番討論,「老師好強調唔好咩都譯成『中國城』」。利大英解釋「中國城」與「唐人街」之別,利物浦的Chinatown在19世紀已出現,被稱為首個在歐洲建立的唐人街,阿公生活的舊唐人街是混雜(hybrid)的,華人男子與白人女子組成家庭。「之後的新唐人街,1960年代起出現香港移民,但當然對外面的英國人來說都是一樣的,即使是今天他們也不會分辨,但在英國的華人群體已經歷巨大改變,今天更多人從香港來到,又會是另一場大變。」不過利物浦唐人街立着「中國城」的牌樓,據內地傳媒報道,是由華人議員吳克剛促成利物浦及上海結成姐妹城市,在2000年興建牌樓紀念。但利大英認為對中國政府來說,「唐人街」沒「中國城」具國家色彩,所以不會想牌匾上寫的是唐人街,而地方政府所聽的華人領袖意見,又多是商人,而其實「並不是每個走在街上的華人都是開超市做生意」。他又舉例,年前曼徹斯特「華人當代藝術中心」被華人藝術家群起杯葛,控訴中心實際上由白人把持。「你會看到在英國當局、華人群體、中國政府之間不同層面的互動,有很多事在發生,而且頗為複雜,並不一定由應該受惠的人得益。」所以與譯者商議後,在小說中註釋說明「唐人街」作為華人對居住社區的自稱,以及後來出現的「中國城」主要是英國人的稱呼,會按語境使用,各自展現出華人、英國當局及媒體的不同視角。

為「黃禍」討回公道

在阿公的故事裏,亦交織了中國海員被遺忘的歷史。英國《衛報》報道指出,在二次世界大戰期間,達2萬名中國海員受僱在利物浦港口外為航運業工作,令納粹軍試圖切斷英國的燃油及食物供應鏈時,英國商船仍得以繼續運作,維持英人生活。但1945年10月一個官方秘密會議,卻決定要將餘下約2000名海員驅逐出利物浦,導致不少家庭被拆散,甚至有小孩要被送到其他家庭收養;報道去年刊出後,英國內政部展開調查,本月《衛報》再揭報告承認當時行動「明顯帶有種族歧視及偏見」。利大英翻查會議檔案,也有將這一節寫入故事中,另外亦提到一戰期間服務英、法的中國勞工團。曾有歷史學者指出,英國曾僱用近10萬中國勞工做戰爭後勤工作,不少人更死於西班牙流感。「我想找到他們的故事,但看到的昔日新聞都是已建構的故事,很多報道都在說「黃禍」(yellow peril),所以我出這本書,也是嘗試讓他們可以發聲。」他說這些華人的後代亦有說出這段歷史的不公,但他想做的是讓故事「活過來」。

故事與歷史,什麼是虛,什麼是實?誰的說法才是「真」?利大英提到法文裏有個說法,翻譯成英文是「Romanced Biography」,「指用上一些虛構方式來寫的傳記,但其實所有傳記都像這樣,10個人說同一件事也沒有既定說法,我只是想,這本書能呈現人生可以用別的方式來述說,而那某程度上也是我生命的一部分」。小說裏有個小孩角色名為「巴里」,是陳泉利的孫兒,與阿公的目光交替說故事。而在粵語翻譯上,黃峪說教授有時會表示翻譯不像阿公當年說話的方式,利大英說阿公只湊他到7歲,他記憶中阿公語氣直率,與朋友交談時會夾雜幾種語言,要翻譯出當時粵語,只能盡量估計。「可惜我們未能錄下什麼,1950年代之前的粵語錄音亦稀少,雖然也有如孫中山的錄音,他說的也不能當成標準粵語,因為他也有自身的方言口音,同時顯示出粵語其時並未受規範。」阿公亦可能帶另一種口音,從某種意義上,當時人人所說的粵語都不「標準」。「他們互相都聽得明,但實際上無人說着完全一樣的話。」黃峪分享她翻譯時曾參考張洪年所著《香港粵語》,依〈咁又如何〉的一章考究「咁」、「噉」之別,該書舉例用法「今日咁凍,著多件衫」、「件衫噉著,會凍親㗎」,並指出兩字聲調有別,自19世紀中至20世紀有分寫。不過翻譯審校團隊最後決定統一用「咁」字,則是現代常見的用法。

加泰隆尼亞語奮鬥史

黃峪首次作粵語翻譯,花盡心力摸索粵語作為「書面語」的可能面貌。她分析英文原文有比較文雅的文句,翻譯時選擇不完全遵奉口語「說得順口」的原則,如說到阿公臨行前的Springtime advanced,「我會想起長日將盡、白日依山盡(的用字),多一點詩意」,譯作「春日將盡」。另一句Walk on,作者提醒乃出自利物浦球隊隊歌You'll Never Walk Alone,她索性在「向前行啦」的註釋譯出全首歌詞:「當你走過暴風雨/請將你嘅頭高高抬起/唔使怕黑暗……」她說:「我諗住(好似)陳百強啲歌嚟譯㗎。」

口語與書面語的距離

無獨有偶,當問及利大英,推廣粵語如何呼應着他對阿公歷史和自己身分的思考時,亦提及香港流行曲。「粵語怎樣被體現出來?什麼是香港文學?它以什麼語言書寫?」他指出如廣東歌的歌詞九成亦不是粵語書寫,但不能算是普通話,其語法卻又不是粵語,即「書面語」,講一套、寫一套,日常生活的語言沒有轉化為書面語,某程度上香港的書面語是被定格了的,但相比內地,我手寫我口,書寫的語言也會繼續演化。

後殖民書寫是他的研究範疇之一。「在一些加勒比海國家的語言Creole,曾經也只是口語,它基本上是一種混雜法語的語言,後來又混了英語等。在大概30年前,一些作家決定要用這語言來寫小說,他們首先是把它寫下來,然後編字典,再寫小說。他們全都做了,做得極好,明顯會讀的人很少,可能100萬人也沒有,而香港可以有700萬人讀粵語。一種文學語言是不會一夜之間就能創造出來的,但你可以去做,看看近代歷史,有現代希伯來語,亦有西班牙的加泰隆尼亞語,這語言在19世紀末基本上是死了的,然後去到法國南部,出現過變異的版本,他們把文法等帶回來建立這個語言,現在加泰隆尼亞是可被人書寫閱讀的,這一切都非不可能做到。」

「香港在1950、1960年代,寫作基本上仍由從內地逃來香港的人主導……所以一開始沒有香港文學,只有在香港寫的文學,而1960及1970年代迎來變化,出現流行文化元素,如電影從國語轉為粵語,又有廣東歌冒起,有了電台、電視,我會說到1980年代類似開始穩定,我想在那個時候可以有推動書寫粵語的運動。但在1967年後,出現了自內地激起的反英情緒,人們要求入郵局時可以使用中文,在那個時候(所指的中文)可以是普通話的。」至《法定語文條例》將中英文同列為法定語言。「這是很聰明的解決方法,容許寫中文,但到法庭上和入郵局可以說廣東話,就成為中文與英文之間的事,而不是討論普通話還是廣東話,因為英國人也不想人們說普通話,令他們更靠攏內地或台灣。」他不諱言香港的語言問題是個政治問題,但在流行文化裏,如電影、舞台表演仍蘊含着書寫粵語的基礎。「我們不是在談無中生有的東西,我知道現在香港人也嘗試去做,近年亦某程度上帶着抵抗的政治意義,但有許多例子說明,文學不一定要與一個國族(a nation)聯繫在一起,不必然是一種國族文學(national literature),我覺得將書寫粵語連上這種願望會是一個錯誤。我的意思是可以有一種廣泛的文化語言(cultural language),不止在香港存在,希望有一天也存在於邊界另一面,亦絕對可在離散社群裏存在。」

離散社群 更要多寫多講

離散華人是利大英研究生涯一大主題。追憶為他人生路向帶來深遠影響的阿公,他說阿公離開中國時,滿清未倒台,他帶着建立現代中國的想像遠走,他記得阿公不喜歡蔣介石,亦不是共產主義者,多年前他曾在唐人街遇上一個老海員,「他說:啊,我記得你阿公,我們曾一起開會,是關於籌錢寄回中國為內戰買武器的,你阿公站起來說『我們不能這樣做,不能送錢回去讓中國人打中國人』」。

外祖父是華人,父親是愛爾蘭人,要說自己是什麼身分的話,利大英說:「我想我會視自己為一個守護多元中華的戰士(Chinese diversity warrior)吧。」「一種文化中華性(Chineseness)是存在的,並且非常分散,我們應該要能夠把這個指出,所以我建立這個學系,教華文世界的各種語言及文化,理念是不止着眼一個國家。」他是聖安德魯斯大學中華研究(Chinese Studies)的創始教授,學生有機會修讀廣東話及閩南話,他說「是有點爭議性」,因為校方亦曾問為何不只教普通話,「我說中華研究並非只有普通話」,他想讓學生有更多選擇,將來能把他們送到台灣、香港、澳門、內地交流。「還有更具爭議性的」,是他決定學生也須學習繁體字,「我們想給予他們一個基礎,認識繁體字可接觸到1950年代之前的過去」。

無論係阿公嘅故事,抑或利大英咁多年所做嘅事,「個關鍵字係多元(diversity),我想呢份多元可以保留,而且有創意咁去做,由作家、電影製作人、藝術家創作,而其他人係可以接觸到呢啲作品」。佢鼓勵香港人離散社群繼續書寫自己嘅語言:「當你離開咗,當然會想保持原本嘅聯繫,但同時要着手重建,而基石就係文化同語言,所以唔好放手畀個語言消失。」