【明報專訊】中國文化一直都影響着周邊國家,而近20年來,內地、台灣有不少學者對於中國周邊的國家所流傳的漢籍有所興趣。就如日本、韓國、越南等國家究竟如何理解中國文化,或是如何收集中國的典籍並傳播、轉化為自身的文化,都是值得探索議題。新亞研究所誠明學社為此舉辦一場講座,以「中國古典文學在日韓流轉」為題,請來4位學者范永聰、許建業、商海鋒、羅樂然分享中國古典文學在日、韓兩國的承傳和轉化,以新角度去看文學。

研究東亞的熱潮

當漢籍流傳到異鄉,他國的人自然和中國人的理解、品味有所不同。許建業舉例中國最推崇的詩人是李白、杜甫,可是日本在某段時間會更喜歡白居易、黃庭堅、蘇軾。研究這種國家之間的文化差異成為內地、台灣學者的熱潮,更有學者出版研究專著,比如葛兆光的《想像異域:讀李朝朝鮮漢文燕行文獻札記》,相比之下香港略顯冷淡。羅樂然補充香港在1960年代時已有研究東亞文化的文章,可惜較為零散,比如饒宗頤教授也曾研究朝鮮的理學。他亦指興起這種研究潮流其中一個原因是嘗試突破研究中國漢籍的界限,以更包容的視野去看文學,「以韓國研究為例,以前會說韓國怎樣吸收中國文化,以韓國的角度則會牽涉自己國家族群的建立。以一種東亞角度出發,就可以看到族群的競爭,韓國至明以後認為自己在漢字的造詣超越中國」。范永聰認為東亞研究另一個重要的原因是基於近代中國的成立是以馬克思的思想為前提,走富有中國特色的共產主義,在早期的時候是站在中國文化的對立面上,當近年重新思考中國文化復興,是有需要去檢視傳統中國文化在周邊國家的傳播,「以這種視野去看中國與日、韓的交流是頗有意思的,包括去看中國文化在異國的在地化」。

許建業續道:「不論是歷史或文學方面的研究,都看到一個趨勢是要改變看中國文化的角度,不只是以本土為中心,而是要從周邊去看中國,甚至是用一個文化圈的眼光去看中國。」商海鋒認為研究者常常以疆域作分界,將漢文化分為域外、域內,而日本、韓國等地都有使用漢字,當中隱含的是一個漢字文化圈,「我們談中國文學的時候,其實是在談漢文學。而我在教文學史時,我們不會教東北、蒙古、新疆、雲南的文學,因為他們有自己的語言文化,但是我們會談及古代的日本、韓國」。進一步而言,中國歷來都是變動不居的概念,不應該以當代中國的區域去理解古代中國文學史,商海鋒更傾向以「東亞」的概念去理解中國古代文化。

東亞研究在香港

商海鋒早期談論東亞文化時,表示「想建立新的歷史觀時,會受到現實的困擾」。即使東亞研究只談中、日、韓三國,將三國劃為東亞文化圈,追溯時會發現有理可循,但是沒有現實的基礎,三國在當下的情况都是獨立的。商海鋒認為在香港談論東亞研究是有利的,即使香港所擁有的研究材料沒有比其他國家豐富,但是香港的開放和包容,令東亞研究者可以立足其中。他甚至於2017年在港建立「東亞古典學研修會」,舉辦了一系列的講座,邀請不同東亞學者交流研究看法。「我認為唯一可以將東亞人連結的東西是古典文學,是觀念性的東西。」商海鋒說。而在香港討論觀念性的議題亦是比較可行,他解釋香港一直在尋找自己的文化身分認同,也一直建立屬於自己的觀念,和大陸、歐洲城市、新加坡等地區分開來,是有條件談或者建立觀念的。羅樂然補充,香港對學科的限制相對寬容,學術的氛圍都是「兼容而天馬行空」,得天獨厚的優勢令香港可以交流東亞文化。

既要在前人學者裏找出突破,還要跳出框框,進入東亞研究並非易事,羅樂然指研究者不能帶着固有一套想法去了解他國的文化,「不能夠以中國的方式再重述一次韓國和日本的資料,會忽視別人的傳統,和違反東亞交流的意義」。而更直接的困難是閱讀韓文或者日文,甚至是江戶時代的候文和韓國的「吏讀」(韓國吏官和平民溝通而發明的變型符號),東亞研究的學者需要運用多種語言,去消化國際學者不斷在進步的研究。羅樂然曾經投稿往韓國的學術期刊,提出的觀點早已在10年前出現,這提醒他要以更多角度去了解同樣的事情。

羅樂然也坦言東亞研究為人所詬病的是「三不像」,在中國學界裏東亞研究的內容並不是他們所關心的主題,甚至覺得是投機取巧,更甚的是指摘這是動搖中國的研究。商海鋒補充指,大家常常攻擊的點是,東亞研究刻意避談中國,背後是否有政治意圖。羅說:「大家對文化中國的理解是各有差異的。我們以新觀點去處理中國文化,並不代表要推翻現存的政治史、文化史的肯定。」

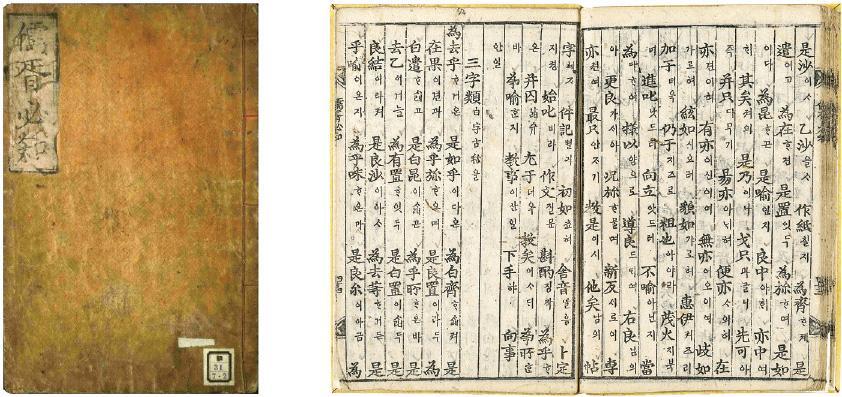

中國文化在韓國

古代韓國早已和中國有所交流,兩國之間的關係緊密,而韓國有相當長的時間學習中國的文化。回到古代,韓國自稱「東國」,是基於天朝自稱「中國」,即使在名字裏,都能看到韓國是自居中國忠實的藩屬國。范永聰指韓國人會認為中國的歷史典故是相當重要,在韓國古代裏詮釋中國典故更是身分的象徵,知識分子需能向他人說明中國歷史。范永聰在這次講座談及韓國人怎樣看屈原,屈原愛國失寵的文人形象常常成為韓國知識分子自比的對象,韓國作者甚至會將屈原的作品改寫、再創作,「即使是內容上有分別,但是繼承了理念」。而屈原忠臣的形象也是「深入韓心」,古代韓國人會視他為學習對象,忠實地服侍自己的君主。范永聰分享,除了屈原受歡迎之外,近代愛國知識分子魯迅也頗受韓國人青睞,他的著作《狂人日記》的韓國翻譯本更是在1927年出版,是作品在中國出版約9年後。范永聰提及《狂人日記》特別的是在諷刺中國文化的弊病,而韓國人一直學習中國文化,也意識到小說談及的中國人同時也是韓國人要面對的問題,才將之帶回韓國正視問題。

中國士大夫的精神深深影響着韓國,繼承「做官最重要的並不是行政能力,而是可否教化世人」的觀念。范永聰回看韓國歷史,當地沿用科舉制度多年,它的教育方式和學習的內容都和中國雷同,對「士」的精神是非常看重,即使知識分子退休回鄉都會繼續宣揚學堂所學,所以韓國對士大夫精神的理解已經深入民心。明朝以後的百年間,韓國便不再視清朝為文化大國,抱有一種「小中華心態」,視自己為最正宗的文化繼承者,也對繼承聖賢之道有極大抱負。范永聰指不單是韓國的儒學精神,他們的家族概念都是與中國傳統的理念十分相關,足見中國文化對韓國的影響力。

另一位講者羅樂然以「清代才女文學在中朝之間的環流」為題,談論張氏家族的女性才學。他指自18世紀以來,韓國文人的作品在北京文壇出現甚至傳閱,在中國已有不被忽略的地位。而張氏的女眷才學甚高,她的作品被翻譯官帶往中國,讓中國文壇對這位女子十分有興趣,「清朝文學裏有女性抬頭的情况,韓國亦然,女性的作品可以傳播」。而且海外異客能夠對韓國女作家的作品認同或讚揚,是會令韓國人更覺面上有光。有趣的是,國族之間的交流依靠翻譯官及外交人才,譯者的多語能力成為了知識的媒介,不再被研究者忽視。羅樂然引用石守謙重視譯者的觀點,指只是從資料去看東亞文化交流是不足的,而是要以「行動面」重建對過去東亞交流的認知,譯者的角色不只傳遞思想,也主導了接收方。羅樂然補充:「翻譯官社會地位較低,可是他們都擁有士大夫的才學,所以他們希望以中介者的身分,尋找一種自我認同。」他的研究〈朝鮮譯官李尚迪與十九世紀清文人的互動:尋求認同的手段〉以譯官李尚迪為例,指李尚迪在階級分明的朝鮮難以尋找認同自己的人,因此將尋找對象轉移到清朝文人身上。

中國文化在日本

商海鋒這次在講座和大家分享黃庭堅《山谷詩》在日本的影響力。15世紀的日本室町時代喜歡北宋時代的黃庭堅,可是當時中國已是明朝,明朝更推崇唐朝文學,同一時間,兩地所鍾愛的中國典範有所不同,猶如平行時空。當時的日本視黃庭堅的詩為了解一個先進文明的鑰匙,以及滿足心靈對宗教的需要,日本人會因為讀懂黃庭堅的詩而心生驕傲,認為自己是有學養的人。黃庭堅能在日本享有此等特殊地位,是因為黃庭堅也是十分喜歡禪宗的詩人,詩裏有濃重禪的意味。而當時日本最高的文化精英階層是禪僧,是各大權力階層的老師,日本人視黃庭堅的作品為禪僧的宗籍去看待。室町時代的五山僧萬里集九,會為黃庭堅的《山谷詩》註釋,更以此作為講義,向日本香道之祖三條西實隆等貴族知識分子傳授,影響甚廣。

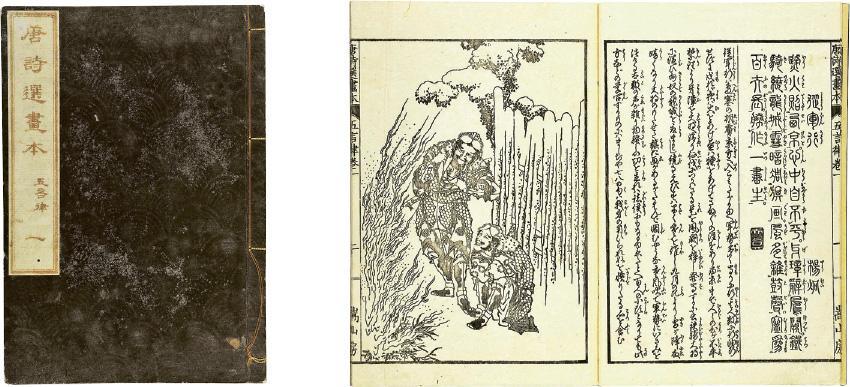

承接室町時代,許建業討論江戶時代的日本,以書籍出版史的視角討論葛飾北齋的《唐詩選畫本》。《唐詩選》是日本版本的「唐詩三百首」,甚至一度成為教科書。江戶時代的日本有海禁,並不是所有書、域外知識都能進入,只有中國和荷蘭的書才能進入日本,所以《唐詩選》能夠廣泛流傳其實不容小覷,加上該段時期是日本出版業的高峰,對漢籍的需求甚大。而在江戶時代初期,日本人十分推崇宋朝的朱子學。直到中期,他們吸收了明代的思想「古文辭」,明代士大夫視唐朝詩歌為詩歌的頂峰,學唐詩成為學術潮流,所以日本人也隨之而學習唐詩,這也是《唐詩選》的由來。

為了令《唐詩選》在日本銷情更好,出版商邀請不同浮世繪的畫家繪畫插圖,當中便有葛飾北齋。葛飾北齋透過唐代詩人的作品,即使未曾到訪中國,都能「重新摹寫帝苑物華,營構唐室風采」,但保有日本的文化,比如是葛飾北齋繪畫的服飾,都是充滿日本色彩。此外,葛飾北齋會以他誇張的想像去展現對詩文的理解,比如繪畫龍池時,會將飛龍繪於池上,頗有神話的色彩,可見日本藝術家如何消化中國古典文學。

研究東亞文化需要查找散落各國的古籍,慶幸的是隨着大家對東亞研究的重視,製造了讓學者研究的條件——比如日本將文獻資源分享在網絡上,以及城市大學受資助購置一批韓國叢書等等。商海鋒補充:「香港在最近10年來,開始大規模、有意識地收集東亞研究的材料。」這些條件都是令東亞研究得以在港發展的基石。而是次的講座會於11月5日舉行,將4位學者對於東亞研究的成果分享給公眾,讓大家認識東亞文化的概念。