【明報專訊】You know ng know what is Kongish?Yau mo use gwor sor9ly and exact7ly lei d words?看一下你與朋友之間的文字信息,或會發現人人有套自家語言,她把「有些」寫成「有D」,他用「ge」與「gum」代替「嘅」與「咁」;Youtuber在片末會叫你「記得㩒個鐘仔、CLS呢個channel」,好友與你分享世界盃意外賽果也在句尾打上另一個意思的「CLS」。看似亂來而毫無章法的「港語」,引起語言學家的興趣,來自新加坡的學者李忠慶研究過Singlish的演變軌迹,再觀察Kongish有何獨特,他舉例「exact7ly」混合英文、廣東話與數字,就打破了語言框框!

《港語日報》專頁引發研究

香港大學中文學院副教授及英國倫敦大學學院榮譽教授李忠慶專研多語社會,近日推出新書Kongish: Translanguaging and the Commodification of an Urban Dialect,由劍橋大學出版社出版,以逾7萬人追蹤的社交平台專頁「Kongish Daily《港語日報》」為主要研究案例,其帖文看上去是英文,他卻提出一個觀點:我們不能把它稱為「港式英語」。且看專頁分享這本書出版消息的帖文:

Kongish and Kongish Daily on Cambridge University Press ar

Dream dou mo dream gwor Kongish wui important dou yau textbook for Kongish

(喺劍橋大學出版社(專頁)見到港語同港語日報呀/

諗都冇諗過港語會重要到有本港語教科書)

這兩句之後還附帶流淚與心形表情符號,李忠慶說很喜歡下方一個留言「I know this is related to big ming pot pot geh prof Li Wei」,此應用語言學系列叢書的其中一名編輯是著名語言學家李嵬,亦啟發李關注及研究該專頁,留言把「大名鼎鼎」寫成big ming pot pot,「大」意譯為英文,「名」卻採音譯,pot pot也讓他想了想才明白是「鼎鼎」。「Kongish有趣的一點是,它綜合不同語言的資源,英語、粵語,甚至吸收了語言以外的資源,比如表情符號,又會用數字、簡寫。」

挑戰語言學框架

「Kongish從語言學角度來講,是相當特殊的情况。」他提出Kongish不是Hong Kong English(HKE)的同義詞。他指出兩者關係仍存爭議,學者的看法莫衷一是,亦有學者不區分兩者,他認為港語跟港式英語有淵源關係,但「不是同一樣東西」。2011年有香港英語詞典(A Dictionary of Hong Kong English)出版,裏面收錄詞彙如siu mai(燒賣)、iron rice bowl(鐵飯碗)等,李忠慶解釋港式英語是英語的一個分支,「基本上懂英文的人還是可以看懂的,Kongish則不一樣」,只懂英語或粵語的人未必看得懂,即使通曉中英文亦不能全懂,因此很難界定為英語,亦難以說它是廣東話。「以我自己為例子,我是新加坡人,在香港已經住12年了,所以會一些廣東話,看《港語日報》的帖文可以看懂六七成,還有一部分看不懂,而我的看不懂就是一個研究重點,會問香港人博士生這句你們是怎麼解,有些地方性很強的東西如Big Happy,香港有大快活,新加坡人是不知道的。」所以他採用專頁所稱「港語」作為Kongish的中譯。

他的書不是教科書,因為Kongish挑戰着語言學傳統思維,在於它根本無文法可言,視乎寫的人「當下愛怎麼寫就怎麼寫」。「一般從語言學角度來說,語言A有自己的一套詞彙跟語法規則,語言B、語言D各有不同的語法規則,把語言放在不同的框框裏面。而Kongish是把不同語言的資源引進來,然後加入創意,它有一些特點,但沒有規則,不像英語、中文有語法,詞彙放錯位置就是不合語法。」他補充一句:「這不是說學習語言不重要,而是Kongish可以幫我們重新思考看待語言的方式。」

反叛又滿載創意

「港語就是一個urban dialect,這個詞最好不要翻譯成方言,因為會聯想起潮州話、上海話等」,他認為較貼切的形容是「多種語言之間、多種符號系統之間的複合式中介語體」。他提出其特質有三個C,「一個是Contingency(臨時性),沒有硬性規則,要用英文語法多一點還是粵語語法多一點,是沒有限制的;第二個是Creativity(創意),不可以是日常大家生活中都普遍完全知道的東西」。以DLLM(×你老母)為例,「它的濃縮是有創意而且不尋常的,就算是香港人也可能要猜一陣子才知道是髒話,我第一次看時是引我發笑的,『這樣也可以?』讓我聯想起LV、D&G那種名牌縮寫方式」;第三是Criticality(批判性),「不是從詞彙跟句法的角度,而是從整個話語的角度,《港語日報》的文本、行文都是帶有一點反諷意味的,不是報道新聞,而是戲謔、在開玩笑的感覺」。

他說「好玩」(playfulness)是港語重要元素,猜來猜去像一個個小遊戲,並且能以translanguaging的概念去理解,「-ing是指它不斷變化,永遠是一個過程,而trans-就突出它跨過語言之間、甚至語言跟非語言之間的邊界,讓框框變成相互可以滲透的,如exact7ly」,7以數字表達廣東話粗口,又融入一個英文詞;《港語日報》曾就foodpanda車手罷工寫「We should care har d Driver gei welfare」,driver之前有個熊貓emoji代表panda。

這個語體由一個社群去形塑,「它不是說歷史傳承下來,像英語慢慢的變,有辭典、文法」。專頁另一則帖文,是一張寫着「雙餸飯$30」的紙,紙上譯為「Rices with two choices of sides」,帖文則邀請網友建議其他譯法,「Me first "Double Sung Rice"」,「它本來就已經有英文翻譯了,翻譯還不錯,所以Kongish對於英語這種建制是有一種反叛,不是不會英語,而是故意不用標準英語。」

新加坡宣傳防疫用Singlish

李忠慶描述urban dialect演變的3個階段:被語言學家或外人發現與別不同,然後當地人也察覺到了,最後帶入創意去利用它,如Singlish一開始是口語,經歷這些階段後慢慢變成書面語,不過Kongish則誕生時已是書面語,他在書中提出「有待進一步細化的假說(hypothesis)」:「開始時只有HKE,人家會去看它跟標準英語有哪裏不同,第二階段是香港人自己也知道,別人也會模仿香港人講英語,仍是HKE,過渡到第三階段時,Kongish就變成一種獨特的書面語體。」

這也跟社交平台發展,尤其是通訊軟體成為常用溝通方式有關。「它們都是促進港語崛起的重要平台,Singlish也一樣,不過因為它比較久,是從MSN開始才作為書寫媒體。通過流傳、廣泛使用,以Singlish寫詩歌、從頭到尾寫完一本書,都是近期的發展,要成為urban dialect就要成為可以物質化的東西,可以寫下來或商品化。」像匹茲堡與新加坡把用語印在T恤的現象,他也在香港找到商品化作為呈現第三階段的例子,如Gweilo啤酒。

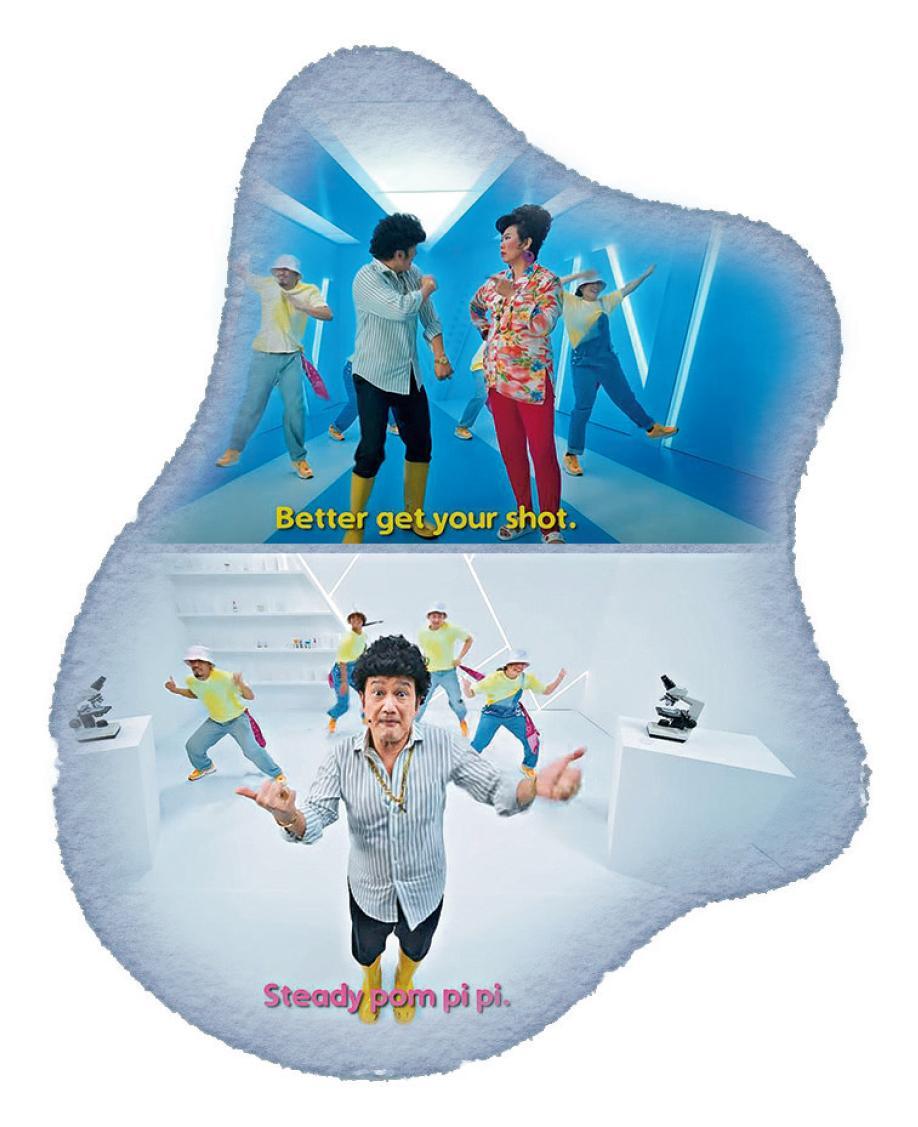

「一般概念是認為強勢語言如英語、法語才會出現在商品上、作為商品的名字。然而(社會語言學上)有個術語叫做covert prestige(隱性優勢)」,即指一個非標準語言在使用它的社群中有着優勢,「有人用港語做啤酒品牌或品牌設計概念的一部分,就表示港語漸漸在社會累積了covert prestige」。這幾個階段亦是探索身分的過程,「Kongish比Singlish新,Singlish很多人已研究過,而Kongish崛起是在2014年以後的時期」。Singlish與Kongish擁有相似發展軌迹,走在後殖民時代尋找身分的路上。「當地人從對自己的語言有意識,到第三階段用有創意的玩法去運用這種特點,是bottom-up multilingualism(由下而上的多語現象),比較沒有規則;官方語言就是由上而下的,有規則的,並沒有哪個好、哪個不好,每個社會都有這兩種形態不斷磨合。」很久以前Singlish被視為沒受過高等教育的人才會說,「尤其政府是不鼓勵用,現在則比較包容」,從被嘲笑的口音演化成一種身分的呈現,李忠慶想起20多年前新加坡政府曾發起Speak Good English Movement運動,「現在不是說鼓勵,但已經鬆動很多,更被用在防疫宣傳上」,去年政府就推出「Get your shot, Steady Pom Pi Pi」短片呼籲市民打針。

港語的未來

在3個階段後,Kongish會變成什麼樣子?會否產生出獨有文法?李忠慶坦言:「我不知道,也可能下個階段人家用更戲謔的方式來看這個戲謔的方式,隨着人們對這個文化的意識愈來愈深入,對語言的使用就愈來愈不一樣。」其實在香港中英混雜地用更普遍,如「我今日做嘢又被人鬧,DKLM」,又算不算Kongish?「這種情况呢……就有一點tricky,因為我們對港語的定義是這個專頁先用的,用拉丁字母(為主)變成是Kongish一個必要的條件了。」但以上思考依然管用:「我到底是不是在用一種語言,它是語言嗎?」記者也交流剛學到的潮語,形容人是「kam L」,他好奇地問:「kam是什麼意思?來自古語的嗎?」

Kongish現開放線上閱覽全文至11月28日:ow.ly/NjTA50LC5FQ

世界各地類似Kongish例子

各地亦有與港語類似的現象:

【匹茲堡語】

在美國賓夕法尼亞州城市Pittsburgh興起一種匹茲堡語,當地的匹茲堡大學更特設專頁介紹,「傳統上,年長、住在這裏較久、屬於工人階層的街坊說話較常帶有匹茲堡口音」,wash讀作worsh、downtown讀作dahntahn;汽水叫作pop、how about喜歡說成how's about。很多當地人為此感到自豪,也視為身分象徵,語言學家Barbara Johnstone將這些匹茲堡語被印在T恤上的現象論證為建立語體的過程,「把它展示出來、賦予它價值、給它規範、將它與特定的社會意義聯繫起來」。

【威爾斯語】

威爾斯博物館如是形容Welsh:「威爾斯語亦曾為生存而苦苦掙扎,它是英語在全球廣泛使用而最先受到威脅的語言之一,威爾斯只有1/5人口懂得說這種語言,除了一些非常年幼的孩子,會說威爾斯語的人都會說英語。」一個在Caernarfon長大的當地人分享,毗鄰城市Bangor的街坊每句都會加上「aye」,而在Caernarfon,人人說話句尾都有「ia」。據威爾斯政府2021年的統計數據,在3歲或以上的人之中,29.5%人口即近90萬人能說威爾斯語。

【新加坡式英語】

Colloquial Singapore English,是新加坡式通俗英語,李忠慶以「Steady Pom Pi Pi」這個詞為例:「steady不是穩定的意思,但有一點關聯,形容人很能幹、不慌張,Pom Pi Pi則不知從哪裏來的,Singlish很多是這樣,有些好像是有一點馬來話、又好像另一種方言,來源有時候分不清。整句話意思是臨危不亂。」還有許多例子如relac,是在賣給遊客的T恤常見用語,即relax,「Mai Kan Cheong就是福建話,意思是不要緊張」。