【明報專訊】一直以來,華人社會農曆新年前後都是轉工跳槽的旺季,通常打工仔在取得年尾「雙糧」或花紅後,才着手轉工事宜。然而相較於春節前,春節後轉工則更為普遍。因為年尾是打工仔遞辭職信的時期,人事部門忙於處理辭職的申請,又要作薪酬評估和新一年度的預算,所以春節過後才會有較多招聘廣告出現。另一方面,所謂一年之計在於春,現在也是一個思考人生的季節。香港一直以來都缺乏有關勞工市場的研究。雖然政府統計處從2000年開始定期運用「綜合住戶統計調查」所蒐集到的資料來開展關於「就業人士轉工情况」的專題研究,但此系列研究在2012年之後就戛然而止了。本文的數據來自政府統計處於2017年11月至2018年1月期間,進行的「青年和中年人士的教育及就業歷程」的主題性住戶統計調查。部分數據已被引用發表於本報〈上游還是下流:香港青年社會流動的迷思〉(2020年12月28日),粗略而言,教育、家庭背景仍是對階級位置有至關重要的影響,但低下階層仍有向上游的機會,雖然比對上世紀末,數據顯示跨代遺傳固化傾向。

數據得來不易

此次調查通過入戶訪談,在經科學方法抽選的屋宇單位樣本內,成功訪問了約10,000個住戶(回應率為75%),訪談對象涵蓋了住戶中所有22至47歲的成員,蒐集了受訪者的家庭、人口特徵及社會經濟狀况的信息。2017年調查的背景值得重溫一下,因為它的重點其實並不在轉工的問題,而是另一個更重要的課題——青年社會流動。

近年來,社會流動問題,特別是青年人的向上流動,經常出現在香港的公共視野中,然而不少討論似乎都只流於憑感覺或直覺。另一方面,大部分有關香港青年社會流動性的學術或政策研究,往往都是依賴於政府統計處蒐集的人口普查數據或綜合住戶統計數據,或是研究人員委託大學或商業調查機構,通過電話、入戶訪問蒐集來的數據。

電話及入戶訪談有局限

這兩類不同來源的數據都有其各自的局限。首先,統計處的普查或調查可以提供大量的數據樣本,有較高的質量保證,但由於這些調查的出發點在於了解掌握社會整體的經濟人口狀况,而不是解決某些具體的研究問題,所以往往只包括有限的變量,例如就沒有涵蓋父母背景一類有關社會流動的問題。另一方面,學術研究人員委託機構進行的電話調查和入戶訪談調查,往往存在嚴重的方法上的局限。例如,非官方的訪問員現在很難進入大部分有保安人員看守的中產階級私人屋苑,這嚴重限制了這些調查獲得數據樣本的代表性。此外,這些調查的樣本量通常很小,這使得研究者無法對這些數據中的特定人口群組(例如青年)作社會流動分析。而電話訪問,因為時間所限(5至10分鐘),只能包括小量問題,也不能全面照顧到有關勞工市場及社會流動的種種面向。

2016年,傘運之後,中央政策組(後來改組成為政策創新統籌辦公室,在現屆政府底下又再次重組為特首政策組)表示有意對這一問題作進一步深入研究。於是,我們向中策組指出現有數據的局限,並建議中策組考慮與政府統計處合作。最終,多方努力促成了上述2017年的主題性住戶統計調查。該調查由趙永佳與中策組合作設計問卷,並交由政府統計處執行。憑藉政府統計處在公眾中較高的接受度,是次調查數據的質量得到了保證。同時,因為問卷中加入了部分有關回憶的問題(例如受訪者父母在受訪者15歲時的職業狀况)和主觀問題(例如受訪者自評的社會階層及對生活狀况的滿意度),是次調查為日後研究青年社會流動問題提供了重要的數據基礎。

轉工跳槽是常態?

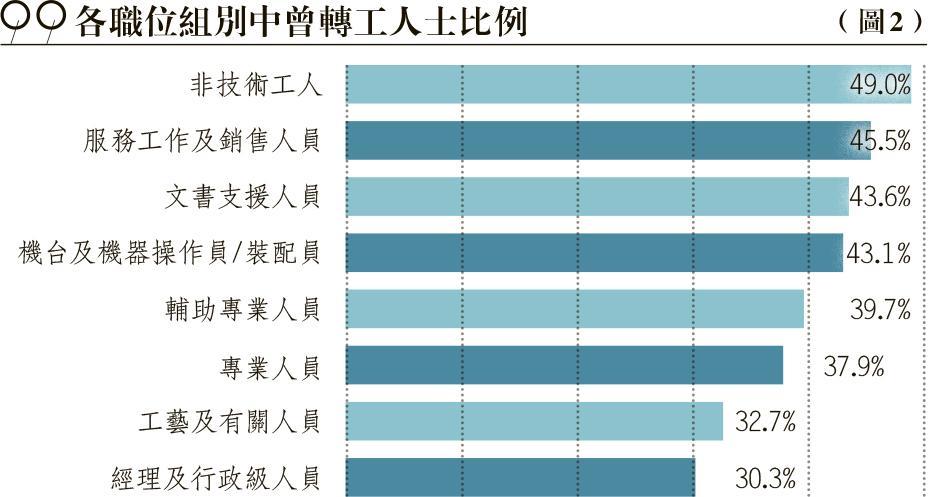

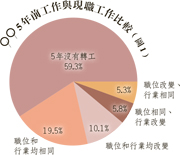

坊間經常有種說法,指打工仔,尤其是年輕人「坐唔定」,頻頻跳槽。這究竟有沒有根據?為了回答這問題,我們首先分析了那些在調查時算起的5年前(即2012年)也有就業的在職僱員。圖1比較了這部分人士的現職工作與5年前的工作,我們進而將兩份工作不同的人士定義為「曾轉工人士」。可以發現,曾轉工人士多達四成,而在這些人士中,若不考慮具體細節(如轉工次數),即便按照我們較為簡略的職位和行業劃分方法來比較,也能發現至少有一半以上的人經歷了職位或行業轉變,甚至是職位與行業的雙重轉變。

圖2顯示了以往不同職位中曾轉工人士的佔比。從結果可知,非技術職位的人員流動性最大,轉工比例接近一半,服務工作及銷售職位次之,而經理及行政級職位的轉工比例則最小。大體上,技能要求及職業聲望愈高的職位的轉工比例愈低。此外,不少曾轉工人是橫向轉到相近職位,而那些轉工後離開原有職位人士的去向,不同職位起點的人士顯示出了不同的模式。一般來說,這部分轉工人士在轉工後傾向於流向那些技能/學歷要求與原職相近(即稍高或稍低)的職位上(見表)。

22至27歲群組「坐唔定」

從行業的角度來看,零售、住宿及膳食服務業員工的轉工比例最高,而公共行政、社會及個人服務業的則相對較低,其他行業則在總體水平附近。然而值得一提的是,製造業的轉工人士「出走」比例遠高於其他行業之水平,其次是進出口貿易及批發業,而建造業的則最低。也就是說,製造業的從業人員在轉工時大多都選擇跳槽到其他行業,而不是留在原有行業,建造業則相反。該結果一方面反映出各行業的發展前景,另一方面也反映出各行業其業內從業人士對不同行業的適應能力,以及他們的技術和人力資本的可轉移性。除此之外,一如坊間所料,愈年輕愈「坐唔定」,22至27歲群組中,曾轉工比例高達60.6%,而這一比例隨着年齡增大而逐漸減小,到了43至47歲群組,這一數字僅為28.9%。而教育程度較高(即專上水平)人士轉工的可能性,在控制其他可能變項後,亦比其他學歷水平人士稍高。

高端人才「得個等」

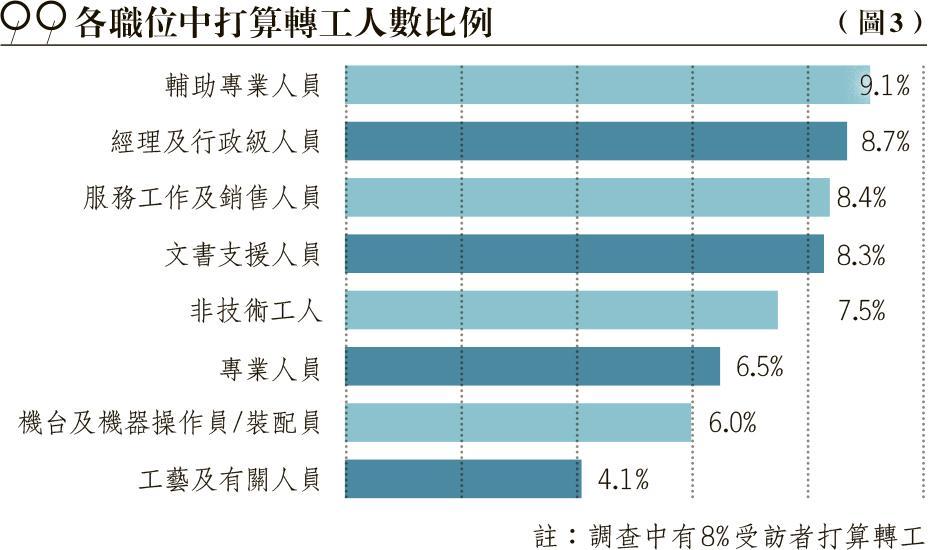

儘管過去曾轉工的人數比例頗大,然而當下僅有8%的在職僱員有轉工意向。不過要注意的是,我們的數據是在2017年第四季度蒐集的,而受新冠疫情影響,現在的情况可能會大為不同。去年曾有招聘網站發表報告,指有76%受訪者表示對未來3個月轉工「持開放態度」。不過,我們不清楚該調查的方法及具體問題,但我們的調查則是直截了當地詢問受訪者「你𠵱家有冇打算轉工?」我們手頭上並沒有可以直接比較的國際數據,但2021年美國就有一項調查指有過半員工(52%)考慮1年內轉職,同年英國也有調查指有近四分之一(24%)的僱員考慮3至6個月內離職。這樣看來,香港的僱員好像也不是太過「坐唔定」。

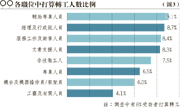

從職位的角度來看,如圖3所示,輔助專業人員中有意願轉工的比例是所有職位中最高,而藍領職位中的比例則相對較低。從行業的角度出發,零售、住宿及膳食服務業(如餐飲業)的從業人員有着較高的轉工意願,而公共行政、社會及個人服務業的則最低。

但總括來說,不同職位和行業中有轉工意願的人數比例雖有差別,但差距不大,且比例均偏小,均不足一成。將曾經離職與打算轉工對照,一個有趣的發現就是,經理及行政人員其實打算轉工比例排第二,但曾經轉工的百分比卻是最低,似乎這類高端人才可能時刻都會準備動身上路,但卻不容易找到具吸引力的新崗位付諸實行。我們還發現目前收入愈高、年齡愈大的人愈不可能打算轉工,而教育程度較高(即專上水平)的人,相比教育程度較低的人更有可能打算轉工。此外,人們當下的轉工意願和他們之前的轉工經歷有關,我們發現曾轉工人士相比其他人目前更有可能打算轉工。這可能因為「魚不過塘不肥」,有些工種死守在一間企業會較難獲得升遷機會,反而跳槽更容易升職加薪。這點在我們行政人員流動性甚高的大專界裏,似乎也有體現。

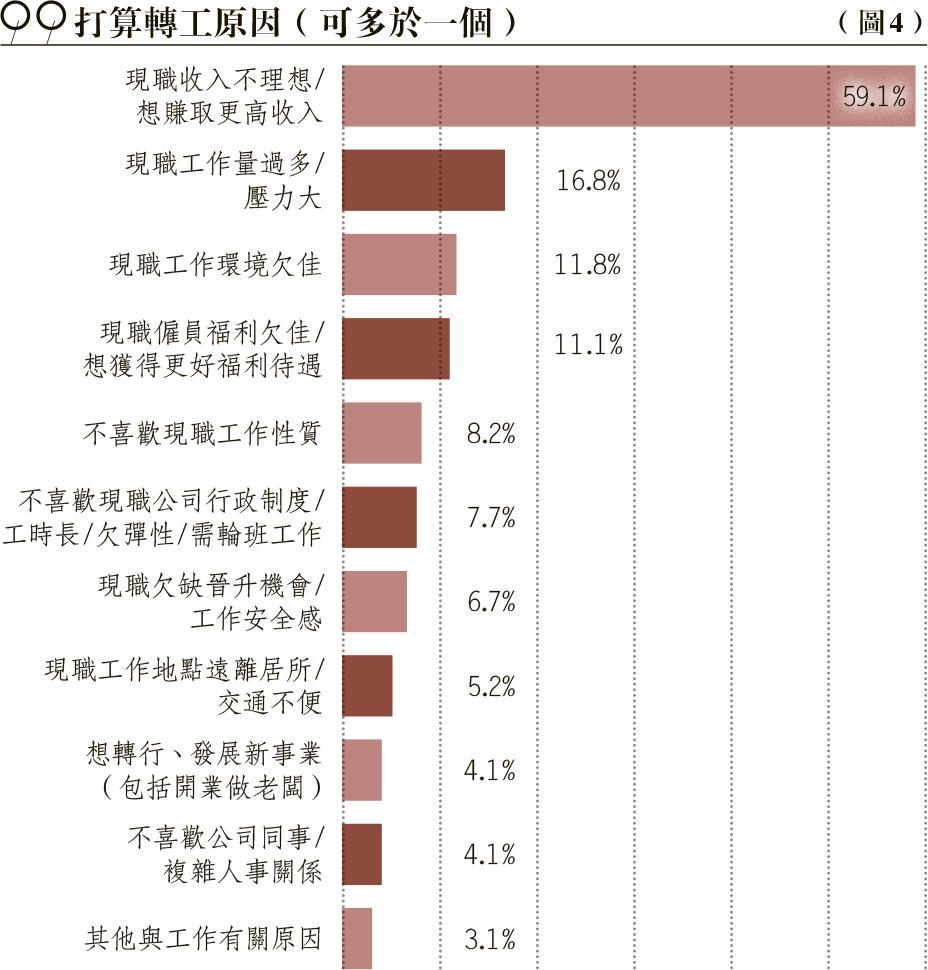

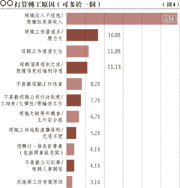

人工低最難忍

最後,當那些有意向轉工的僱員在被問及轉工原因時,如圖4所示,他們中有近六成人都提及到收入原因。相比之下,其餘選項則甚少人提及,可見收入不理想是目前港人最普遍的轉工原因。坊間很多時會認為,職場的人際關係是驅使很多人離職的主要原因,但調查結果卻恰恰相反。這樣看來,可能對於廣大打工仔來說,有「乞人憎」的同事可以忍,但人工太低、工作辛苦就好難忍了。

總括來說,在香港勞動市場上,轉工現象並不罕見,且與人們過去的轉工經驗、年齡、收入、教育程度等因素相關。而在主觀上,收入不理想可能是促成人們轉工的最主要原因。此外,一些在海外較為普遍的轉工原因,例如和企業的理念(如環保)不脗合又或者追求工作與生活平衡(work-life balance)等等,在香港就難免顯得「水土不服」了,似乎目前甚少本地人會提及。於個人而言,轉工常常伴隨着所從事的職位或行業的改變,這意味着自身職業生涯的發展及階級位置的改變,而這與我們當下所關心的社會流動息息相關。於本土經濟而言,轉工意味着勞動人口的跨行業流動,其結果預示着不同行業的興亡盛衰,以及經濟結構的改變。

經歷疫情後,僱員職業流動的狀况,恐怕有頗大轉變。這個2017年的調查,雖然仍有參考價值,恐怕和現狀會有一段距離。但在了解青年社會流動,尤其是家庭背景和教育的影響,卻仍然是「只此一家,別無分店」。

亦因為如此,若將這個調查變為常規定期進行,其實對公眾了解青年狀况、對政府制定政策並實現青年發展藍圖,也是難能可貴。但願當屆政府能夠和前朝一樣,明白數據和研究對施政和議政的必要。

【轉工跳槽篇】

文˙ 趙永佳--香港教育大學社會學講座教授、香港研究學院聯席總監,余昊昕--香港教育大學香港研究學院博士生