【明報專訊】國際藝術盛事Art Basel行將舉行,剛好碰上可為香港引來國際注目的另類藝術展覽,順便幫M+的視覺文化做點宣傳,儘管它離落實視覺文化作為主要收藏還有大段距離,這獨特到足令香港重拾亞洲文化之都的機會,可惜迅即被沒文化官僚蠢蛋急急拆毁。

展覽被拆後出現羅生門,房署在展覽引起傳媒關注後,下令拆毁,引發文化界「媽」聲四起。翌日員工又改口,話好地地擺咗兩年幾嘅展覽,是他們突然間自願拆掉,並謂展品已收藏起來,但又有人拍到展品掉咗入垃圾箱內,亦有員工謂沒地方儲存展品。其實只有很少人入去看,阻止入內亦簡單,只要用清潔工洗地慣用嘅雪糕筒和膠條即可。作為策展人,有人走進垃圾房看我的展覽並廣泛報道,我會萬分歡喜,何况展覽已擺了這麼久都相安無事,只是為員工帶點樂趣,何罪之有要匆匆拆除?正如辦公室內有人掛上明媚風景海報,為工作環境加點輕鬆愉快,老細卻堅持拆除海報般無聊霸道。

房署的膚淺及霸道,已有很多批評,不贅。這裏倒想從美學角度,討論這些「垃圾藝術」的藝術價值。

垃圾桶內的藝術,有欣賞價值嗎?畢加索晚年極負盛名,常有人躲藏其垃圾桶附近,當畢加索把他認為差劣的作品放進垃圾桶內後,隨即有人從垃圾桶中當黃金般偷回作品,因為凡是畢加索的都是高超藝術。著名瑞士現代藝術家賈克梅蒂(Alberto Giacometti)對創作要求嚴謹,每當作品不如其意,定必把它丟掉,於是在其作品行將完成時,畫廊便派人在畫室外守候,隨時拯救垃圾桶內藝術品。今天拍賣行和各式私人收藏,也有些藝術家丟棄的垃圾藝術品,也不令人意外。

但是次展覽的都是業餘者之作和複製品,怎能跟爛船也有三斤鐵的大師垃圾相比?當然這些畫本來不是垃圾,是人放在家中欣賞,當然有人會認為平民百姓選擇的藝術不值一哂,連垃圾房也不宜展出。1980年代中我回港後,不滿本地文化界精英的眼光狹窄和自大,當上藝術中心展覽總監後,便搞了些挑戰精英藝術的撩是鬥非展覽。

「專家」憑什麼?

1988年我在藝術中心首個展覽叫「藝術化生活」,那是個我上任前已安排好的公開展覽,類似倫敦皇家藝術學院每年舉辦的「夏天展」(Summer Art Show),經專家選取後展出,希望每年反映當前的藝術狀况。我有責任落實這早已安排的展覽,作為背上策展人名銜後首份工作。但有一問題困擾我,憑什麼這些「專家」可決定人家的創作是好或不好?一番掙扎後,我決定取消評審團,實行來者不拒,擺脫精英主義的先設價值觀,改從社會學和人類學的角度看本地藝術的多元表述。除圈內藝術家外,參展人數空前,開幕夜更洶湧,大都是平時不會來藝術中心的人。不少一家人出席,爺爺嫲嫲父母兄弟姊妹,在親人的展品前拍照,當時藝術中心有一定聲譽,能在這裏展出自是難得,畫廊熱情歡樂洋溢,跟我去慣的藝術展開幕禮截然不同。藝術界對拆解精英藝術反應冷淡,《南華早報》評論大佬Nigel Cameron帶點原諒口氣說,此一不可再。(展覽後我確有痛苦掙扎,如放棄「專家」,要策展人幹什麼?這問題複雜,要另文討論。)

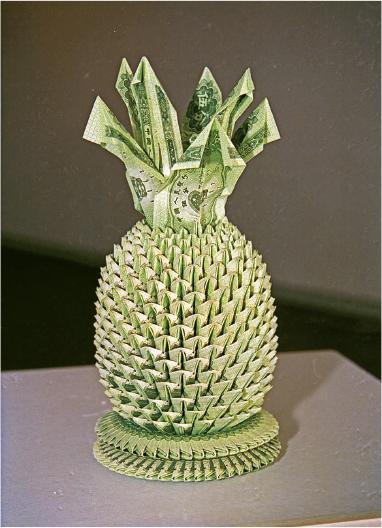

1989年藝術中心在祈大衛協助下搞的「找尋藝術」(In Search of Art),要指出每個人家中都是個私人博物館,展覽要求借出已失去功能,但人們仍留起來在家中純粹觀看的東西,這些東西必有些條件令他/她們保留觀賞。展覽找尋不同階層借出收藏,避免單是中層精英所界定的藝術。最後出來的,複雜且令人驚喜。展品有旅行時印在瓷碟上的夫妻照、祖母過身前送給孫女的梳、小朋友聖誕節首次抽獎獲取的公仔、的士司機費盡精力用五分錢人民幣摺出的大菠蘿,送畀老婆後,老婆認為那是全世界最美的藝術品,拿來參展;也有盲人失明前曾擁有的名表,他記得這表如何漂亮。

知識的局限

這正是我要帶出的信息,藝術品的意義,很多時候源自觀者和作品帶出的故事、聯想,以及不為外人知的親密關係。未能知悉這些故事的背後和感情與觀者連繫的「專家」,只能從風格、流派、形式分析來觀賞,甚至決定是不是藝術,這是知識局限,但至少要謙卑下來,嘗試了解自己看不到的東西,一個社會內有很多不同類型,但對觀者來說同樣有意義的藝術。

垃圾房藝術理論上沒有私人收藏那麽親密,有可能從垃圾桶拿出來,但也有員工的個人意義。我準備去看時展覧已被拆毁,不能再深入點分析。但如果我們接受藝術的意義有很多層面,員工喜歡,兩年多來也沒造成不便,為何不能把垃圾房藝術包容下來?當然拆掉展覽的決定可以完全和藝術無關,只是老細立官威的手段,也是權力架構如何影響我們可以看什麼、不可看什麼的典型例子。