【明報專訊】全球暖化危機迫在眉睫,除了從個人層面積極減碳,科學家亦各出其謀。地球工程學(Geoengineering)隨之出現,探討人為改變地球環境的可能,其中一個發展方向是以海洋為本的氣候干預措施(Ocean-Based Climate Interventions,OBCIs)。不過,一如其他地球工程學的構想,OBCIs的成效及對海洋生態的潛在損害備受爭議。

濃度高可令生物缺氧

OBCIs的目標是減緩氣候變化,但實施的話或會犧牲珍貴的海洋生物?多名國際海洋專家本月初發表學術文章,分析各項OBCIs方案對深海生態的影響。文中提到之所以聚焦深海,是因為深海未被充分研究,同時是對地球健康尤其重要的水域。香港大學生物科學學院、太古海洋科學研究所副教授安原盛明是一名深海生物學家,有份撰寫這篇文章。他強調OBCIs至今大多流於理論層面或在研究當中,並未有大規模應用,但從科技上已經可行,所以值得密切關注。

二氧化碳是人類活動排出的主要溫室氣體之一,若能把部分二氧化碳放進海洋,便能減少其在大氣中的含量,對付全球暖化。這便是OBCIs其中一個類別——碳封存(carbon sequestration)的原理。具體方案之一是直接把二氧化碳透過管道注入海牀,利用深海溫度極低、水壓極高的特性,將二氧化碳以液態封存,比起其氣泡形式更為穩定。「將二氧化碳加入海洋,乍聽之下已經很危險,不是嗎?」安原盛明指出二氧化碳濃度如果過高,有可能殺死深海生物。文中則提到在海牀上的液態二氧化碳層就像形成一張氈,令生物層缺氧。另一個問題是這些二氧化碳要放在深海多久呢?「這是重要的一點。我們可以永久封存,但二氧化碳或有離開海牀的一天,例如變成氣泡。若幾百年或一千年後,它最終會回到大氣層,我們將面臨巨大風險……但這會是下個世紀的人類所面對的問題。」

海洋施肥改變食物量

碳封存類別下另一受歡迎的構思是海洋施肥(ocean fertilization),屬於較早被提出的方案。海洋中的浮游植物(phytoplankton)會不斷進行光合作用,有科學家想到只要增加它們的數量,就能抽走大氣中更多二氧化碳。鐵會促進浮游生物生長,所以理論上只要把鐵加入水中、為海洋「施鐵肥」便可達至目的。浮游植物吸收二氧化碳之後,碳將暫時寄存在其體內。「它們最終死去,然後沉入深海。 它們的身體基本上是由碳組成, 所以我們可以在深海中封存更多的碳。」除了浮游植物,沿海的藍碳生態系統如濕地中的藻類、海草和紅樹林等一直為地球吸取二氧化碳,所以目前已有項目嘗試擴大生態系統的範圍。有研究甚至提出把陸地的農作物廢料(crop waste)直接扔入海,採用與海洋施肥類似的原理,這些植物或能夠把碳封存在海底。

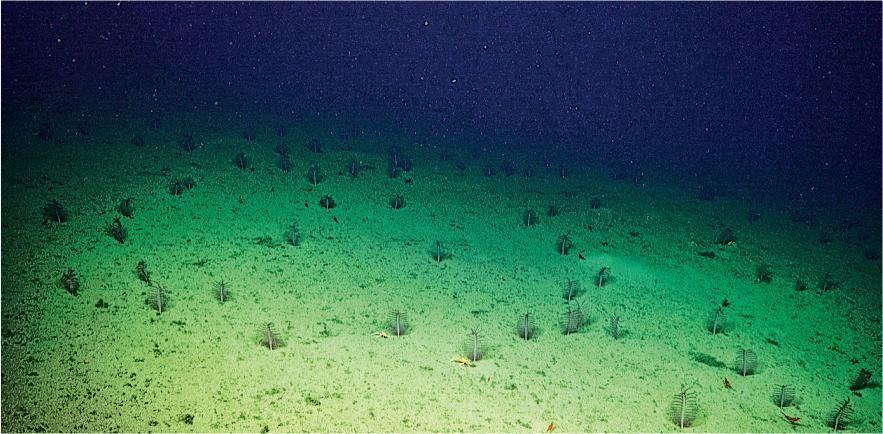

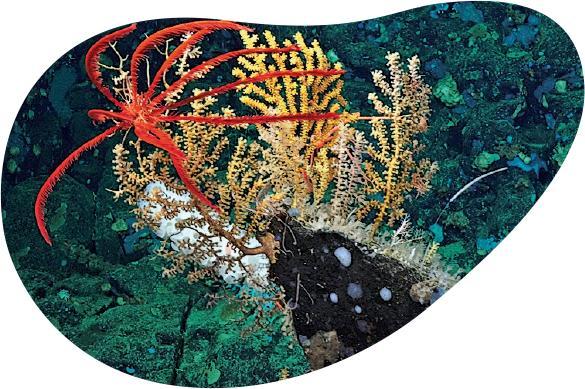

上述做法對於深海生物有什麼影響?關鍵在於改變了「食物量」。深海普遍定義為海面200米以下的區域,不難想像那裏是漆黑一片,並無陽光可穿透。安原盛明解釋,深海因而沒有植物能生長,生物只能依賴從海洋上層而來的有機物作食物來源。死去的動植物、細菌等有機物聚集成「海洋雪」(marine snow),像雪花一樣沉降至深海。上文兩個碳封存的構想都會產生更多動植物屍體,成為深海生物的食物。「這麼多食物聽起來不錯,但亦都很糟糕。有更多的食物,意味着他們要消耗更多氧氣,以進行呼吸作用。」深海的氧氣含量下降,將令生物難以生存。同一時間,食物供應增加會吸引大量的食腐動物和食肉動物,改變物種之間的互動,甚至損害人類商業捕撈的魚類。

擴藍碳生態系統為上策

此外,安原盛明亦質疑海洋施肥能否有效把碳封存,因為死去的浮游生物沉降速度很慢,途中會不斷被微生物分解,抵達深海的殘餘物會比原本的體積大幅減少。「效果可能很有限,這是一件好事,亦是壞事。」海洋施肥對深海生物的禍害可能較預期小,但換言之碳封存的效率並不高。相較之下,他認為擴大藍碳生態系統是比較安全的做法,「在人類出現之前,地球本來就有更多紅樹林和沿海植被」。

另一種OBCIs是降溫技術,出自地球工程當中熱力學的領域。相關構思包括直接或間接把大氣中的熱力輸入深海,又或者提高海面的反照率,將更多熱力反射回太空。其中一個研究方向是人工增加水面氣泡的數量和壽命,促進光反射。一眾海洋專家認為,做法會影響海洋分層和熱量分佈,改變中層水的粒子通量、遷移過程等,從而波及海牀。

90%深海物種未被發現

深海生態離人類遙遠,最深的水域即使靠潛水器都無法抵達。一旦深海生態受損,如何波及我們的生活?目前科學家只是發現了大約10%的深海物種,安原盛明說餘下的90%可能蘊含研發藥物的關鍵物質,「失去生物多樣性意味失去這些機會」。另一方面,食物鏈是環環相扣,改變深海生態等同影響人類的食物來源。安原盛明舉例香港人熟悉的日本鰻會在深海中產卵,然後到河川生活,可見海洋生態本是一體。在這些切身原因之外,安原盛明認為保護自然環境亦是人類的天職,「對我們來說物種的減少是非常可惜。我們需要盡可能保護地球,這是作為人類的重要使命之一」。

目前在國際水域傾倒廢物受《倫敦公約》及《倫敦議定書》規管,各項OBCIs或受到不同程度的限制。文章提出就OBCIs建立一個綜合規管架構,當中包括策略性及環境評估、海洋管理技術及空間規劃等工具。安原盛明認為在OBCIs正式推出前,人類應先確保措施非常有效,而且不僅僅是在未來10、20 年。「一旦我們把一些東西如二氧化碳放進深海,那麼它必須在相當長的時間內保持穩定;否則,我們會浪費生態系統的時間、金錢和一切。」深海潛水器一直協助科學家研究深海生態,安原盛明指未來亦可以加以利用,嘗試把養分投進深海,評估OBCIs對水域的影響。不過歸根究柢,他認為科研人員應對深海有更深入的認識。即使科技不斷進步,人類對於深海生態的認知仍遠低於其他生態系統。「我們很難想像使用OBCIs實際上會發生什麼事,所以至少在我們准許或拒絕它之前,應該更深入了解深海。」

《公海條約》有突破

聯合國各成員國今年3月4日議定歷史性的《公海條約》(The High Seas Treaty),列明2030年前把全球30%海域納入保護區,限制區內捕魚量和深海採擴等勘探活動。根據英國科學期刊《自然》的文章,《公海條約》生效後商業活動及大型項目(例如海洋相關的氣候干預措施)將需要作嚴格的環境影響評估。相關評估會由國家主導,第三方可以登記意見,但最終由該國決定是否批准其管核區下的活動。條約另一限制是不能在捕魚協議已涵蓋的地方建立保護區,亦不能要求已開展的海洋活動作環境影響評估。

今次的學術文章來自研究深海生態的國際組織Deep-Ocean Stewardship Initiative(DOSI)的Climate Working Group,安原盛明亦是其中一員。DOSI集合逾2100名跨學科的專家,希望利用獨立的科學研究,支持以生態系統為本的深海管理,並在發展策略時結合其他領域的專業知識。安原盛明屬於當中的氣候變化小組,一直關注氣候變化如何禍害深海生態。深海離大氣遙遠,溫度亦長期維持在極低水平,全球暖化的影響似乎微小。然而安原盛明解釋海洋存在環流系統,在較低溫水域上層的冷水會沉降到深海,並向南移。所以一旦全球暖化令上層冷水變暖,深海的溫度都會隨之上升。

北海道海鮮產量減

氣候變化所帶來的禍害將愈趨顯著,人類已經不能置身事外。安原盛明今年初到訪盛產海鮮的北海道,很多餐廳反映全球暖化下魚群往北移,以致海鮮產量減少。他估計這些切身體驗將會大大推動人類發展地球工程學,但任何人為干預措施無可避免會損害生態。「我認為很重要的是不要過度依賴工程學,而是嘗試減少二氧化碳排出,例如吃更環保、具可持續性的食物,反思一下我們的生活模式。此方法對我們更加安全,因為深海生態並不會受影響。」