【明報專訊】一八八〇年,也是陀思妥耶夫斯基(Fyodor Dostoevsky,又譯杜斯妥也夫斯基)逝世前一年,這位文壇享負盛名的作家,站在莫斯科的苦行廣場(後改名為普希金廣場),為俄國文學之父普希金(Alexander Pushkin)的銅像揭幕式演說:

「普希金的到來,恰好於我們真正自我意識發展之初。這種自我意識,不過是在彼得改革後整整一個世紀才萌芽的。而普希金的到來,使我們走在黑暗的道路上如有神助,點亮了新的指路明燈。從這個意義上說,普希金是預示、預言。」

作為普希金之後,陀思妥耶夫斯基視這位前輩為先知,為後人於黑暗的道路點了一盞明燈,而他特別提到了彼得大帝(Peter the Great)的改革,更是深刻。文學是一道鏡,它所反映的是世界的面貌。

當年彼得大帝的改革,一方面回應西方對俄羅斯的威脅,另一方面卻是自身民族要更歐洲化、現代化的願景。改革百年,俄羅斯民族確實如彼得大帝的展望,漸漸成為了一個繼承歐洲文化的國家;但無奈地,從俄國的地理位置和文化繼承的歷史去看,這個民族似乎注定跟歐洲有着不能平息的矛盾。

普希金之所以有先知的地位,是他的文學既習得了歐洲傳統的美,又保留了俄國本有的純真,把兩者混然成一種普遍的價值。透過文字,他預示了東西文化的結晶。

陀思妥耶夫斯基在苦行廣場上慶祝普希金的一百周年誕辰,演說不止是歌頌這位「俄國文學的太陽」,重要的是「先知」此一稱謂。他是警惕國民,要注意自身的民族處境,不要忘記東西方價值之間的矛盾,從而反思未來該走的路。看今天俄烏戰爭的處境,回頭再讀陀思妥耶夫斯基的演說,會發現他其實像普希金一樣,具有先知的特質。

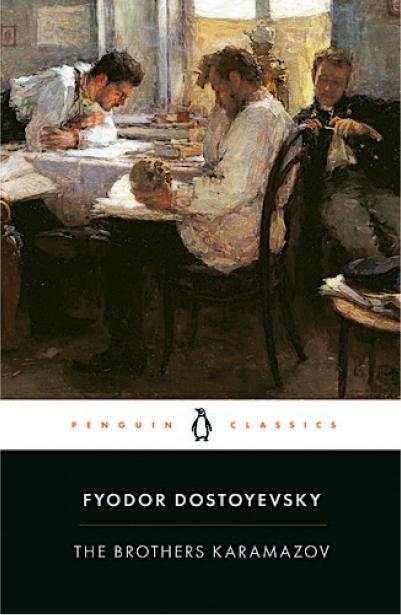

在發表演說的同年,陀思妥耶夫斯基出版了他最偉大亦是最後一本長篇巨著,《卡拉馬佐夫兄弟》(The Brothers Karamazov),小說裏一段常為後世引所用,是故事裏二兄所寫的散文詩〈宗教大法官〉(The Grand Inquisitor)。其中講到耶穌再次降臨人世,但一位宗教大法官卻要將祂逮捕,這本身就非常具有預言的意味,同時是對歐洲人價值的疑惑和反思。

不過要理解陀思妥耶夫斯基對現代社會的批判,以至他如何繼承普希金的先知意志,似乎要從他早期的作品開始說起……

以故事回應普希金

一直以來就有學者指出,陀思妥耶夫斯基的演說確實志不在讚揚普希金。畢竟,普希金早已是偉大的詩人,不必由他人抬舉。二來是,讀陀思妥耶夫斯基本人的作品,很難發現他受普希金影響的痕迹。普希金英年早逝,於同年陀思妥耶夫斯基不過是十六歲,恰巧剛搬到了聖彼得堡的寄宿學校讀書。聞普希金的死訊,他曾向父母表示過感到可惜,但從他早期的作品可見,他似乎像典型的文學青年一樣,視普希金等文壇先輩為假想敵。

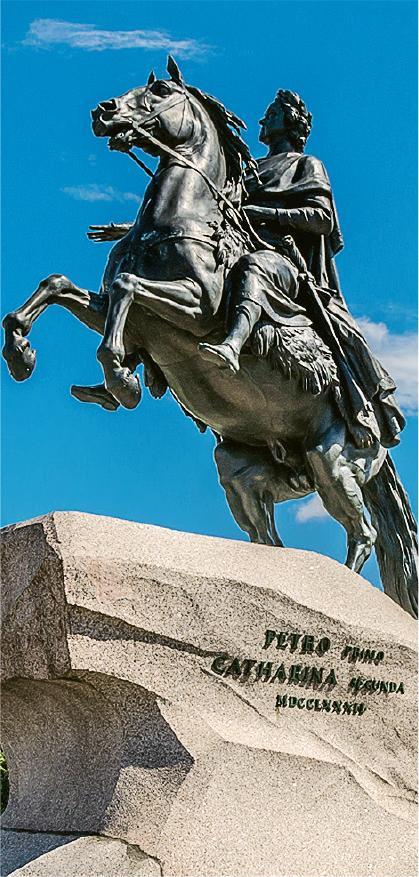

聖彼得堡這個地方孕育了這兩位巨匠,普希金富有寓意的詩作《青銅騎士》(The Bronze Horseman)寫的正是聖彼得堡,而陀思妥耶夫斯基寫聖彼得堡,又剛好跟《青銅騎士》相對照,有他早期的詩作《雙重人格》(The Double)。可知道,當年彼得大帝推行俄羅斯現代化,決意要在遼闊領土的西邊建造一座城市,是為聖彼得堡。普希金繼承了彼得改革的意志,自然要由這個城市的故事講起。

《青銅騎士》講的正是城市中著名的彼得大帝銅像。這位帝皇坐在一匹壯馬的背上,看似是看着未來光明的景象奔馳,這寓意着他當年在一片沼澤地上大興土木,建成一座全然是歐洲風格的現代城市的景象。普希金稱之為俄國「面向西方的窗口」,在表面看來彷彿在說要擁抱西方文化的價值,然而細讀《青銅騎士》,當中城市建造的過程千辛萬苦,還記載了城市受洪水侵襲的經過,似一種創世神話,又像滅世啟示。到了最後,主角發現愛人的房子早已淹沒於洪水之中,因此而得了失心瘋,看到彼得大帝的銅像在夜裏追趕自己。

陀思妥耶夫斯基在悼念普希金的演講裏又提到,彼得大帝改革的初衷或許真的只是一種功利主義,俄國人改穿歐洲服裝、跟隨其習俗、擁抱其發明和科學精神,但隨着時間的推移,這種功利主義漸發酵成一種新的價值。「毫無疑問,俄羅斯人的命運正是泛歐與遍存。」他這樣說。「對於一個真正的俄羅斯人來說,歐洲和所有強大的雅利安家族的命運與俄羅斯一樣親愛,就像其自身祖國的命運般。皆因我們的命運在於普世性,不是靠刀劍,而是兄弟情誼之力量,和團結人類的兄弟願望贏得的。」

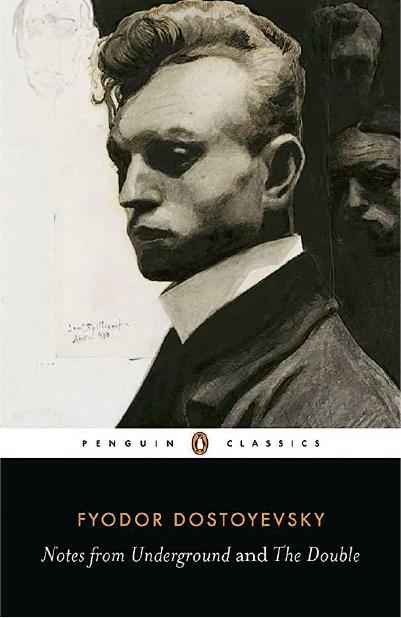

《青銅騎士》的子標題為「彼得堡的故事」(A Petersburg Tale),而陀思妥耶夫斯基的《雙重人格》則為「彼得堡的詩」(A Petersburg Poem),兩個故事的主角最後都得了失心瘋,這顯然並非全然巧合。《雙重人格》的前一部著作為處女作《窮人》,陀思妥耶夫斯基在當中引用了普希金的《站長》(The Stationmaster),這似乎也意味着他要繼續以故事回應普希金。

《雙重人格》的主角是一名熱望向上的低層官僚。故事以他跟一名醫生的對話展開。醫生診斷出他有反社會人格,期望他多跟人互動,認為人間的溫暖可以讓他知道社會連繫的重要。主角聽從醫生的建議,決定參加上級女兒的生日聚會,可是因他的不請自來和失禮的舉動,被開除了黨籍。在回家時,一個暴雪紛飛的晚上,他遇到了一個跟自己長得一模一模的人,故事便轉至兩人的互動。起初他們成為了朋友,但後來他以為這個人要殺害和取代自己,因而變得神經質,最後甚至被關進了精神病院。

不少人認為,《青銅騎士》的故事結局意義不明。究竟普希金想要讚揚彼得對俄國的貢獻,還是要批評其建設所帶來的犧牲?假如詩作似是神話,故事中的洪水似乎有相當的意味:洪水代表了俄國的自然特質,它的出現彷彿道出現代化與原始之間的掙扎。《雙重人格》則相較明確。故事沒有讚揚彼得的貢獻,反而着眼於彼得建立的官僚制度:這制度是現代化的結果,其掙扎因此是人性與制度之間的。在《青銅騎士》,彼得所騎的馬匹代表了榮耀,而在《雙重人格》,馬匹成為了拉動車廂的工具,是階級的象徵。而主角看見另一個自己,亦有其深刻的寓意。這彷彿在暗示,俄國是歐洲的另一個自己,終會由朋友變成敵人。

作品具預言意味

《雙重人格》出版後的三年,陀思妥耶夫斯基因牽涉革命活動而被捕,繼而遭受了在西伯利亞十年的流放。這段經歷自然對他的生命和價值觀有着重大的影響,以至大多數人會認為,他流放前的作品應歸類為未成熟前的著作──至少,這是不少文學批評家和他的學生的傾向。而巧合地,普希金也在年輕時有過流放的經歷,這或許成為了後來陀思妥耶夫斯基更重視普希金的原因。

然而值得一提的是,即使不少人認為流放改變了陀思妥耶夫斯基對世界的看法,以至他書寫產生了蛻變,在回流聖彼得堡後,他完成了今天為人所讚頌的《地下室手記》(Notes from Underground)和《罪與罰》(Crime and Punishment);然而,陀思妥耶夫斯基本人其實對自己早期的作品抱有不少期望,在完成這兩篇名著後,他便着手改寫《雙重人格》。雖然到最後這些改寫並沒有被採用,但保留的原來的結局也算是一種重新的審視和詮釋,故事亦因而有了新的意味──在流放回來後,他才赫然發現,普希金早在《青銅騎士》已經預言了俄國民族現今與將來的掙扎。

在寫《地下室手記》之前,陀思妥耶夫斯基遊歷了巴黎、柏林、倫敦等歐洲城市,對所謂「西方」的思想抱有更深的懷疑。《夏日印象之寒冬手記》(Winter Notes on Summer Impressions)是他這次遊歷的結果,他在其中寫下了對歐洲社會的觀察和反思,並批評歐洲社會的個人主義。他認為,以個人為中心、自決的原則把焦點放於自身,最終會使人把自身與外界的自然事物,甚至是其他人區隔開來。

他又認為,在追求平等和個人自由的哲學背後,歐洲文明走向了一種蠶食社會的個人主義。追求個體權利是啟蒙主義的結果,啟蒙主義講求以理性思考問題,這種理性同時引發了後來歐洲盛行的虛無主義。《地下室手記》所批評的,正是虛無主義與理性的利己主義。這似乎都反映了在小說中的第一段:「我是個病人……我是個歹徒。我是個吸引的人。我想我的肝臟有病。但我對自己的病一竅不通,甚至搞不清到底是什麼病。我尊重醫學和醫生,但我從不去診症。再者,我就是極其迷信,迷信得尊重醫學。」

西方醫學與科學的發展使人懷疑神的存在,當至高無上的價值體系受到質疑,隨之而來的是虛無主義。在《地下室手記》,這種虛無主義成為了敘事者坐以待斃的緣故,科學的發展本應使人自由,但對自己的反思讓人迷信決定論,解放的思想因此變成了理性人自我綑縛的繩索。到了最後一部長篇巨著《卡拉馬佐夫兄弟》,陀思妥耶夫斯基更是把西方理性中心主義,與俄國傳統思想之間的矛盾角力展現得淋漓盡致。

小說圍繞一場謀殺親生父親的案件展開,人類社會裏不能容許的事情,陀思妥耶夫斯基在這裏卻能夠以宗教、理性、感性的理據,敘述這個死有餘辜、無惡不作的老地主何以落得這樣的下場。雖然真正的弒父者只有一人,但故事之所以引人入勝,是四位卡拉馬佐夫兄弟思想上都有犯案的嫌疑,這場謀殺其實可稱得上是眾人思想對話的結果。

在小說裏,老大表達了俄國淳樸而感性的一面,他以農村人的角度思考,為人處事比較直截了當;相反老二受西方文化薰陶,凡事以純理性的角度分析,因此常把對錯二元劃分;而三弟則信仰東正基督教,把上帝的教誨視為世間道德的判準。然而,故事的曲折,在於一直被忽略的私生子。不論是從感性或理性,還是信仰的角度,這名父親絕對是罪有應得,最後動手的人正是這名被世界所遺棄、其貌不揚的私生子,而使他立定決心的一刻,是老二對他思想影響所致。

在這裏陀思妥耶夫斯基延續了前幾部作品的主旨,把俄國民族的精神掙扎展現於一個家庭之中。至於其貌不揚的私生子,似乎是《地下室手記》中敘事者的再現,彷彿再次暗示利己主義的醜陋。而故事的結論亦相當明確:俄羅斯民族的掙扎導致了一場弒父,雖則可說是情有可原,卻違反了人類根深柢固的直覺。

從陀思妥耶夫斯基臨終前的演說可見,他期望《卡拉馬佐夫兄弟》成為一部具預言意味的作品。從歷史事實可見,俄羅斯不久後便產生了巨變,從共產主義社會到現今,俄國並沒有向陀思妥耶夫斯基的理想圖像發展,其主要原因正是西方的理性主義。看今天的俄羅斯,很難想像這個國家在二百年前是一個跟歐洲文化有莫大分別的國家。歐俄文化交集的時代,似乎只短暫地發生於陀思妥耶夫斯基所身處的十九世紀。而看俄國文學與音樂的發展,那似乎亦是人才百出的年代。

或許,作為一個文化的先知,陀思妥耶夫斯基確實有時代的直覺,能預言一個民族的命運。這正是其著作至今仍值得一讀再讀的原因。