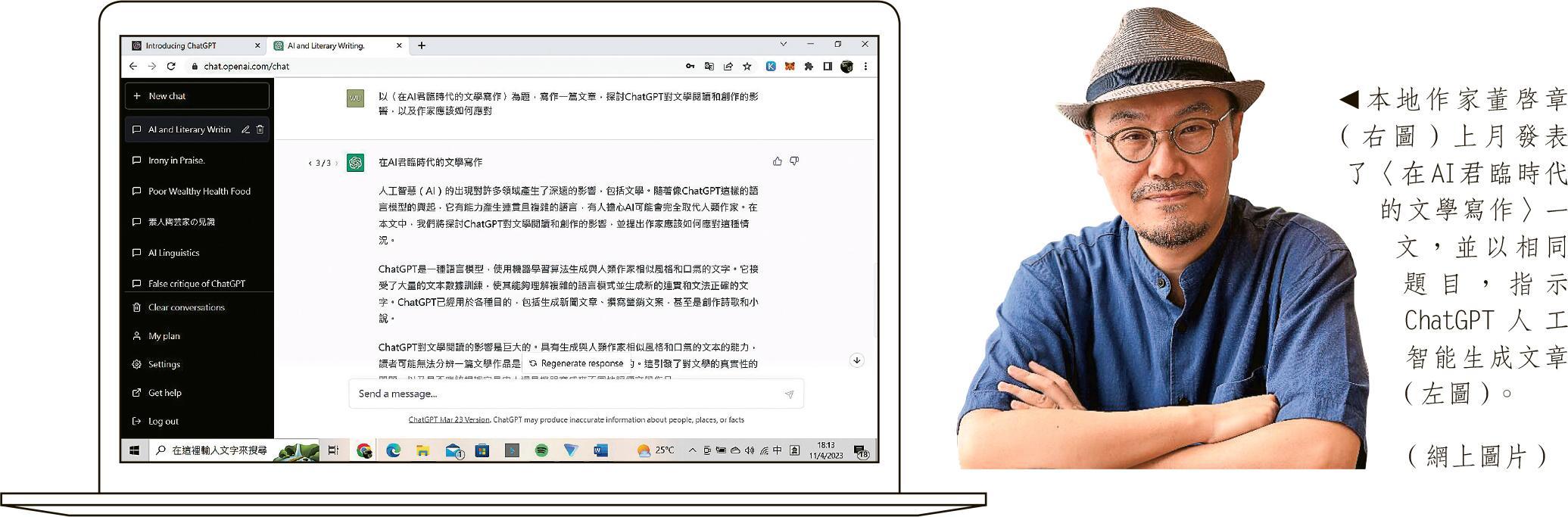

【明報專訊】小說家董啟章最近發表了一篇名為〈在AI君臨時代的文學寫作〉的文章,探討文學怎樣面對由ChatGPT人工智能技術所引發的衝擊。文章結尾有一附錄,是董啟章向ChatGPT發出提示(prompt),讓人工智能寫出一篇同題文章。對於像ChatGPT這類聊天機械人的語言表現,一般人大體上有以下兩種判斷:一是在生成(我們姑且不用「寫」這一描述人類動作的動詞)實用文章,或有既定格式和結構的類型文字時,人工智能表現很好,它生成得遠比人類寫作快,在格式控制上也比人類準確和穩定,因而坊間才有「很多人類工種將會(或已經)被AI取代」之說;二是人工智能生成語言的文學水平並不高,文章公式化,形式和內容似乎都是依特定套路生成,往往予人平庸俗套之感。

若比較董啟章這篇文章,跟他讓ChatGPT生成的文章版本,可以印證上述印象,兩篇文章的中心思想其實差別不大,簡單說就是:人類大可以應用人工智能協助寫作,但人類獨有的創造力是人工智能無法取代的。兩篇文章的最大分別,其實是語言的文學水平:ChatGPT那篇文章,讀來像是一篇滿有套路的宣言或報道,類似內容農場常見的文字;而董啟章的文章則是雄辯,思想曲折而層層深入,也大量徵引不同的理論學說和文學例子,這些徵引清楚表現出作者的獨特見解,是故文章讀來,即使你不同意其中觀點也好,你也不會覺得平庸和公式化。

這個小小的文字遊戲,正好呼應文章主題:人類(董啟章)仍然是獨特的,起碼在現階段,人工智能(ChatGPT)在書寫這種文學評論的文章時,並不能取代人類——不能確定這重意義是否董啟章有意為之,卻反映了文學人在面對人工智能語言生成技術飛躍式發展時(董的說法是「AI君臨時代」)的常見情結,就是要捍衛人類作為文學生產者的獨特性。不能否認,其中摻雜了不少焦慮感,但同時又有意識地避免落入過度的科技恐懼(technophobia)中,因而採取了審慎的認識態度,先辨別出(現時的)機械生成語言跟人類的文學語言之間的差異,繼而試圖證明,人類文學中有着一種最根本、最本質的東西,是人工智能無法模仿的。在這一條件下,作為文學生產者的人類,就無法被人工智能取代了。

這種人類文學的「本質之物」是什麼呢?簡言之,是創作力。更具體地說,就是人類作者由其自主的創作欲望驅動,再運用他們的語言能力,生產出文學文本。要清楚描述這個過程,其實就是要複述一次人類如何將高階思考轉化為語言的過程,這可能是心理學、腦神經科學或者是哲學領域的問題,卻不太像是文學所關心的事。文學上仍會傾向使用「創作力」、「文學天才」或「創作意識」這類相較籠統的說法,這是因為,文學其實一向不大關心作者心靈的內部操作。文學所關注的問題,主要有二,一是作者條件,二是文本。

所謂「作者條件」, 是指引發作者創作的條件。文學評論經常討論作者的生平跟作品的關係,廣義地說,「生平」是指作者的經驗,當中包括個人經歷、社會環境、文化脈絡,以及文學傳統。而「文本」,就是指作品,在新批評、「作者已死」及接受理論一類概念的影響下,我們已相當習慣一種將文本抽離於作者及其經驗以外,僅檢視文本本身之形式內容的評論方法。在判斷人工智能生成語言的文學水平時,我們主要就是朝這兩個方向討論:人工智能缺乏個體經驗,也沒有任何「創作」語境和脈絡;人工智能生成語言亦未能達到人類文學的一般水平,它們只能有效操作一些實用、文學質素較低的語言形式,卻無法如人類文學作者一般,能「創造」出獨特而具原創性的語言風格。

董啟章的文章則提出了第三個判斷方向:人類文學創作的先驗結構。他所引用的是一個可被稱為「康德—榮格—杭士基」的框架,即包含了康德的人類理性、榮格的集體心靈以及杭士基的普遍文法。我們並不需要知道三者學說的異同,只需要知道這個框架中的文學想像就夠了:相對於人工智能,人類文學作者的獨特性在於,人類具有先驗的文學創作能力,當中(可能)包含知性、想像力、道德感和人類語言能力,但現時的人工智能生成語言技術並不具備這種能力。ChatGPT中的 GPT全稱是「生成式預訓練轉換模型」(Generative pre-trained transformers),簡單地說,就是利用大量現成的人類語言文本訓練機器,機器透過掌握這些人類語言的規律,模擬生成出類似人類的語言。從這一角度看,人工智能並沒有任何語言上的先驗結構,因為它對語言的掌握完全是來自「經驗」。如果我們將「文學創作的先驗結構」視為文學創作的必要條件,那麼人工智能也自然不具備文學創作的能力了。

拓闊對文學的想像

上述種種,似乎讓我們對人工智能給人類文學創作所帶來的挑戰不必過分擔憂。可是,這可能反過來限制了我們對文學的想像。其中問題之一,是將「人類文學創作的先驗結構」視作「人類是獨特的」的判斷標準,可能隱含了理論上的矛盾。上世紀風行一時的結構主義告訴我們,人的主體性不必然是自足的,「人」與「結構」之間一直存在着緊張關係,這亦是對人文主義的挑戰。人工智能在語言生成上的良好表現,觸發了人類對自我重估的渴求,所謂「人類是獨特的」這一論斷,其實是要再一次確認人的主體性。可是,「先驗結構」這一說法正正道出了人類主體性的限制,即:若「先驗結構」是存在的話,人的理性思維、想像力、道德判斷、情感表現和語言表達都必須受到這個結構的限制,人也因此不是自由的,而是某種「結構」的條件之下, 方能體現有限度的自由。這甚至不是結構主義才有的論斷,上溯至康德的哲學裏,已有這種思想痕迹。

當我們說,要有文學創作的先驗結構,才有文學,這並不是說明人類在文學創作上的獨特性。而只是說,「結構」是文學的條件,這恰恰是結構主義的反人文主義論斷。回到人工智能的話題上,有一個名為「中文房間」(Chinese Room)的思想實驗,乃是對圖靈測試的反擊。在這個實驗中,一個不懂中文的人可以利用一本由英文寫成、指示如何以中文回應中文信息的手冊,製造出他會說中文的假象。我們大可以將之改寫成一個姑且稱為「文學房間」的思想實驗:假設我們將人類歷史上所有文學作品全部輸入一部人工智能機器裏,而人工智能則利用這些人類文學作品訓練,然後模仿人類的文學語言生成出一部作品。我們將這部作品放在人類文學的標準上判斷,它可能是一部優秀的作品,也可能只是一部平庸之作,然而單憑作品本身,我們並不能確定它是由人類創作還是由人工智能生成,原因是作品的風格均來自人類文學。

這其實跟卡爾維諾的「文學機器」十分相似。雖然董啟章在其文中指出,卡爾維諾真正想表達的,必須在特定時空和個人經驗下產生出來的,才是文學創作,但我們亦可以反過來,將「文學機器」延伸到羅蘭巴特的「作者之死」,抽掉卡爾維諾的人文關懷,僅視文學創作為一種優秀的語言符號組合方式。而判斷某個特定語言組合(即文學作品)是否優秀,其實跟生產組合的來源(人類作者或人工智能)無關,而是純粹的讀者判斷。也就是說,「文學創作的結構」並不必然是「先驗地」存在於作者的意識裏,也可以是外在於個別人類作者的符號結構,例如:人類歷史上全部文學作品的總和。所謂「作者之死」,即是這樣一個文學過程:讀者忽略作品背後(可能存在的)作者及其個人經驗,僅僅將作品置放在一個由「人類全部文學作品」所組成的「文學結構」上作對照比較,以判斷這部作品的文學水平。

文學作品的意義可以不來自作者,而是來自「結構」。當我們讀到ChatGPT生產出來的「文學作品」時,會為其中的平庸俗套而失笑,繼而判定人工智能無法逼近人類文學的水平,這其實是沒注意到,ChatGPT並不是一部有效的「文學機器」。ChatGPT暫時仍然只是一部「語言機器」,它在訓練過程中給餵食了太多人類語言中的垃圾,才會只能生產出類似內容農場的文字。香港文學館網上節目《藝文在線等》有兩集討論到文學與人工智能的話題,在節目中主持人曾經提出,在現今人工智能語言生成的急速發展中,文學創作者的機遇,就是作為語言的定義者。也就是說,文學創作者就是「文學機器」的訓練者,文學創作者的作品豐富「文學結構」,而「文學結構」則是「文學機器」的訓練模型。

人機合一的創作形態

關於如何使用ChatGPT,網上不少人引述數學家陶哲軒(Terence Tao)近日的一個觀點:陶哲軒認為,人工智能是坎寧安定律(Cunningham's Law)的變體,即「最有效得到正確答案的方法,不是提出問題,而是張貼錯誤答案」。我們沒有從ChatGPT的生產文本中獲得滿意的答案,原因不是人工智能能力不足,而是我們沒有提供適當的提示(prompt)。現在的「人工智能玩家」都很明白,錯誤的提示產生錯誤的答案,但錯誤的答案卻能啟發你修正提示,進而使你找到能在人工智能的回應中得到正確答案的提示方法。要注意的是,我們找到的並不是「答案」,而是「能誘發人工智能提供正確答案的提示方式」,在這個過程裏,我們逐漸建立起向人工智能給予提示的方式和技巧。董啟章在其文章中曾稱它為一種meta-language,而我們亦可以稱之為提示的模型(model)。在人工智能圖像生成領域裏,玩家們樂此不疲地創作能生成特定風格圖像的模型,並分享給其他玩家使用。而ChatGPT中亦有所謂「越獄」(jailbreak)模式,利用由開發人員設計出來的「咒語」(對人工智能所作提示的俗稱),讓人工智能角色扮演,誘使它破壞設計者原先設定的道德準則,生成出提問答者希望得到的「邪惡」答案。

上述人類跟人工智能的互動,正好揭示了一種全新的語言正待誕生:人類無法預先準確判斷人工智能會作出怎樣的答案,於是必須經過修正提示,並建立提示的模型,以期望人工智能可生成出令人滿意的答案——必須注意,「滿意的答案」並不必然是「正確的答案」,那亦可能是我們完全意想不到,但充滿啟發性的答案。由此延伸,我們又能否建立出不同的文學提示模型,誘使人工智能生成超越人類想像的文學作品呢?屆時我們又能否預期,人工智能可以透過學習人類文學,生成出非人類的文學作品?

「文學」是否必然是「人類文學」?這是人工智能向人類未來文學所作出的詰問。人工智能語言生成雖然仍以模仿人類語言為目的,但科技發展的奧妙,正在於我們永遠無法準確預測未來的發展。因此,當很多人憂心忡忡警告,人工智能的發展勢將為人類帶來毁滅性災難時,我們也很清楚知道,預言很可能是錯的。同樣地,當不少人相信人工智能始終無法在文學創作上模仿人類,即姑且稱為「文學上的強人工智能」的誕生,這判斷也同樣很可能是錯的。其中錯判在於:人工智能不一定以模仿人類為目標,而是可能要成為一個有別於人類的文學存在。這種存在,卻反過來改變人類文學創作的模式和風格。

我們甚至可以設想出一種「文學生化人」(literature cyborg) :人類作者跟人工智能共同組成一個「人機合一」的文學創作者——這不是空想,而是正在發生的事,事實上早有科幻小說創作者進行過類似的創作實驗。或者用一個更貼身的例子說明:我們向ChatGPT發出創作提示,讓其生成出我們沒法預料的文本,這已是文學生化人的原始形態了。