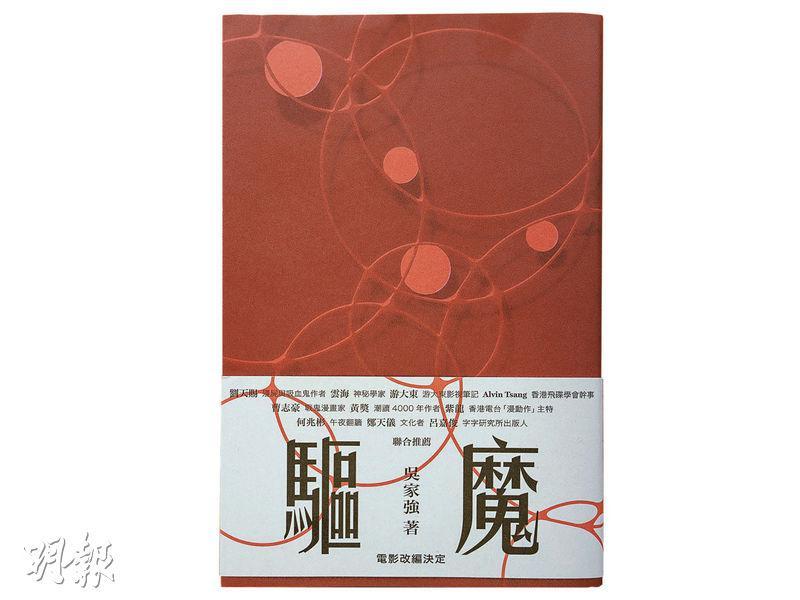

【明報專訊】吳家強是傳媒人出身,做過時尚雜誌的編輯、人訪記者,又會寫小說、劇本和拍電影。多棲身分的他多年來都堅持寫故事、小說。但在本地小說市場逐漸萎縮、讀者減少之下,為什麼仍想寫小說呢?吳家強抱着「有人叫我寫我便試試」的想法,更做了很多作者不敢想像的事——拍電影。在今年3月,本地出版社「字字研究所」出版了吳家強的小說《驅魔》,而《驅魔》在明年更會以電影身分亮相於人前,他更擔任電影版《驅魔》的導演和編劇,一嘗以鏡頭說故事。

小說未出版 已被電影公司相中

《驅魔》的起始是吳家強受監製田啟文之邀,寫一個鬼古、靈異題材的電影。由於外埠市場和投資者看好本地靈異電影,發現「殭屍」題材特別受東南亞地區的觀眾歡迎,便決定從殭屍入手。吳家強用了一個月時間完成小說,拿給田啟文看。他回想這件事時,覺得監製和投資者的支持是因為自己「夠誠意」。他的小說即使寫成,也並不代表監製和投資者願意「埋單」,有些人覺得這樣先寫好作品然後給製作團隊,是一件冒險的事,假如電影公司不願買下版權,分分鐘會血本無歸。雖說吳家強是受監製之邀,但他覺得像「自薦」,沒有經理人幫口,只有自己和筆下的故事。反思香港編劇的發展空間,吳家強感嘆非常困難,幾乎沒有人全職做編劇,編劇大多是副業,往往需要幾份收入來維持創作的理想,直言在港當編劇太艱苦了。慶幸,監製和投資者覺得他的故事值得一試,才讓今日的《驅魔》成真。

在未出版前,《驅魔》已經被電影公司買下版權,這是香港出版界鮮見之聞。吳家強分享,在外國有很多小說都和《驅魔》一樣,未印好流通市面,早早被電影公司相中,拍成電影。他說:「香港好像沒有這種文化,其實電影公司很願意接受他人投稿。」這個故事不但讓吳家強將文字搬上銀幕,還一嘗當電影導演的夢。而他這次膽粗粗當導演也是應另一名導演梁子明之邀。有一次梁子明和他飲酒,鼓勵他做導演:「我覺得你應該試吓知多啲。」朋友的肯定讓吳踏出了第一步,跳出文字給予的安全區。他自言自己第一次做導演「唔識驚」,本以為拍戲是一種好高壓、緊張的氣氛,導演會罵人,所有人都會非常趕時間,但是這次的劇組意外地安靜,大家都是默默工作,互相信任,讓他這名新手很安心。

敘事略修改 電影造型更豐富

將小說轉化為電影談何容易呢?吳家強得到不少前輩的提點,緊記「自己是拍電影,而不是寫小說,電影有電影的手法,要利用電影的優勢」。他在敘事手法上略有修改,不再只從文字角度思考,比如有一些角色的心理狀態以電影語言表達,像是以音樂表述,在角色的外觀上也作出改動,小說裏的角色造型較為低調,電影的角色造型則更豐富多彩。吳家強指觀眾可視小說和電影是兩個版本的故事,就像「性格不同的孿生兄弟」,電影對觀眾而言更為搶眼吸引,而小說則需要花時間了解。被問及會否介意原型小說為了電影拍攝而讓步時,吳家強回答:「我自己不抗拒別人改動我的作品,這次的合作我也有一些『話事權』。」他續稱自己不是很「堅持」的作者,「電影是一個團體的創作,只要事情向好的方向發展,我就完全不介意(改動)」。正正因為電影強調集體創作,不是像作家般「任性」,吳家強要顧及所有工作人員,要讓大家了解故事的意思和走向,需要「交代清楚」,才能讓大家在各自的崗位上發揮得更好。這種集體創作的方式讓吳家強的創作錦上添花,好像是服裝、造型、美術總監張叔平對塑造角色的建議和看法便衝擊了吳家強,他盛讚:「拉闊了自己的世界,給予我不少可能。」

沒觸及社會議題 純粹娛樂觀眾

拍一部香港的電影是不是一定要談情懷、講議題呢?近年香港不少電影都以社會議題出發,有談中年男同志的《叔.叔》、關注精神病人的《一念無明》、女性婚姻的《金都》等,《驅魔》相比之下的確沒有觸及社會議題。吳家強和製作團隊認為可以拍一些另類的電影給觀眾,本地電影的題材不止是沉重或關注社會的,吳家強續說:「我們有時候忘記了電影其中一個功能,電影也是娛樂的一種,我想做一個容易進入電影世界的故事。我希望大家看電影時會暫時忘記現實世界。」娛樂世人的故事有沒有一種既定的方式或者套路呢?吳家強並不認同有答案可循,「我們覺得有趣的東西,可能觀眾並不認為有趣,可是一味將就觀眾口味,反而會惹人生厭,像是將所有大卡士放在一部電影裏,不一定叫座,甚至票房可能很差,這些例子很多」。他續指,「每部電影都有自己的命數」,有時候好用力拍攝的電影未必賣座,或者未必有人欣賞,但至少自己享受創作過程。

藉「屍人」探究物種間差異

談及殭屍妖魔文化,吳家強認為香港影視作品裏的妖魔經常象徵着人類的恐懼,比如我們常常聽到的晚上不睡覺會被「丫烏」捉走,或是「做鬼都唔放過你」,這些恐懼衍生出來的忌諱,令人限制自己的行動。故有不少港產鬼片都與心魔掛帥,比如2002年的《見鬼》,主角接受了角膜移植後開始撞鬼,還每每看到意外死傷,電影將人類對死亡的恐懼無限放大。而荷李活的喪屍則是出自商場文化,諷刺那些困在商場的人們,沒有自我意識和選擇,「喪屍是需要在一個既定空間裏逃去另一空間,討論一種『劣幣驅逐良幣』的文化,一些沒有思想的人要攻擊一班有自由意志的人,喪屍故事裏生存下來的人才是最悲慘」。吳家強希望這次的故事帶觀眾理解殭屍的另一面,不單是熒幕前恐怖、受人操控、人死後的屍體而已。他從「物種競爭」入手,將殭屍故事變成兩個物種角力的故事,於是便有了以人類視角展開,講述與屍人的戰爭。

探究物種之間的差異、競爭是吳家強在疫情裏思考良久的議題,他認為即使人類在好幾十次大型災害裏生存下來,但還是受不了太陽暴曬、寒冷風暴吹襲,比其他物種脆弱。他不禁提出疑問:「很多生物比人類優秀,但為什麼人類可以成為世界的霸主?」於是一個比人類能力更優秀的屍人在《驅魔》裏誕生,故事裏的人類處於弱勢,負責對抗屍人的驅魔師需要外出工作餬口,甚至接驅魔job來維持生計,可是屍人一族掌管着經濟命脈,是大企業家,可以命令和奴役人類,掌握着大部分的資源,卻有延續後代的難處。吳家強指在不同作品裏的吸血鬼或喪屍雖然失去了人的身分,卻換到其他的力量,比如長生不死的能力,超越了一般人類,他問:「是不是我們得到一些東西,自然失去一些東西?是出於我們的選擇嗎?」即使回到現實世界,沒有屍人和人類之分,部分人類都會有仇富心態,掌握的東西愈多就愈容易招人妒忌,惹人討厭,有錢人就是生來邪惡,就像故事裏的屍人一樣,卓越的能力讓他們被人類認定為敵人,不殺不痛快。他留意到人類對弱者天生帶着同情心,就像一隻麻鷹準備吃掉兔子,不少人心裏都希望兔子平安無事,偏心了兔子,可是他們沒有思考過兔肉是雛鷹的糧食,說到底都是一種弱肉強食的叢林法則。而在《驅魔》裏,吳家強只想用一個相對「平等」的思考看待人類以外的物種——屍人,「一個人如何被定義為善良、邪惡,是看他站在哪一方」。

沒標明小說分類 待讀者決定

《驅魔》其中一個有趣的點是沒有標明分類,一般書籍都會以類別區分,方便書店上架銷書。吳家強自言也不懂為書下定義,覺得為書找一種定義沒有必要,反而是留待讀者決定。他說:「別人怎樣看,你是無法掌握的。」而寫小說是他眾多創作方式裏逃離現實的出口,和做運動一樣,「如果有企圖和目的去做,就會有很多計算,而我都計算不到」。《驅魔》的故事是他在疫情時留在家中的產物,他在疫情期間大多留在家中閱讀,空出來的時間便用於整理資料,整理的過程中,故事的脈絡便慢慢浮現在腦內,以一邊寫小說,一邊整理大量資料來創作。他說:「我不是想拿一些東西回來,而是去想有些東西不會那麼快流失。」他不談堅持寫作的原因,反問我:「你會不會覺得刷牙是種堅持?」