【明報專訊】去年《牛津英語大辭典》的頭號代表字「goblin mode」(躺平模式),乃至佛系、躺平、小日子,都隱示社會價值觀的轉變,學術界則稱此為後物質主義,簡單來說即「錢唔係大晒」。觀乎香港,有人以「半農半X」方式歸園田;有人到離島開書店;有人潛心塔羅算命,尋求的是心靈富足。吳其璐(Kilo)於2017年大學畢業,在2020年遷往屯門山上,住處名為「囍小居」,既與山林和農田做鄰居,同時修煉她的廚藝,用滿桌素食吸引有緣人登門,將居所變成眾人安心之所,「我喜歡見到人們走的時候,經常是能量滿滿地下山,我就覺得真的很好」。

{山上居}

鐵皮屋無冷氣 卻涼快自在

Kilo於大學修讀環境研究,之後曾報讀「野人」莫皓光的自然活動導師課程,又與朋友在港試驗Freeganism(免費素食主義)、成立「肥緊村」(Freegan的諧音)。搬到山上的念頭早已萌芽。畢業後她於一間食物回收NGO工作,希望由此認識香港的食物系統。同時,她透過朋友結識到現在的房東,房東常開放住所,Kilo下班後就往屯門山上跑,晚上住在朋友家。「下班後就上山過夜,終日揹個大背包,裏面永遠有衣服和鞋,因不知道今晚會去哪裏睡。」活動後年輕人總是意猶未盡,聚在一起聊到深宵,睡兩個小時又去上班,那段日子持續1年半,她一直體弱臉黃,「我工作要對很多老人家,很多事要處理,現在回想,當時是用意志力撐着」。她總怕浪費時間,所以趁有精力就多學習、多見朋友,「不想錯過任何一個可以帶來啟發的時刻 」。

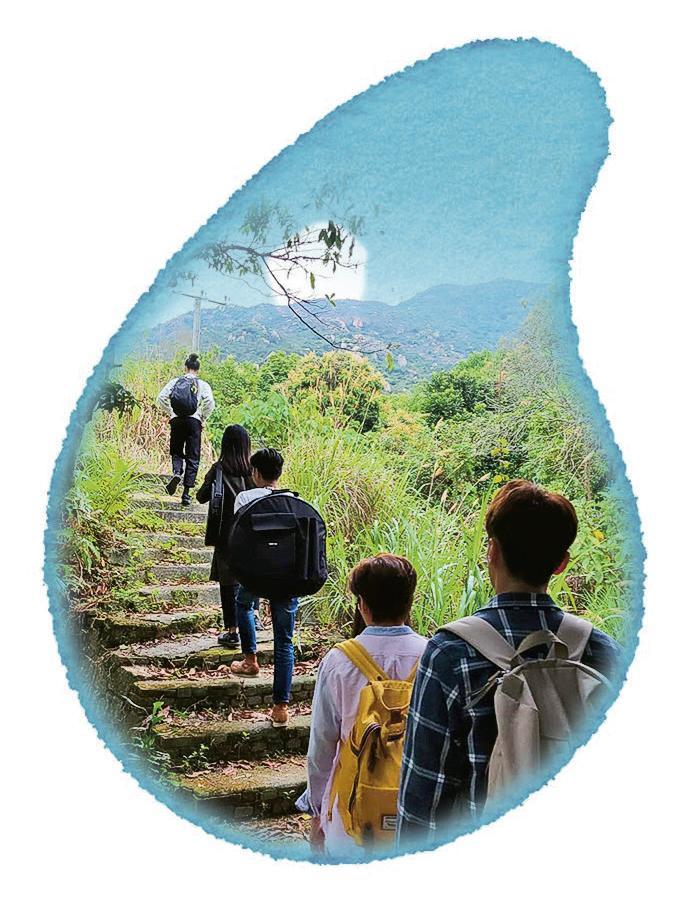

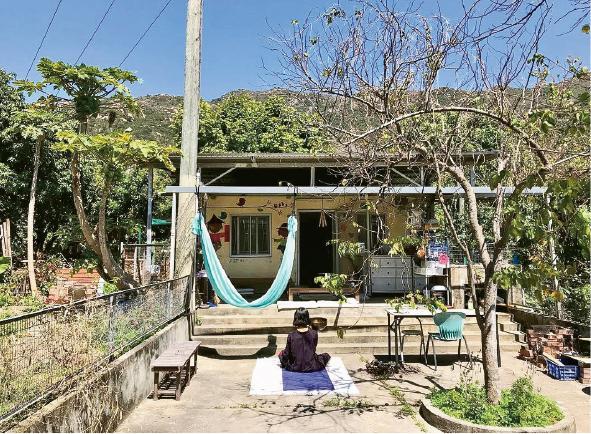

隨後她轉做自由工作者,剛巧房東在山上有單位空置,便與3個朋友合租。惟1年下來,大家都甚少上山,翌年改由她一人承租。「這個空間很難得。我日間都忙,但晚上有空就會約朋友上來。」要知道這山中小居並不就腳,需先在掃管笏路上山,走過數段石梯和閘門,沿路有養蜂場和數間村屋。這天Kilo拖着高及腰的雜貨,一邊帶路,一邊介紹住處附近的幼蛙、紫蘇、蓮霧和野豬,不覺來到她家門前。迎面是闊落方正的庭院,左邊有農田和果實纍纍的木瓜樹。她家客廳有張矮腳長桌、一隻嬌憨的自來貓「妹妹」。屋頂用中空鐵皮鋪砌,加上四面樹蔭,雖然沒有冷氣,正午坐着仍感涼快自在。「你會發覺一個空間是你個人的呈現,顯示你的狀態。有時我很忙、狀態不太好,一進入房子就覺得有東西不太流動。今年開始,這真是個舒服的空間,發覺它(房子)應該是這個模樣。」

{有食緣}

洗切步驟 學縮小自我

適應山居後,她開始接待朋友,例如煮私房菜或伙同其他朋友合辦身心靈活動,像是瑜伽和唱誦。她形容與房子的關係像合作伙伴,「它有它想做的事,我又有我想做的,我們就一起開放這裏。這個空間就覺得做了自己」。開放居所的時間和日數都隨她狀態決定,活動沒有為她帶來負擔,「每一次來的朋友都是緣分,完了不會是那種我終於下班了的感覺,大家可以繼續在這個空間休息」。假如太累,她會躲在廚房冲杯茶讓自己回氣。

她並非專業廚師,起初是因大學實習時種植番茄,才發現食物與大自然如此親密,「心裏就發了一個願,覺得食物會是很有力量的東西,沒有什麼人是不喜歡吃東西的,基本上多數人都蜂擁而至……食物是幫忙連結人與大自然的工具」。她的味覺確較敏銳,曾試過從食物嘗出廚師的暴躁情緒,唯有默默在心中寄予祝福。

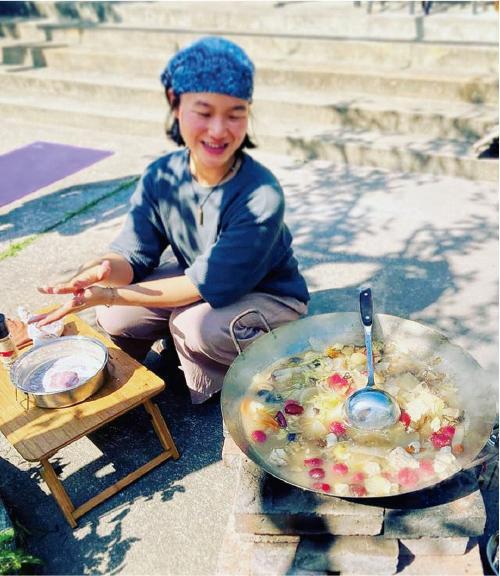

除了從事食物回收,她亦做過推廣野餐、友善飲食的工作,有感自己不常進出廚房:「還是不完整,講一些食物的題材和活動,但我不懂煮東西,就覺得根基不太紮實。」幸好她可以經常跟廚藝了得的房東偷師,又不時有人邀她為活動掌廚,囍小居辦私房菜也是由朋友提議。食物是她「餌誘」大家上山的方法,最終想讓大家細察大自然,「不用說什麼,他們來到後很好奇,他們問的東西必然是呼應他們內在的渴望」。 她自己並非靜心聽佛法或大道理的人,廚房像她的修行地,煮食過程讓她定心,洗切等瑣碎步驟教她學會縮小自我,「不是說很卑微的事,但是在服務吃飯的人」。飲食學問不少,她計劃多花5年時間學習大自然和食材規律,拓闊對廚藝和食物的認知。

{修習路}

好吃與否 講因緣和合

社會學者趙永佳說到年輕人的後物質主義時,認為特點之一在於理想與麵包間的掙扎,例如一邊要為口奔馳,一邊不懈追夢。Kilo未有經歷這樣的糾結,說在香港做NGO只是月入萬多元,她轉做自由工作者後辦食材共購、帶領自然活動等,收入相差不遠,山上房租也尚可負擔。她最大的掙扎,反而是每年要不要續租。她經常因帶活動而出市區,特別暑假的學生活動特別多,「如果我不是經常在善用這個空間,都是一種浪費。在山裏,春天3天不回來就發霉,那個人氣是很重要的」。假設每場活動有10人參與,1個月有4場的話,她認為才算是較善用此空間。

有的訪客單純為美食而來,有的為充電、想與自己相處,「是不是追求很大智慧呢?其實不是 」。但疫情的確催化了人們對身心靈和生活的省思,坊間多了森林浴和禪修等活動,「不知道明天能不能上班、事情慢下來,突然多了很多時間,思考和家人的關係」。特別是年輕一代的迷惘,隨着生活的停頓,內心的波濤洶湧隨之浮面。

法師通渠 不為糞所動

她亦有所沉澱,像前幾天她獨自拖着食材到大澳辦煮食活動,途中袋子破開,她慌忙執拾,想到帶領自然或禪修活動都是一個人就可以,「但做食物要準備很多,要想場地、食材,要帶物資非常多。那一刻就在想為什麼要選這條路,真的頗辛苦」。她記得參加過一個禪營,晚上營地爆糞渠,一班穿著拖鞋的法師在通渠,排泄物就在他們腳邊漂浮,但他們仍是一臉專注,「總之他就在通渠,沒有察覺有分別。我覺得修習也是這樣」。

最初做菜,她不免期待別人的讚美,現在變得較淡然,「就是這樣煮,因為農夫花了很多心機,我只不過是幫忙將這一餐再呈現出來」。吃的人有否觸動或啟發,不能歸因於自己:「好吃與否是他的因緣和合,他本身有種子,所以才會聽到他想聽的或他需要聽的,那不是屬於我的。」

{同行者}

年齡相近 一起摸索成長

西方出現後物資主義的基礎是因經濟穩步向上,趙永佳說:「有說後物質主義的價值觀是在西方富裕社會中產生,更安全和穩定的成長環境能催生後物質主義。換句話說,中產階級的孩子比低收入家庭的孩子,更有可能成為後物質主義者。」後物質主義學說由Ronald Inglehart在1970年代提出,他認為人類的價值理念和成長環境關係密切,後物質價值觀是在物質需要被滿足後出現的渴求。延伸Abraham Maslow的需求層次理論,人們先追求物質安定,然後才追求非物質目標,如自我實現和自我表達等。但香港學者李立峯於2016年的研究《再看世代差異和香港青年人的後物質主義》則論述香港情况跟Inglehart的理論有出入,香港年輕人的後物質轉向並不一定以個人生活的安穩為基礎。

邊做邊學儲「經驗值」

Kilo出身公屋,由此想到在香港較難定義中產,像她身邊有朋友要供樓養車,理應算是中產,但經濟壓力比她更大,比較下她的生活或更似個中產。但無可否認的是,她和身邊朋友都不需供養父母,始終上一代多未退休。她認為年輕一代的生活觀取決於科技,如slasher可靠一部手機處理工作。另外是看家人的價值觀,像她的家人較放任自由,從不干預她的工作、不擔心她獨居山上,內心想她搬回家卻又尊重她的選擇。父親從小告訴她讀大學是為學習待人處事,「是個學習的方式,但不是目的地」。這間接影響她的金錢觀,「當有金錢,代表我手上有資源,可以拿它來學更多東西,讓我更加紮實,做更加多我應該做的事情」。

跟她合辦身心靈活動的多是年輕面孔,她解釋因為大家都在儲「經驗值」,樂於邊做邊學,常因聊得投契就走在一起。「全部都是修習,大家不是來吃喝玩樂、酒肉朋友……年齡相近其實經歷的階段就很近,大家都是摸索中、學習中、思考中或快速成長中。好像是一起走這段路。」