【明報專訊】鑽石山荷里活廣場命案和近日頻生的照顧者倫常慘案,引起大眾對精神健康服務的關注,有人質疑何不強制精神病患者接受治療,有人批評公營醫療服務人手不足,亦有人擔憂連串事件引發模仿效應。到底命案能否避免?精神健康諮詢委員會委員、港大醫學院精神醫學系講座教授陳友凱說:「最重要是溝通,不知道他(精神病患者)內心想什麼,便不會知發生什麼事。」透過對話識別患者的精神問題,及早診斷和治療才能預防,並斷言斬人新聞除了會引發消極情緒或故意模仿外,事件與模仿效應沒顯著關係。

當少數精神病患者異樣行為難以察覺,市民質疑「為什麼要放他們出來(回到社區生活)」?更有議員重提實施社區治療令,即強制符合指定條件的精神病患者在社區居住期間接受一套指定的療程,不遵從者或被召回醫院接受治療;陳友凱是本港最早推動精神分裂症患者及早求醫的關鍵人物,於是,我們問道於賢。

蠶食患者思想心靈

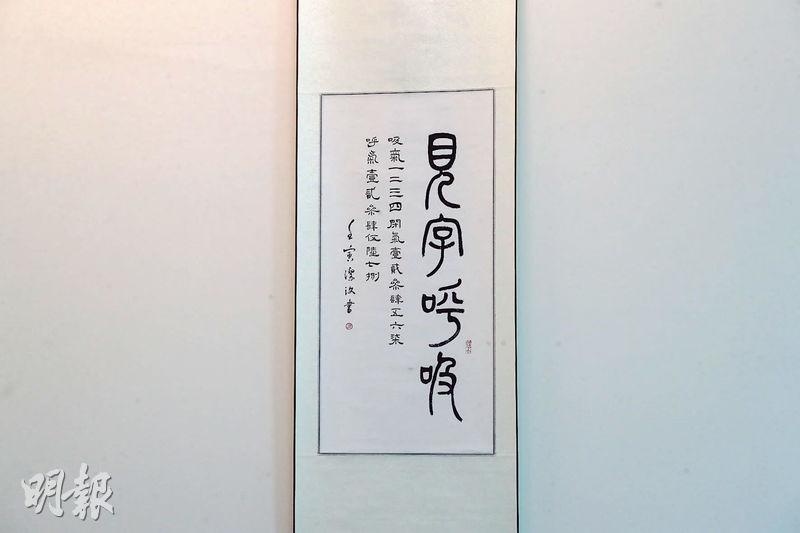

訪問相約在陳友凱教授於黃埔的辦公室,牆上掛着兩幅書法字畫,一幅寫有「見字呼吸」四字,令人不由自主看下去,「吸氣一二三四閉氣一二三四五六七呼氣……」,無意間便跟着節奏呼吸。陳友凱說呼吸能令人放鬆,字畫提醒他能呼吸其實是一件幸福的事。「好多人係一呼一吸都好辛苦」,部分精神病症狀或會影響患者呼吸,因此他呼籲應多關注心靈健康。

陳友凱理解市民因近日發生的悲劇,對精神病患者有顧忌,會「因害怕而避開,或增加(與精神病患者的)距離」,惟此舉反而令患者會有「我跟你說,你有能力幫我嗎?還是你會捉我住院呢?」的疑慮,而不敢求助。過去亦有患者憂慮確診精神病後失去工作和朋友,而不誠實說出自己的真實病情,未及早接受適當的治療,「到頭來又增加風險」。陳友凱不禁感慨,「精神病是如此蠶食人的思想和心靈」。

強制治療或現反效果

荷里活廣場命案的疑兇據悉患有妄想型精神分裂症,屬思覺失調的一種。患者會出現幻覺、幻聽和妄想等嚴重病徵,陳友凱指該等幻覺「是病人的主觀記憶」,要由患者主動說出才能發現,從外觀只能看到「他(患者)一動不動、思考慢、說話慢,神情憂鬱」。然而,他認為若強制患者接受治療,便須權衡患者的人身和選擇自由,而且也要考慮設施的容載量,若「啲病人入晒醫院,我哋(醫院)就會即刻冧檔(癱瘓)」。即使強制現有患者入院,仍會繼續有新的嚴重精神病患者,况且精神病患者以外,其他人也會做出類似的傷人行為。他重申,「只有少數的精神病患者在少數時間受精神病影響會有這樣(作出極端行為)的風險」。

他明白事件或令市民驚慌,但坦言「矛盾的是(paradoxically),我們應要面對(精神病會如此影響一個人的行為),更要塑造一個包容的環境」,在患者病情輕微時,鼓勵他們「有乜嘢都要講」,及早治療,才能長遠降低發生類似事件的風險。

照顧者壓力沉重

心理治療為其中一個治療精神病的方法,講求與患者溝通。陳友凱診症時會留意如何令患者交流時感安心,例如語速不能太急、談話桌不宜太寬闊,他摘錄病歷筆記時會先細心聆聽患者的話,才慢慢開始下筆,讓患者感受到真誠的關心,感覺「他是一個人,不只是一個病患」,便能放下心防,說出自己的困擾。

陳友凱坦言,不是每次都能跟患者有效地溝通,記得曾有一名思覺失調患者,因他的幻覺「說他沒問題,叫他別吃藥」而拒絕治療,幻覺對其影響早已根深柢固,百般勸說也無果,最後令他家庭破碎。陳因幫不了那名深受精神病困擾的患者,而感到十分遺憾,難以忘懷。面對不同精神病患者,難免會接收過多負面情緒,陳友凱說醫生身分之外,他也是一個普通人,也有同理心,這樣才能洞悉病人的情緒問題,但也「不能過度,要及時抽離」,這時候他便會回望歷史,以「時空擴闊思維,看不同時代面對的困難」,不讓自己沉溺於「我好慘」的想法。

講座完結後 家屬大排長龍

問診時間有限,陳友凱也會感到有心無力,形容精神病的治療「漫長、複雜,要死纏爛打」,但單憑幾次會診難有顯著成效,因此長期與患者共處的家人更需多與患者溝通,讓他們感到受支持。惟陳亦留意到近日的照顧者倫常慘案,指不少精神病患者的照顧者本身或已承受沉重壓力,不單要看顧患者,也要長時間外出工作來支撑家庭經濟。他稱,有時候舉辦與精神病有關的講座,常遇到精神病患者家屬特意在講座完結後繼續向他索取更多資訊,「有時大排長龍」,可以想像他們的情况有多迫切,反映社會對照顧者的支援並不足夠。

醫生不是超人

陳友凱之所以一再強調與精神病患者溝通的重要性,是因為除了屬患者主觀記憶的病徵難觀察外,有患者較善於掩飾情緒,難以發現其問題。陳舉例,曾有一名患有隱藏型抑鬱症(masked depression)的醫生有強烈自殺傾向,卻偽裝成若無其事的樣子,照常工作,也礙於工作場合,不敢向同事求助,身邊無人察覺他的異樣。陳笑言「不要認為醫生是超人」,作為醫生的首要任務是先顧好自己的精神健康,才有條件幫助別人。

除了溝通,讓精神病患者及早治療也很重要,陳友凱指不同精神病的共通點是它們的病徵會多重疊加,即一個病徵未消失便引發新病徵,它們互相影響,加重病情,形成「病徵網絡」,因此須及早介入,改變病情的演變軌迹。

醫管局自2001年展開「思覺失調」服務計劃(EASY),計劃由醫生、護士、社工等跨專業人士組隊為15至64歲的思覺失調患者,於病發首3年的關鍵期(critical period)提供轉介、評估及治療服務。陳負責為本港首項思覺失調早期干預服務療效10年跟進研究擔任計劃顧問,一直提倡精神病患者及早求診和治療。他表示思覺失調的症狀「大致於病發首幾年已定」,故患者應在病發初期接受治療以改變病症帶來的長遠影響。自計劃展開至2021年,參與者中約有170個成功跟進的個案,於10年間有效減低他們的自殺傾向、住院次數和復發機率。

「分層介入」最理想

今次慘劇亦引起大眾對精神科公營醫療服務的關注。陳友凱從醫33年,笑言「了解複雜的人腦和人的心理很有趣」,當初因精神科醫生人手不足而入行,但無奈的是人手不足這個核心(core)問題從未解決,「以前唔夠,𠵱家繼續唔夠,同埋係仲差好遠」。按醫管局數據計算,現時精神科醫患比例為1對761,情况不容樂觀。問及人手問題久未解決的原因,陳解釋,隨市民對精神病的認識增加、時代變遷和生活方式改變,精神病的「病種」增多,求診的人更多,人手增加追不上實際需求,故30多年間「即使人手增加,依然覺得(精神科醫患比例)有差距」。

仿效情緒病治療模式

近年廣為談論的情緒病是其中一個「新增病種」,「其實這個病一直存在,但當年(上世紀90年代)少人求診,現在是普遍求診」,雖無確實數字,但近年的精神病患者中近兩成屬情緒病個案,而嚴重的情緒病或會出現幻覺、妄想等思覺失調症狀,亦會有自殺傾向。故他認為情緒病的治療,也能參考EASY的做法,但因患者人數「(比思覺失調)多好多,難做好多」,而且社區仍有未求診的隱形患者,故應研究能幫助患者減輕症狀、且又不帶負面標籤(stigma)的治療方法的可行性,例如運動。

陳又感慨,「精神病治療非簡單的事,不是訓練兩天便令人很快變成治療師」,幫患者克服(overcome)精神困擾講求經驗。有人提出仿效外國,以兩日課程培訓情緒輔導員,照顧輕微至中度情緒病患者。陳坦言,訓練兩日僅能有初步認知,病情輕微者只靠心理治療也能改善,惟心理治療方法眾多,單是認知行為治療便要全職訓練兩年,短期內增加人手有困難。

長遠而言,最理想的目標是根據「分層介入模式(stratified care model)」,於患者求診時便識別他們病情的嚴重程度,即時轉介接受相應的介入服務,讓嚴重精神病患者能及時獲有效治療。他解釋,在現有的「階梯支援模式(stepped care model)」中,患者須先接受低層支援的評估和教育,才逐步升級治療,「試」出最有效的治療方式,「花費時間長,無數的無效治療令人挫敗(defeating)」。惟在分流支援模式中,最初接觸患者的人員須具專業知識才能即時判斷患者的需要,轉介他接受適當治療,因此研究出「哪種方法對哪類患者一定有效」也很重要。