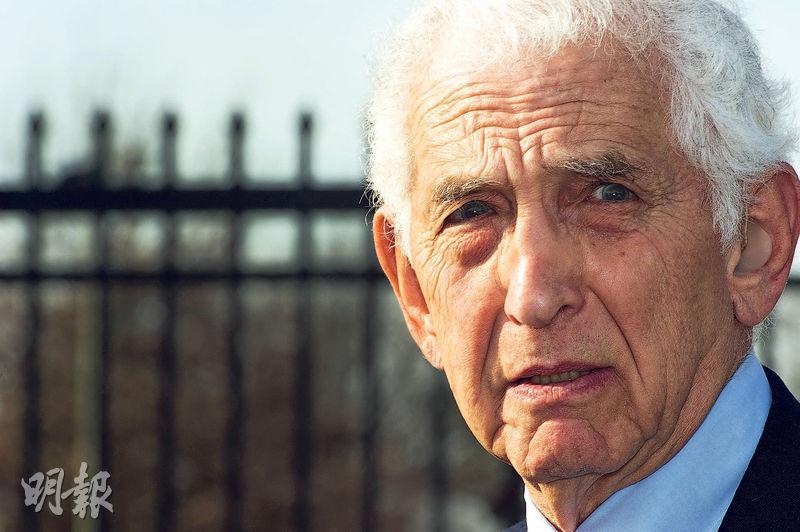

【明報專訊】2023年6月16日,披露越南戰爭「五角大樓文件」的著名吹哨人埃爾斯伯格(Daniel Ellsberg)去世,終年92歲。1971年,他因泄露國家機密繫獄,但最終美國最高法院以政府蒐證時違反程序正義為理由,於1973年將其無罪釋放。

埃爾斯伯格1931年生於芝加哥,畢業於哈佛大學及劍橋大學,獲博士學位。1954年他於美國海軍陸戰隊服役。當時美國政府將越戰(1955-1975)定義為一場自由世界與共產世界的戰爭,出兵越南,只為防止南越被蘇聯和中國操控的走卒北越佔領。埃爾斯伯格曾對此深信不疑。隨着美國深陷越戰泥沼,人們開始反思,為何美國的軍事行動甚至無法取得足夠多越南人民的支持?他們開始將越南戰爭視為一場越南人之間的內戰。但如果這是內戰,美國何以捲入?反戰情緒開始萌芽。之後,美國的軍事行動更被定義為一種帝國主義的侵略行徑,美國兵在有組織地殺害無辜的越南平民,反戰情緒最終在美國國內演變為一場聲勢浩大的政治運動。

1965年,退役後的埃爾斯伯格被派往越南調研。一到戰場,他就迅速意識到,美國採取的燒村戰術造成了大量當地平民的傷亡,根本無法贏得越南人民的支持,亦無法贏得戰爭。回國後,他即投入反戰活動。他當時任職智庫蘭德公司(RAND Corporation),因工作之便取得接觸美國政府機密的安全許可,得知從杜魯門總統開始的歷屆政府,明知無法打贏越戰,卻對民眾隱瞞真相,不斷擴大戰事。1969年,埃爾斯伯格開始偷偷影印國防部的越戰檔案,並於1971年交予《紐約時報》刊登。「五角大樓文件」的公開,不僅加速了美軍撤離越南,更引發了水門事件,尼克遜總統不得不黯然辭職。

與埃爾斯伯格類似的人物是斯諾登(Edward Snowden),港人對他並不陌生。他曾是美國中央情報局職員、國家安全局外包技術員。他無意中發現,國家安全局的「稜鏡計劃監聽項目」不僅監視公民使用網絡、社交媒體等行為,還收集了多達百萬美國人的手機信息。2013年,斯諾登將獲得的秘密文檔交予《衛報》及《華盛頓郵報》,遭美國和英國通緝。他秘密逃至香港,於此接受了《衛報》的採訪,之後前往莫斯科,先以難民身分暫居,後獲得永久居留權。

兩歧的報道

同樣是泄密者,埃爾斯伯格獲尊為吹哨人,為了公眾利益,通過泄露國家機密方式揭露政府的欺騙與濫權行為。一介匹夫不惜挑戰強大的國家機器,並甘願為此付出代價,值得世人尊重。主流媒體並不認為斯諾登是吹哨人,只是一個泄密者,或駭客而已。他的行為無益於公眾利益,倒是讓國家的敵人受益,置國家安全於危險之中,親者痛仇者快。

1971年,埃爾斯伯格將偷印的七千頁「五角大樓文件」交給《紐約時報》出版後,聯邦調查局很快就發現他是泄密者。埃爾斯伯格躲藏了兩周後,自動投案,被控間諜和串謀等罪行。儘管埃爾斯伯格罪證確鑿,媒體對他的評價十分正面,他被認為是值得民眾信賴的人,做事認真、慎重,敢於為自己的行為負責。《華盛頓郵報》和《紐約時報》等報紙對該事件的報道,也被認為是慎重的、公正的,既保證了公眾知情權,亦未對國家安全造成威脅。泄密事件發生後,媒體都在激烈討論,政府對公眾隱瞞越戰的真相是否合法?美國是否應該撤出越南?

42年後,斯諾登通過英國《衛報》泄露美國政府以國家安全為由,濫用權力,監控公民的網絡和手機,非法獲取信息,侵犯了公民私隱。當時絕大部分主流媒體對他的報道卻非常負面。《紐約時報》和《華盛頓郵報》等媒體發表多篇文章,將其描述為一個為了出名而不擇手段的自大狂、一個不敢為自己所作所為負責的懦夫。有評論者甚至質疑他所泄露機密的價值:為了反恐,今日美國政府在全面監控我們的私生活,路人皆知,何必大驚小怪?幾乎所有主流媒體都把焦點放在斯諾登的個人品德身上,卻忽略了他所泄露的那些來自政府的海量機密信息的價值。更鮮有人討論,政府以反恐為名,非法收集公民信息,是否侵犯了公民私隱?若是,今後該如何限制公權力的濫用?

同樣是泄密,為何埃爾斯伯格成了英雄,斯諾登卻淪為狗熊?研究者對此有多種解釋,關乎美國政府的治理手段、媒體運作的方式,還有美國人社會心態的變化。

泄密是一種遊戲

有一種看法認為,對政府而言,埃爾斯伯格扮演的是「自己人」(insider)的角色,他懂得如何「正確地」泄密。而斯諾登卻只懂技術,不懂如何運作信息,只是一個駭客。美國1917年加入一戰後不久,就正式通過了《間諜法》,限制信息的傳遞,為了他國目的,傳播虛假信息或泄露機密信息都被明確地判為違法。這一嚴苛的法律旨在禁止政府官員泄密,然泄密事件仍層出不窮,成為美國政治生活的一部分。同時,自《間諜法》頒布的百年來,只有十幾個人因為向媒體泄密而受到該法的懲罰。可以說,官員向媒體泄密,幾乎不必承擔法律後果,這是為何?法學家David Pozen認為,這是因為在多數情况下,泄密符合美國政府的利益。其實,政府與泄密者,是一種共生關係。美國政府的合法性自然基於守法合憲,是一個陽光政府,惟政府的實際運作卻常要依賴黑箱、黑手,有效管用,卻無法端上台面。然透過非法手段取得的政績,有時也需要向公眾展示,以期獲得有些民眾對政府的支持。為了宣傳那些無法端上台面的政績,政府有時需要故意泄密,透過媒體的報道,讓公眾知曉。然而,如果公眾知道泄密是政府故意,其所泄之秘密,易被認為只是宣傳而已。為了讓政府授意的泄密仍能贏得公眾的信賴,政府需要容忍不經政府授權的泄密。只要真假難辨,公眾對凡是泄密的信息都會深信不疑,政府的宣傳自然就能贏得民心。因此,短期來說,泄密是對政府的打擊,但長久來說,卻是給政府幫忙。這就是為何《間諜法》頒布百年,卻很少有人因此被起訴的原因。

然而,泄密不只是交換信息而已,更是一種遊戲,一種儀式,需要講究分寸,還有所有參與者的審慎態度和判斷力。因此,政府需要《間諜法》反泄密,甚至有時還要加強執法,迫使泄密者不能僅憑一腔熱情,必須在做出泄密行為時三思而行,戒慎恐懼。但政府又不願濫用《間諜法》,一旦嚴刑峻法嚇阻了真正的泄密者,政府授權的泄密也就失去了以假亂真的能力,遊戲無法再繼續。媒體則需要保持一種模糊態度,對於經政府授意或未經政府授意的泄密要兼容並包,從而保證機密如同源頭活水,能對媒體細水長流。同時,媒體在決定刊登什麼,不刊登什麼的時候,也需要慎重。如果泄露的機密對政府打擊過大,不僅會遭遇政府打壓,亦會阻嚇下一個人報料的勇氣。埃爾斯伯格的作為顯示,他就是一個審慎的泄密者。他先找到當時擔任尼克遜總統國家安全顧問的季辛吉(Henry Kissinger),然後是一些國會議員反映情况,只有在遭到他們的拒絕後,才向本國媒體《紐約時報》報料,並對泄露的材料做過精心選擇。他泄密的動機,只是為了反越戰,而不是顛覆政權,並勇於為自己的行為負責。而斯諾登似乎將何時、如何泄密能更好地改善美國政府行為的複雜問題,變成了純技術問題。他沒有糾正國家安全局的錯誤,倒是犯了安全局一樣的錯誤,即如何透過技術,獲得盡可能多的機密信息,以供分析。斯諾登泄露了太多國家機密,成為美國歷史上最大的泄密者,而且他選擇了一家外國媒體開始爆料,並逃到了國外,最後在美國的敵國俄羅斯尋找安全保護。埃爾斯伯格是好的吹哨人,而斯諾登只是壞的泄密者。

媒體景觀變了

二人境遇的不同,亦是急遽變化的媒體景觀使然。40年來美國經濟及科技的變化,使得2013年之後的媒體環境迥異於1971年。在70年代,美國媒體由私人擁有,所有權分散在不同家族手中,使得立場觀點具有較大的多樣性。然而,隨着媒體不斷合併,愈來愈多媒體集中在愈來愈少公司手中,導致立場觀點的多樣性減少。隨着追逐利潤成為最高目標,服務公共利益的意識在淡化。職此之故,嚴肅的新聞調查,因為製作成本高,利潤低,即使能最大程度保證觀眾知情權,其重要性仍在不斷淡化。同時,新聞版面或新聞時間不斷壓縮,新聞從業者不斷被裁員。為吸引盡可能多的觀眾,新聞在不斷弱智化、娛樂化,追求新聞故事的戲劇性,瑣碎化(trivialization),如電視劇般不斷更新,而非話題的嚴肅性、重要性。為投觀眾所好,個人或明星本身成為新聞關注的焦點,而嚴肅的新聞事件卻逐漸退隱,甚至被忽視。網絡的興起,人類進入短新聞時代。短的新聞容量有限,於是故事要短,節奏要快,要有趣味,要能吸睛。擅長長新聞的傳統媒體的利潤被新媒體分薄後,經營困難,討好觀眾更是生存之道,畢竟觀眾才是衣食父母。

1971年,媒體在報道「五角大樓文件」泄密時,媒體的主要焦點還是放在這些文件上,討論公眾的知情權,美國是否該從越南撤離。到了2013年,當斯諾登成為美國歷史上最大的泄密者後,媒體關注的焦點並非集中在反恐時代,如何限制政府權力,防止其侵犯公民私隱權。相反,媒體所熱中的只是斯諾登本人,他是何人,其泄密的動機何在,社交媒體如何評價此人,其行為是對美國忠誠還是背叛?既然民眾更喜歡作為壞人的斯諾登,媒體自然要積極迎合,不斷揭露斯諾登的負面,如輟學、如何因為駭客行為被聯邦調查局開除,如何是個自戀狂。同時,媒體將美俄之間關於引渡斯諾登回美國的交涉鋪陳為一部新聞連續劇,不斷更新,以吸引觀眾眼球,賺得盆滿缽滿。如果在1971年,人們可以在社交媒體上匿名發表針對埃爾斯伯格的極端言論,如果24小時直播的新聞媒體不間斷地報道該事件,如果記者和網紅不斷地談論他的私生活,他仍會被當成英雄嗎?

國安至上時代

埃爾斯伯格與斯諾登的差異,既關涉他們所泄露的內容,更與當時的社會氣氛相關。1971年,美國已捲入越戰多年,勞命傷財,整個國家瀰漫着反戰情緒。埃爾斯伯格所泄露的「五角大樓文件」,揭露了美國政府如何罔顧事實,欺騙民眾,仍在堅持這場無法打贏的戰爭。他所泄露的機密,促使美國政府最終決定從越南撤軍,不僅拯救了美國士兵,也避免了無辜越南人的傷亡,善莫大焉。美國民眾因此普遍認為,他是英雄。

斯諾登的泄密行為,發生在後9‧11時代。美國人經歷過2001年的恐怖襲擊後,心有餘悸,感覺自己的國家隨時可能再次遭遇恐怖襲擊。對於長期生活在安全、富足、和平中的美國人而言,這是他們從未經歷過的時代,也不知該如何是好。為了國家安全,很多人甘願犧牲部分個人自由,以換取人身安全。任何人做出可能威脅國家安全的行為,無論該威脅是真實的,或只是有可能而已,都容易被民眾視為不夠愛國,甚至是叛國。政府正當化監控行為,宣稱服務公眾利益的最重要理據,就是將民眾分為好人與壞人。基於此種分類,政府宣稱,其監控行為只是針對少數的壞人,而只有壞人才會害怕他們的私隱被政府獲取。如果你是好人,從未做過壞事,何懼之有?很多人認同政府的此種辯解,認為政府監控只是局限於少數圖謀不軌的壞人,於是他們不僅默認了政府的濫權,甚至為此喝彩。自由誠可貴,安全價更高。以國安名義進行的大面積監控始於小布殊時代,在奧巴馬時代繼續擴張,今日似愈演愈烈。斯諾登及其支持者很難突破這一基於恐懼而形成的國安觀念,讓美國民眾相信他的泄密行為,是在為捍衛美國人的自由而戰。

數位化時代的私隱

斯諾登的泄密,告知世人,在數位化時代,我們的私隱多麼容易遭侵犯。在民主社會,以國安為名的政府監控,究竟應該扮演何種角色?權力的邊界何在?如何監督?維護國家安全與保護個人私隱之間,該如何平衡?

2013年斯諾登泄密案發生後,美國又經歷了俄羅斯干涉2016年選舉事件、2018年社交媒體facebook泄密門事件。對個人私隱的保護狀况,可謂每况愈下。技術發展一日千里,保護私隱免遭技術擴張侵犯的立法卻遠遠滯後。在這個急劇數位化時代,如何規範技術擴張,保護數位化時代的私隱權(a digital right to privacy),讓人活得更有尊嚴?

斯諾登最終會像埃爾斯伯格,被認為是吹哨人,而不只是一個自以為是的泄密者嗎?儘管埃爾斯伯格力挺斯諾登,認為他們兩人的行為異曲同工,但民眾似乎並不買帳。2019年,斯諾登出版自傳《永遠的紀錄》(Permanent Record),揭示其爆料行為的來龍去脈,卻沒有告訴人們,如今住在莫斯科一間小公寓的他,獲得了更多私隱,還是相反?自他爆料後,美國人的私隱權得到改善了嗎?今日,美國正在審判一名泄露五角大樓有關俄烏戰爭機密的軍人,他會遭到《間諜法》的懲罰嗎?當年斯諾登泄密後,首選的逃亡之地是香港。如果事情發生在今日,香港還會是他的首選嗎?在俄羅斯流亡的斯諾登如今深居簡出,避免被人發現。但他在書中自嘲,即使乘搭地鐵或大巴,人們也都忙着低頭看手機,無人會再多看他一眼。