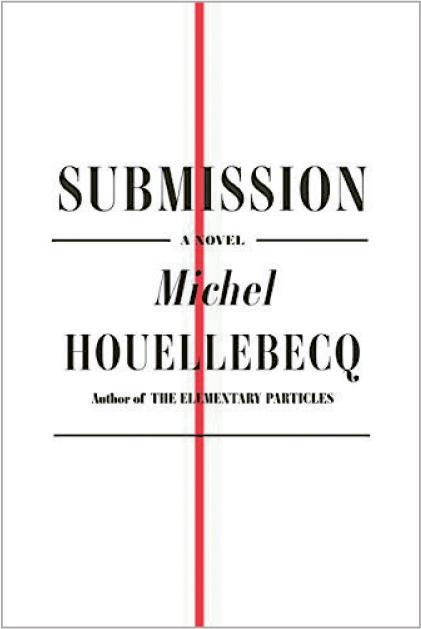

【明報專訊】2022年法國大選,在選舉期間,不少人提起了文學家米榭.韋勒貝克(Michel Houellebecq)的預言。韋勒貝克向來言論出位,在很早之前他就說過反移民和反伊斯蘭教的見解,引來不少人的詫異回應。但在另一方面,他也因着這些言論,成為了極端右翼的代表人物,甚至被一些報道文章描述為右派政治的先知。說是先知,是因為其2015年出版的小說,《屈服》(Submission)曾預言法國2022年大選。根據這預言,虛構的穆斯林政黨「穆斯林兄弟會」會獲勝,從此法國成為一個伊斯蘭國家,帶來了全國上下改革性的變更。

從傳統西方政治的角度看,這場變革是政治災難。政府不但把大學私有化,要求教師以伊斯蘭的世界觀授課,還引入了伊斯蘭家庭法,准許一夫多妻制之類。小說的主人公弗朗索瓦(François)為了保留教席,選擇屈服,他的猶太女朋友薇莉亞姆 (Myriam)害怕國內反猶太的情緒,選擇逃亡以色列。為了生存,弗朗索瓦選擇順從,最終甚至考慮改信伊斯蘭教。

小說一出版,就引發了不少話題,有人直稱這是赤裸裸地散播恐伊斯蘭情緒的「極右驚嚇故事」。剛好在出版當天,巴黎發生了導致12死11傷的《查理周刊》(Charlie Hebdo)總部槍擊案,事件的發生正因為《查理周刊》長年諷刺伊斯蘭宗教領袖穆罕默德。這場悲劇使韋勒貝克不得不暫時停止《屈服》的宣傳活動。去年,一直受死亡威嚇的印度裔英籍作家薩爾曼.魯西迪(Salman Rushdie)遭到行刺,身體受到嚴重創傷,一隻眼睛永久失明。魯西迪的政治立場並非極右,而只是其小說《撒旦詩篇》(The Satanic Verses)對宗教嚴厲批評,被一些穆斯林視為褻瀆神明。作家選擇低調宣傳,是為考慮人身安全。

當然,現實世界的2022年法國大選,早已塵埃落定。結果沒有像《屈服》所「預言」,而是以馬克龍連任結束,標誌着某種一成不變,也標誌着一些小說不過是誇張的「宗教式的驚慄故事」。社會有很多人不支持極右思想,對於「惡名昭彰」的韋勒貝克,更是抱着極懷疑的態度。然而,不論喜歡《屈服》與否,打開小說一讀,或會發現當中探討的意識形態問題,甚至是美學問題,都比想像要深。

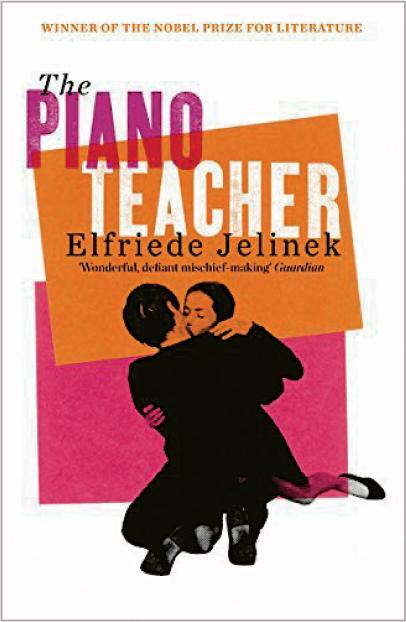

韋勒貝克之所以是法國其中一位重要的暢銷小說家,自然有他的原因,敘事者對寫作本身的探討,使我想起了奧地利一位諾貝爾文學獎得主,《鋼琴教師》作者艾爾弗雷德.耶利內克(Elfriede Jelinek)。兩人的政治立場截然不同,假如韋勒貝克是代表了極右白人男人的聲音,耶利內克則代表了極左白人極端女權主義者的心聲;然而,一右一左,一男一女,同是西方中心主義的思想框架下,兩人的書寫竟有微妙的共同之處。當然,不難想像耶利內克本人亦是位極具爭議性的人物。

她獲得諾貝爾文學獎時,文學院成員之一,卡努.安隆德(Knut Ahnlund)就提出辭職,主要是他認為:「耶利內克的作品像寄生蟲。去年(按:指2004年)把文學獎頒給她對文學獎造成了無可彌補的缺憾,也混淆了大眾對文學的看法。」一些評論家說她的作品過於負面、枯朽,滿是對女性的性慾描寫,而且充滿了各種垃圾。這些批評者所說的代表了一種聲音,但不一定是有趣的閱讀方式。正是如此,才要把兩種意識形態的作者並列閱讀,探討文學作為藝術媒介的本質問題。

文學的知性:右派的意識形態

韋勒貝克的《屈服》講的是政治意識形態之爭,但在矛盾背後,故事要處理的是對實質生活的影響,故事的男主角在巴黎第三大學任教,教授文學,文學是生活的一部分,而文學的本質這問題,最終也難以脫離意識形態的框架探討。

小說展開之際,男主角就有一段談文學式的自白,這段自白不但是敘事者對世界的理解,為整部小說的欣賞和詮釋留下了線索,同時也是讀者通往韋勒貝克世界觀的一道門。男主角提到了19世紀法國作家,若利斯.卡爾.於斯曼(Joris-Karl Huysmans),以及他對於斯曼多年的研究和見解。於斯曼當年寫了名作《逆流》(À rebours),作為一種擺脫自然主義的文學實驗,講的是一個崇尚頹廢的美學家,創造了一種被當時人所指摘的頹廢主義。

《屈服》的男主角對於這種無懼千夫所指的作品極為崇拜,甚至一度認為,只要能像於斯曼那樣,離群索居,就能為自身所信仰的真理申辯。在小說《屈服》的開頭,有這麼重要的一段,讀者需要特別注意:

「然而,於快將消失殆盡於人前的西方文明裏,文學作為此文明一藝術形式,其特殊之處不難定義。如文學一樣,音樂使人陶醉於突然的情感,讓人陷入絕對的悲傷或狂喜;就如文學,繪畫具有令人驚歎的力量,使人以耳目一新的角度觀照世界。然而,唯獨文學才能使人觸及另一位人類的精神,以作為一整體的方式,了解其一切弱點與偉大、局限性與瑣碎、癡迷與信仰;了解任何它使之動容或感興趣、使之興奮或反感的事物。」

這裏敘事者一開口的「快將消失殆盡於人前的西方文明」,就等於是開宗明義了自己右派的身分。這種歐洲滅亡論,實在於右派支持者裏非常流行。而其後他把文學與音樂和繪畫比較,說明文學作為一門藝術,不但能像音樂一樣,喚起讀者的情緒,也能像繪畫,使人用一種新的方式看世界;然而它的獨特在於能承載確切的思維,有通達精神層面的能力,因而更勝一籌。

自歐洲的哲學傳統,這種藝術形式間的對比雖然早自柏拉圖就有,但一般無人把文學高舉於音樂和繪畫之上。就像其中對此美學議題討論較深的德國哲學家,阿圖爾.叔本華(Arthur Schopenhauer),他就以高舉音樂見稱。正因為音樂不具實質形態,它才最接近於真理。在此引伸,關於藝術的高低,還是牽涉人類的精神世界,與真理的本質。

《屈服》一方面想要展現歐洲的文化傳統、人文精神,另一方面卻挑戰了根深柢固的歐洲哲學傳統。這是整部小說的基礎,也為閱讀時的美感元素確立了一種基調:可以說,韋勒貝克在這裏的文字是極為「枯燥乏味」的,他既不想要像音樂,要喚起讀者的情緒,也不想要像色彩繽紛的繪畫,使人耳目一新。小說有很大篇幅寫得像學術論文一樣,處理文學家的討論,還有法國當前政治處境的討論,甚至,當男主角的猶太女朋友登門造訪,當中的性愛場景也寫得極為枯燥,盡顯一種父權的男性視角。這裏的愛,跟男主角對文學與政治的了解一樣,具有傳統「白右」意識形態的一致性。

文學的音樂性:左派的意識形態

在當前的歐洲,作為一名白人男性,韋勒貝克代表了一種觀點。而要這觀點被聽見,挑戰是必然的手段。《屈服》的男主角在論文學的高貴時,用到了「精神」一詞,這本身就是德國哲學的傳統,叔本華論的也是精神,精神是真理,因而需要被挑戰。或許正因如此,《屈服》的男主角偏要挑戰音樂的地位。小說緊隨其後的一段更是明確地表明了這個立場:

「當然,一個作家的風格之美,以至其句子的音樂特質於文學都甚為重要。一個作者思考的深度,其思想的獨創性顯然也不容忽視;但一位作者之為作者,先必為人,存在於他的書中;只要他把著作完成了,真的把自身展現其中,不論他寫得好壞,亦無關重要。同樣地,愛一本書首先是愛它的作者:我們想再次見到他,想和他共度每一天。」

所謂理想的世界,已經相去甚遠,歐洲文化正在沒落,男主角只能透過逃避、代入前人作家於斯曼的頹廢思維,才能於新秩序下的社會安身立命。但他偏提起了文學書寫的音樂特質,彷彿再三確認,文字所表達的深度比抽象的音樂重要得多。

這種過分強調藝術知性層面的想法,其實在音樂界也出現過,其中最為突出的例子有約翰.凱吉(John Cage)1952年譜寫的名作《4'33"》,一首全程4分33秒靜默的「鋼琴演奏」。沒有聲音的音樂,剩下可被感知的似乎就只有知性的部分,也毫不關乎情感。相反,有些小說雖不發出聲音,字裏行間卻滲透出某種音樂性。

假如凱吉的《4'33"》是沒有音樂性的鋼琴演奏,奧地利作家艾爾弗雷德.耶利內克的《鋼琴教師》(The Piano Teacher)必然是具有音樂性的小說。她於2005年獲諾貝爾文學獎,其得獎原因正是:「她用超凡的語言以及在小說中表現出的音樂動感,顯示了社會的荒謬事情。」

耶利內克喜歡坐在電腦前,用指尖敲打鍵盤,一字一句的聲響彷彿像樂譜上的音符。《鋼琴教師》是作者半自傳性的小說,講病態的母女關係,小說中的母親對女兒從小加以嚴厲管教,以致女兒對戀愛和性的欲望得不到正常的紓解,從而造成她於世俗眼光看來奇怪、不正常的行為。巧合地,《鋼琴教師》和《屈服》的主角都愛上了自己的學生,但在男女權力不對等的世界觀下,他們注定有不同的命運。

《屈服》中的男主角貪戀他的猶太女學生,但欲望的紓解是如此容易,甚至廉價;相反,無論《鋼琴教師》的女主角如何滿足社會對她的期望,制度對女性性慾滿足的禁忌還是把她壓倒,使她成為偷窺狂。兩本小說對照閱讀,會發現書寫風格迥異的某種必然性:在男權的角度,欲望的滿足來得簡單,才有把一切感官元素奪走的書寫,而在女權的視覺下,正因欲望過於壓抑,才要激烈地強調人類的感官性。

媒介特異性之爭

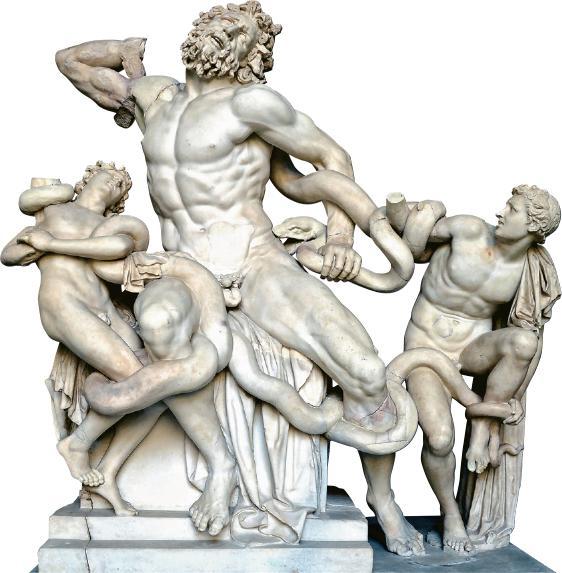

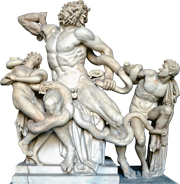

評論家們對《屈服》和《鋼琴教師》的各種批評,以及兩位作者書寫風格的爭議性,主要在於人們對文學的理解。文學以文字作為媒介,它的本質是什麼?是要像《屈服》,強調知性的思想,還是要像《鋼琴教師》,講求音樂性?早在18世紀,就有德國哲學家探討過這類問題,而當中萊辛(Gotthold Ephraim Lessing)的《拉奧孔》(Laocoön)是不能迴避的經典。它探討過藝術形式之間的問題,副題亦開宗明義為「論繪畫與詩歌的界限」。

這裏萊辛所說的拉奧孔,是指梵蒂岡博物館所藏的雕像《拉奧孔與兒子們》。這座雕像的形態生動,從角色拉奧孔的肌肉紋理和面部表情,就彷彿感受到他被天神所懲罰的痛苦。具象的痛苦,單靠詩人維吉爾(Virgil)的文字,神話書寫,可以顯得如此活靈活現嗎?萊辛對此抱感懷疑。藝術媒介的本質各異,它們也有它們的界限。由此延伸,不同的藝術媒介,本來就應當用以帶出不同的藝術經驗。

自現代主義藝術的興起,對於藝術形式的本質問題有了更多深入的探討。美國視覺藝術評論家,克萊門特.格林伯格(Clement Greenberg)把這類問題歸為「媒介特異性」(medium specificity),這論旨強調一種藝術形式的「獨特而確當的演示範圍」,與藝術家操縱特定媒介「本質上獨有」的那些特徵的能力相對應。根據這種觀點,藝術形式往往只有一種狹窄的使用範圍。例如說,繪畫藝術或許不應用於描繪日常事物,而應向抽象形態的方向發展,因為攝影藝術更有捕捉日常事物的能力。

這種討論,隨着電影的出現更是白熱化,原因可想而知。電影是一門敘事藝術,本質上帶有講故事的意圖;然而,電影這個媒介,於物理上不外乎是無數張的照片巧妙湊合,但它所能展現的遠超單純捕捉現實世界的事物。更何况,電影還涉及到音樂的運用,使整個討論更是為難。假如電影能夠借助音樂敘事,講求某種節奏和音樂性,文學就不可以嗎?畢竟文字本身也借助聲音和韻律傳遞。

問題的關鍵自然本身也是意識形態之爭。把繪畫從寫實描繪中解放,最早期有印象派對攝影的回應,而回應本身也是對保守學院派的挑戰。有一點似乎比較易見,就是論及藝術媒介的特異性,都總帶有挑戰的意味。《屈服》的男主角一段對文學的自白,把文學的本質具體化、狹窄化,是他要批評社會對事物的包容,是要強調對宗教的包容會招致惡果。《鋼琴教師》要把文學作為媒介的定義擴展,顯示就是要達到相反的目的,要達到女性從約束中解放。

這裏,從文學就能看到左右意識形態之爭,也明白到為什麼一些藝術問題是如此讓人左右為難……