【明報專訊】精神健康的話題再次受關注,從荷里活廣場謀殺案,到豐美股肥團隊捲入#MeToo指控之後,社會出現如何應對精神危機的討論。專業支援以外,親友或因欠缺相關知識,對情緒困擾者感到束手無策,甚至無意間令情况惡化。香港心理衞生會副首席企業培訓顧問、註冊社工梁凱怡指,普羅大眾比任何專業人士更容易察覺到身邊人的異常,能夠更快提供支援,所以人人都要學識為精神健康急救。

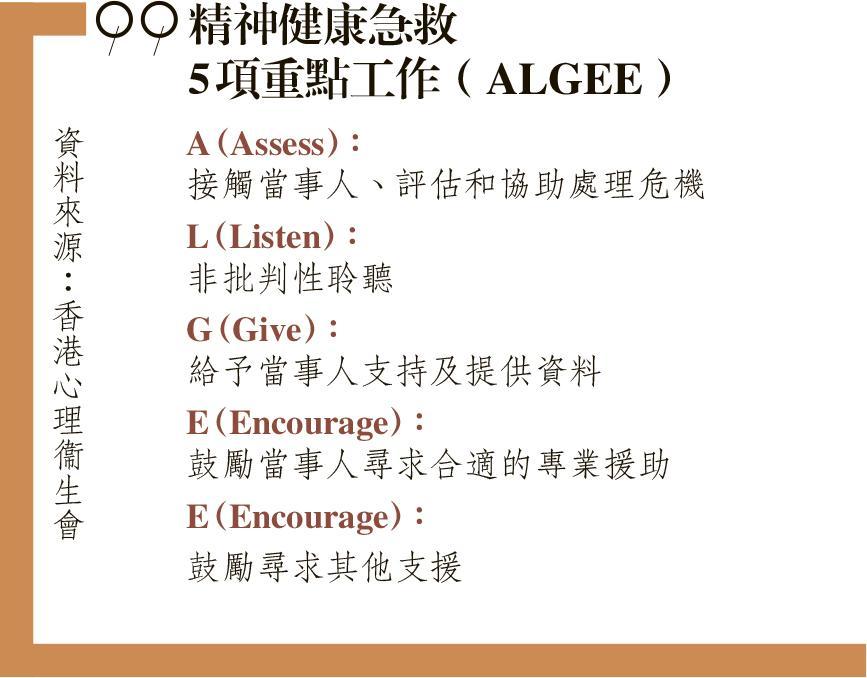

按情况執行ALGEE

心理衞生會開設精神健康急救課程多年,在近日發生與精神病患相關的社會事件後,梁凱怡留意到更多企業主動開班。課程對象不限任何職業,因為每個人都可能遇上有需要人士,「不知道什麼時候你會用得着,所以學了起碼先放在這裏,有用的時候就可以拿出來」。曾有學員才剛學過何謂驚恐症,下課後與友人乘搭港鐵,即碰上對方驚恐症發作;幸有相關知識才能實踐所學,引導友人調整呼吸。

市民大眾接受精神健康急救的訓練,學習如何幫助面對情緒危機的人士,在獲專業協助前提供適當支援。生理上的急救很多時候發生在危急關頭,但精神健康急救有些不同。梁凱怡指精神健康甚少在無先兆下爆發危機,「一般都是狀况愈來愈差,然後開始危機浮現。所以我覺得不要等有危機才去處理,其實有些異樣就可以介入」。這些異樣可以是指經常失眠、疲累、胃口變差等,如果學懂辨別這些徵狀,急救員已經可以介入。

精神健康急救5項重點工作簡稱「ALGEE」,其中之一是評估(Assess)。負面情緒人人都有,如何分辨是普通情緒問題,或是出現病症的先兆?梁凱怡指出每個人對情緒都有自我調節機制,當機制失效、情緒失控,就需要尋找專業幫忙。譬如可以觀察對方不開心的狀態維持多久,亦可以建議他做運動、聽音樂等等,留意有沒有令心情好轉。「最重要是做完之後他覺得整個人真的鬆了,即是說有調節的能力。但如果做到最後也沒有用的話,影響了生活,就應該考慮多找一個建議。」梁凱怡強調「ALGEE」並非按先後次序排列,可以按當事人狀况選擇執行;如果狀况並非太差,其實只需身邊人陪伴,用「L」非批判性的聆聽作介入溝通。

尊重意願 求醫前取共識

不過,若然情况高危,例如當事人有想過或嘗試過傷害自己,則需要盡快找專業人士幫助。問題在於如何勸當事人接受治療?何時應該凌駕他的意願作決定?梁凱怡強調尊重二字,「貿貿然有人幫我做了一些安排,而我不知道的話,其實也會覺得很莫名其妙」。如果對方仍可理智地對話,身邊人應與他一同商討,努力取得共識才前往求醫。

如傷風感冒 病徵不能自控

梁凱怡分享曾有個案嘗試自殺,被家人發現後帶到她面前。她經過評估後,不放心讓當事人回家,因為自殺念頭是精神問題的徵狀,並不是自己可以控制,「就好像傷風感冒,不能叫他控制不要咳嗽、不可以發燒」。她希望說服對方入院接受檢查,令精神狀况不再惡化,但起初遭到拒絕。「老實說來到我面前,我可以說:『你先不要說那麼多,我看到你這樣,我先報警。』其實也可以的,但我覺得這個不是一個理想做法。」梁凱怡沒有選擇立即報警,而是用了1小時多與他溝通,原因是她明白到專業人士突然出現、在不情願下入院,可能更刺激到對方情緒。緊記入院只是手段,並非目標,「結果不是想他入院,其實我是希望他的狀態可以穩定,所以這些位置其實要慢慢解釋」。

勸喻需時,卻有其必要。若支援者未有與受助人達成共識便報警,很容易破壞雙方關係,甚至令對方日後不願再敞開心懷。上述個案最終願意與梁凱怡一同前往醫院,醫生其後判斷需要住院,「當事人那一刻也有一些負面情緒,有一點嬲我們為什麼會和他去醫院」。關係像是破裂了,但梁凱怡所花的努力並沒有白費。「幫助一個人的時候,有否令對方覺得你想關心他?當整個人比較穩定的時候,其實他真的知道你不是在敷衍他。」後來當事人在醫院靠藥物穩定情緒,出院一段時間後,毋須再接受社工跟進。在寫給梁凱怡的感謝信中,他說知道那段時間罵走了很多人,自己控制不了,但身邊仍有很多人關心自己。

肉緊指摘 隨時幫倒忙

雖然梁凱怡本身是社工,回想起說服個案求診的過程,她認為任何人出於關心都可以做到。「我對他說,其實都知道你可能真的很不想去,不過我真的擔心你。有時候我們真的不知道自己發生什麼事,會變成這樣(的狀態)。」她又問及身體狀况,提醒對方失眠或許影響心情,可考慮到醫院檢查,聽取專業意見。「其實就是一番這樣的說話,不是什麼很專業的角度。我覺得(只要)你關心一個人,應該怎樣去說,其實多練習就可以了。」

每當搜尋精神健康相關資訊時,經常會遇上這金句:「先處理心情,再處理事情。」就算是沒有情緒病的人,都會希望自己的心情先得到照顧。梁凱怡以親身經歷為例,早前不小心把電話遺留在的士上,心情很慌張。這時如果身邊人指摘:「有無搞錯,這麼不小心?你怎會留下電話?報失了沒有?」這些說話反映對方很「肉緊」,但出發點只是處理這件事情,沒有理會當事人心情。

勿否定重性精神病者幻覺

曾有一個20多歲的年輕人長時間足不出戶,情緒起起伏伏,家人於是向她求助。「(家人)第一句跟我說:『姑娘,我覺得他畢業之後,這麼久都不找工作,他真的很懶。你只要幫他找一份工作,就解決了問題。』」說話雖則出於關心和善意,卻不是當事人所需要。身邊人只是聚焦於解決「事情」,反而延遲接受專業幫助的黃金時機。梁凱怡後來發現,該年輕人數年前已經開始與人疏離,外出用膳會覺得別人在說他壞話,卻一直沒有人發現這些精神健康問題的警號。

有別於情緒困擾,重性精神病如思覺失調、精神分裂症患者會出現幻覺,與他們溝通變得困難。這些患者一般需要接受治療,但不代表身邊的非專業人士只能袖手旁觀。如果情况合適、沒有對自身構成危險,梁凱怡鼓勵嘗試與他們溝通,因為不少個案即使有幻聽,仍會對外界的說話有反應。過程中旁人不應表達對幻聽幻覺的質疑,而是肯定徵狀對他生活造成的影響。「譬如我會說:『如果你說有人經常跟蹤你,其實都好驚喎。』這些感受是真的,所以我不會跟他爭辯邊度有人說話呀。」下一步便可就這些感受或身體上的徵狀,鼓勵他們尋求專業援助。

學習安慰人 備不時之需

除了理論部分,精神健康急救課程亦安排互動練習,讓學員模擬與有抑鬱情緒的人溝通,體會當中的難度。有一次在分組活動後,她邀請扮演受助者的學員評價做急救的學員表現。前者坦言獲分配的受助者背景很複雜,急救員的確幫不上忙;然而他接着說:「不過我真的很感受到,他真的很想幫我。」他的感受正正反映精神健康急救的目標,梁凱怡提醒毋須執著於讓情緒困擾的源頭消失,家人離世、被人騙錢的經歷根本不能從頭來過,但不等於身邊人幫不上忙。「雖然我的問題還是存在,但我感覺到他真的很想幫我,其實這個已經成功了。」

即使沒有報讀課程,大眾都可以從日常生活中汲取經驗。身邊有沒有朋友總能給你最適切的安慰?他們或許沒有接觸過精神健康急救,但梁凱怡認為可以記下這些有效的安慰,留待日後自己成為支援者時應用。「有時候你與人聊天,對方說了某句回應,你聽了之後覺得很舒服,令你很想再繼續跟他聊。我覺得累積多一點這些對話,其實幫我們自己『幫人的寶庫』儲多一些。」

同路人有個「瓦遮頭」

「ALGEE」之中兩個「E」都是指鼓勵(Encourage),分別指尋求合適的專業援助及其他支援。為何要把「其他支援」獨立出來?梁凱怡認為在精神疾病的復元路上,專業人士與身邊其他支援是相輔相成。即使沒有安排專業援助,有些受情緒困擾人士能夠透過活動,慢慢建立互助群體,生活重新添上色彩。

朋輩情緒支援社企Shelter的宗旨正是希望受情緒困擾的年輕人不止有專業引導,亦得到同行者的支持。創辦人細C指出,Shelter主要針對危機出現之前,或情緒平復後的復元階段。專業人士與受助人之間難免有距離,「有時他們需要的不是家人或者一個指示,而是純粹想有人陪伴,as a peer(作為朋輩)去和他交流」。Shelter至少三分之一的義工本身是精神病患同路人,餘下則是照顧者或關注精神健康的年輕人。細C發現不論義工還是服務對象,很容易在Shelter分享自己的故事。接納的氛圍如何建立?義工Crystal加入之後發現,很多人都遇過精神健康狀况,這些最平常不過的經歷,是可以在Shelter公開說出來的。她想起一件小事:「Shelter是會提醒人食藥。我們有次慶祝1周年,去到差不多9點,就說『要食藥了』。當然不是主軸,但覺得很sweet。」

藝術助探索情緒

心中情緒或許難以啟齒,Shelter期望以藝術等其他創新方法,鼓勵服務使用者探索情緒。曾有學員鏡繪時把整塊鏡遮蓋,導師查問才知道他不喜歡照鏡,覺得自己很醜陋。細C認為這正顯示藝術可讓受困擾者投射情緒,填補單憑語言的缺失。

就像高血壓患者不會因血壓短暫穩定而停藥,梁凱怡指即使精神病患情况穩定時,亦會鼓勵他們尋找其他支援,「在生活當中承托着他,讓他不要咁容易再跌下去」。