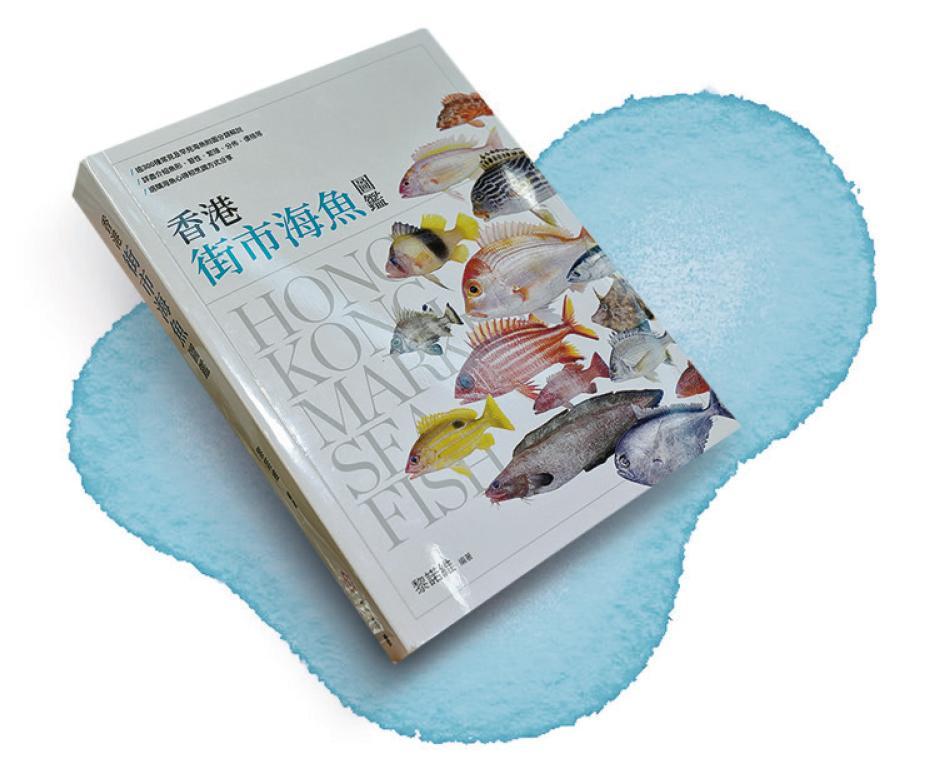

【明報專訊】魚,是許多香港人飯桌上的常客,不過有多少人真正愛魚?香港魚類學會理事黎諾維自幼對魚類深感興趣,不時去魚檔看魚偷師,甚至到國立台灣海洋大學修讀水產養殖學系。如今碩士畢業,他結合民間經驗及科研知識寫成的《香港街市海魚圖鑑》,近日正式出版。為此出錢又出力,黎諾維只願海洋科普更深入民心,更多香港人識魚、愛魚。

「目簧」、「咬手銀」、「火燒腰」……

今次選址魚檔拍照,記者事前有些擔心:阻礙魚販做生意,會否遭冷淡拒絕或惡言相向?黎諾維卻不以為意,回說問題應該不大。記者半信半疑,緊隨其後在大埔街市穿梭;抱着他的新書作護身符,竟遇上一個魚販見書認人:「你寫㗎?早知帶本書嚟簽名啦。」鄰檔的賣魚佬認出黎諾維本人,不止任影唔嬲,更趁機交流一番。三人你一言我一語,由「目簧」、「咬手銀」這些海魚俗稱何來,說到「火燒腰」是否只有身上黏液帶毒,聊得興起。魚販說以往從黎諾維的分享學到很多,這個年輕人並沒有居功:「唔好咁講,好多嘢都是從你們所有人學的。」

黎諾維不止一次形容魚檔就是課室,從中學習的魚類知識甚多。就算許多街市的衛生情况有改善,大多年輕人尚且抗拒內進,更何况是他童年時的街市?不過,他卻不覺骯髒,從小游走魚檔,「因為我唔care呢啲,只想care究竟那個文化……點解你們賣這些?點解咁賣?香港有多少種魚?」

這個年輕研究者之所以愛上魚,只是源於普遍見於香港小朋友的活動。黎諾維讀幼稚園時養了一缸波子魚,首次目睹小波子魚誕生於世上。生命的奧秘引人入勝,「波子魚一生出來就是一條BB,那時候覺得『嘩,好amazing呀成件事!』那時候是我第一次接觸魚類。跟住一啪就啪着咗,就大劑喇」。自此他醉心於魚,由小學開始閱讀魚類書籍,游走各街市魚檔;甚至一眾魚販都認出這個小伙子,為他預留靚魚。就讀中學期間,他看出細小且精緻的觀賞魚品種「慈鯛」有其市場,於是着手研究繁殖方法,「最後真的成功了,叫做回本之餘還賺到零用錢」。

入魚市場潛規則:收遮

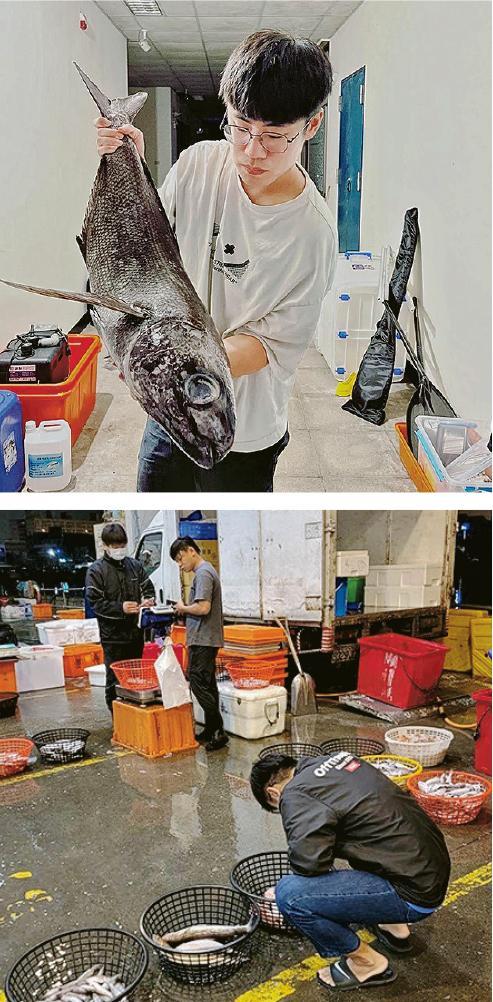

他後來到台灣升學,決心把興趣變成事業。小伙子從香港的街市,跑到台灣的魚市場,不變的是對魚類尋根究柢的熱誠。他由大一下學期起,撇除公休日,每天都會去大學附近的魚市場。行程風雨不改,因為他想知道下雨與否或不同季節之間,漁獲數量、種類有何不同。起初魚販覺得他「搞搞震」、只看不買,見慣之後開始好奇為何他老是常出現,「他們都說咁多年賣魚,未見過一個人咁黐線」。慢慢地眾人開始搬櫈與他聊天,最後甚至成為朋友。

來自香港的學子始終要畢業,黎諾維亦很不捨得這些台灣朋友。他回港前參與撰寫《崁仔頂魚市場專刊》,記錄曾經朝夕相對的地方,包括市場如何運作、人物特寫和常見魚類圖鑑等。有些文化是魚販的默契,唯有深入了解才會知悉。崁仔頂魚市場位於戶外,原來魚販不喜歡途人撐傘,因為從雨傘滴下的是淡水,與海水魚接觸會影響鮮度。「這個是潛規則,不會一入去就知,直至畀人鬧先知。」

黎諾維撰寫《香港街市海魚圖鑑》時的心態亦一樣,雖然此書並沒有探討個別街市的文化,但同樣希望把香港食魚文化記錄下來。他接獲寫書邀請時,向出版社明言所需時間或許很長,因為集齊魚類並非易事。他早有列出要涵蓋的物種清單,「如果那條魚我真的找不到,但又很需要寫的,我唯有一直等。我寧願寫得完整一點,也不要覺得那些魚的種類是少的」。 罕見魚類如「鱲皇」可遇不可求,他為此等候良久;有幾次終於等到,卻因魚身不完整而不能使用,「其實那時候我真的抌心口,為何其他魚不爛,只是它爛呢?」結果圖鑑花了足足4年才完成,現在正式出版,他說仍有些魚類未能包括在內,唯有待修訂時再補充。

開班教劏魚整刺身

黎諾維希望這是一本生活化的科普讀物,所以除了包含魚類的基本知識及常見疑問,圖鑑還詳細列出各種魚的價格、販賣方式、烹調方法等,恍如一本揀魚指南。譬如中等價格的「三鬚」,其描述為:「肉質細緻鬆散,富有甲殼類的香氣,可不刨鱗清蒸、香煎或油炸。」黎諾維說自己並非大廚,所以不會添加太多形容,用字傾向簡單易明。不過為研究而劏魚多年,的確有不少經驗之談。他在台灣時曾開辦有關食魚文化的課堂,教人如何宰魚、料理、整刺身等,對象橫跨中學生至銀髮族。「其實有些人很抗拒碰魚,但原來他們很喜歡體驗究竟怎麼由一條魚去骨、起肉、切片、炒球到完成。」他會在課上示範切魚,指出不同部位的特點,像是腹部的油脂較多,學生甚至可即場試食魚生。

為求寫出口感,圖鑑記錄的300多種魚,作者本人均一一品嘗過。記者不禁發問,製作期間數百條魚全是自費?黎諾維默默點頭,坦言獲取的獎學金大部分都用在這本書上,單單一條東星斑最少索價200元,「一條食,一條影相。有時影得唔靚嘅,再買多條再影多次」。為何有此需要?標本相片中的魚鰭堅挺撐開,原來是加入有毒化學劑後的效果,卻使那一條魚不能再食用。曾有朋友說過他買這麼多魚,「我說這些魚是值得死的,我不會畀佢白白死嘅,一定有價值存在。要不落書,要不給更多人去知道一些魚類的知識」。

從眾多細節可看出,黎諾維相當認真看待這圖鑑的價值。寫書期間他仍在台灣讀書,所以書中一半標本都是在當地製作。台灣的魚類批發市場凌晨才開業,成為一大考驗,「買完一條魚基本上是熬夜,凌晨2點多在實驗室滴一些藥劑,開始弄這條魚,拍完照可能都3、4點」。每次製作標本都是與時間競賽,因擺放時間會影響新鮮程度。他揭開圖鑑,指着「紅寶石」標本中紅中帶白的眼晴,「這一隻已經開始變白了。它極度新鮮的時候,整隻眼睛都是紅色的」。

口味主觀 食魚不講「忠誠」

香港人的食魚文化有時見於網上,例如網民會熱烈討論某種魚好吃與否。不過黎諾維強調,每條魚的味道都會受鮮度及烹調手法影響,所以書中亦提及判斷新鮮的活魚和冰鮮魚的方法。更重要的是口味相當主觀,毋須爭辯,例如他媽媽喜歡吃「沙鯭」這類硬身的魚,自己則較偏好「馬友」或「三鬚」。

不過,他形容自己並不會對一種魚「忠誠」。「想品嘗好多靚魚,這是很多人樂於做的事。但有更多的人其實食魚只不過是營養所需,那就不需要食死一些魚種,或者因為佢好正而狂食。」對比味道,黎諾維食魚時更注重對生態的影響,如果該魚類在生態之中有其角色,便應食用其他魚代替。這些知識靠公眾教育,「當然一些魚類,捕捉是會觸犯到法例。但是當沒有法例去管的時候,是不是就真的任意妄為去吃呢?我覺得重點是你要認識這條魚背後的一些東西,你才可以控制到自己」。出版圖鑑不止為延續香港的食魚文化,黎諾維特別針對部分物種加入保育及食用建議,供讀者日後選魚時參考。

地質生態全部關個海事

黎諾維愛魚之心來自一缸波子魚,長大之後,他更發現做香港魚類研究的迷人之處。「香港有關魚類方面咁吸引人,因為其實有點像聯合國。不論是金魚街、街市,其實世界各地所有的魚,(包括)東南亞、美國、日本,基本上香港都有。」圖鑑所列的海魚不限香港水域,不少港人熱愛的挪威鯖魚亦有包括在內。為何市面所見魚類眾多?黎諾維認為源於香港人熱中於食海鮮,而在漁村歷史之下,從前的食魚文化一直流傳至今,很多說不出品種的海鮮或許你也吃過。

香港三面環海,擁有得天獨厚的海洋生物資源,不過黎諾維覺得海洋教育比其他地方落後,例如未像內地、日本等設有海洋大學。即使香港部分大學有相關研究,但願意投身的人並不多。他建議或許可從教育入手,為中學生設有指定時數的海洋教育課程,「不一定是魚類,海運或者鄰近海岸的地質、生態……很多東西其實關個海事,但是我們在學生時代沒有一個窗口認識、發掘」。

小時候網絡未算發達,黎諾維全靠研讀書籍和在魚檔的親身體驗,發展魚類研究的興趣。到了今天,他把一路上從台港兩地的賣魚佬、學者與教師汲取的知識,匯集成《香港街市海魚圖鑑》,盼利用民間力量,推廣魚類的科普教育。受益於前人種樹,他希望這本書成為踏腳石,像他一樣對魚類感興趣的人可建基於此,再開拓自己的路。

對比很多香港學生的升學方向,黎諾維選擇魚類研究可算是不平凡。他曾為中學母校做升學輔導,發覺很多師弟妹與自己很不同,「我問有咩興趣啊,向興趣發展?他說:『興趣?唔知喎,放假都在家中。』 那時候我才知道,原來興趣是一份恩典」。他明白很多家長對子女有抱負,又擔心他們不懂為自己打算。不過,他認為家長不能忽略給予找尋興趣的空間,下一代需要接觸過各種事物,才知道心之所屬。黎諾維出書及投身海洋教育工作,都是希望提供窗口,降低魚類這項興趣的門檻。人生志向當然不一定是魚,但他說正如有怕魚的學生碰過後改觀,「只要接觸到、connect到之後,有些東西就會自己自自然然去(發展)。」