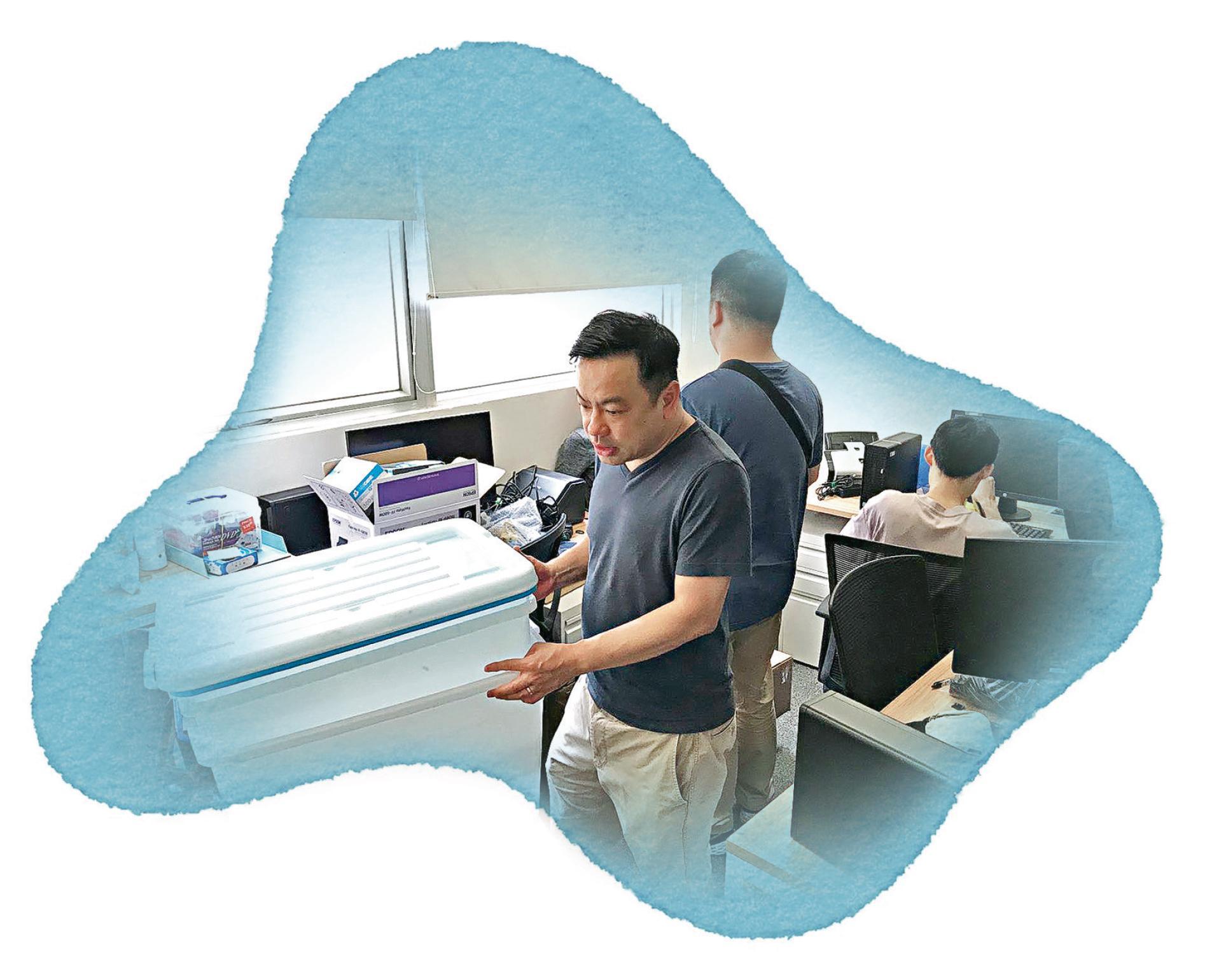

【明報專訊】48歲的秦詩禮(Sidney)去年底創辦活意社,聘請自閉症人士提供文件數碼化、製作網上相簿等服務。他以前是IT界管理層,接觸和研發前瞻技術,「(我)像有一個光環,因接觸大客、又替公司賺錢,同事或客戶看你時眼睛像發光」。現在卻主要用掃描器,「朋友找我時,我覺得這件事科技上不可行,突然回到30年前 ,我們形容這叫做黃昏工業,現在連掃描器都很難買到」。學者趙永佳觀察,近年不乏IT界人士投身社企的例子,Sidney的故事有其代表性,並想了解Sidney如何將商業經驗放到社企中,又怎樣發揮自閉症人士的工作才能。

【IT路】

壓力大至半夜驚醒 成功感來自別人肯定

於1990年代末入行的Sidney經歷IT業的黃金期,做過軟件設計、研發、項目管理,40歲後也迎來事業高峰,曾帶領約20人的團隊,到過瑞典和日本等地介紹新技術,負責國際酒店、機場或企業等的大額生意。「經常試一些新技術,坦白說,我當時都覺得自己很厲害。」惟壓力亦不小,他會半夜驚醒去查看電郵;常在周末或晚上工作;與親友尤其兒子的關係疏離,對兒子的要求如對下屬般高,「什麼難聽的說話都罵過」。他靠咖啡和飲酒減壓,「吃一些美食,我以前很無聊,會花半日物色餐廳,因我要找間坐得舒服好看的,這才叫人生價值」。

40歲後萌生退意

他曾負責機場相關項目,成功感來自機場高層的肯定,「總之我要人家拍手掌,這個就是那時的價值觀,事後回看覺得整件事很虛」。他出入機場工作,至反修例事件和疫情到來,機場突然水淨鵝飛,「機場曾經很熱鬧……一下子覺得眼前所有事,如香港的繁榮、身體的健康可以馬上失去」。工作上他亦有退意,一來是40歲後,有感科技觸覺不及新入行的年輕人;二來厭倦追逐,「做了100萬的項目,就想做500萬、1000萬。今天懂得AR,接着是AI,還有ABCDEF」。疫情在家工作期間,他有天突然問太太:「我可不可以不上班?」他當時只是半開玩笑,但太太竟然支持,於是他開展了第二人生。「開始時都不知怎打算,以前出糧就還卡數、交電費水費家用,突然不上班很不安。」

【再發現】

落後技術也有服務對象

辭職後,他以自由身接IT工作,閒時隨教會和社福機構探訪露宿者、協助基層食物銀行等。他說認識他人經歷的過程如像尋寶,發現「生命原來有很多款式」,例如有數十年前來港的越南難民,今日因家庭問題在港露宿。親人感受到Sidney的轉變,尤其兒子說他更耐心聆聽,「人平靜了,比較謙虛。以前慣了指導別人,喜歡講話,那時學會了聽」。他有感從前的工作只為博取別人掌聲,卻並非真正幫助生命,於是萌生成立社企的想法,在去年10月開辦活意社(Work for Life),「人生下半場是為了生命去工作,這個是我的人生以後的價值」。

那時剛好有朋友邀他義務教自閉症人士(俗稱A仔)用電腦,學生是4個約20歲的青年,他發現學生的態度誠懇,專注認真。然後朋友移民,請他考慮聘用自閉症人士做文件數碼化,其時他斷言不可行:「不是這班小朋友不可行,而是科技不可行。」但嘗試做下去並開拓不同服務後,他體會到不一定要追求創新科技,看似落後的掃描技術,能為員工帶來成功感,同時他每天都接到掃描文件的訂單,「其實以往說的一些先進科技是某一群人在享用,另一群人可能仍需要較舊的科技和服務,我又是在服務另一群生命」。

【新體會】

着力培訓A仔做IT人

現時活意社共聘請了6位自閉症青年,掃描服務最受歡迎,處理過補習社教材、學校校刊和將移民港人的文件和相冊等。他說從前看人是看「標籤」,例如是「勤快員工」或是「企業CEO」,不會理會名字。如今他會認識每個人的過去,公司員工或做過茶餐廳和搬運,大部分欠缺電腦經驗。他看重的是應徵者的工作動力,亦會跟應徵者父母聊天。Sidney曾請一個入職不久的同事掃描十多張卡片,同事花了一星期完成,才發現同一張卡片,該同事最少核對6次。「如果用以前的那種管理模式或以前定義的價值,(這人)肯定不行。」但那員工是公司的親善大使,每有新員工上班,Sidney都安排他幫忙照顧和留意同事情緒。另一個員工情緒較波動,有時自言自語或唱歌,但Sidney留意到他的學習能力高,找他做軟件測試。另有同事負責訓練人工智能,要看大量圖片,「我做了幾張之後已受不了,這麼沉悶的工作……他們記性很強,不會怕沉悶、重複」。只要將不同工序細分,他們便可以應付自如。自閉症人士常有讀寫障礙,在學校較擅長視藝,Sidney於是在掃描相片時附修圖服務,如調色和光暗等,也很受歡迎。

「大A仔」職業支援不足

Sidney覺得香港對「細A仔」(少年自閉症人士)的照顧較多,但對「大A仔」的職業支援不夠,多數被安排學冲咖啡,要求他們有一定社交能力。他有員工做過茶餐廳,卻受不住急促工作節奏和同事指罵。Sidney坦言所付的薪水較低,但該員工表示做得較開心,例如公司每天有兩個小休,Sidney跟他們聊天,令他們感到受尊重。

Sidney辦公室貼着7月份工作清單,他說每月營運資金只夠(應付)下個月,「以前管理時有很多計劃,如6個月、一年之後,現時縮到好短,先顧好眼前辦公室,6、7個同事」。他相信價值觀正確,自然找到客戶支持,亦見到香港有很多良心老闆。他不會似以前般「oversell」,「科技講噱頭,以前講到可以帶你上太空,別人很喜歡聽、很開心。現在有時會說,這個工作是自閉症人士做的,可能做得沒那麼好或有哪些做不到」。他試過申請基金資助,卻受到成員質疑,說這模式不夠創新和可持續。但據他研究,不少外國電腦公司都會聘請自閉症人士,尤其是負責數據分析工作。所以,他的公司定位是培訓自閉症人士成為IT技術人員,希望向同行展示這模式可行,鼓勵他們多聘用自閉症人士。

假設當初沒有辭職,他說:「可能我已經死了,壓力太大,應該會離婚,去一個地方輕生。要求那麽完美的人不停去衝,我覺得我會去到那地步。」他覺得疫情予許多港人第二次機會,改變生活,「不要經常說人生沒得扭轉」。現在,他享受去茶餐廳喝奶茶、每周到郊外「me time」,終可以一覺好眠。

【學者說】

轉行非直路 港人有韌性克服

「第二人生」系列由去年10月開始,經歷疫情到搶人才、討論輸入外勞。社會學者趙永佳總結說,從個案中看到香港人的韌性,尤其是由廚師轉做泥水的Jan、因通識科改革轉做補習的賴得鐘和各移民個案,「在新世紀一定不會順風順水,不像以前有條直路。變通和適應,是我們香港人的一個特性」。他又見出不同行業間共通處,如掌廚與裝修,「做事都是一板一眼,會想一下受眾。(帶出)每一個人都可想想自己的能力是否只鎖在一個行業,如由審計轉做潛水的Carman」 。

有正面啟發也有建言,例如反思行業,尤其是藍領工種的待遇,這是輸勞以外的更大課題。Jan說飲食業和裝修業在疫情後待遇仍一般,也不見升遷前景。即使是做過NGO的Kilo也如是,「普遍年輕人的待遇都不好,藍領工種尤其沒有前景、沒有希望」。

培訓前應先了解轉工者意向

受疫情和社會環境影響,趙永佳說大部分個案「多多少少都是被迫的」。僱員再培訓局提供就業掛鈎課程,不但費用全免,修讀期間更可獲發每日津貼資助,但像Carman的例子,雖與朋友每年報讀,但都沒有入行。Jan則有感自己英語能力低而工種選擇少。趙永佳認為香港就業服務主要是學校的生涯規劃,他建議政府增加為成人而設的就業或轉工支援,像韓國或新加坡不僅提供培訓,而可以在培訓前了解轉工者的意向,按其興趣和能力提供轉工方向。

另外,移民港人經當地中介、政府部門或求職博覽物色到藍領、白領甚至專業崗位。趙永佳說香港無論私營中介或勞工處的支援均有限,或可向外國學習。(系列完)