【明報專訊】沙頭角有禁區,而位於禁區的中英街,又算是另一禁區,它共有3個連接香港的出入管制站,香港居民需出示另一款通常由中英街親友擔保的禁區許可證才可進入,簡言之,比一般禁區紙門檻更高。來到系列最後一期,邊境史研究者張啟聰(阿聰)託村落人脈申請禁區紙,到訪這雖名為「街」,實則包括沙頭角邊境特別管理區(深圳所轄區域 ,俗稱華界)的地帶。更帶路到「全港最隱世茶記」,逛足大半天。這個「禁區中的禁區」有河和海為邊界,實是另類的「環島遊」。

【溫•故】 沙頭角居民 中英街買餸

外界或覺得中英街是金行和藥房林立的沉悶街道,但自小隨祖母出入此地的阿聰,說這地方具「現場感」:「這裏的居民晚上過社會主義,睡醒可以過資本主義,是世界獨有奇景。」中英街長約250米、寬不足7米,旁邊的華界(前稱沙頭角鎮,現屬深圳鹽田區一部分)佔0.178平方公里,居民約6000人。中英街的4個管制站分別位於連接深圳的橋頭、英界新樓街(出入口現關閉)、英界菜園角,以及較多港人出入的車坪街。

阿聰小時候會在清早隨祖母坐巴士回沙頭角公路的外家禾坑村,之後再入中英街買雞和魚鰾等回去做菜。阿聰說那裏買到客家人慣食的新鮮閹雞和雞𣚺(hong²),食味與香港不同。魚鰾則較名貴,可配蝦米勝瓜,亦是客家九大簋的一道。臨離開前,祖母例必到海山酒樓飲茶,他記得環境髒亂,吃的多是大包,但祖母旨在跟鄉親碰面,之後趕回大埔煮午飯。上世紀八九十年代的中英街有小食店和商店,人流暢旺,每有公安巡察他都緊牽祖母,「那時小,覺得公安的眼神、髮型令我害怕,制服也跟香港警察不同」。治安卻無虞,畢竟出入要禁區紙,「拐子佬」不敢出沒。中英街及毗連一帶呈半島狀,南面有陸地連接英界,東面是沙頭角海,西和北面都有河溪相隔。在西南面的河涌仍可見英界高腳屋。

華界中有阿聰之前常提及的沙欄吓村,商場和食肆用人民幣和簡體字,但不用出示回鄉證,令人有時空錯亂之感。內地居民到此觀光,可免費在網上預約,現場自助取證。至於港人,在疫情前可參加在深圳出發的旅行團到訪,現在只能經上水警署簽發標明可進入中英街的禁區紙才可內進。

【探•古】 中英街界碑

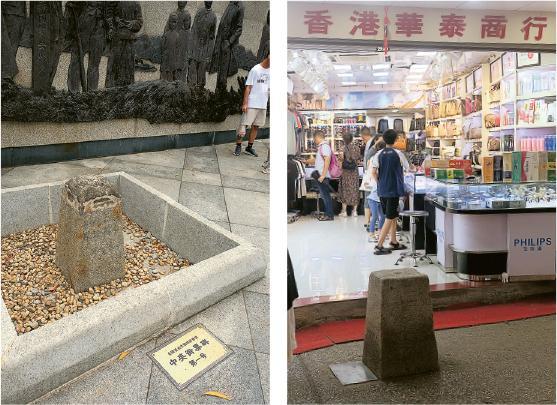

中英街今年1月隨通關而重開,現適逢暑假,人頭湧湧。向北走去,左面和右面的店舖分屬英界和華界,只見操普通話的旅行團都往左面湧去。右面的部分騎樓在2000年代重修,外觀較新派。在人來人往間,可見到舊的中英街街牌跨立於兩間商店之間,有的甚至變成掛袋架。中英街共有8塊界碑 ,其中一個擋在店舖正門,但遊人多沒有理會。界碑面向深圳一邊寫有「光緒二十四年 中英地界 第X號」,向香港的一面寫有「ANGLO-CHINESE BOUNDARY 1898 NO.X」。1941年日軍侵佔香港後曾移除3至7號界碑,後於1948年重立。1、2號界碑在華界中英街歷史博物館附近原位安放,8號則在沙頭角河橋下。

橋頭與海濱棧道

中英街北端是橋頭閘口,連接橋另一邊的中英街聯檢大樓。大批內地遊客在此等候進出,亦有的排隊與中英街界碑合照,公安在旁以大聲公管控人流。阿聰帶路往右邊走向華界的步步街,這是條沿沙頭角河延伸的清靜街道。閘口的喧嚷聲漸遠,阿聰感慨:「這是條影響世界的河流,是兩個意識形態的接觸點,全世界沒多少這樣的地方。」正如教科書所寫的,1898年英國向清政府租借新界,為期99年。雙方於是勘定新界北部的陸地邊界,使沙頭角一分為二,確立以中英街連接的華界與英界。不過,近年官方大力宣傳一個在沙頭角河「拔旗遷界」的傳說。在勘界之前,英方準備以河流為界,但這樣沙頭角沙欄吓村和東和墟均會劃到英界,有村民不願歸英國人接管,於是私自拔去英國人插在河邊標明界限的界旗,轉插到另一乾涸河牀上,亦即後來的中英街。在華界沿海而建的海濱棧道,有一系列介紹沙頭角愛國事迹的浮雕版畫,亦有記下此傳說。隔着沙頭角河,可見到深圳民房和海景路帶狀公園,對岸遊人好奇觀望。海濱沒有中英街般繁囂,有遊客歇息漫步,眺望對面海的榕樹凹和谷埔。棧道旁有碧海苑,據說置業的多是港人,阿聰也有朋友住在此,「比較休閒,可以去香港購物、上班,享受到內地的管理費雜費,又可以出去內地消費」。

城中村沙欄吓村

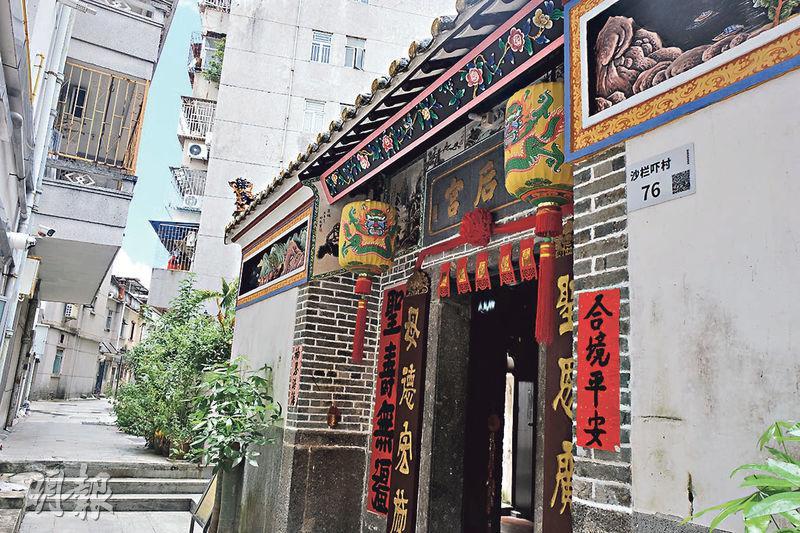

繞海濱棧道一圈後,可回到華界沙欄吓村,阿聰說住戶多為外省農民工,原居民多已住到新式私樓,如後面的中英街壹號。這是條典型的城中村,村中保留吳氏宗祠、伯公廟和天后宮。熱中尋訪廟宇的,可連同英界的山咀村協天宮、三和堂天后宮、鹽寮下天后宮一同拜訪,訪問當天前兩者正在整修。在高溫下,阿聰仍細看天后宮的捐款碑記,「天生、天養、天送、觀等,這些是常見的客家人名字」。沙欄吓村祖先本來扎根山咀村,後為方便捕魚在約300年前於此建村。阿聰發現村內有理髮店仍用此地舊稱「沙溪」命名。

沙欄吓旁邊是1999年落成、免費參觀的中英街歷史博物館,當日遊人如鯽。該館分4層展廳講述客家人到沙頭角一帶建村、中英街形成、經歷戰火和改革開放後的歷史,資料翔實,也有珍貴展品如村民的過境耕作證,4樓展板的答謝名單有夏思義、高添強、劉智鵬等香港學者。

東和墟舊址

沙欄吓村與中英街之間的街區,是從前的東和墟所在,現時街道仍大致與從前墟市的上街、下街、舊街一致。德國傳教士韓山明早在1840年代於沙頭角傳教,為東和墟留下寶貴文獻,其時約有72間商店,如當舖、魚欄、煙館及有名的狗肉麵館,在中英街的浮雕壁畫中亦有記載。阿聰補充,吃狗肉是舊時客家人文化,他阿爺也常吃。現在雖沒有東和墟,這裏依然是購物勝地。鹽田區人尤其愛光顧華界兩間「港貨」老字號波記和實惠,諸如洗頭水、麵食和零食等,大部分人雙手都提着它們的黃色背心膠袋。實惠的膠袋上印有「WELCOME」,設計仿照1980年代香港惠康。中英街另一「特產」是炮仗,香港自1967年起禁止放煙花爆竹,但鄉民會悄悄到華界購買,例如中英街以前有國有化的沙頭角綜合商店,商店只收港幣和經營出口商品,現在於華界雜貨店仍可尋到。

菜園角

上半晝走了華界一圈,中午回到中英街的英界。從主街轉進通向菜園角的小巷後,會見到一片乏人打理的菜地,「菜園角」因河流乾涸後改作種菜而得名。隱身在巷尾的,是名為「茶檔」的茶記,店主說已在此開業數十年,疫情時曾關閉。阿聰稱它是全港最隱世、也從未見過介紹的食肆。這次阿聰再訪,本來期望不大,但食物帶來驚喜,巴東牛肉河粉配檸檬桔水50元有找,河粉幼身爽滑,應是有內地貨源的優勢。茶檔鄰近菜園角出入口,較車坪街少人出入。有一騎着單車的男人帶着貨籃多次進出,在車上向關閘人員揚手出示禁區紙便放行,阿聰估計男人是在兩地間帶貨。

英界禁區

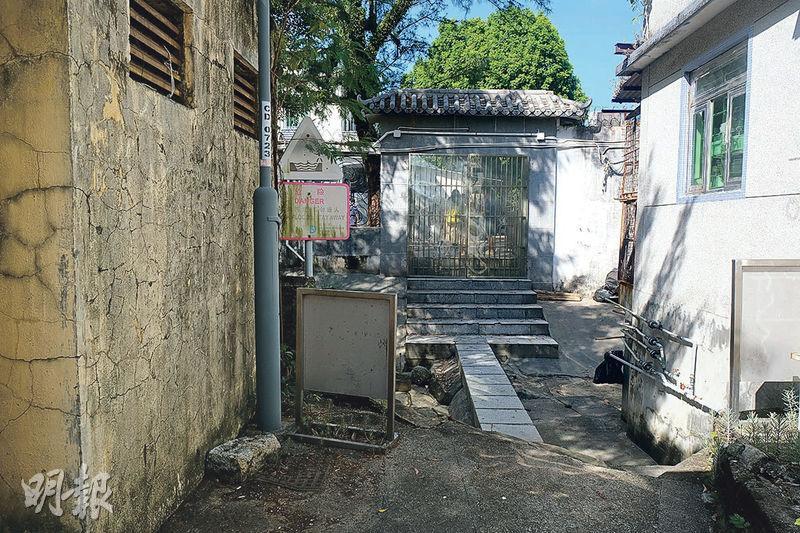

經菜園角出入口回到英界(即香港沙頭角禁區),其面積有0.33平方公里,居民近4000人。景色頓變成樸實鄉郊,唯一未「解禁」的沙頭角村落崗下村外,仍有人在小幅農地上耕作,也有以跨境學童為主的福德學社小學,以及在修繕中的法定古蹟協天宮,也可以遠觀仍在停用的沙頭角邊境管制站,阿聰說疫情前坐的「沙巴」(沙頭角快線)即經此路。近海的一邊有新樓街、近年開放予旅行團到訪的「沙頭角之角」與沙頭角碼頭。碼頭停泊往吉澳的渡輪,如居民想坐小船到谷埔或荔枝窩等,通常於旁邊的避風塘出發。外觀鮮艷的沙頭角邨樓下沒有鐵閘,感覺像是村屋,讓居民發揮巧思,按自己生活習慣佈置。

【知•新】 水上人安居40載 怕解禁變亂

阿聰在新樓街遇到正在收衫的居民,二人聊起來。這阿姨是在此居住近40年的水上人,從前隨父親在這一帶捕魚,遠至東平洲。上岸後到大埔、火炭等工廠打工,剛滿60歲。她說這邊住的主要是客家人、鶴佬人、水上人,互相嫁娶,與華界沙欄吓居民亦稔熟,「大家見到都認得出」。言談間夾雜客家話。她憶述以前新樓街旁有船廠,海邊是水上人搭建的高腳屋。「那時我爸爸建屋用了數千元,後來政府說危險要拆,我們不想拆。因為(高腳屋)夠大,我們建了2層,一層有3間房。」對岸華界的住宅住的多是港人,英界這邊則有2018年入伙的新住宅尚澄,本來乏人問津,「疫情時封關,有的居民回不了(華界),,但又剛好要續領禁區紙,於是多了一班買家……這邊好住,但之後要開放,怕多了外邊的人來,會較亂」。

阿聰有留意深圳發展,見到近年大鵬灣附近的增建地鐵站,將沿海景點連成一線,香港禁區開放似勢在必行。「自由行是好,但可能引來犯罪、走私,本身這邊都多水貨。」他建議可為一般遊客增設數百元收費的簽證,這門檻可減低居民對治安的憂慮,同時配合政府開放政策。